安天佑:穿梭中猶文化的行者

文/吳星鐸 閆彩萍 吳璽

安天佑:穿梭中猶文化的行者

文/吳星鐸 閆彩萍 吳璽

安天佑在耶路撒冷的哭墻前

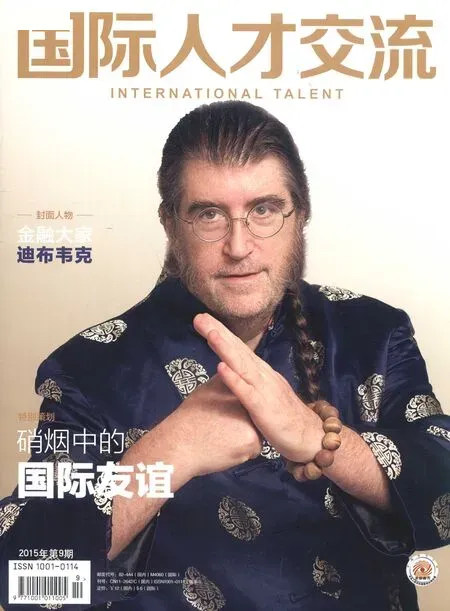

面戴粗長的假胡子,滿口濃重的東北方言,一位精靈古怪的猶太小伙出現在視頻《說東北話的猶太銀》里。他時而化身印度阿三,頭戴兔耳啃食西蘭花,時而又蹲坐馬路牙子,手捧國產泡面贊不絕口……這位猶太美男子叫作安天佑(Amit Elazar),來自以色列。

安天佑是中國國際廣播電臺希伯來語部的外籍專家,主要從事中文與希伯來語的翻譯工作。他致力于幫中國人深入透徹地體會猶太民族的內在世界,是“錫安號角”的主要發起人。在一個愜意的午后,安天佑為筆者一行分享了他的故事。他的中文相當流利——東北方言是他刻意為之,其實他的普通話相當標準。當我們問起這個名字與“詹天佑”的聯系時,他爽朗地笑道:“希伯來語里我的姓是上帝護佑之意,也就是‘天佑’,與詹天佑呢,并沒有聯系。”

從結交農民工語伴開始的中國緣

幾年前,安天佑在以色列特拉維夫大學東亞系研讀中文課程,那是他首次接觸中國的地理、歷史、文化與影視。博大的中華文化,豐富的歷史故事深深吸引了他,從此便一發不可收拾。大學三年級時,他自己制作并刊發了一則尋求中文語伴的廣告,借此機緣,他結識了30歲的安徽農民工陳家豪(音)。

“我每周末都會請他喝咖啡。雖然他并不十分喜歡喝咖啡,但我們每次在咖啡廳都聊得非常愉快。雖然他自己的中文發音也有一些小問題,但是他人很好。”陳家豪目前身在合肥。安天佑十分珍視這段語伴之情,多年后回想起來,兩人熱忱交流的場景仍歷歷在目。

安天佑曾經是以色列非政府組織的一員,作為志愿者,他當時的主要職責是幫助以色列和其他國家的農民工,包括烏克蘭、羅馬尼亞工人、菲律賓的保姆以及中國的農民工。由于中文功底還不扎實,作為志愿者的安天佑還無法和淳樸的中國工人順利交流并施以幫助,這個遺憾,也成為了他日后選擇來華學習中文的一個契機。

2009年,安天佑獲得獎學金,得到了來華學習一年的機會,他選擇了北京。他的理由是:“北京最能代表中國,是最真實的中國。有同學去了中國其他城市,比如廈門。雖然霧霾少,氣候佳,但是那邊的人普通話不標準。北京容納了福建、湖南、東北等外地居民,語言環境很好。”

6年以來,中國給了安天佑許多難忘的記憶。他的視野很接地氣,很草根:“我們家旁邊的菜場有賣菜的河南人。一周7天上班,除春節外都不會休息。于是我家里的油用不完的時候,我會送給他們。起初他們對這個行為很不理解,執意用蔬菜來換油,或幫我轉賣,很久后才真正接受我的油。他們很辛苦,生活方式也與我們有很大區別。”安天佑常常與賣菜夫婦嘮起家常,他們會談起以色列的茄子和苦瓜,也會一同感嘆凌晨一點進貨的艱辛生活。

安天佑關注中國民生,他善于用自己的雙眼,觀察中國社會的每個側面。“你看國貿,代表了閃爍的北京。但是許多中國人生活很辛苦,這是隱藏在閃爍背后的一面。以色列賣菜小販如果有自己的攤位,就可以掙很多錢,遠遠不及中國人辛苦。”

在安天佑看來,中國人含蓄,以色列人則比較直接。“一個不想見的人,中國人很委婉地表達,從不直接表達,以色列人就會說,我不想見你,你走吧。如果他們覺得和對方沒有未來,合作不愉快,就會直接拒絕。在以色列,如果有求于人,并不需要和他們吃飯喝酒,打電話5分鐘就解決了。”安天佑認為這些文化差異自有來處,適用于不同的社會框架,不可輕易置評。

在建黨九十周年慶祝活動期間,安天佑跟隨國際臺,走了中國很多省份。“我們去了江西井岡山、瑞金、南昌、貴州遵義,這些都和共產黨的歷史有關。我還到寧波和南京參加了反腐倡廉活動。”除此之外,他或獨自跋涉,或與父母結伴,游遍了包括四川九寨溝、西安兵馬俑、桂林、陽朔、上海、蘇杭在內的眾多地域。安天佑對自然悠遠的云南納西族東巴文字一見傾心,對底蘊深厚的少數民族音樂文化情有獨鐘。

安天佑與中國農村深深結緣,在鄉土間留下了美麗的回憶。他回憶起自己的一次獨特旅途經歷:“我和國際臺其他同事去了湖南的一個地方,叫資興,那是一個很小的縣城。我們和那里的老人一起爬山。我聽不懂他的方言,他年齡雖大,力氣卻很足,我們手拉手一起爬山。山不高卻陡,其間我們的交流大多數是肢體語言。”在與村民的交往中,安天佑感受到了中國農村原汁原味的鄉土氣息,這些獨特的圖景與視角,使得他對中國的觀察更為全面。

安天佑

穿梭中猶文化的行者

“任何民族與國家,文化上雖有不同,但一定有相通之處。”安天佑用這句話表達了自己對世界文化共通性的篤信。“會須一飲三百杯”,“己所不欲,勿施于人”,安天佑對中國古典金句信手拈來,他不凡的古典文化積淀,使筆者印象深刻。

安天佑穿梭于中國文化與猶太文化之間,是辛勤的文化探秘者。他習慣將兩種文化對比觀察,以期在比較中獲得更為深刻的洞悉。他認為中華民族的孝道觀念、處世觀念,甚至宗教思想,都能在希伯來文化中找到知音。

“孔子的‘己所不欲,勿施于人’,在猶太文化里面有句對應的話,意思是‘你討厭的東西,不要施加在別人身上’。”談及道家思想,安天佑饒有興致地提到老莊文化與猶太醫學的聯系:“‘道可道,非常道’和猶太文化的神秘學非常相似。認為世界是合一的,像穴位和內臟的聯系。”他認為上帝的本質神秘不可說,這一點與“不可道”的思想完美對應,因為不能討論“道”,亦不可表達真神。安天佑將這一點歸結為中猶文化中對語言共有的懷疑態度,是兩種文化一大契合之處。

安天佑對老莊文化情有獨鐘。聊起莊周夢蝶的典故,他再次拿出了猶太文化中的奇特隱喻。“莊周夢蝶這個故事很像火雞王子。”《火雞王子》是一個古老的猶太寓言,講述了一位自認為是火雞的王子與一位前來治療的智者來回辯駁的故事。“智者回辯道,為什么火雞不能穿衣服?不可坐在凳子上?不可以吃人吃的東西?這雖然是記載了治療方法,也是一種對教育方式的諷刺。”安天佑對這個古老的寓言保留自己的獨到見解,“究竟是他騙了王子,還是他自己真的就是火雞?這個故事很像莊周夢蝶,沒有確切答案,要靠自己去解讀。”

“我見過一些中國人,不重視自己的傳統文化,好像沒有自己的文化根源。”安天佑說。對文化的體察與洞悉,也引發了安天佑對當代中國社會心態的思考。他認為,作為文化的主體,中國人應當主動了解自己的文化。

安天佑是一個行者,穿梭在中猶文化之間。

安天佑的翻譯體悟

目前,在中國國際廣播臺,安天佑的主要工作是將中國文化、政治、經濟等方面的稿件翻譯為希伯來語。安天佑不滿足于既有的工作內容,還與同事拍了一系列妙趣橫生的視頻,用趣味橫生的形式,傳播猶太文化。《猶太銀說東北話》、《希伯來語和北京話有關系嗎》系列視頻都是這一創想的優秀成果。安天佑的一系列創意,也獲得了電臺領導的支持。

談起翻譯,他有不少體悟:“中文表達方式極其含蓄,而希伯來語句子短,內容一目了然。所以我翻譯時更接近編譯,進行轉述,省略沒有實際意義的表達,但是外交部的文件除外。”

今年兩會期間,安天佑參與了許多翻譯工作,工作文件包括李克強總理的政府工作報告、兩會閉幕式講稿、以色列文化傳播等相關內容。他認為這次兩會文稿語言活潑,在語言的精煉性方面,較之以往有了很大的進步,他說:“比如總理談到網購話題時,表達特別親切。”

他的翻譯過程并不是一帆風順的。在翻譯“任性”這個詞時,英譯版的爭議就很大,而希伯來文里本來是沒有這個概念的。安天佑的處理方式是用一個長句進行解釋。

“翻譯領導人的講話會很難,有些詞,比如‘和諧’,為了讓以色列人理解,有必要解釋前因后果。再比如‘計劃生育’,先闡述背景十分必要。”安天佑說。

吹響“錫安號角”

2015年春節前夕,安天佑首創微信公眾平臺“錫安號角”,希望借助微信平臺,繼續為中猶文化的溝通交流盡力。

“我覺得中國人并不了解真正的猶太文化,甚至對猶太文化存在一定的誤讀。”談起創建緣由,安天佑再次打開了話匣子,“我希望在微信平臺中講一些和宗教沒有關系的文化,與中國吃餃子或祭拜財神的習俗相類似的文化。”安天佑表示,“錫安號角”不會提及政治和其他敏感話題。他以《出埃及記》為例,表達了自己獨特的文化傳播視角。“我希望給大家新的東西,比如談到埃及,這不僅是一個國家,也是一種心理狀態。《出埃及記》是一種超越,雖然這首曲子不會像《小蘋果》和《愛情買賣》一樣火,但是它有自己不可替代的價值。”

目前,“錫安號角”僅有的兩位運營者是安天佑及其同事。他非常期待自己的平臺有新鮮血液的注入, 為中猶文化溝通助力。“我們可以介紹一些像火雞王子一樣的故事,一些以色列畫家的畫,或者介紹一些猶太書。”在安天佑眼中,“錫安號角”是一個平臺,扮演了十分重要的文化傳播角色。安天佑關注中國的文化傳播市場。他希望自己在未來可以更多地將拉比的故事翻譯成中文,為中國讀者提供了解猶太文化的渠道。

除了打理微信公眾號,安天佑也積極開展其他形式的公眾活動,他積極組織文化沙龍,把大家聚集起來,觀看猶太文化的電影,討論猶太文化趣事,在幽默風趣的氛圍中實現文化交流的目的。

“錫安號角”不僅僅是一個文化傳播平臺,這個小小的號角,既承載了安天佑熾熱的文化熱忱,也吹響了中猶文化交流的戰歌。這位深愛著中國文化的以色列人,浸染了兩種古老文化的深厚底蘊,用他自己的方式,講述著自己的故事。(實習生布英娜參與采訪錄音整理)