某隧道出口危巖穩定性定性分析

楊強國

(中鐵西南科學研究院有限公司,四川成都611731)

某隧道出口危巖穩定性定性分析

楊強國*

(中鐵西南科學研究院有限公司,四川成都611731)

結合工程實例,介紹了如何利用赤平投影與實體比例投影圖解法進行巖體結構面分析,定性判斷某鐵路線路隧道出口巖體邊坡的穩定性。利用赤平投影與實體比例投影圖解法定性分析巖體結構穩定性較為簡單、方便,可以預判工程建設中可能發生的崩塌、落石災害,起到防災、避災的作用,以降低工程投資。

危巖;赤平投影;實體比例投影;穩定性分析

1 概述

崩塌、落石的發生往往是突然而急劇發生的,因此防治工作是一件異常復雜的工作。巖質邊坡的穩定性計算或分析,至今尚無系統的和成熟的理論或計算方法。處于探討和有待深化的階段。巖體被裂隙切割為形狀各異大小不等的巖塊。巖體是一個綜合概念,它包含結構體和結構面2個方面因素。所謂巖體結構分析,就是分析結構面的組合規律,以及它與邊坡角的關系。無論是邊坡巖體的破壞,還是洞室巖體的崩塌,絕大多數是沿著巖體中的結構面發生的。從巖體力學的觀點來看,巖體受外力作用的破壞過程,主要是結構面的剪切滑移、拉開,以及整體的累積變形和破壞。所以分析邊坡巖體中結構面的傾向或幾組結構面的組合交線的傾向及傾角與邊坡穩定性的關系是非常重要的。當前,利用赤平極射投影及實體比例投影相結合的作圖方法,是一種簡捷的好方法,特別是在缺乏力學數據的情況下,先根據巖體結構進行初步判斷是非常必要的。

2 工程概況

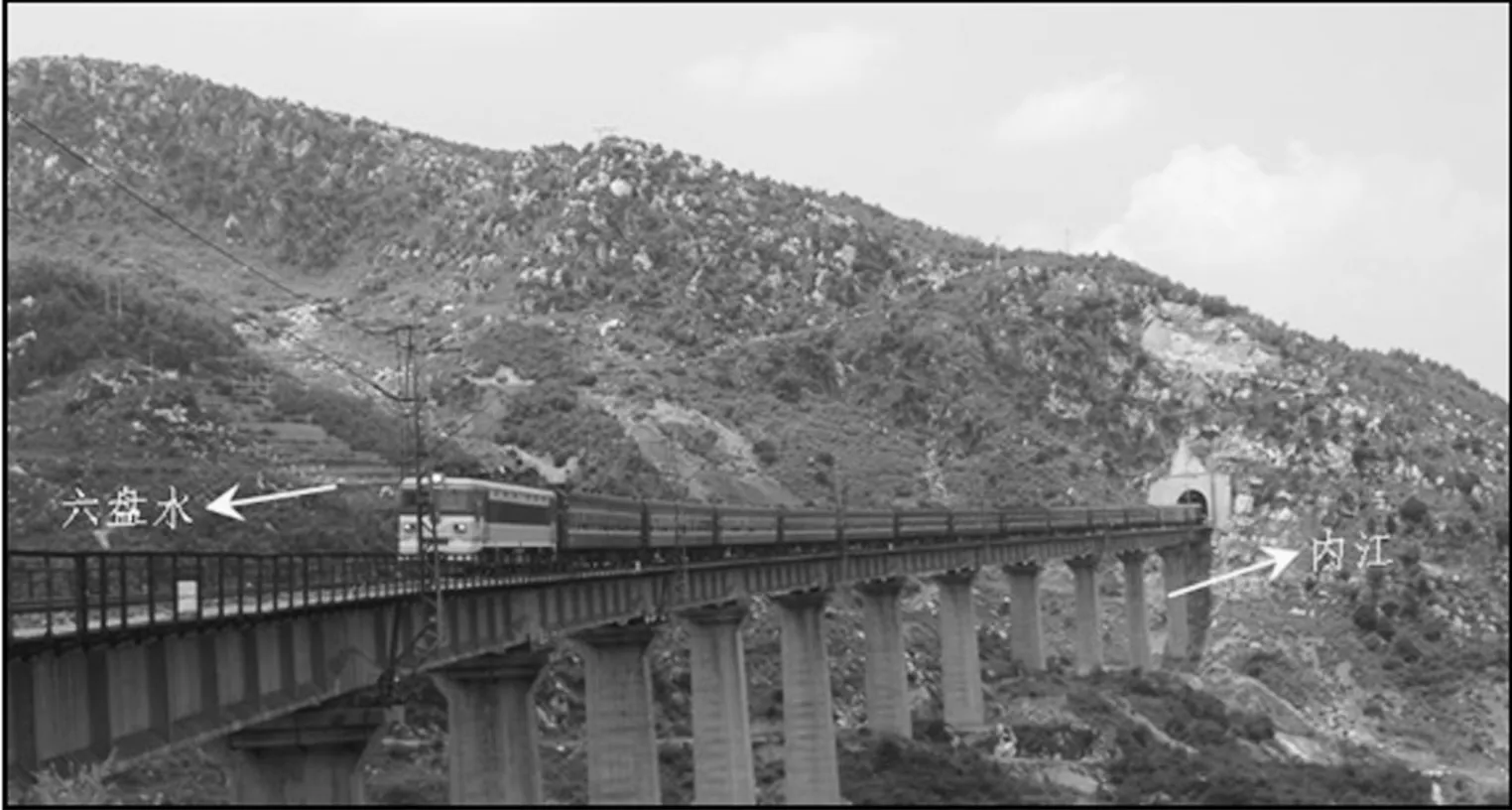

它西嘎一號隧道位于內(江)六(盤水)線K482+ 300~400,出口與它西嘎二號大橋無路基連接,線路由北向南走向。隧道出口位于近東西走向(207°∠75°)的陡崖中部(圖1)。陡崖近東西走向,山體坡面陡峻,基巖裸露,局部長有低矮灌木、雜草,長約300m,高45~50m,坡度60°~80°,局部近于直立,崖頂垂直線路方向坡度約20°,由西向東平緩下降。區內地層為二疊系下統棲霞茅口組(P1q+m)灰巖、頁巖夾煤層構成。陡崖為灰巖,陡崖下緩坡由軟弱的頁巖夾煤層組成。

圖1 危巖現場全貌(鏡頭朝向北偏西)

據六盤水工務段現場監測資料,2010年8月17日裂縫最大寬度1205mm,8月18日裂縫寬度發展至1283mm,8月19日已至1342mm,至9月10日達2040mm。如裂縫繼續發展,陡崖將有發生崩塌災害的可能,對它西嘎二號大橋和內六線鐵路行車構成極大的安全隱患,必須采取工程措施進行加固。

3 工程地質條件

陡崖所在灰巖呈中厚層—巨厚層狀構造,單層厚50~200cm,陡崖灰巖總厚約50m,巖層產狀為355°~10°∠50°~58°,巖層傾向山體內側,對陡崖穩定有利,但層間結合較差,層面較平直,淺部張開度3~5mm,多為巖屑充填。灰巖重度約23kN/m3,結構面粘聚力50kPa,內摩擦角約22°。

除巖層結構面以外,陡崖灰巖主要發育有2組結構面:

J1:105°~110°∠70°~76°,延展長100~400cm,形態平直,有少許呈鋸齒狀,間距50~100cm,較發育,連通性好,張開度大于5mm,局部最大可達1.5m,有少量巖屑和泥質充填。本組結構面垂直于邊坡走向,與巖層結構面交角近垂直,是形成崩塌落石的控制性結構面之一。

J2:260°~265°∠80°~89°,延展長100~300cm,形態平直,有少許呈鋸齒狀,間距50~100cm,較發育,連通性好,張開度大于5mm,局部最大可達1.5m,有少量巖屑和泥質充填。本組節理垂直于邊坡走向,層理交角近垂直并切割巖層結構面,是形成崩塌落石的結構面之一。

4 崩塌穩定性評價

4.1 結構面分析

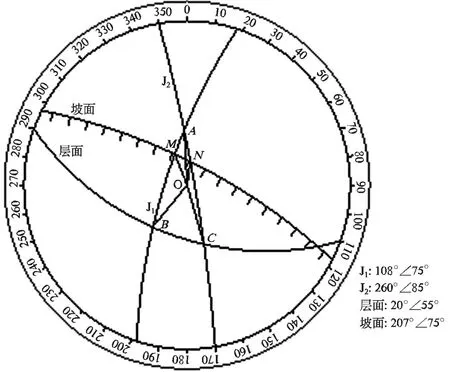

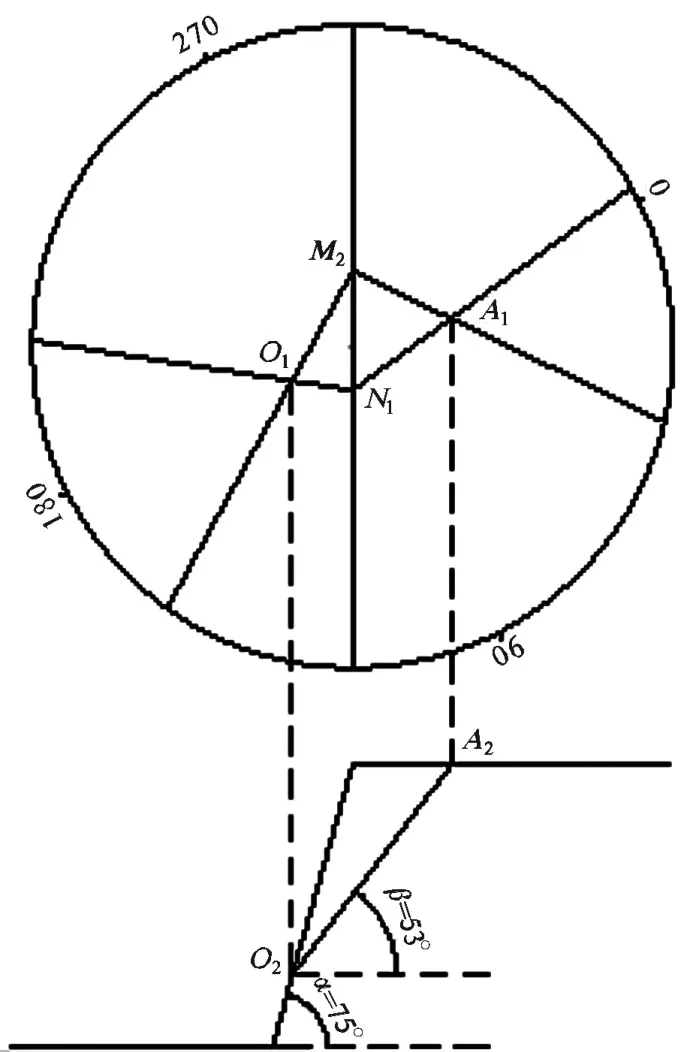

根據野外實際測量的巖體結構面,巖層產出結構面20°∠55°,該組結構面形態平直,發育較好,結合度差,連續貫通性好,間距0.5~2.0m,張開3~5mm,少量巖屑填充;第一組節理裂隙結構面J1:108°∠75°,該組結構面形態呈平直—鋸齒狀,發育較好,結合度差,連續貫通性好,間距0.5~1.0m,張開度大于5mm,少量巖屑和泥質填充;第二組節理裂隙結構面J2:260°∠85°,該組結構面形態呈平直—鋸齒狀,發育較好,結合度差,連續貫通性好,間距0.5~1.0m,張開度大于5mm,少量巖屑和泥質填充;坡面傾向207°,坡角75°。根據統計結構面做赤平投影,如圖2所示。根據赤平投影做實體比例投影面,如圖3所示。

圖2 隧道出口邊坡巖體結構面赤平投影

圖3 隧道出口邊坡巖體結構面實體比例投影

根據赤平投影可知:J1、J2與巖層結構面中3個組合的交線(OA、OB、OC),其中OB、OC交線在邊坡對側的半圓投影上,與斜坡面的傾向相反,對邊坡穩定性無影響或影響較小。組合交線OA與邊坡傾向一致,并且傾角小于邊坡坡腳,因此判定為不利結構面組合。OMAN為J1、J2切割巖體所形成的潛在不穩定楔體,交線OA傾向S8°E,傾角53°。

根據實體比例投影可知:由J1、J2與坡面形成的穩定邊坡臨界角為β,可作為評價邊坡坡角大小的依據。

4.2 邊坡穩定性評價

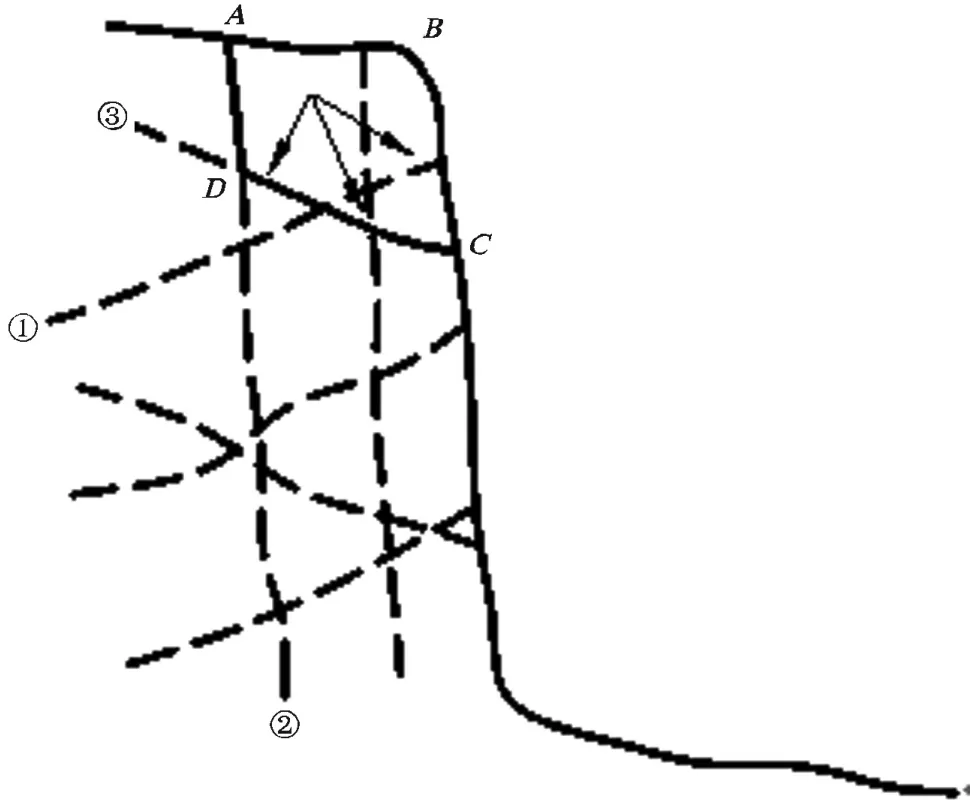

潛在崩塌體形成后,并不意味著馬上就要發生急劇的崩塌現象,一般要經過較長時間的蠕動位移階段。它西嘎隧道出口崩塌在線路建設初期是并不存在的,是在長期地質構造作用、斜坡重力作用、風化作用等應力及列車震動的作用下,后期工程建設改變地貌的過程中形成的。它西嘎隧道出口邊坡剖面可簡化為如圖4所示的結構簡圖。圖4中所示的潛在崩塌體ABCD,由于J1、J2與坡面形成的軟弱結構面(CD)初期的抗剪力大于下滑力,潛在崩塌體不會向下滑動而造成崩塌,因而表現為穩定邊坡。但是,在邊坡重力、風化作用等營力作用下,高陡灰巖質邊坡逐漸形成A、B卸荷裂隙,當AD結構面中充水后,在冬季凍結,或在AD結構面中有樹木生長,在冰劈作用或在樹木的根劈作用下,則可能使巖體向下緩慢的位移,使AD裂面變寬。在多次緩慢的位移中,CD面遭受到摩擦,強度會降低,并由于位移,使裂隙加大,更有利于水的流通,在雨水及地下水的長期作用下,CD結構面逐漸會發生泥化作用或被粘土質風化物充填,將使其抗剪強度大大降低。當該面的抗剪力小于下滑力時,潛在崩塌體就會向下滑動,繼而產生突然的崩塌。

通過野外結構面測量,經室內統計、赤平投影及實體比例投影結果顯示,它西嘎隧道出口邊坡穩定性主要由J1、J2結構面控制,從赤平投影分析,交線的傾向與坡面的傾向基本一致,但其傾角小于坡角,表現為結構面投影弧交線與坡面弧在同一側,但位于坡面弧的外側,這種情況下是不穩定的。從結構面實體比例投影分析,邊坡坡度大于J1、J2結構面組成的軟弱結構面,未達到邊坡穩定臨界坡度以上,從而導致了它西嘎隧道出口邊坡崩塌的發生。

圖4 隧道出口危巖邊坡地質剖面簡圖

5 結論

山坡或邊坡上的潛在崩塌體不是原來就有的,它是在長期地質構造作用、斜坡重力作用、風化作用等應力的作用下,在地貌不斷演變過程中形成的。從它西嘎隧道出口邊坡崩塌穩定性分析實例我們可以看出,在隧道修建初期,巖層結構面對隧道出口邊坡穩定性是有利的,但J1、J2結構面所組成的軟弱面未引起足夠重視,邊坡坡角大于臨界穩定坡角,從而導致了崩塌的蠕變、產生,最終影響鐵路的正常運營。

當前,利用赤平極射投影及實體比例投影相結合的作圖方法,是一種簡捷的好方法,特別是在缺乏力學數據的情況下,先根據巖體結構進行初步判斷是非常必要的。根據這種初判,可以避免或降低崩塌發生的幾率,降低工程建設的投資。

[1]胡厚田.崩塌與落石[M].成都:中國鐵道出版社,1989.

[2] 曾廉.崩塌與防治[M].成都:西南交大出版社,1990.

U451.2

A

1004-5716(2015)10-0173-03

2015-03-31

2015-03-31

楊強國(1983-),男(漢族),四川廣安人,工程師,現從事巖土工程勘察、地質災害防治與研究工作。