鑫瑞煤礦南山滑坡地質災害變形監測及治理優化建議

段鵬飛,呂義清

(1.太原理工大學,山西太原030024;2.山西省煤炭地質資源環境調查院,山西太原030006)

鑫瑞煤礦南山滑坡地質災害變形監測及治理優化建議

段鵬飛*1,2,呂義清1

(1.太原理工大學,山西太原030024;2.山西省煤炭地質資源環境調查院,山西太原030006)

采用對南山滑坡進行高精度變形監測的方法,來觀測抗滑樁施工期間滑坡體上監測點的位移變化,通過對監測數據的有效分析,來研究現有的抗滑樁工程能否確保滑坡的穩定。監測結果表明,在實施抗滑樁工程后,抗滑樁南側滑坡體達到了穩定狀態,滑坡東部蠕動速度顯著降低,但滑坡中部前緣還有剩余下滑力,滑坡西部蠕動速度沒有降低,滑坡仍處于不穩定狀態。鑒于以上研判,提出了治理南山滑坡的優化方案:即在原有抗滑樁軸線上,再向西布設一排抗滑樁,直至滑坡西部邊界;同時在滑坡前緣再布設一排抗滑樁,解決剩余下滑力的問題。另外,在抗滑樁頂部設置擋墻,避免第四系地層和軟弱巖層從抗滑樁中間蠕動,并做好滑坡體的截排水工程。

南山滑坡;地質災害;變形監測;優化

在山西的許多煤礦,由于采煤以及工程建設活動引發了一系列地質災害問題,比如普遍存在的地面塌陷、地裂縫地質災害,另外崩塌、滑坡地質災害也較為發育,存在不穩定斜坡地質災害隱患,煤矸石沿溝谷的大量堆存,又形成了泥石流的物源。這些地質災害及隱患的存在,嚴重威脅著礦山正常的生產生活和周圍群眾的生命財產安全。近年來山西省政府也制定了相應的配套政策引導礦山企業積極治理地質災害。比如山西省發改委每年都會拿出一部分資金來支持國有煤礦采煤沉陷區地質災害綜合治理項目。許多煤礦企業為保障正常的生產生活,也積極地對其井田范圍內的地質災害進行治理,山西離柳焦煤集團鑫瑞煤礦治理南山滑坡地質災害就是其中的一例。

山西離柳鑫瑞煤業有限公司由原山西新民二礦煤焦有限公司、原臨縣新民焦煤有限公司和原山西臨縣宇航煤業有限公司兼并重組整合而成,山西新民二礦煤焦有限公司為單獨保留生產礦井。南山滑坡位于原山西新民二礦煤焦有限公司工業場地一帶,為一老滑坡,形成于1949年前后,滑坡厚度2.5~28.0m,平均厚度約16m,滑坡體橫寬約300m,縱長約340m,滑體平均厚度按16m計,滑坡體體積為1.63×106m3,屬于順層推動式、蠕動性大型滑坡。

1 南山滑坡的特征和形成機制

1.1 滑坡的特征

(1)滑坡體:滑坡體地層由第四系黃土、第三系礫巖以及二疊系下石盒子組砂巖、泥巖組成。鋁土質頁巖遇到水后軟化,該層是滑坡潛在的滑動面。另外,在現場踏勘過程中,發現滑體表面有大量碟形洼地和黃土陷落漏斗,表面雨水沿該漏斗直接進入滑動面,加速滑體的蠕動—劇動—蠕動的過程。

(2)滑坡周界:滑坡東、西兩側周界由沖溝構成,正是由于沖溝深切,形成了兩側相對薄弱帶及滑坡側界,調查中未見到側壁剪裂擦痕;老滑坡后緣滑坡壁較為明顯,落差較大,最大處可達30m,后壁黃土擦痕依稀可辨,遠處觀察,后壁馬蹄狀地形地貌聳立、突出,與滑坡體外地形地貌比較,形成異樣陡壁。

(3)滑坡臺階:由于滑坡體在各區段的滑動速度不同形成了2~3級滑坡平臺,臺階后壁成弧形,個別臺面微向后傾。滑坡體內發育有數條切割深度不同的沖溝,滑坡平臺呈不連續分布。

(4)滑坡裂縫:從調查情況來看,目前地表發現的滑坡裂縫均集中于后緣附近,縫寬25cm左右,落差0~70cm,落差呈南高北低狀。裂縫呈東西向延伸,總長約300m,裂縫中間100m段落差明顯,兩端裂縫和落差逐漸變小以至尖滅。自2005年滑坡復活以來,滑坡后緣可見拉張裂縫,在煤礦辦公樓墻體和礦井井筒內亦可見不同程度的裂縫或錯縫。

(5)滑動面:為下石盒子組淺綠、灰白色、致密狀具滑感的、遇水軟化甚至崩解、飽水狀態下強度很低的泥巖。

1.2 滑坡形成機制

泥巖構成了礦區山體的軟弱結構面,而造成軟弱結構面應力集中以致破壞的基本條件是:

(1)軟弱結構面有一定的坡度(5°~12°,平均9°),并傾向臨空面,且臨空面的坡度(老滑坡滑動之前的天然斜坡坡度應在20°以上,目前滑坡體地面平均坡度為16.7°)大于軟弱結構面的坡度。

(2)泥巖、特別是厚層泥巖具有良好的隔水性能,地下水遇到厚層泥巖被隔擋,在泥巖面滯留,使軟弱結構面被軟化,抗剪強度降低。

2005年礦山企業在該滑坡體上挖方削坡修建了辦公樓和廠房,并堆存了大量的煤矸石,擾動了老滑坡,破壞了滑坡的天然平衡,使滑坡穩定性降低,進入雨季之后,在長時間降雨條件下,滑坡開始復活。

2 滑坡治理的主要工程措施

2.1 抗滑樁工程

在辦公建筑、副井井筒南側布置一排抗滑樁(共25根)。采用鋼筋混凝土矩形樁,樁頂標高846.0m,斷面尺寸為3m×2m,樁中心距4.5m,樁長25m,樁身混凝土為C30。抗滑樁樁頂一般低于現地面1.5~3.0m左右。受荷段10~13m,錨固段約12~15m,符合《滑坡防治工程設計與施工技術規范》(DZ/T 0219-2006)要求。

2.2 錨索

根據初步設計及離柳焦煤集團決定,考慮到地質不確定性因素的特點,為增強抗滑樁的穩定性,在抗滑樁中間增加錨索,共設計錨索24根。

3 滑坡變形監測

本滑坡目前處于蠕動變形階段,需在抗滑樁施工過程中監測滑坡位移情況,查清滑坡的穩定性,確保施工過程中滑坡的安全,以檢驗抗滑治理效果,監測抗滑樁質量及使用期間的安全性。

變形監測主要通過2種方式進行,一是對副井井筒錯縫間距進行監測,二是在滑坡體上選擇具有代表意義的監測點進行監測,在滑坡體外地質穩定地段選擇一個基準點、一個后視點,在滑坡體上選擇9個變形監測點采用高精度全站儀進行觀測。

根據副井井筒位移記錄,實施抗滑樁工程前2013年4月22日井筒初始位移為0.63m,到2013年7月10日,井筒位移為0.64m,增加10mm。從2013年7月10日到2013年9月5日,井筒無變形。

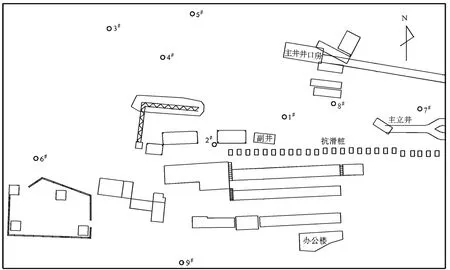

從2013年4月22日準備實施抗滑樁工程至2013年9月5日抗滑樁主體工程基本結束,運用高精度全站儀對滑坡體上1#~9#監測點進行了持續觀測,觀測頻率每周一次。1#~9#監測點布置見圖1:南山滑坡監測點平面布置圖,實施抗滑樁工程前各監測點初始位移量見圖2:監測點初始位移量對比圖,抗滑樁工程實施后各監測點位移變化量見圖3:監測點位移變化量對比圖。

圖1 南山滑坡監測點平面布置圖

圖2 監測點初始位移量對比圖

圖3 監測點位移變化量對比圖

分析圖1、圖2、圖3可知,在抗滑樁施工前1#、7#監測點初始位移量最大,分別為1054mm、963mm,8#監測點初始位移量為810mm,數值也很大。在實施抗滑樁工程后,1#、7#、8#監測點滑動速率顯著下降,特別是7#、8#監測點,抗滑樁施工前后位移變化量分別為7mm、10mm,在9個監測點中位移變化量最小,而且比其余監測點位移變化量小很多,說明抗滑樁工程的實施有效地降低了滑坡的蠕動速度,保證了抗滑樁南側滑坡體的穩定以及其南側滑坡體上辦公樓和工業建筑的安全。另外也說明,抗滑樁北側滑坡體還有剩余的下滑力。2#監測點由于緊鄰東側抗滑樁,滑動速率相對較小,位移變化量為29mm;9#監測點處于滑坡主滑方向上,其初始位移量最小,在滑坡東部實施抗滑樁工程后,由于受力驟然增大,滑動速率顯著增加,位移變化量為53 mm;6#監測點位于滑坡西部邊緣一帶,與東部抗滑樁工程處于一條直線上,抗滑樁施工前后,其位移變化量為58mm,位移變化量最大;3#、4#、5#監測點處于滑坡前緣,位移變化量介于30~50mm之間。

4 治理優化建議

(1)通過抗滑樁施工前后滑坡變形監測,發現1#、7#、8#監測點還有剩余下滑力,其北側還布置有主井井口房等工業建筑,3#、4#、5#監測點處于滑坡前緣,位移變化量介于30~50mm之間,建議在進一步勘察的基礎上,在滑坡前緣再設置一排抗滑樁;

(2)6#、9#監測點位移變化量介于50~60mm之間,建議沿東部抗滑樁軸線,向西增加抗滑樁數量,直至滑坡西部邊緣6#監測點西側安全地帶。

(3)在抗滑樁頂部可以設置擋墻,預防第四系地層和軟弱巖層從抗滑樁中間蠕動,同時做好滑坡體的截排水工程。

[1]山西省煤炭地質公司.山西離柳焦煤集團新民二礦南山滑坡調查報告[R].2005.

[2]山西省勘察設計研究院.山西離柳焦煤集團新民二礦南山滑坡勘察報告[R].2005.

[3]山西省冶金巖土工程勘察總公司.山西離柳焦煤集團新民二礦南山滑坡治理初步設計方案[R].2006.

[4]馬春馳,李天斌,陳國慶,等.地下水與開挖作用下堆積層滑坡體滑動機制分析[J].工程地質學報,2013,21(6):878-884. [5]范永波,侯岳峰,李世海,等.基于地表及深部位移監測的滑坡穩定性分析[J].工程地質學報,2013,21(6):885-891.

P642.22

B

1004-5716(2015)01-00104-03

2014-02-08

段鵬飛(1981-),男(漢族),山西長子人,工程師,現從事地質災害治理工作。