新疆若羌縣索拉克薩依銅金礦地質特征及成因淺析

楊延平,閆晶晶,雒鳳娥

(核工業二一六大隊,新疆烏魯木齊830011)

新疆若羌縣索拉克薩依銅金礦地質特征及成因淺析

楊延平*,閆晶晶,雒鳳娥

(核工業二一六大隊,新疆烏魯木齊830011)

索拉克薩依銅金礦大地構造位置屬塔里木板塊塔里木古陸緣地塊紅柳溝—拉配泉奧陶紀裂谷帶西段[1],礦床位于阿爾金北緣斷裂與紅柳泉斷裂夾持地段,礦體產于蝕變中基性熔巖夾石英閃長巖脈中,對銅、金礦石進行硫同位素測試結果表明礦石δ34S主要介于2.5‰~6.2‰之間,最高達10.8‰,較為集中,說明硫的來源較為均一,礦床環境和成礦物理化學條件穩定,圍巖蝕變主要為硅化、黃鐵礦化、絹云母化,反映成礦流體為中—弱酸性環境,通過硫同位素結果及與自然界硫同位素變化對比,初步確定礦區硫同位素主要來源于上地幔,成礦環境屬于中低溫中—弱酸性環境,成礦物質主要來源地層巖石及巖漿巖。

若羌;索拉克薩依;銅金礦;成因淺析

索拉克薩依銅金礦位于新疆若羌縣阿爾金山東段,大地構造處于塔里木板塊塔里木古陸緣地塊紅柳溝—拉配泉奧陶紀裂谷帶西段,屬阿爾金—祁連成礦省,阿爾金金、銅鎳、多金屬、鐵、稀有、稀土成礦帶,紅柳溝—拉配泉裂陷槽金、鐵、銅多金屬成礦帶亞帶[1],1997年新疆地礦局第一地質大隊在貝克灘成礦遠景區內開展了1∶10萬化探測量中發現了銅金礦化線索,1999~2001年新疆地調院第一地質調查所“阿爾金斷裂北帶資源評價”項目組對該礦點進行初步評價,發現了索拉克銅金礦點。2008年以來對索拉克薩依銅金礦床繼續評價,圈定了銅金礦體,初步查明礦床具有較好前景。綜合以上資料,結合最新地質成果,重點對礦床成礦地質特征、控礦因素、物質來源及找礦標志進行了總結,指明找礦方向。

1 區域地質特征

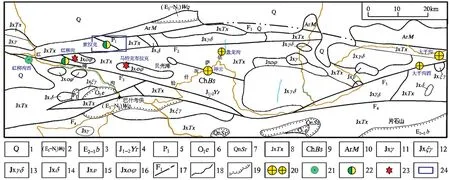

本區位于阿爾金北緣斷裂與紅柳泉斷裂夾持地段,區內斷裂構造發育,阿爾金北緣斷裂、紅柳泉斷裂呈EW向橫穿全區。區域上出露一套海相中淺變質中—酸性火山巖、火山碎屑巖夾沉積碎屑巖、碳酸鹽巖建造,主要為中遠古薊縣系塔昔達坂群斯米爾布拉克組,巖性為灰綠、黃灰色變質砂巖、石英長石砂巖、泥質粉砂巖、綠泥石片巖夾石英片巖、泥灰巖、結晶灰巖,部分地段為安山巖、玄武巖、角礫熔巖、英安巖等。太古界米蘭群混合片麻巖、麻粒巖和大理巖。巖漿巖活動以古生代晚期最為強烈。以中—酸性侵入活動為主,空間分布受阿爾金斷裂控制,構成近EW向分布的巖漿巖帶,主要為石英閃長巖、花崗斑巖、二長花崗巖等。其中石英閃長巖與區內銅、金礦化關系密切。區域動力變質作用較強,常見糜棱巖、碎裂巖和構造角礫巖等,與金、銅成礦關系密切。中低溫熱液蝕變主要與斷裂構造有關,常見硅化、黃鐵礦化、碳酸鹽化、孔雀石化等與銅金成礦有關。區域上已發現有紅柳溝西銅礦點、紅柳溝金銅礦點、索拉克銅金礦點、祥云金礦、盤龍溝金礦點、大平溝金礦等(見圖1)多個金屬礦床、礦點。

2 礦區地質特征

礦區出露地層主要為薊縣系塔昔達坂群(JxTx)斯米爾布拉克組(Jxs)、下二疊統(P1)及少量第四系(圖2),巖性相對簡單,主要為蝕變安山質角礫熔巖、安山巖、蝕變英安巖等,斯米爾布拉克組角礫熔巖段(Jxsbl)是礦區內主要賦礦層位,該層中巖性極為破碎,巖石中發育較強的褐鐵礦化。礦區內主要控礦構造為F6、F7斷裂,總體呈EW向展布,長數千米,其性質為韌性擠壓剪切帶,控制著區內金、銅礦化帶的分布,剪切構造帶附近擠壓破碎帶較為發育,常伴有石英閃長巖脈、貫入充填,熱液蝕變強烈。礦區內除石英閃長巖外,中酸性巖脈分布較多,有閃長巖脈、閃長玢巖脈、石英閃長玢巖,多沿破碎帶裂隙貫入。

圖1 索拉克薩依地區區域地質圖

圖2 索拉克薩依銅金礦礦區地質圖

3 礦床地質特征

研究區內銅、金礦化帶呈EW向展布,總長2.0km,寬約200~400m,由破碎蝕變巖、石英閃長巖、碎裂狀安山質角礫熔巖組成,索拉克薩依銅、金礦中AuⅠ-2、AuⅠk-4、AuⅠ-5號金礦體及CuⅠ-10號銅礦體均產于該礦化蝕變帶內。

3.1 礦體特征

3.1.1 AuⅠ-2號金礦體

位于礦化破碎蝕變帶西端,礦體走向近東西向。礦體在平面上呈條帶狀展布,傾向變化不大,總體傾向南,傾角50°~65°,主礦體地表控制長200m,厚0.95~6.36m。賦礦巖石為蝕變碎裂巖、石英閃長巖,金品位(0.3~3.29)×10-6,平均品位約1.2×10-6。

3.1.2 AuⅠk-4號金礦化體

位于礦化破碎蝕變帶西端,礦體走向近東西向,礦體在平面上呈條帶狀展布,傾向變化不大,總體傾向南,傾角變化較大約31°~67°。主礦體地表控制長120m,厚0.50~2.08m。頂板為安山質角礫熔巖,底板為石英閃長巖,礦體賦于碎裂安山質角礫熔巖中,金品位(0.68~1.09)×10-6,平均品位約0.71×10-6。

3.1.3 AuⅠ-5號金礦體

圖3 AuⅠ-2、AuⅠk-4號礦體平面分布圖

位于礦化破碎蝕變帶東端,礦體走向近東西向,礦體在平面上呈條帶狀展布,總體傾向南,傾角50°~60°,主礦體地表控制長90m,厚度1.0m,礦體頂板為石英閃長巖,底板為碎裂狀安山質角礫熔巖,金品位(0.57~1.82)×10-6,平均品位1.11×10-6。

3.1.4 CuⅠ-10號銅礦體

礦體位于礦化破碎蝕變帶東端,走向近東西向,礦體在平面上呈三角狀,傾角65°~78°。主礦體地表長度170m,厚度19.73m,賦存于石英閃長巖中,其頂板為安山巖,底板為石英閃長巖,銅品位0.1%~0.45%。主要礦石礦物有黃鐵礦、孔雀石,零星見有少量黃銅礦,并與黃鐵礦共生分布,氧化礦石有褐鐵礦、黃鉀鐵釩。

3.2 礦石特征

礦石類型。金礦石按賦礦巖性,可分類為蝕變巖型金、蝕變安山質角礫熔巖型金。銅礦石按賦礦巖性,可分類為蝕變安山質角礫熔巖型銅、蝕變石英閃長巖型銅。

礦石結構。主要為半自形—自形粒狀結構、他形粒狀—半自形粒狀裂隙充填結構,環帶狀交代結構。

礦物特征。礦石中已查明金屬礦物有十余種,與金、銅成礦有關的主要有自然金、鉛鋅礦、褐鐵礦、磁鐵礦、綠簾石、絹云母、陽起石、孔雀石、黃鉀鐵釩等[4]。

3.3 圍巖蝕變

區內廣泛發育一組低溫熱液蝕變,與金、銅礦化有關的蝕變類型主要有:硅化、黃鐵礦化、綠泥石化、絹云母化、黃鉀鐵釩、碳酸鹽化,以及表生期氧化階段的褐鐵礦化和孔雀石化。

硅化:呈脈狀見于蝕變帶各類巖石中,在蝕變石英閃長巖中表現尤為強烈,有呈細脈狀、網脈狀穿插于巖石裂隙中,也有以微粒狀交代長石礦物。硅化多與黃銅礦、黃鐵礦共生。在斷層、裂隙中常呈寬1~10cm的脈狀穿插,和方解石化、綠簾石化相伴,是區內最直接的礦化標志。

黃鐵礦化:分布于韌性剪切帶及石英閃長巖發育地帶,黃鐵礦含量的高低及分布范圍決定了礦體規模、空間分布及品位,黃鐵礦在近地表氧化帶已發生褐鐵礦化,沿巖石裂隙分布,褐鐵礦化易于識別,為最直觀的找礦標志。

孔雀石化:主要分布于石英閃長巖發育地段,其孔雀石含量的高低及分布范圍決定了銅礦體規模、空間分布及品位。礦化呈薄膜狀、團塊狀分布于碎裂蝕變巖及石英閃長巖中。

圍巖蝕變的強度、范圍取決于破碎帶的性質、規模、巖石的破碎程度及石英閃長巖的發育情況,金、銅礦(化)體產于石英閃長巖發育的破碎蝕變帶中。

4 控礦因素分析

4.1 地層巖石含礦性

從表1可看出,礦區內金礦化主要產于蝕變石英閃長巖、破碎帶、碎裂蝕變安山質角礫熔巖中,其次產于蝕變安山巖、安山質角礫熔巖中,說明礦區的火山活動及后期的巖漿侵入活動,為礦區內銅、金成礦主要物質來源。從區內各巖石中金的含量豐度、含金樣品的比例及金礦化的分布,初步確定金的含礦母巖為石英閃長巖,銅的主要含礦巖性為閃長玢巖。

表1 索拉克薩依礦區巖石銅、金含量對比表

4.2 構造控礦

研究區內壓扭性分支斷裂較發育,構造應變強烈,構造活動具有長期性和多期性。構造活動中巖石的破碎變形促使巖脈及含銅、金變質熱液上升,而碎裂巖和糜棱巖的開放性構造形變,為變質熱液、巖漿熱液的運移與循環提供了通道,也使富含硫化物礦物質的含礦熱液在構造裂隙中與圍巖進一步交代,形成了硅化、黃鐵礦化和黃銅礦化及金礦化,最終聚集構成細脈狀或細脈浸染狀礦石。后期構造熱液作用進一步疊加形成了銅、金礦化體,并沿斷層蝕變帶分布,反映了構造破碎帶對成礦和儲礦的控制作用。

4.3 巖漿巖控礦

研究區內銅礦化主要產于蝕變石英閃長巖或蝕變碎裂巖中,少數斜長花崗斑巖脈及其碎裂巖見黃銅礦化,而蝕變角礫熔巖、蝕變安山巖、蝕變玄武巖中銅礦化蝕變較弱,可見銅礦化對巖性有一定的選擇性,反映出火山作用后期中酸性次火山巖體或巖脈自身攜帶有一定的礦物質。金礦化主要產于蝕變角礫熔巖、蝕變安山巖、蝕變玄武巖或蝕變碎裂巖中,其次產于蝕變石英閃長巖中,除單獨成礦外,也是銅礦化的伴生元素,說明金比銅分布范圍和來源均較為廣泛。

5 礦床成因初步探討

5.1 成礦物質來源

據楊風、桑少杰、李學智等[1]研究,阿爾金地區薊縣系馬特克布拉克組含金豐度最高,其次為太古界米蘭群(據楊屹,2002)[3]。經取樣分析,斯米爾布拉克組的火山角礫熔巖、英安玢巖,薊縣紀的閃長巖和石英閃長玢巖等,銅、金含量多比背景值高(表2),以蝕變閃長巖中最高;花崗閃長斑巖銅、金含量比背景值低。礦區內薊縣系斯米爾布拉克組中金、銅含量遠高于區域背景值。可判斷薊縣系斯米爾布拉克組為成礦提供了物質來源。

礦區內石英閃長巖脈分布較廣泛,其金、銅的平均含量在0.11×10-6、281×10-6,遠高于區域背景值(表2),石英閃長巖在局部地段可單獨構成銅金礦化體,可見巖脈的侵入為成礦提供了大量金、銅來源。

表2 索拉克一帶巖石銅、金含量與區域背景對比表

5.2 成礦熱液性質

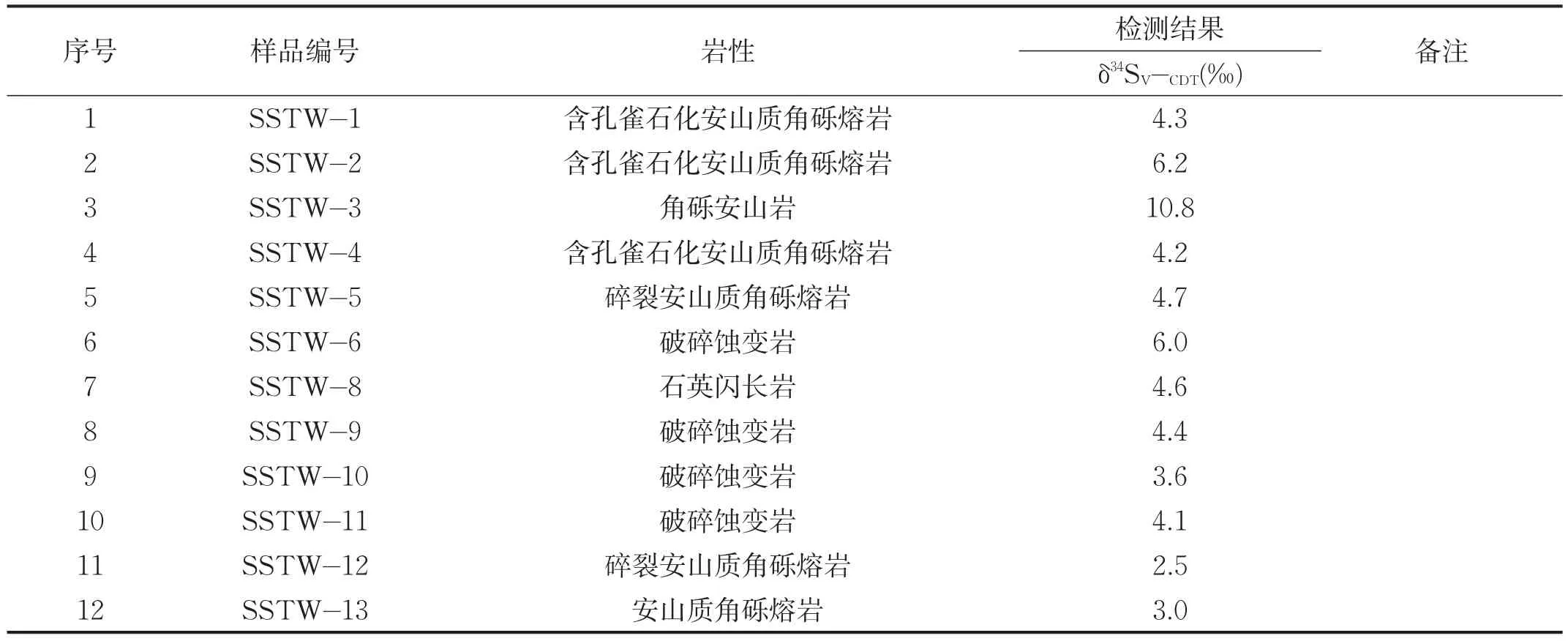

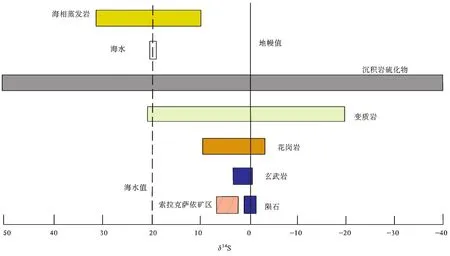

從測定結果表3中可知,礦區內礦石δ34S主要介于2.5‰~6.2‰,平均值4.87‰,極差8.3‰,表明礦區內硫的來源屬于殼源流,具有殼源硫的特征,硫源主要來源于上地幔,硫源是均勻的,表明礦床環境和成礦物理化學條件穩定。

區內礦石礦物主要有自然金、鉛鋅礦、褐鐵礦、黃鐵礦,未見硫酸鹽礦物,說明成礦熱液未發生較強烈的硫同位素分餾作用。

5.3 礦床成因淺析

表3 工作區硫同位素樣分析數據表

圖4 索拉克薩依銅金礦硫同位素與自然界中硫同位素對比圖

綜上所述諸成礦條件和控礦因素分析研究,確定研究區內找礦目的層為蝕變構造破碎帶。礦化與壓扭性斷裂破碎帶關系密切,主要受斷裂破碎帶中成礦蝕變帶控制,巖漿熱液、構造熱液攜帶銅、金等成礦元素沿構造破碎帶及構造裂隙上升運移,成礦物質在成礦條件適宜(地球化學障)處沉淀析出并集聚,在成礦熱液的持續作用下,成礦物質進一步富集形成熱液型銅、金等金屬礦化,在此階段,一些早期形成的礦化也遭受了改造并重新集聚成礦。斷裂破碎帶中硅化、黃鐵礦化、黃銅礦化等熱液蝕變為有利的成礦蝕變。黃鐵礦、黃銅礦及其表生氧化物為區內主要找礦標志。

從熱液礦床典型軸向分帶序列特征看,區內Au元素在Cu元素(黃銅礦)的上部,即在同一期次含礦熱液成礦過程中,Cu比Au元素先沉淀析出。從圍巖蝕變看,主要為硅化、黃鐵礦化、絹云母化,反映成礦流體為中—弱酸性環境。通過硫同位素結果及與自然界硫同位素變化對比(圖4),成礦環境屬于中低溫中—弱酸性環境[4]。通過上述研究分析,初步確定索拉克薩依銅、金礦床屬淺成中低溫熱液—構造破碎蝕變巖型礦床,礦床主要受侵入巖及斷裂構造影響,由多期構造熱液疊加形成。

[1]楊風,桑少杰,李學智,等.新疆阿爾金斷裂北帶資源評價成果報告(新疆地調院第一、二地質調查所,西安地質礦產研究所)[R].2005.

[2]新疆地質局第一區域地質調查大隊.巴什考供幅(J-46-Ⅶ)1∶20萬區域地質調查報告[R].1981.

[3]楊屹,楊風,劉新營,等.阿爾金大平溝金礦床地質特征及成因初探[J].新疆地質,2002,20(1):44-48.

[4]阿種明,楊延平,閆晶晶,等.新疆若羌縣索拉克薩依銅金礦普查2011年報告[R].核工業二一六大隊,2011.

P618

A

1004-5716(2015)01-0131-06

2014-02-28

楊延平(1986-),男(漢族),新疆塔城人,助理工程師,現從事地質礦產勘查工作。