小秦嶺金礦田Q9325、Q141、Q127號礦脈地質特征及深部找礦前景分析

文月貴,王和平,張歡歡,楊翔宇,肖志豪,倪榮輝,劉曉龍

(陜西省地質礦產勘查開發局第六地質隊,陜西西安710611)

小秦嶺金礦田Q9325、Q141、Q127號礦脈地質特征及深部找礦前景分析

文月貴*,王和平,張歡歡,楊翔宇,肖志豪,倪榮輝,劉曉龍

(陜西省地質礦產勘查開發局第六地質隊,陜西西安710611)

通過對小秦嶺金礦田Q9325、Q141、Q127號礦脈地質特征、礦體特征及控礦因素分析,并與區域已知礦床礦體成礦條件、空間展布特征及其深部賦存特征、下延深度的對比研究,總結出三礦脈位于有利于成礦構造部位和礦化富集區段,結合礦脈深部具有良好的物理激電異常顯示,推斷三礦脈深部找礦前景好。

小秦嶺;礦脈;地質特征;前景分析

“陜西小秦嶺金礦田Q9325、Q141、Q127號礦脈深部勘(普)查”是由省地勘基金在陜西小秦嶺金礦田深部及外圍整裝勘查區投資的金礦勘查項目,通過該項目的實施,系統研究和總結了工作區成礦地質背景、控礦構造、石英脈、礦體及礦物組合、金的賦存狀態、圍巖蝕變,并對其賦礦特征和深部找礦前景進行了分析。

1 區域成礦地質背景

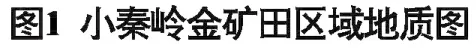

陜西小秦嶺金礦田位于華北地臺南緣,豫西斷隆之太華臺拱上,其北為汾渭斷陷,南鄰金堆城臺凹。

地層區劃屬華北區豫西分區,出露地層主要為太古界太華群(ArTh)深變質片麻巖系。其北部第四系大面積分布,南部為中元古界長城系高山河群(Chg)碎屑沉積,超覆于太華群之上(圖1)。區內太華群由老至新是:大月坪組(Arthd)、板石山組(Arthb)、洞溝組(Arthdg)、三關廟組(Arths)及秦倉溝組(Arthq),總厚度大于10000m。巖石主要為黑云(角閃)斜長片麻巖、斜長角閃巖、石英巖及大理巖等。巖石混合巖化較普遍,以大月坪組最強烈,洞溝組次之。所見混合巖主要為條痕(紋)狀混合巖、次為陰影混合巖及均質混合巖等。

區域構造較為復雜,以近東西向褶皺和南、北2條區域性斷裂組成其基本構造格架。由太古界太華群地層組成的大月坪—金羅斑復式背斜橫貫全區,呈近東西向展布,兩翼不對稱,北翼緩(傾角30°~40°)、南冀陡(傾角55°~85°),且局部倒轉。由于多期次構造運動影響,使褶皺形態復雜化。區域斷裂為山前太要斷裂(F1)和山后巡馬道斷裂(F2),均為近東西向的復合斷裂,具生成早、多期活動等特點。

區內巖漿活動頻繁,出露的巖漿巖以酸性為主,中基性及堿性次之,常見的有花崗巖、花崗偉晶巖、輝綠巖、輝綠玢巖、正長斑巖以及云斜煌斑巖等。區內對成礦有重要作用的燕山期酸性巖體有文峪、華山巖體。

區域上已發現的金屬礦產有金礦、鐵礦;非金屬礦產有蛭石、大理石、石墨等。

2 礦區地質

2.1 地層

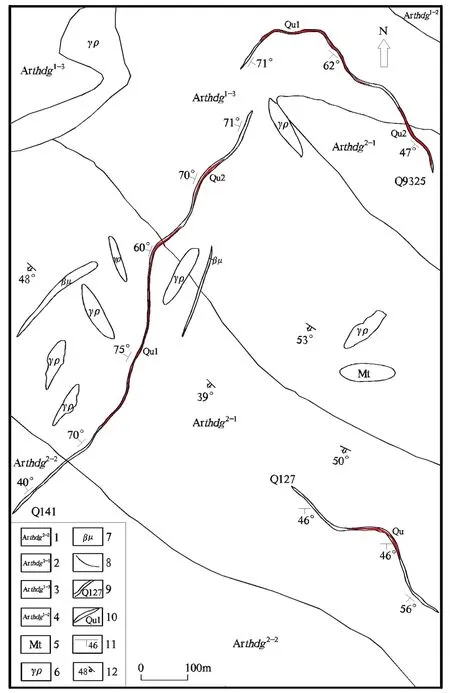

礦區位于小秦嶺金礦田善車峪金礦區西溝一帶,出露地層為太華群洞溝組下段第二巖性層(Arthdg1-2)至洞溝組上段第二巖性層(Arthdg2-2),巖層出露連續。礦區地層巖石主要為黑云斜長片麻巖、角閃斜長片麻巖及二者的過渡類型。常見巖石有黑云(角閃)斜長片麻巖、斜長角閃巖及片麻巖經混合巖化作用后形成的各類混合巖(圖2)。

2.2 巖漿巖

礦區巖漿巖主要為花崗偉晶巖脈和輝綠巖脈。其中花崗偉晶巖脈有十余條,最大的花崗偉晶巖脈位于勘查區的西北部,呈M狀展布,南北長360m,東西寬50~120m;輝綠巖脈有7條,長介于30~220m,一般寬0.8~1.5m,多呈東西向和北東向展布,傾角較陡,近直立。以脈巖和含金構造帶的穿插關系確定其生成順序是輝綠巖→花崗偉晶巖→含金構造帶。

2.3 構造

礦區位于大月坪—金羅斑復背斜轉折端偏南部位,地層總體向南傾斜,片麻理產狀為210°~230°∠45°~65°,局部地段傾角較陡。礦區東北部發育有次級向斜和背斜,其軸線走向北西西,軸長200m左右。礦區斷裂構造較為發育,且主要為控脈(礦)斷裂構造,展布方向以(近)東西為主,其次為北東向和北西西向。區內具規模且礦化較好的控(礦)脈構造帶有Q9325、Q141及Q127號等(圖2)。

3 礦床地質

3.1 控脈(礦)構造帶及石英脈特征

在南北向擠壓應力場作用下形成大月坪—金羅斑復式背斜的過程中相伴產生與背斜軸線平行的一組東西向含金構造帶和一組北東向與北西向共軛的含金構造帶,分別為壓性和扭性,后經構造多期多階段改造,多具壓扭性,局部具有張性。本次介紹的3條不同走向的礦脈就是這同一應力場作用下的產物。

3.1.1 Q9325號礦脈

該礦脈位于善車峪西溝之小南溝—槐樹溝間。地表出露長度460m,連續性好,厚度變化于0.35~1.89m,平均0.90m。含金構造帶由構造巖夾石英脈組成,帶內見2個石英脈透鏡體,呈尖滅再現分布。構造帶厚度自上而下總體呈現變厚的趨勢,已控制最大垂深428m,最大斜深522m。

構造帶沿走向、傾向具舒緩波狀,經統計構造帶不同部位產狀變化介于175°~220°∠47°~65°,平均210°∠55°。根據其應力方向、構造巖片理與主構造面夾角、構造巖巖性特征和構造帶頂底板擦痕、階步等分析,含金構造帶經歷了壓性—扭性—壓扭性的變化過程。

經揭露,地表見2個石英脈透鏡體,尖滅再現分布,2個石英脈長度分別為222m和86m,厚度變化于0.28~1.85m,平均0.80m,地表含脈率為67%。2個石英脈透鏡體在深部連為一體,總體規模變大。石英脈具黃鐵礦化、方鉛礦化為主的多金屬礦化。石英脈產狀與構造帶一致,并嚴格受其控制。

3.1.2 Q141號礦脈

該礦脈位于善車峪西溝之槐樹溝內。地表出露長度920m,厚度變化于0.56~2.94m,平均厚度1.50m。含金構造帶由構造巖夾石英脈組成,帶內見2個石英脈透鏡體,呈斷續分布。構造帶厚度自上而下總體呈現厚—薄—厚的變化趨勢,已控制最大垂深295m,最大斜深326m。

構造帶沿走向、傾向亦具舒緩波狀,經統計構造帶不同部位產狀變化介于290°~320°∠46°~86°,平均300°∠65°。根據其力學性質分析構造帶經歷了扭性—壓性—壓扭性的變化過程。

經揭露,地表見2個石英脈透鏡體,呈斷續分布,2個石英脈長度分別為294m和45m,厚度變化于0.56~1.90m,平均1.01m,地表含脈率為37%。向深部①號石英脈漸變為石英細脈,②號石英脈透鏡體尖滅。石英脈具多金屬硫化物礦化。石英脈產狀與構造帶一致,并嚴格受其控制。

3.1.3 Q127號礦脈

該礦脈位于善車峪西溝天馬石溝一帶。地表西段出露長度310m,構造帶厚度變化于0.38~1.64m,平均0.89m。含金構造帶由構造巖夾石英脈組成,帶內見一個石英脈透鏡體。構造帶厚度自上而下總體呈現變厚的趨勢,已控制的最大垂深302m,最大斜深539m。

構造帶沿走向、傾向具舒緩波狀,經統計構造帶不同部位產狀變化介于175°~220°、174°~196°∠45°~56°,平均180°∠50°。含金構造帶經歷了壓性—扭性—壓扭性力學性質變化過程。

經揭露,地表見一個石英脈透鏡體,石英脈長度141m,厚度變化于0.52~0.65m,平均0.59m,地表含脈率為45%。石英脈具方鉛礦化為主的多金屬礦化。石英脈產狀與構造帶一致,并嚴格受其控制。

3.2 礦體特征

在Q9325、Q141、Q127三條含金構造帶內各圈出1個礦體,編號分別為①、②、③。其中①號礦體規模最大,為主礦體。

①號礦體受Q9325號含金構造帶控制,礦體只在地表零星出露,為一半隱伏礦體,最大長度288m,厚度0.20~2.00m,平均0.81m。品位變化于(1.01~14.5)× 10-6,平均6.63×10-6。已控制最大垂距227.88m,最大斜距278.19m,礦體仍然連續,且明顯向深部延伸的趨勢。

②號礦體受Q141號含金構造帶控制,位于礦脈的中部。所圈礦體主要由地表槽探和淺部坑探工程控制,最大長度204m,厚度0.8~1.76m,平均1.06m。品位變化于(2.49~14.01)×10-6,平均7.54×10-6。已控制礦體最大垂距115.92m,最大斜距127.90m。

③號礦體受Q127號含金構造帶控制,位于礦脈的中部,所圈礦體主要由地表槽探和淺部坑探工程控制,最大長度111m,厚度0.52~1.02m,平均0.83m。品位變化于(3.25~22.39)×10-6,平均10.53×10-6。已控制礦體最大垂距202.47m,最大斜距286.34m。礦體連續性好,側伏不明顯,從最低沿脈坑道觀察,有進一步向深部延伸的趨勢。

3.3 礦石特征

3.3.1 礦石物質成分

礦石礦物成分:礦石礦物成分較為復雜,已知礦物有20余種,金屬礦物以黃鐵礦、方鉛礦為主,黃銅礦、閃鋅礦、自然金等次之;非金屬礦物以石英為主,白云石、絹云母、方解石等次之;次生礦物以白鉛礦、褐鐵礦、藍銅礦為主,鉛礬、孔雀石、輝銅礦等次之。

礦石中自然金粒度較小,肉眼很難看到,主要載金礦物是黃鐵礦、方鉛礦、石英、黃銅礦、閃鋅礦等。

礦石的主要化學組分為SiO2、MgO、Al2O3;次要化學組分有Zn、Cu、K2O、Pb、Fe、S、Ag、Au等;微量元素有W、Mn、Ni、Cr等。

3.3.2 礦石類型及結構構造

礦石自然類型:依據礦物成分、礦物共生組合及含金性,將礦石分為以下4種類型,即:金黃鐵礦脈石英型、金多金屬硫化物脈石英型、金構造巖型、金褐鐵礦脈石英型。其中第一種礦石類型分布廣,含金性好,是主要礦石類型;第二種礦石類型與第一種類型相互疊加分布時形成富礦體;第三種礦石類型分布較少,含金性差,見于一、二類型外側;第四種礦石類型分布于地表及淺部。

礦石工業類型:根據三礦脈所圈礦體礦物成分、礦物共生組合及含金性等特點確定礦石工業類型為含硫多金屬含金原礦石,地表局部見少量氧化礦石,無法單獨圈出礦體。

礦石結構構造:礦石結構主要有半自(他)形粒狀結構、交叉和網狀結構、交代假像結構、殘余結構、溶蝕結構、碎裂結構等十余種;礦石構造主要有浸染狀構造、微脈狀和網脈狀構造、塊狀、團塊狀構造、條帶狀構造等。

3.3.3 金的賦存狀態

金在礦石中主要呈自然金產于金屬硫化物裂隙中,以顯微可見金為主。賦存狀態有裂隙金、粒間金、包體金3種,以裂隙金為主,含量比82.44%;其次為粒間金,含量比為14.074%;包體金最少,含量比只占3.49%。

3.4 圍巖蝕變

圍巖蝕變在構造帶兩側比較強烈,主要有絹云母化、碳酸鹽化、綠泥石化、硅化及黃鐵礦化,次為綠簾石化、黑云母化等。由構造帶向圍巖蝕變逐漸減弱。

絹云母化是分布最廣泛的一種蝕變,見于構造帶內及近帶兩側圍巖中,與礦化關系較密切;碳酸鹽化是發育較晚的一種蝕變,常呈條帶狀、透鏡狀或不規則細脈充填于構造片巖或巖石裂隙中,與礦化關系較密切;綠泥石化分布廣泛,蝕變弱,呈細脈狀,貫入于帶內外巖石裂隙中,生成時間與碳酸巖化相同,與礦化關系不明顯;硅化分布廣泛,可劃分出早晚期硅化,早期硅化石英呈粒狀交代圍巖中黑云母,并保留其假像,粒狀、條柱狀石英與黃鐵礦相伴生;晚期硅化為石英呈細脈狀貫入構造帶及圍巖中,與礦化關系密切;黃鐵礦化蝕變較強,分布于構造帶及近構造帶圍巖中,呈浸染狀及細脈狀產出,與礦化關系密切。

3.5 礦脈激電異常特征

由測區巖(礦)石所測得電性參數可知:圍巖及無礦化的石英脈均表現為高阻或相對高阻(ρ>2100?·m)和低極化(η<2.13%)特點,而礦化的石英脈和構造片巖則表現為高極化或相對高極化(η>3.5%)和低阻(ρ<1600?·m)的特征。

據上述物性參數對Q9325、Q141、Q127三礦脈進行了激電剖面和激電測深測量,深部均有不同程度的高極化低阻異常顯示,其中Q9325號礦脈從地表至地下280m深度有良好的異常顯示,后經鉆探工程驗證與礦體位置較吻合;Q141號礦脈在淺部和深部(地表下260m)兩個高極化低阻異常,兩異常間有60~100m垂距的無礦間斷區,其中淺部異常與上部所圈礦體對應,深部異常可能為盲礦體引起;Q127號礦脈從地表至深部亦具有連續高極化低阻異常顯示,最深達地下500m。

礦脈深部物理激電異常的存在更進一步說明了其深部有良好的找礦前景,也為下一步深部探礦工程的布設提供了依據。

4 控礦因素

4.1 地層控礦

從整個小秦嶺金礦統計資料分析,其中80%的礦床產于太華群中,充分證明太華群是小秦嶺金礦田主要控礦層位。過去找礦主要集中在太華群大月坪組地層內,但從近幾年不斷在洞溝組中發現新的礦床(Q2820、Q185、Q9325、Q224、Q4114、Q315等),說明洞溝組也是重要的礦床富集地層。

再從整個太華群的含金性分析,其背景值[(0.94~1.36)×10-9,河南地調一隊,1996]明顯低于地殼克拉克值(3.5×10-9),這種與原巖建造不相稱的特點,反映了金在區域變質變形及混合巖化過程中金經活化、轉移進行了初步富集的事實,表明太華群不僅僅是控礦地層,而且是成礦物質的提供者之一。

4.2 構造控礦

小秦嶺金礦田礦床空間分布是完全受制于區域構造格局的,總體呈東西向成群成帶分布。從陜西立峪以東到河南基本以東西向控礦構造為主,位于大月坪背斜北翼者一般北傾(Q01、Q154),核部和南翼者一般南傾(Q8、S60、S505),局部分布有北東向和南北向控礦構造(Q12、Q1161、Q28);立峪以西至華陰控礦構造受背斜轉折端控制作用總體呈弧形帶狀分布,南翼構造呈北西西走向(Q539、Q2212),北翼呈北東東向展布(Q505、Q401、Q8701),西傾末端則以南北向為主(Q207、Q91102、Q315)。而且基本遵循大構造成大礦控礦特點。

4.3 巖漿巖與成礦的關系

從小秦嶺含金構造帶、金礦床圍繞燕山期文峪花崗巖、華山花崗巖分布的特點來看,在燕山期巖體形成的過程中,強大的熱流作用下,金進一步活化、遷移和富集對早已形成的含金構造帶進行改造和疊加,從而最終形成金礦。金礦床密集區與巖體一般相距2~7km(欒世偉,1992)。

總而言之,地層、構造和巖漿巖3者在小秦嶺成礦過程中各自有其主導作用,又緊密相關,區域構造控制了礦床分布范圍,區內脆韌性斷裂構造提供了儲礦空間并控制了礦體的形態和規模;太華群地層提供了主要成礦物質,并在早期區域變質過程中產生的變質熱液使金在斷裂構造帶中進行了初步富集;到燕山期華山、文峪巖體的侵入時產生的巖漿熱液對地層中的金元素進一步活化遷移,最終在構造帶中富集成礦。

5 礦脈深部找礦前景分析

隨著國家“358”找礦突破戰略行動的實施,相繼在小秦嶺金礦田深部及外圍找礦亦有了新的突破,如東桐峪的深部盲礦脈(盲1、盲2)、陳耳的Q507、嵩岔峪的Q4114等,深部礦體總體表現為規模大、品位富的特點,這些礦脈深部礦體的存在證實了小秦嶺深部具有良好的找礦前景,也為深部探礦工程的投入提供了最有力的地質依據。

首先,從Q9325、Q141、Q127三礦脈所圈礦體來看,沿走向和傾向均未圈邊,有進一步深延的趨勢,另據小秦嶺礦脈中賦存礦體的斜深大致與礦脈長度相等的統計數據(白和,2003)推斷,三礦體應還有160~400m下延深度。

再者與南距工作區400m遠的Q2820號礦脈(走向東西)所探獲礦體從1350m標高至400m標高連續分布,垂距達950m,斜距達千米以上,礦石平均品位均達工業品位以上,與此相比,三礦脈深部仍有較大的找礦潛力。

第三,從三礦脈的激電異常資料分析,3個礦體深部(地下260~500m)均有良好的激電異常顯示,也間接地說明已知礦體進一步下延或有盲礦體在深部賦存。

6 結論

Q9325、Q141、Q127三礦脈位于小秦嶺金礦田大月坪金羅斑復背斜的轉折端偏南翼,地層變形變質強烈,構造展布方向及其與燕山期花崗巖體的空間距離分析,均處于非常有利的成礦環境。通過與鄰近已知礦體下延深度對比及礦脈深部有良好物探激電異常顯示,推斷三礦脈深部仍有較好的找礦前景。

[1]文月貴,等.陜西小秦嶺金礦田Q9325、Q141、Q127號礦脈深部普查報告[R].2013.

[2]胡正國,錢壯志,等.小秦嶺拆離—變質雜巖核構造與金礦[M].陜西科學技術出版社,1994.

[3]白和.小秦嶺Q8號金礦床地質特征及深部資源潛力分析[J].陜西地質,2003,31(1):19-27.

[4]欒世偉,陳尚迪,等.小秦嶺地區深部金礦化特征及評價[M].成都科技大學出版社,1991.

P618.51

A

1004-5716(2015)01-0158-05

2014-11-12

2014-11-14

省地勘基金項目資助,項目編號(61201002048)。

文月貴(1971-),男(漢族),陜西臨潼人,工程師,現從事礦產勘查工作。