大民屯凹陷太古宇內幕巖性界面地震識別方法探討

楊 雪

(中油遼河油田公司勘探開發研究院,遼寧盤錦124010)

·石油與鉆掘工程·

大民屯凹陷太古宇內幕巖性界面地震識別方法探討

楊 雪*

(中油遼河油田公司勘探開發研究院,遼寧盤錦124010)

大民屯凹陷太古宇中富含油氣,但內幕結構難以識別。基于太古宇內幕巖性成層狀分布,利用地震速度譜求取其層速度,并用聲波測井速度進行校正;依據巖性變化造成的地震層速度差異,結合井的標定,對太古宇內幕巖性界面并進行地震追蹤,指導油氣勘探。

巖石速度;地震層速度;太古宇內幕;巖性界面;大民屯凹陷

大民屯凹陷太古宇變質巖中富含油氣,油氣不僅賦存于風化殼,內幕也有分布,而內幕勘探領域廣闊,受到越來越多的關注。但是,太古宇在地震上表現出雜亂反射特征,其內幕結構難以識別。隨著近年來地震采集、處理方法的提高,地震資料品質有了明顯的改善,地震資料對內幕結構有一定的反映。而且,從巖石結構特征及礦物組合特征分析,構成太古宇變質巖的原巖以沉積巖為主,而沉積巖在沉積過程中不同巖性具有分層的特點,發生變質作用后,仍然存在成層狀分布的現象[1]。這種現象造成變質巖層中地震波速度的變化出現一些規律。可以通過井、震速度的聯合標定,對太古宇內幕的巖性界面進行地震追蹤。

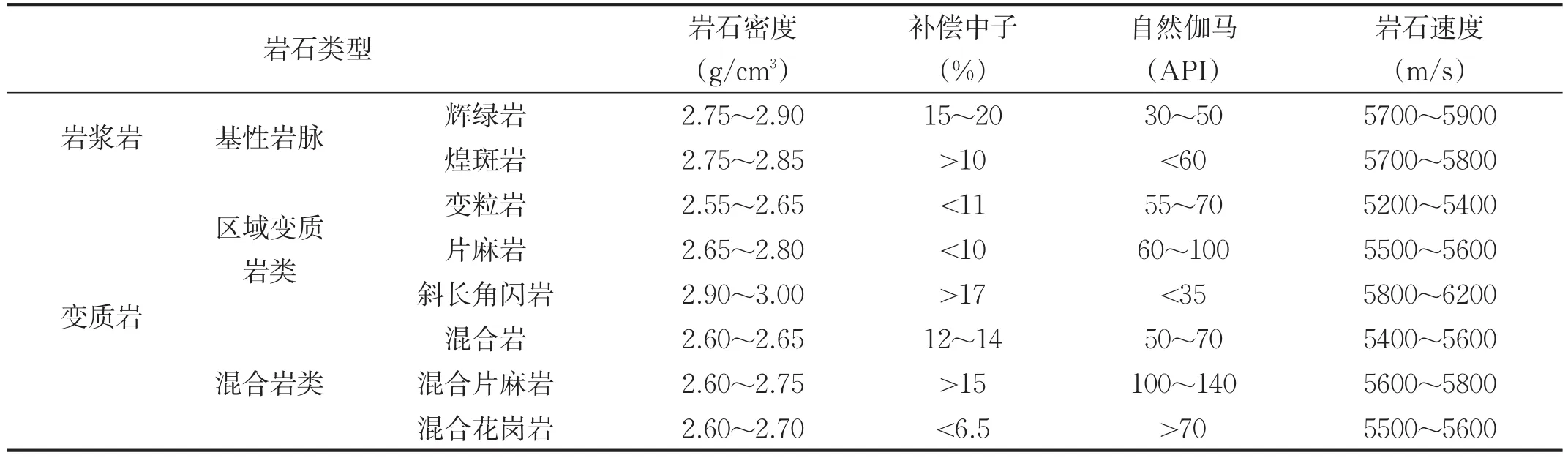

1 測井巖石速度求取

巖石速度是指穿過一塊巖石的聲波傳播速度,聲波在不同類型巖石中的傳播速度存在差異[2]。對于太古宇結晶基底,聲波傳播速度主要取決于巖石的性質和密度,而巖石的密度與巖性密切相關,因此巖性識別是獲取巖石速度的基礎。通過已知井的巖性薄片鑒定結果與其測井響應特征的對應關系,選用巖石密度、補償中子、自然伽馬等對巖性響應特征明顯的測井系列,建立識別標準(表1),對太古宇巖性組成進行識別。

大民屯凹陷太古宇主要由區域變質巖類和混合巖類構成,巖石類型包括變粒巖、片麻巖、斜長角閃巖,以及混合巖化形成的混合巖、混合片麻巖、混合花崗巖等,局部發育侵入的輝綠巖、煌斑巖。通過對大民屯凹陷百余口井的測井資料進行分析統計,選取巖性均一、厚度大的致密巖層段對應的聲波測井值進行統計和計算,得到實測的各類巖石速度(表1)。其中,巖漿巖和變質巖中的斜長角閃巖的速度較高,均大于5700m/s,其它類型巖石的平均速度在5300~5700m/s之間。而大民屯凹陷的鉆探效果表明,除了巖漿巖和斜長角閃巖,其它多數類型的巖石均為有利儲集巖,因此,巖石速度可以反映巖石的儲集性能。

但是,通過單口井獲取的巖性信息十分有限,對于井控程度低的太古宇內幕,只能通過地震手段,利用地震速度的差異識別巖性,從而了解有利儲集巖的分布情況。

2 地震層速度計算

地震波在巖層中的傳播速度受多種因素的影響,包括:巖石性質和密度、埋藏深度、地質年代、孔隙率等因素。對于構造比較簡單的沉積巖層,地震波速度一般隨深度而增加,速度趨勢比較單一;而對于剛性的基底巖層,速度變化趨勢并不符合上述規律,地震波速度隨巖性的變化而變化。大民屯凹陷太古宇內幕巖性具有層狀分布的特征,可以利用地震速度譜計算其巖層速度。

計算層速度首先需要獲取疊加速度。地震速度分析得到大量的速度譜及疊加速度信息,在地震剖面上按照速度譜對應的炮點位置,讀取各層段頂底的To值,以及相應炮點處速度譜上對應的疊加速度,通過傾角校正求取均方根速度,再根據Dix公式就可求取某層段的地震層速度[3]。

表1 大民屯凹陷太古宇實測巖石速度

2.1 傾角校正

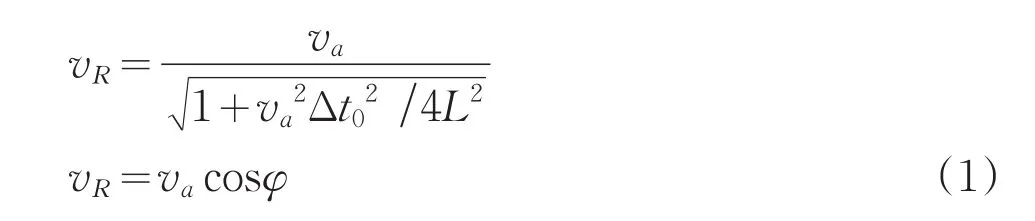

對于水平層狀介質,其疊加速度等于均方根速度。但是當地層陡傾時,需通過傾角校正,根據公式(1)求取均方根速度:

式中:νa——疊加速度;

νR——均方根速度;

φ——地層傾角;

Δt0——取值點之間的時差;

L——取值點之間的距離。

2.2 計算層速度

式中:vi——層速度;

vR,n——第n個界面的均方根速度;

t0,n——第n個界面的雙程旅行時間。

按公式(2)可以將地震均方根速度轉換為層速度。由于地震層速度和測井巖石速度獲取方法不同,同種巖性對應的速度值并不相同[4-6]。地震波能量在傳遞過程中存在損耗,以及泥巖蓋層超壓形成低速帶[7],造成太古宇中的地震層速度小于測井巖石速度。通過對比,2種速度變化趨勢基本一致,其差值近似為一個常數,將計算的地震層速度加上800m/s的校正量,即轉換為巖石速度。

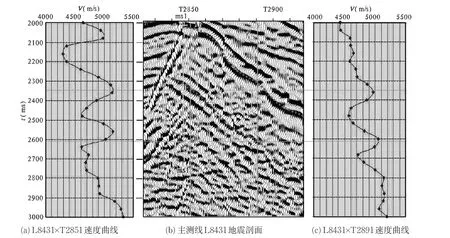

圖1 利用速度譜追蹤太古宇內幕巖性界面

3 巖性界面地震追蹤

大民屯凹陷太古宇內幕巖性在一定范圍內分布穩定,其速度變化在橫向上具有可對比性。因此,把一系列校正后的層速度曲線與地震資料對接,通過井資料對巖性界面的標定,建立巖性界面與地震速度變化的對應關系,再利用層速度曲線對巖性界面進行插值,結合地震反射特征分析,實現太古宇內幕巖性界面的地震追蹤。

以過XX1井主測線L8431地震剖面為例(圖1),通過合成記錄精細的標定,XX1井在2030ms進入太古宇,T2851速度曲線出現一次變化,在2340ms處,速度曲線再次出現變化(圖1a),并在地震上形成一組反射軸,而2340ms處為XX1井標定的變粒巖與輝綠巖的巖性界面(圖1b),此處巖性界面與層速度及反射特征具有較好的對應關系;至T2891處,該組反射軸已沒有明顯的連續性,但從速度曲線仍可以識別(圖1c),T2891處的層速度在2610ms出現明顯變化,其層速度大小和曲線變化趨勢與T2851相似,由此得出T2891與2610ms的交點即為XX1標定的巖性界面。

4 結論

基于大民屯凹陷太古宇內幕巖性成層狀分布,利用地震速度譜求取其層速度,結合井的標定,依據巖性變化造成的地震速度差異,對中央潛山帶內幕巖性界面進行地震追蹤,初步識別了其內幕結構并成功部署探井1口。該井揭露的巖性和地層產狀與地質設計相符,說明從地震上對內幕結構進行識別是可行的。

[1]謝文彥,孟衛工,李曉光,等.遼河坳陷基巖油氣藏[M].北京:石油工業出版社,2012.

[2]楚澤涵.聲波測井原理[M].北京:石油工業出版社,1987.

[3]陸基孟.地震勘探原理[M].北京:中國石油大學出版社,2006.

[4]馮世暄.地震聲速與測井聲速對比勘探石油的設想[J].華東石油大學學報,1986,10(3):87-92.

[5]楚澤涵,雍太軍,李艷華.垂直地震剖面層速度與聲波測井速度的對比[J].巖石力學與工程學報,1996,15(增刊):481-486.

[6]羅運先,趙憲生,吳雄英,等.地震波速度的縱、橫向變化分析[J].成都理工大學學報:自然科學版,2005,32(5):525-529.

[7] 史建南,郝芳,姜建群.大民屯凹陷超壓演化的多因素耦合[J].石油勘探與開發,2006,33(1):40-43.

P631.4

A

1004-5716(2015)09-0015-03

2015-02-28

國家科技重大專項“遼河坳陷增儲領域地質評價與勘探實踐”(課題編號2011ZX05006-005)。

楊雪(1974-),女(漢族),新疆昌吉人,工程師,現從事石油地質綜合研究工作。