新型工業化與新型城鎮化時空耦合協調性分析

——以我國西部12省為例

孫麗萍,楊 筠,童 彥

(1.曲靖師范學院,云南曲靖 655011;2.內江師范學院,四川內江 641100)

新型工業化與新型城鎮化時空耦合協調性分析

——以我國西部12省為例

孫麗萍1,楊 筠2,童 彥1

(1.曲靖師范學院,云南曲靖 655011;2.內江師范學院,四川內江 641100)

基于新型工業化和新型城鎮化的內涵,通過建立復合系統協調度模型,從靜態和動態的角度對我國西部12省區新型工業化與新型城鎮化的時空耦合協調性進行分析評價。結果顯示:西部地區新型工業化和新型城鎮化交互作用,共同推進社會經濟系統有序向前發展,新型工業化與新型城鎮化的協調發展過程具有空間分異性和動態波動性。進而提出促進我國西部地區新型工業化與新型城鎮化協調發展的對策建議。

新型工業化;新型城鎮化;時空耦合協調性

一、新型工業化與新型城鎮化的內涵

黨的十六大提出新型工業化道路的基本含義,要“走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮”的新路子,眾多學者從不同角度對新型工業化的基本內涵做了進一步闡釋,使其更加豐富〔1〕。新型城鎮化是近年才提出的,2012年中央經濟工作會議提出“把生態文明理念和原則全面融入城鎮化全過程,走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路”,新型城鎮化至今尚無統一和明確的定義,很多學者提出新型城鎮化不同的內涵,如姚士謀等指出新型城鎮化內涵為資源節約型、質量和效益型、城鄉協調發展型城鎮化〔2〕,單卓然和黃亞平提出新型城鎮化包括民生、可持續發展和質量三大內涵〔3〕,方輝振和黃科提出新型城鎮化的核心價值取向是人本、公平、和諧〔4〕。黨的十八大提出要實現工業化和城鎮化的良性互動,工業化和城鎮化是矛盾統一、互動共進的關系。關于城鎮化與工業化的關系,國內學者有三種不同的觀點:一是城鎮化滯后論。認為我國城鎮化水平落后于工業化水平,持此種觀點的學者居多,具有代表性的學者有王小魯、樊綱、葉裕民、顧朝林和楊波,如王小魯的研究顯示1952年我國城鎮化率滯后于工業化率5.1個百分點,1978年擴大到26.4個百分點,1998年為11.8個百分點〔5〕。二是城鎮化協調論。郭克莎認為我國城鎮化、工業化與經濟發展基本協調,原因是我國人口城鎮化與就業非農化基本一致〔6〕。三是城鎮化超前論。鄧宇鵬認為政府公布的城鎮化率屬于顯性城鎮化率,實際城鎮化率為隱性城鎮化率加顯性城鎮化率,這樣計算出我國出現超前城鎮化現象〔7〕。學者一般從不同階段城鎮化率、工業化率、產業結構等進行判斷,得出城鎮化水平超前、滯后于工業化,或者與工業化相協調的結論。由于新型城鎮化概念的提出,極大拓展了城鎮化理論的內涵,新型城鎮化與傳統城鎮化相區別,僅使用城鎮化率單一指標無法刻畫新型城鎮化的科學內涵,新型城鎮化包括經濟、社會、環境等多層面、全方位的評價,2013年中央經濟工作會議對工業化和城鎮化提出新要求,在新形勢下,探討新型工業化和新型城鎮化的互動協調關系具有緊迫性和重要性,本文通過從經濟、社會、環境等方面,對新型工業化和新型城鎮化進行多角度、多層面、全方位評價,構建了包括西部工業化子系統與城鎮化子系統的復合系統,進一步利用協同學理論中的協調度模型,從靜態和動態兩方面來探討我國西部12省區新型工業化與新型城鎮化的互動協調關系。

二、新型工業化與新型城鎮化復合系統協調度模型的建立

由于經濟事物之間的復雜性,采用單一指標,已難以科學、合理地描述經濟事物之間的相互作用關系,我們引進系統的概念,將社會經濟整體看成是包括工業化和城鎮化子系統的復合系統,各子系統分別由不同經濟變量組成。復合系統協調指各子系統內部及之間在發展演化過程中的和諧一致,反映了社會經濟系統整體效應的優化。復合系統協調的程度采用協調度來進行定量刻畫,其基本原理源于協同學理論,該理論研究系統由無序向有序演化的規律性。文中采用孟慶松提出的復合系統協調度模型〔7〕,該模型一經提出,在經濟領域得到廣泛應用,取得一系列的研究成果〔8-11〕。但我們發現,孟慶松提出的復合系統協調度模型在應用中存在局限性,該模型能刻畫子系統隨時序由無序向有序的演化過程,卻不能反映不同地域單元的空間分布狀況,即它具有時間效應,卻沒有空間效應,我們在遵循科學性和適用性原則的基礎上,對該模型進行一些改進,以使其應用范圍進一步擴大。

復合系統s={s1,s2,…,sk},其中sj為復合系統的第 j個子系統,j=1,2,…k,sj由“子子系統”組成,sj={sj1,sj2,…,sjl},sj的相互作用及其相互關系形成s的復合機制。復合系統協調是復合系統的總體效能大于各子系統的效能之和〔10〕。

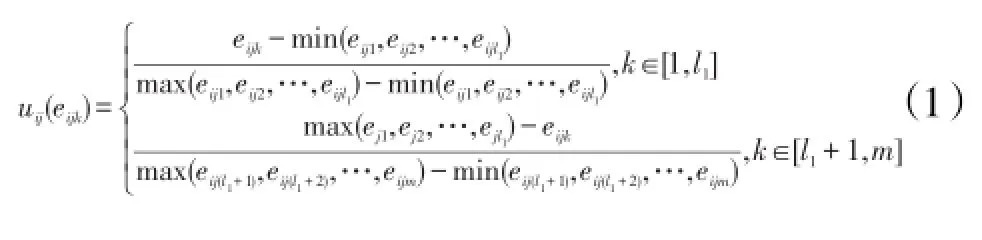

首先給出系統的有序度的概念,我們在孟慶松〔7〕提出的復合系統有序度計算公式:,其中uij為有序度,eji為序參量,βji≤eji≤αji,當1≤i≤l1時,序參量eji取值越大,系統的有序程度uij越高;當l1+1≤i≤m時,序參量eji取值越大,系統的有序程度uij越低。

在這一公式的基礎上,加入能反映空間效應的地域單元變量i,使模型既能反映時間效應,又能反映空間效應,改進后的模型如下:

uij表示第i地區的第 j子系統的有序度,eijk表示第i地區的第j子系統k個序參量,由于研究的是西部地區,顯然i∈(1,12),僅有兩個子系統,因而j∈(1,2),用 j1、j2分別表示工業化子系統和城鎮化子系統,k為各子系統序參量的個數,k∈[1,m],則有:假設當k<l1時,eijk的取值越大,系統的有序程度越高,為正向序參量;當l1+1<k<lm時,eijk的取值越大,系統的有序程度越低,為負序參量,而uij(eijk)∈[0,1],其值越大,表明子系統的有序度越高,反之有序度越低。

由于有序度模型(1)的計算結果可能會出現0,采用加權平均法進行集成,

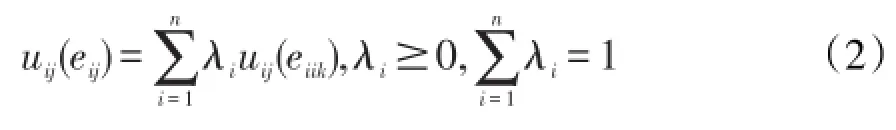

為衡量兩系統協調度動態變化過程,取為第i地區的第 j子系統末期的有序度,t為時間間隔,則復合系統協調度動態模型為:

cmit∈[-1,1],若 cmit∈[0,1],則 θ>0,即->0,表明協調度呈正向變化,二者協調發展;若cmit∈[-1,0],則θ<0,即,表明在這段時期內,系統中至少有一個系統向無序方向轉化,二者之間處于不協調發展狀態。

三、西部12省區新型工業化和新型城鎮化協調發展分析

(一)復合系統的建立及指標選取

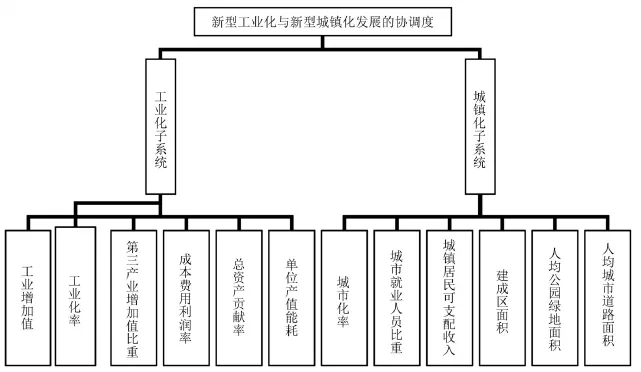

依據新型工業化和新型城鎮化系統協調發展評價指標體系的科學性、整體性、可比性和動態性原則,我們構建了一個新型工業化與新型城鎮化復合系統協調度評價指標體系(見圖1):新型工業化子系統包含工業增加值、工業化率、第三產業增加值比重、成本費用利潤率、總資產貢獻率和單位產值能耗6個序參量,從工業化水平、工業化效益、資源利用等方面綜合評價新型工業化子系統;新型城鎮化子系統包含城市化率、城市就業人員比重、城鎮居民可支配收入、建成區面積、人均公園綠地面積和人均城市道路面積6個序參量,從人口遷移、就業、收入、土地、生態等方面構建新型城鎮化子系統,強調新型城鎮化的民生、質量和可持續發展的內涵。選取我國西部12省區為分析的地域單元,重慶市1999年才有統計資料,為保證西部地區研究數據的連續性,數據范圍確定為1999年至2013年,共2 160個數據樣本。本文所有數據來源于《中國統計年鑒》《中國城市年鑒》、國家統計局網站、中國經濟信息網和國研網1999年至2013年相關的統計數據。

圖1 新型工業化與新型城鎮化復合系統協調度評價指標

(二)西部新型工業化和新型城鎮化子系統有序演進過程

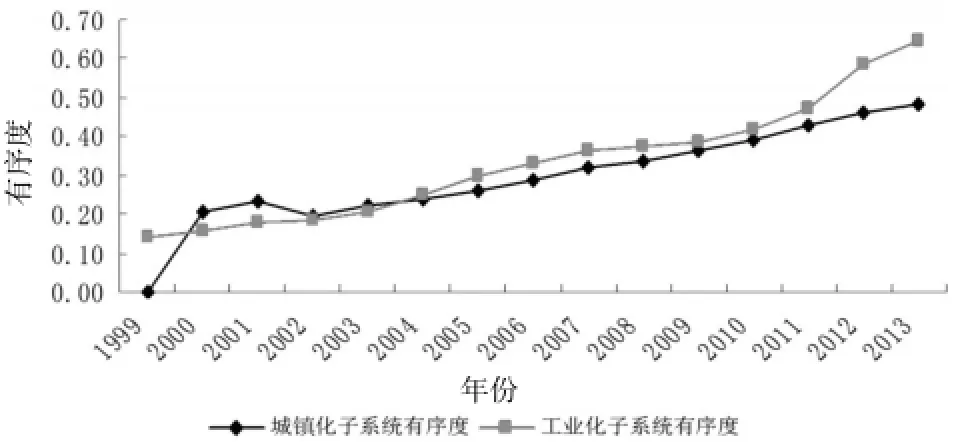

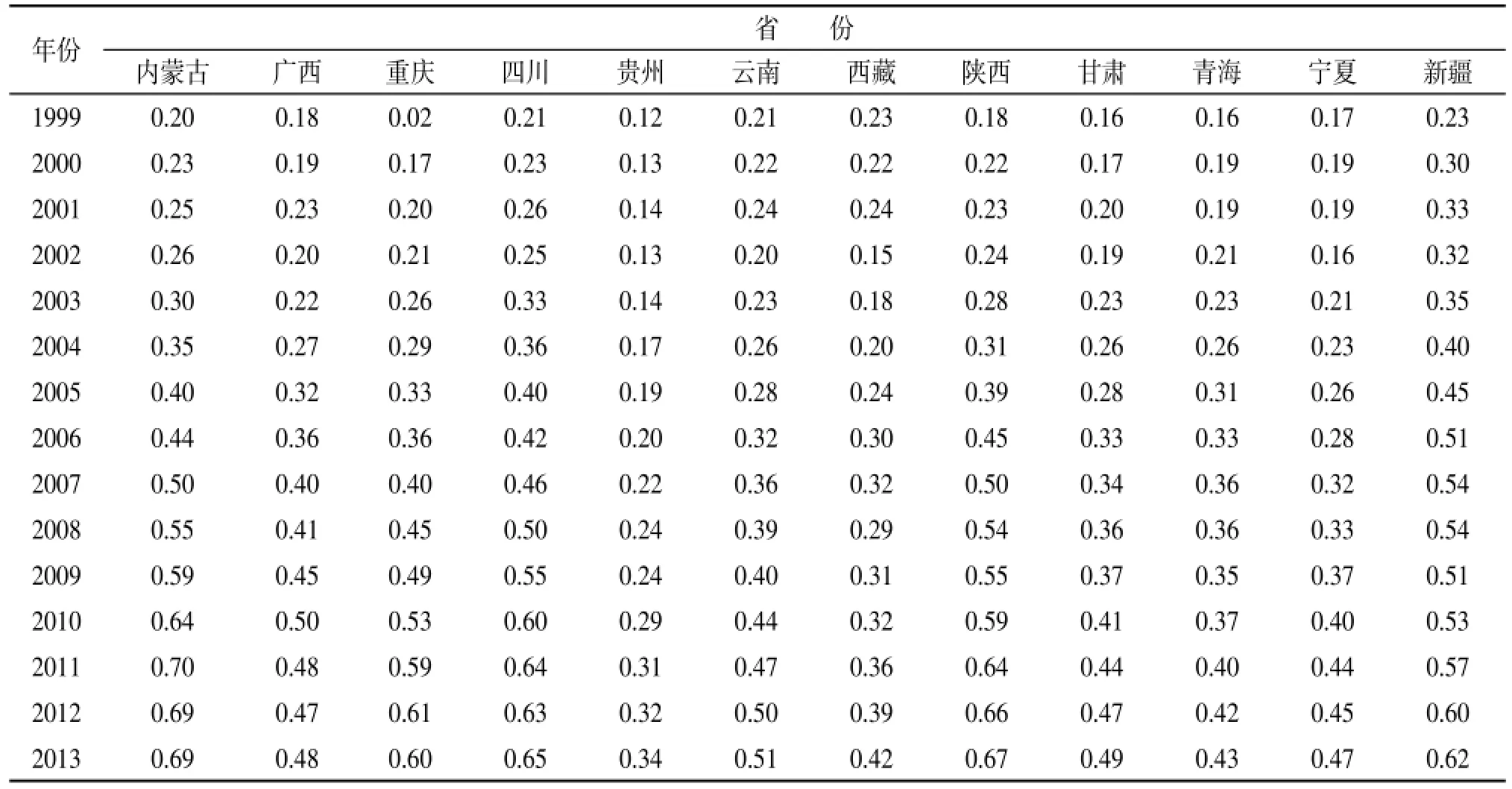

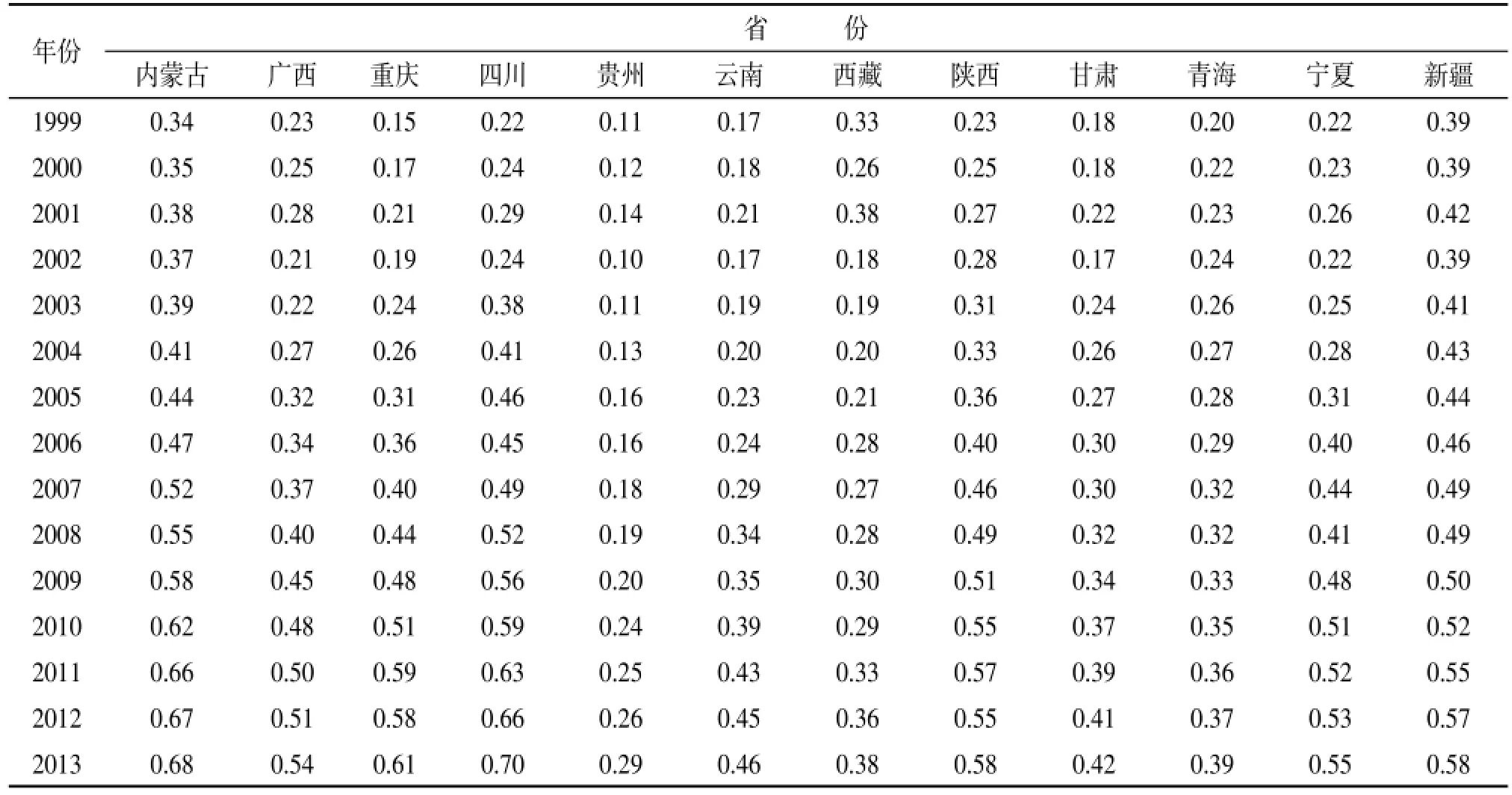

利用有序度模型(1)和(2),計算得出西部地區新型工業化和新型城鎮化子系統的有序度(見表1和表2),繪制西部地區新型工業化和新型城鎮化子系統有序度演進趨勢圖(見圖2),得到以下幾方面結論。

圖2 西部地區工業化和城鎮化子系統有序度變化趨勢

表1 西部地區新型工業化子系統有序度

表2 西部地區新型城鎮化子系統有序度

第一,西部地區新型工業化和新型城鎮化子系統有序度都較低,但隨時序在逐步提高,二者交互作用,共同推進社會經濟系統向有序方向發展,未顯示出存在某一系統明顯滯后的情況。從內部看,在2005年以前,城鎮化系統有序度高于工業化系統有序度,2005年后,工業化系統有序度高于城鎮化系統有序度。1999年,西部大開發啟動,西部城鎮化建設步伐加大,特別是土地城鎮化快速擴張,城鎮化有序度明顯提高,而工業化體現漸進、有序的發展過程,導致2005年前城鎮化系統有序度高于工業化系統有序度。2005年后,西部地區進入工業化中期階段,工業化水平和質量得到提高,且工業的內部結構進一步優化,表現為工業化發展帶動城鎮化進程,所以2005年后工業化系統有序度高于城鎮化系統有序度。

第二,西部地區新型工業化和新型城鎮化子系統有序度的空間分異現象明顯,無論是工業化還是城鎮化的有序度,呈現高值與高值相對應,低值與低值相一致。以2011年為例,內蒙古、重慶、四川、陜西、新疆5省(市)無論是新型工業化子系統還是新型城鎮化子系統,其有序度都較高,工業化和城鎮化交互促進的拉動效應較強,而廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏等地區的新型工業化和新型城鎮化子系統的有序度都較低,交互促進的拉動效應較弱。表明西部各省市新型工業化和新型城鎮化發展程度及水平具有一定的對應性,高水平的工業化地區對應的城鎮化水平較高,低水平的工業化地區其對應的城鎮化水平也較低。

第三,從工業化和城鎮化子系統有序度偏低來看,西部地區工業化和城鎮化發展中存在的問題不容忽視。由于地理環境制約和歷史遺留的工業布局不合理,西部地區走的是一條優先發展重工業的工業化道路,表現為工業化發展粗放、低效,工業化總體水平不高,綜合競爭能力弱,同時輕工業和第三產業不發達,導致產業結構內部比例失衡,就業結構的轉換明顯滯后于產值結構的轉換,帶動城鎮化的動力不足,妨礙了城鎮化進程。

(三)西部地區新型工業化與新型城鎮化協調發展時空分析

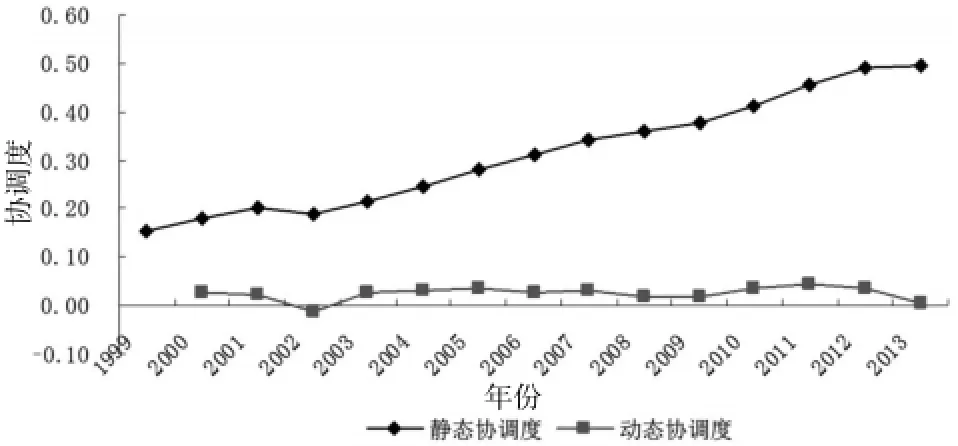

在構建的西部新型工業化與新型城鎮化子系統有序度的基礎上,根據復合系統協調度模型(3)和(4),計算得到西部地區新型工業化與新型城鎮化的靜態和動態協調度,繪制圖形(見圖3)。衡量協調發展程度時,根據前人研究結果〔7-9〕,采用的閾值分別為0.3、0.5、0.8,認為如果靜態協調度在0.0~0.3,二者屬于低度協調,即城鎮化水平與工業化的發展水平均較低,但二者在低水平上能保持協調發展;若在0.3~0.5,二者屬于基本協調,工業化和城鎮化交互促進,能有效推動復合系統有序向前發展;在0.5~0.8,二者屬于良好協調,說明工業化和城鎮化的發展水平較高,二者之間能實現良性互動;在0.8~1.0,二者屬于高度協調。結論如下:

圖3 西部地區工業化與城鎮化復合系統靜態和動態協調度

第一,從動態協調度來看,西部地區工業化和城鎮化的復合系統協調度的波幅不大,表現出經濟社會系統由低向高的有序演進過程。而動態協調度基本為正值,說明新型工業化與新型城鎮化的協調發展程度逐年提高,其中,2001年動態協調度為負值(-0.01),其原因為新型城鎮化子系統的有序度在2001年出現異常值。統計數據顯示,2001年西部地區的人均公園綠地面積和人均城市道路面積指標被高估,其原因是由于2000年的西部大開發加大了西部地區的城市建設投入,使得2001年這兩個指標數據明顯提高,導致其2001年動態協調度為負值。

第二,從靜態協調度來看,西部地區新型工業化與新型城鎮化復合系統的協調發展程度隨時間不斷提高。可分為三個階段:1999年至2004年,新型工業化與新型城鎮化協調度<0.3,屬于低度協調,新型工業化與新型城鎮化在低水平上協調發展,無論是工業化系統,還是城鎮化系統,二者的有序度均較低,新型工業化和新型城鎮化發展水平不高;2005年至2010年,協調度在0.3~0.5,屬于基本協調狀態,新型工業化與新型城鎮化能在有序發展中不斷推進;2011年后,協調度>0.5,新型工業化與新型城鎮化達到良好協調狀態,新型工業化與新型城鎮化發展水平較高,二者實現良性互動和有序協調。總體上,新型工業化與新型城鎮化能實現協調發展,但協調度沒有超過0.8,說明西部地區新型工業化與新型城鎮化未實現高度協調,可以預測,隨著新型工業化與新型城鎮化進程的推進,二者之間將會實現高度協調發展。

第三,西部地區新型工業化與新型城鎮化協調發展體現空間分異性。2005年,貴州、云南、西藏、甘肅、寧夏等地屬于低度協調區域,這些地區新型工業化水平和新型城鎮化水平均不高,但能在低水平上實現互動共進。內蒙古、廣西、重慶、四川、陜西、青海、新疆等地屬于基本協調區域,這些地區新型工業化水平和新型城鎮化水平相對較高,基本能實現有序協調發展(見圖4)。到2011年,廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、寧夏、青海等地屬于基本協調區域。內蒙古、重慶、四川、陜西、新疆等地屬于良好協調區域,該地區新型工業化與新型城鎮化實現良好互動、協調發展(見圖5)。西部地區新型工業化與新型城鎮化復合系統協調度的時空分異性主要是由于經濟發展的時空差異性造成的,經濟發達省市的制造業和服務業發展水平相對較高,該地區的工業化程度也較高,在聚集經濟和規模經濟作用下,城市吸納勞動力的能力增強,使得工業化與城鎮化發展相得益彰,總體上二者的協調程度較高。

圖4 2005年12省區新型工業化與新型城鎮化協調度

圖5 2011年12省區新型工業化與新型城鎮化協調度

四、促進西部地區新型工業化與新型城鎮化協調發展的對策建議

新型工業化與新型城鎮化的協調發展應該包括三個層次:一是工業化子系統內部要素之間的協調發展,實現工業化結構優化、水平提升和綠色發展有機結合;二是城鎮化子系統內部各要素之間的協調發展,新型城鎮化應走內涵發展之路,強調質量、民生、可持續發展的有機統一;三是新型工業化與新型城鎮化雙輪驅動的協調發展,共同推動經濟社會的可持續發展和現代化進程。

第一,構建新型城鎮化的產業支撐平臺。一是積極培育戰略型新興產業,強化高新技術產業引領作用,爭取在一些關鍵領域實現技術突破,以高新技術企業為先導,推動帶動傳統制造業的轉型升級,提升制造業的服務化能力;二是優化產業內部結構,提高服務業在三次產業結構中的比重;三是強化產業融合,促進產業與產業之間及產業內部之間動態協調和關聯水平提升,從而增強工業競爭實力。

第二,推進新型城鎮化內涵式發展,實現從追求城市規模向完善城市功能、提升城市品質轉變,體現新型城鎮化建設的集約、高效、生態、城鄉融合的可持續發展思路,全面提高城市綜合承載力。重點發展區位條件、經濟發展水平、產業基礎、人口聚居條件好的地區,匯聚產業與人口,走符合西部地區實際的新型城鎮化道路。

第三,走產城融合發展之路,同步推進新型工業化與新型城鎮化的協調發展。從國內外成功經驗看,城鎮化的快速發展,需要強有力的產業支撐,產業是城市發展的基礎,城市是產業發展的空間依托。西部地區新型城鎮化發展緩慢,一個重要原因就是產業發展水平低,尤其是第三產業發展滯后,就業吸納能力有限,影響了人口和經濟的集聚和集中。產城融合是工業化中后期階段的必然選擇,產城融合強化了城鎮的輻射力和帶動力,工業化、城鎮化所形成的合力,是城鎮化和工業化互動發展的一個重要節點,只有產城融合,才能避免西部地區城鎮化過程中的“空城”“鬼城”現象。

第四,由于西部地區新型工業化與新型城鎮化在協調發展過程中體現出一定的時空分異性,不同省區應有針對性地采取不同的發展思路。新型工業化和新型城鎮化發展水平均較高,能實現良好協調的地區,如內蒙古、重慶、四川、陜西、新疆等地區,發展重點在于調整產業結構,提高工業化和城鎮化發展的質量;而廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、寧夏、青海等地區,其新型工業化和新型城鎮化發展水平較低,重點在于加快新型工業化發展的速度,同時走集約型城鎮化道路,以盡可能小的資源和環境代價,實現新型工業化和新型城鎮化互動共進和協調有序發展。

〔1〕李文強,陳憲.新型工業化理論研究的發展〔J〕.上海經濟研究,2011(5):16-24.

〔2〕姚士謀,張平宇,余成,等.中國新型城鎮化理論與實踐問題〔J〕.地理科學,2014,34(6):641-647.

〔3〕單卓然,黃亞平.“新型城鎮化”概念內涵、目標內容、規劃策略及認知誤區解析〔J〕.城市規劃學刊,2013(2):16-22.

〔4〕方輝振,黃科.新型城鎮化的核心要求是實現人的城鎮化〔J〕.中共天津市委黨校學報,2013(4):63-68.

〔5〕王小魯.中國城市化路徑與城市規模的經濟學分析〔J〕.經濟研究,2010(10):20-32.

〔6〕郭克莎.工業化與城市化關系的經濟學分析〔J〕.中國社會科學,2002(2):44-55.

〔7〕鄧宇鵬.論中國的隱性超城市化〔J〕.東莞理工學院學報,2000,7(1):60-66.

〔8〕孟慶松,韓文秀.復合系統協調度模型研究〔J〕.天津大學學報,2000,33(4):444-446.

〔9〕樊華,陶學禹.復合系統協調度模型及其應用〔J〕.中國礦業大學學報,2006,35(4):515-520.

〔10〕劉耀彬,王啟仿.改革開放以來中國工業化與城市化協調發展分析〔J〕.經濟地理,2004,24(5):600-603.

〔11〕孟慶松,韓文秀,金銳.復合系統“面向協調的管理”的概念模型〔J〕.山東師范大學學報:自然科學版,1999,14(3):256-258.

Analysis of Coupling Mechanism and Space-time Coordination of the New Industrialization and Urbanization:An Example of Twelve Western Provinces in China

Sun Liping1,Yang Jun2,Tong Yan1

(1.Qujing Normal University,Qujing,Yunnan 655011,China;2.Neijiang Normal University,Neijiang,Sichuan 641100,China)

Based on the connotation of the new industrialization and urbanization and setting up the compound system coordination degree model,this paper analyzes and evaluates the coordination of the new industrialization and urbanization in twelve western provinces in China from static and dynamic models.The result shows that the interaction of industrialization and urbanization pushes the orderly development of the socioeconomic system;the coordination degree of industrialization and urbanization presents the spatial heterogeneity and dynamic fluctuation.This paper also puts further forward measures and solutions of promoting the coordinated development of new industrialization and urbanization of the western regions in China.

new industrialization;new urbanization;coupling mechanism and space-time coordination

F424:F299.21

A

1672-2345(2015)01-0029-07

10.3969∕j.issn.1672-2345.2015.01.006

(責任編輯 楊朝霞)

國家社科基金項目(12BJY051)

2014-10-13

孫麗萍,副教授,主要從事區域經濟研究.