時間掠過的斑斕

時間掠過的斑斕

考古工作者在河南安陽小屯殷墟發現的壁畫殘片,就已證明我們的先輩早在殷商時期已經開創了裝飾壁畫(彩繪)的先例。

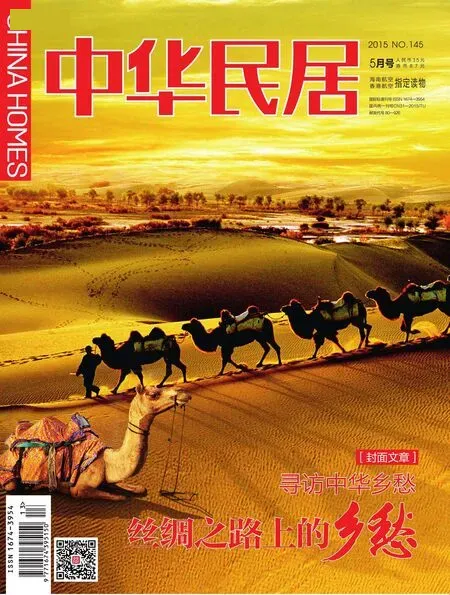

在古老房子羅列木頭的地方,故事就開始了,有的從山村出發,有的從小鎮子收拾行囊,還有的從繁華的間隙中穿行。盡管不一而足的魔咒始終在舊日的玻璃棺里停駐變作睡著的美人,但那個喚醒美好的親吻已經在找尋的路上。

中式傳統彩繪,躁動了民居上的色彩。

時間掠過,停到了兩千年前的坐標刻度上,那個竹簡橫流,我們的祖先還在爭鳴的春秋時期,先民不經意間就聽懂了一種自然獨有的物語——彩繪。然而,它最初的名姓被喚作“丹青”,由匠人用天然漆、桐油一類的植物油,或者幻化成石頭的朱丹、藍綠等礦物顏料調配而成,再涂抹在木頭的身體上。

彩繪是生長在建筑上的形象藝術,由古而今,有了冗長的演進過程。在肇始的年月,它主要專注于保護作用,使木頭免遭雨淋日曬,防腐、防蛀,好延長建筑本身的壽數。而隨著時間的漫步,不知道是哪一位匠人最先作了濫觴,從油漆色彩的本質當中尋找到它可以裝飾的功能。以至于今日,大多數人在磚石、木柱的集合里都只愿意欣賞最醒目的一點斑斕。

書籍呼吸文字,談吐著今人錯過的當年:周朝宮殿建筑物的設色要按照“楹天子丹,諸侯黑,大夫蒼,士黈”來默默執行,并且在宮廷地面上敷以“丹地”(一種紅色的礦物質顏料);至于諸侯和卿大夫居室的屋面墻壁則使用“堊”,也叫做“蜃灰”。似乎很多東西都是這樣,只要一經人類的介入就會變得野蠻起來,被劃分出等級,顯然彩繪也沒有躲過這樣的宿命。甚至,江山可以變成故國,而彩繪在統治者權力的拘囿里從未更改。

陽光踱著步子,在年輪里劃下一樣而又不一樣的圓,這些弧狀的線條在朝代的更迭中漸漸膨脹,成了古建彩繪慢慢長大的輪廓。秦漢、唐宋,還有不那么遙遠的明清,各自都沉寂著彩繪的軌道。

春秋時期“丹桓宮之楹而刻其桶”,“山節藻”,漢代的長安宮殿“繡而云眉,鏤檻文煥,褒以藻繡,文以朱緣”,這種以色彩和線條為表現形式的繪畫應用在建筑物上、煥發著激動人心的異彩。

從春秋到秦漢,色彩從代表周天子最后威嚴的山形斗拱和藻悅的短柱上爬到了長安的宮殿里,由“丹桓宮之楹而刻其桶”變成“繡而云眉,鏤檻文煥,褒以藻繡,文以朱緣”。這時,線條已在建筑的肌體上大膽“肆虐”。宮殿的柱子上,丹色悄俏然便宣誓了領地,虬繞的龍、云紋圖案的裝飾在斗拱、梁架上面盤旋,還有款款萌芽的錦紋,它們錯落、折疊,都在匠人的筆下,勾勒成激動人心的異彩。

蘇式彩繪源于江南蘇杭地區民間傳統作法,故名,俗稱“蘇州片”。一般用于園林中的小型建筑,如亭、臺、廊、榭以及四合院住宅、垂花門的額枋上。其底色多采用土朱(鐵紅)、香色、土黃色或白色為基調,色調偏暖,畫法靈活生動,題材廣泛。

到了盛唐,篤信中華的朝鮮和日本,被藝術的力量牽引著終于將彩繪移植到各自的國度。因此,每當海風吹到兩國的宮殿時,帶著腥味的彩繪便在土地上守護著王者的棲息。

宋時年月,彩繪跟隨著匠人的筆觸深厚了根系,印應在甘肅敦煌的龕盒,那里坐落著三間趙匡胤時期的木結構窟廊,種類、構建各自延伸著美艷,而后不可方物。龕盒中,連珠子在木柱和闌額(闌額,又稱額枋,指柱上用于聯系、承重的水平構件)上生長,顯眼的青綠兩色的“碾玉裝”在料子上交錯、盤旋,盛開的雜色花卉則疊加在紅底的栱子身體上靜靜呼吸。而廊的外檐以朱紅襯底,一副五彩裝鑾的樣子,似乎是從《營造法式》一書中走出來的解綠結華裝的做法。同樣在宋代被修葺的晉祠圣母殿,大略是一種異曲同工,彼此皆由木頭出發而到了彩繪處有了交集。置身晉祠,高大的立柱上粉刷著大紅的底蘊,上面也有雜色的連珠,但闌額選用了紅、白襯底,,明顯同源于《營造法式》,只是類別定格在規定的五色遍裝和雜間裝上。這個時候的彩繪發展很快,大概美到了統治者也不能忽視,自宋以后,建筑彩繪就成了宮殿不可或缺的衣裳。

到了明代,雖是一個隔絕了營造方面官書的王朝,但在類似等級法典的律令上又這樣寫道:親王府第、王城正門前后殿及四門城樓,飾以青綠點金,廊房飾以青黑,四門正門涂以紅漆;官員營造房屋,不許歇山、轉角、重檐、重栱及繪藻井等。此時的彩繪已臻大成,但顯然淪為了帝王權力下被擺弄的棋子。至于民間的著作,也只是一些少被提及的片段,以及語焉不詳的暈色、間色和琢色等做法。

封建穹頂下最后的清朝,在繼承明飾彩繪的基礎上,竟打破了花瓶的脖頸。根據《清式工程做法規則》一書記載,清時的彩繪式樣總共有70余種,其中,蘇式彩繪與和璽彩繪是清代新發展起來的兩種做法。在這個封建桎梏綁縛著藝術的最后歲月,建筑彩繪的應用范圍自然不會受到等級制度的寬宥,反而因為自身的麗質難棄,使得設色基調成為制度化、標準化、程式化的霧霾里喘息的線條。

《工部工中程做法注釋》上說:蘇式彩繪做法,名目雖繁,初制唯以五彩變幻運用自然,除金琢墨蘇繪一種線路花紋飾金,其余類以淡雅樸素見長。不若后來名目之繁華,大量使用金飾。