我與《湖南包裝》及設計的不解之緣

劉蔚起(口述)

我與《湖南包裝》及設計的不解之緣

劉蔚起(口述)

我與設計

我是學美術的,從事過廣告美術、舞臺美術、展覽設計、印刷美術設計,1972年定位于包裝設計。1973年我設計的獲得“白沙液”酒包裝成功,受到好評。1978年我參加了全國十三省市輕工包裝裝潢交流會并在會上作學術報告;1979年4月被借調中央工業美術學院為裝潢系學生授課,并與研究生共同探討酒包裝問題。通過赴各省市調研后,發現酒包裝問題很大,于是在長沙市一輕研究所自選了“酒包裝裝潢研究課題”,在輕工部食品局的支持下,歷時七年,撰寫了幾本“酒包裝裝潢資料”,設計了近百套酒標、酒盒。1980年經市省科委審核申報,獲得湖南省人民政府重大科技成果獎。

當時正逢省里也開始重視包裝,1981年我被調往即將組建的省包裝裝潢公司。該公司是二輕廳的二級單位,下設六個科室,當時有裝潢設計室、包裝科技研究室、情報資料室三個科室。我反復思考,最后選定了情報資料室。

中國包協成立之后,1981年1月全國裝潢設計委員會成立,我為第一屆委員,并被聘為了全國輕工包裝裝潢評比委員會成員,還參加了美國著名藝術設計家蘭多先生在杭州舉行的座談會,他介紹了他幾十年的設計經驗與作品,并對國內的設計作品進行點評。在當時能參加這種學術活動都是比較難得的。

對裝潢設計我是有感情的,雖我沒有參加湖南的裝潢設計委員會,但我仍被列入了“湖南包裝設計家”畫冊中,我編《湖南包裝》后也未停止設計,季刊的期刊封面、廣告設計,題頭尾花大部分都是我自己設計的。

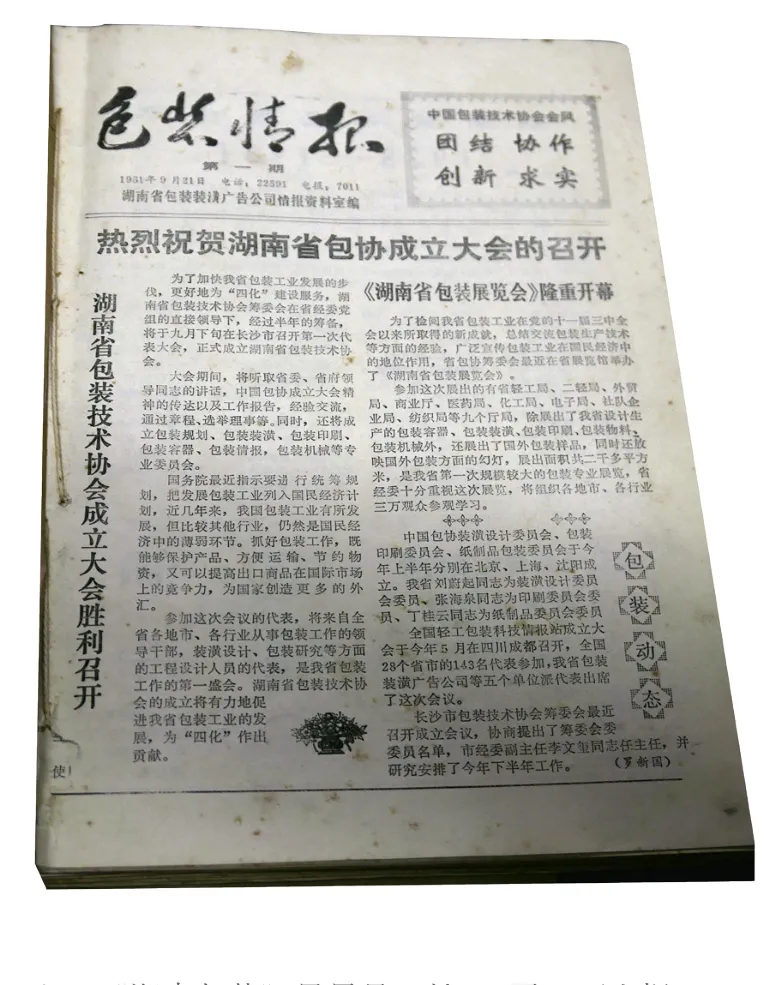

上:《湖南包裝》最早是一份16開四面小報。

下:1984年小報改名“湖南包裝”。

《湖南包裝》創辦過程

《湖南包裝》最早是一份16開四面小報。1981年9 月-1983年7月(總1-27)為“包裝情報”小報,1984年1月-1985年19月(總28-49)為“湖南包裝”(均為一月一期)的小報。

1986年取得正式刊號,改為16開季刊,主編到1997

年4期(總98期),從1998年1期(總99期)馮榮魏任社長,李崇東任主編,我任顧問辦到1999年一期,(總103期),共17年。

一、湖南包協成立,“包裝情報”創刊

中國包裝技術協會于1980年12月在重慶成立后,接著各省市區的包協像雨后春筍先后成立,湖南省包裝技術協會是全國最先三個成立包協的省份之一,于1981年9月29日成立,下設包裝規劃、包裝裝潢、包裝印刷、包裝機械、包裝情報、包裝容器七個專業委員會。為了溝通信息,加速我省包裝工業的發展,更好的為“四化”服務,決定出版一份小報,具體由湖南省包裝裝潢廣告公司情報資料室承擔,我就但起了這個任務,最開始主要報導協會成立,公布理事會組成員名單,歷年獲獎包裝名單,除了作全省包裝動態報導外,也登了一部分學術論文,1983年還作了一整期的“湘桂交流”的論文專集,發表了兩省二十多篇論文。發行方法全部為贈閱,一是各廳局的上級主管部門;二是與全國包裝單位、大型院校交流;三是通訊員和作者。印刷由長沙晚報印刷廠印刷。

二、省包裝總公司成立,小報改名《湖南包裝》

根據湖南省人民政府決定,分流廳局,成立湖南省包裝總公司(正廳級),原包裝廣告公司撤銷,成建制劃給總公司。情報資料室劃歸生產科技處。決定小報更名為《湖南包裝》,由湖南省包協、湖南包裝總公司聯合主辦,請著名書法家劉秉乾先生親筆書寫了刊名:湖南包裝。

1985年,省包裝總公司結構調整,將生產科技處分解為生產指揮部和科技情報部兩個處室,同年《中國包裝報》在湖南設立記者站,任命我為站長,至此《湖南包裝》、《中國包裝報》湖南記者站、科技情報部幾塊牌子合署辦公,負責包裝科技情報信息工作。

三、小報改季刊,取得正式刊號

1985年9月接到有關通知,各廳局各行業不能擅自出版小報,要辦就要辦正式期刊手續,因此小報在10月份停刊,正好小報辦到50期。1985年底申請期刊登記手續成功,1986年正式改為16開季刊,期刊登記號為142號,后期刊重新登證為(HA)第1032號,后又為CN43-1098,成為湖南科技期刊群正式一員。

湖南包裝小報第一期第一個廣告 :長沙油墨廠,30元。

1986年取得正式刊號,改為16開季刊,為了節約成本,四期封面一次性印完。

1983年的“湘桂交流”的論文專集,發表了兩省二十多篇論文。

辦刊的苦與樂

萬事開頭難。最難的是辦刊號解決雜志名正言順的問題,費了千辛萬苦。當時各廳局、各行業協會、大型院校都要爭取刊號,“包裝”是個新行業,還是個小弟弟,要辦的單位太多,其他都在爭取,頭兩次都沒有通過。后經過反復

做工作,我們帶著中央首長對包裝的指示、國務院關于包裝工業的發展綱要,以及省政府組建省包裝總公司的文件,找到了當時的省委書記劉正同志匯報后,省委宣傳部才給省新聞出版局下達了通知。我們按批示辦到了“湖南省期刊登記證142號”,并按規定辦了廣告經營許可證117號。主管部門任命我為主編,我們還設計了刊徽標志,這樣《湖南包裝》這份小報才名正言順變成了國家認可的正式期刊出版物。

二是人員的問題。我和《湖南包裝》結緣18年,和我一起辦雜志的責任編輯先后有李愛玲、劉建新、宋琳、李麗娟;美術編輯有吳福生、周明、徐震宇;編輯兼編務有張繼青、周暢。八十年代初,包裝行業作為新興行業蓬勃興起,省包裝總公司作為省里幾大公司之一,非常紅火,想進包裝公司的人很多,良莠不齊,但我堅持進人和用人原則,考核水平,這樣才逐步完善和增強了編輯隊伍,保證了雜志的編輯出版和發展。

三是經費問題。辦刊沒有撥款,由我們自己解決。當時剛成立的科技情報部定編七人,四人辦《湖南包裝》,一人管圖書檔案,二人管科技,我除了要解決七人的工資福利,還要上繳總公司費用,我們想盡辦法,靠編省經委《湖南優質產品》廣告年冊來補給雜志,后來拿到刊號有廣告經營權后,才靠四處拉廣告來“以刊養刊”。

辦刊十多年,五味俱全,有苦有樂。上級給予了很大的支持,工作得到了肯定,國家經委副主任、中國包協會長邱純甫專程走訪了雜志社,并多次給雜志題詞;中國包協情報委員會定我們為副主任單位。雜志在印刷上一直注重質量,期刊兩次評為裝幀印刷獎,當時長沙晚報印刷廠、國防科大印刷廠、湖南彩印廠、長沙美術印刷廠等單位都給予了《湖南包裝》極大的支持和關照;辦刊還得到全體通訊員和廣告單位的鼎力支持,才使得刊物健康發展。由于我對包裝情報的貢獻,1984年被評為了全省優秀包裝工作者,1987年被評為全國優秀包裝工作者,1990年再度被評為全國優秀包裝工作者。這是對我的肯定,雖然不乏創業的苦澀,但我因此樂在其中。

雜志對當時湖南設計活動及包裝動態的報道。

辦刊沒有撥款,靠編省經委《湖南優質產品》廣告年冊來補充。

祝福與希冀

如今刊物由16開改為大16開,篇幅增大、廣告量增大、發行量增大,而且還被中國知網全文收錄,可以被全世界的同行瀏覽獲取,影響力也更增大。隨著時代的發展,包裝不再是產品包裝到流通包裝,也不是工業和商業上的事,而是涉及到人物的包裝、企業的包裝、團體的包裝、社會的包裝乃至國家的包裝。涵義上也從物質包裝發展到非物質包裝、意識形態包裝的“大包裝”了。我相信,雜志將會有更新的面孔和更新的內容服務于“中國夢”的需要。