小麥新品種對條銹病和赤霉病田間抗性評價分析

蔡高磊,肖能武,葉青松,張 凡,彭 敏,胡學明,彭宣和,郭承尚

(1.湖北省十堰市農業科學院,湖北十堰442000;2.主要糧食作物產業化湖北省協同創新中心,湖北荊州434023)

由條形柄銹菌(Puccinia striiformis)和禾谷鐮刀菌(Fusarium graminearum)侵染小麥引起的條銹病和赤霉病是我國乃至世界小麥生產上最重要的流行病害。條銹病有著發生面積廣、速度快、危害重的特點,由于生理小種變異和氣候異常等眾多因素[1],已影響了包括西北、川西北、華北、華中、云貴和新疆等眾多地區。赤霉病屬于典型氣候型病害,以前長江中下游地區的冬麥區屬于赤霉病肆虐嚴重的多發區和重發區[2-4],隨著全球氣候變暖,赤霉病發病正在往西北麥區、西南麥區和黃淮麥區擴展,影響了華中華北大部分地區,且有連年加重趨勢。選引和應用推廣抗病品種在農業生產上防治病害是最經濟有效的方法,符合農作物“雙減”高效、綠色、低碳的可持續發展。筆者對2013~2014年參加湖北省小麥區試的12個品種進行了條銹病和赤霉病的田間發病情況調查和抗性鑒定分析,以期為湖北麥區的小麥品種選引和合理布局提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料 12個小麥新品種名稱及供種單位見表1。

1.2 方法

1.2.1 試驗設計。試驗地位于湖北省十堰市六里坪鎮岳家川村,肥力均勻,地勢平坦,四周無蔭蔽。采用隨機區組排列,3次重復,共36個小區,小區面積為13.33 m2,小區寬度為2.4~3.3 m。試驗四周設保護行,每個參試種剩余的種子種植在鄰近的保護區。

1.2.2 田間管理。播種時間為2013年10月20日,播種方式為條播,底肥用金正大硝基肥(小麥專用)N∶P2O5∶K2O=24∶13∶5,按施用量為750 kg/hm2撒播田中。試驗同一項田間管理措施必須在同一天完成,特殊情況至少同一重復必須在同一天完成。試驗田治蟲不治病,其他田間管理措施與當地大田生產相同。

表1 小麥新品種名稱及供種單位

1.2.3 病情調查和抗性評價。2014年4月中下旬和2014年5月上中旬分別對小麥成株期條銹病和赤霉病進行調查。條銹病采用5點取樣法,每點調查30株,150張葉片,記錄反應型,計算病情指數。赤霉病調查30個發病穗頭,記錄嚴重度級別值,計算平均嚴重度(D)。

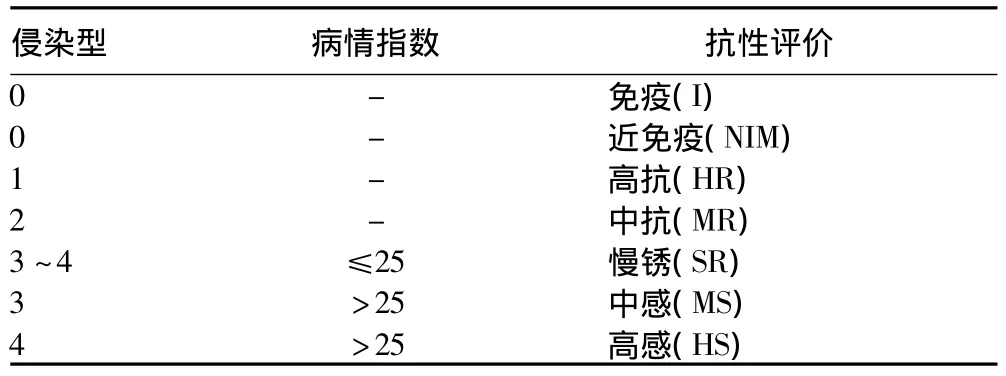

條銹病和赤霉病抗性評價標準按照我國農業行業標準NY/T 1443.4-2007。小麥條銹病抗性劃分標準見表2。小麥赤霉病抗性劃分標準:D=0,免疫(I);0<D<2.0,抗病(R);2.0≤D <3.0,中抗(MR);3.0≤D <3.5,中感(MS);D≥3.5,感病(S)。

表2 小麥條銹病抗性劃分標準

病情指數=100×∑(各級病葉數×各級代表值)/(調查總葉數×最高級代表值)

平均嚴重度=∑(各級病穗數×相應級別)/總穗數

2 結果與分析

2.1 抗條銹病鑒定結果 由表3可知,12個小麥新品種中有7份材料反應型達到4級,病情指數在25以上,最高達到48.6,屬于高感品種,占參試品種的58.33%。其余5份材料反應型為2級或3級,病情指數為1.3~21.2,屬于中抗或慢銹品種,占參試品種的41.67%。由此可見,12個小麥新品種中有50%以上抗條銹病減弱或逐漸喪失,只有“秋樂1302”具有較強抗性。

表3 條銹病抗性鑒定結果

2.2 抗赤霉病鑒定結果 由圖1可知,12個參試新品種中僅有“洛麥23”、“鄭麥9023”和“西農979”顯示為中感品種,平均嚴重度<3.5,占參試品種的25.00%,其余9份材料均為感病品種,平均嚴重度≥3.5,占參試品種的75.00%。12個參試品種中無較好的抗性品種。

3 結論與討論

在田間自然誘發條件下系統調查了12個參試小麥新品種的條銹病和赤霉病發病情況并進行了抗性分析。結果表明,條銹病田間抗性評價中,“蘭考198”、“豫農416”、“洛麥23”、“漯麥18”、“西農979”和“中鑒 49”的病情指數分別達到38.8、48.6、44.6、32.3、43.6 和 35.2,12 份新材料中有50%的品種病情指數超過30.0,僅有“秋樂1302”屬于明顯中抗;而赤霉病田間抗性評價中,參試新品種全部屬于中感或感病品種,未發現有較好的抗性品種。

小麥條銹病是植物真菌病害中少有的活體寄生病原物之一,表達病原物群體結構及生理小種的變異,使得寄主抗病基因定向選擇失效,是品種抗性喪失的重要原因[5]。目前,國內許多利用野生小麥或小麥近緣種來研究發掘有潛力的抗條銹病基因以獲得新的抗性材料,豐富小麥遺傳材料,提高抗條銹病能力[6-8]。小麥赤霉病的抗性表達受環境影響很大,同樣需要輪回選擇、雜交、突變體等多種途徑進一步篩選抗源材料,提高小麥品種抗性[9-11]。

十堰市位于湖北省西北部,地處秦巴山區腹地,漢江中上游,是華中、西南、西北三大經濟板塊的結合部,是甘陜和川貴越夏菌源向冀魯豫小麥主產區傳播的通道,使得該市成為小麥條銹病的多發區、重災區和病源繁殖與擴散區,也是近些年來條銹病在該市中度偏重發生的主要原因。另外,2014年4月中旬以來的連續降雨天氣導致小麥在抽穗揚花期受到一定的影響,致使參試品種赤霉病發病較重。該研究中,12個參試小麥新品種的病害調查和抗性分析為適宜湖北麥區的小麥品種選引和布局提供了依據,小麥新品種的選引還需要品種測試和多年調查結果來綜合評價。

[1]李振岐,曾士邁.中國小麥銹病[M].北京:中國農業出版社,2002:41-50.

[2]姚金保,陸維忠.中國小麥抗赤霉病育種研究進展[J].江蘇農業學報,2000,16(4):242 -248.

[3]姚國才,姚金保,楊學明,等.高產優質抗赤霉病小麥寧麥12的選育與利用[J].江蘇農業科學,2006(6):102 -103.

[4]陸維忠,姚全保.中國小麥抗赤霉病育種的成就、問題與對策——21世紀小麥遺傳育種展望[M].北京:中國農業出版社,2001:104-117.

[5]楊作民,唐伯讓,沈克全,等.小麥抗病育種的戰略問題——小麥對銹病、白粉病第二線抗源的建立和應用[J].作物學報,1994,20(4):385-394.

[6]李振岐,康振生.我國小麥抗條銹病育種研究進展[C]//中國農學會.21世紀小麥遺傳育種展望:小麥遺傳育種國際學術討論會論文集.北京:中國農業出版社,2001:23-36.

[7]BENNET F G A.Resitance to powder mildew in wheat:A review of its use in agrichure and breeding programes[J].Plant Pathology,1984,33:279 -300.

[8] JAUHAR P P,CHIBBAR R N.Chromosome-mediated and direct gene transfers in wheat[J].Genome,1999,42(4):570 -583.

[9]徐建容.小麥近緣屬種對赤霉病的抗性評價[J].四川農業大學學報,1998,16(3):322 -327.

[10]劉景松.小麥赤霉病研究進展[J].中國農村小康科技,2008(11):54-56.

[11]張旭,任麗娟,周淼平,等.三個小麥赤霉病抗源的抗性QTL定位[J].麥類作物學報,2006,26(3):28 -33.