不同種植方式和密度對玉米產量及光合特性的影響

張敬宇,付 健,楊克軍,王玉鳳,王智慧,魏金鵬

(黑龍江八一農墾大學農學院/寒地作物種質改良與栽培重點實驗室,黑龍江大慶163319)

黑龍江省地處我國玉米帶最北部,是我國最大的玉米產區,黑龍江省常規栽培密度為4.5萬~6.0萬株/hm2。通過提高栽培密度,可促進產量提升。大量研究結果表明單位面積玉米增產,應歸因于種植密度的適當提高,而不是單株產量增加[1]。因此在一定的生產條件基礎上,適當增加種植密度是獲取玉米高產的一條重要途徑。但隨種植密度增加,群體內光截獲率加大,植株間相互遮陰,通風透光不良,中下層葉片光照條件下降,甚至達不到光補償點,致使群體光合能力減弱[2-4]。在高密度條件下,如何增加群體光能利用率,改善通風透光條件成為當前玉米栽培的關鍵[5]。

光合作用是作物產量形成的主要機制[6],群體光合作用也不再是單葉光合的累加,它較單葉光合更為復雜,與干物質生產更為密切。研究表明合理的種植方式可以改善冠層內的光照、溫度、濕度和CO2等微環境,對于建造良好的群體冠層結構具有重要意義[7-9]。在單葉光合能力相同的情況下,葉面積大小和空間配置合理更能有效利用太陽輻射能,形成較多的同化產物[10-12]。可見如何改善群體與個體的關系,建立良好的群體結構以提高光能利用率是玉米高產栽培技術的首要問題。該試驗選用黑龍江寒地應用廣泛的壟上雙行、傳統小壟以及壟上三行(壟上三行在黑龍江地區的應用并不廣泛,故關于壟上三行種植方式對玉米光合特性及產量影響的理論依據很少)的種植方式和種植密度對不同耐密型玉米品種光合特性和產量的影響進行研究,以期探明黑龍江寒地地區超高產春玉米最適的行距配置及種植密度,為黑龍江寒地地區建立高產、超高產的合理群體結構提供理論和實踐依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地土壤條件 試驗田地力均勻,耕作層有機質含量21.60 g/kg,全氮 160.65 mg/kg,速效磷 9.74 mg/kg,速效鉀35.6 mg/kg,pH 7.74。

1.2 試驗設計 該試驗在黑龍江八一農墾大學農學院試驗基地進行,以2個不同株型玉米品種興墾3(代號為X)、豐禾1(代號為F)為試材,采用裂區設計,栽培方式為主區,分設①壟上三行種植(R1):壟距為140 cm,壟上植株行距為40 cm,采用“Z”字型播種,兩壟間邊行距為60 cm;②壟上雙行種植(R2):壟距為110 cm,壟上植株行距為50 cm,兩壟間植株行距為60 cm;③傳統小壟(R3):壟距為65 cm。密度為副區,設 4 個種植密度,分別為 4.5萬株/hm2(M1)、6.0 萬株/hm2(M2)、7.5 萬株/hm2(M3)、9.0 萬株/hm2(M4)。底肥施尿素 247.50 kg/hm2,磷酸二銨 247.50 kg/hm2,硫酸鉀74.25 kg/hm2,于拔節期追施尿素250 kg/hm2,其他管理同當地大田生產。于拔節期、大喇叭口期、抽雄期、灌漿期、乳熟期(吐絲后20 d)和完熟期分別測定光合速率、葉面積指數、葉綠素含量和干物質積累量。

1.3 測定指標及方法

1.3.1 產量。對不同種植方式和密度下玉米產量進行測定。

1.3.2 葉面積指數(LAI)。采用英國Delta公司生產的Sunscan冠層分析系統測定。

1.3.3 光合速率(Pn)。用美國產Li-6400XT OPEN6.1光合測定系統進行測定,每片葉讀3次數,取平均值。

1.3.4 葉綠素含量。參照張憲政方法[13]。

1.3.5 干物質積累量。105℃殺青30 min,后在80℃下烘至恒重稱量,重復3次。

1.4 統計分析 采用Excel和SPSS21.0軟件進行統計分析及差異顯著性分析。

2 結果與分析

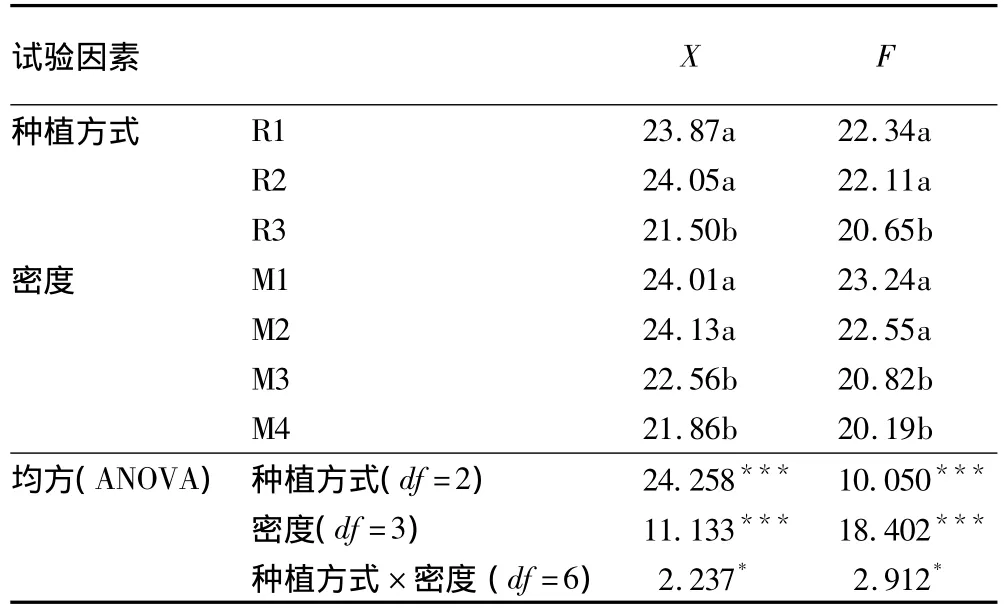

2.1 產量 不同種植方式對興墾3產量的影響達到極顯著水平(P<0.001,表1),對豐禾1產量的影響達到顯著水平(P<0.05)。不同種植方式間,R2種植方式產量顯著高于其他種植方式。2個不同株型品種在不同種植密度間的產量均達到極顯著水平(P<0.001,表1)。興墾3在M2密度下產量顯著高于其他種植密度,豐禾1在M1和M2密度下產量顯著高于M3和M4。豐禾1在M1密度條件下,產量明顯好于興墾3。

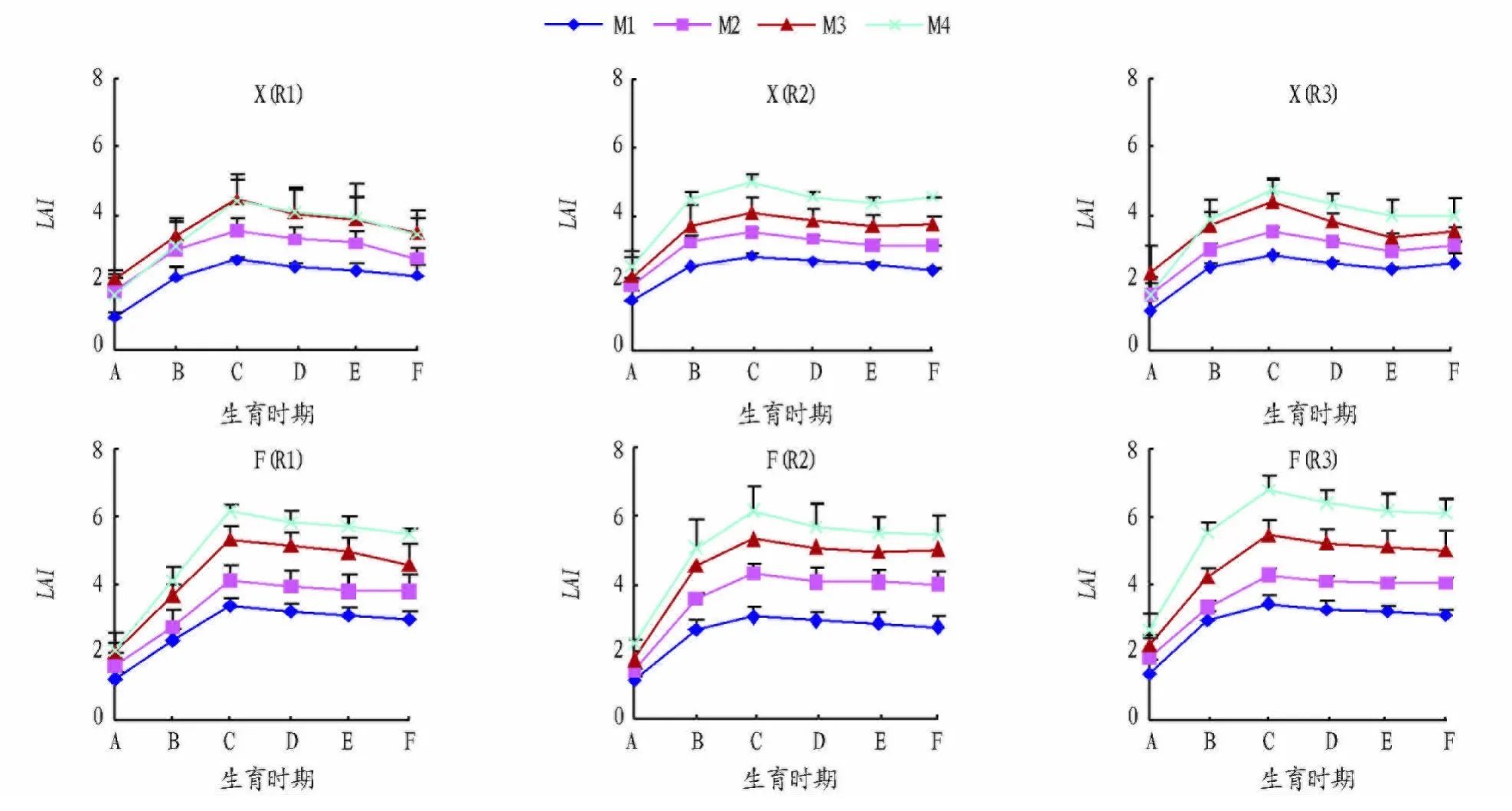

2.2 葉面積指數 不同種植密度間對2種玉米品種的LAI均達到極顯著水平(P<0.001),而不同種植方式對興墾3和豐禾1拔節期—抽雄期LAI的影響達顯著水平。由圖1可見,2個品種不同密度群體LAI總體變化基本一致,在生育期內LAI均呈單峰曲線變化,均在抽雄期達到最大值,且各生育時期LAI都隨密度的增加而升高。興墾3在壟上雙行種植方式下9.0萬株/hm2種植密度LAI最高,在R2種植方式下,興墾3的 LAI高出其他2種種植方式22.7%(R1)和11.9%(R3);豐禾1在R3種植方式下9.0萬株/hm2種植密度LAI最高,分別高出其他2種種植方式11.8%(R1)和14.5%(R2)。2個品種在整個生育期內M4種植密度下LAI顯著高于其他3種種植密度。R2種植方式下興墾3在整個生育期內的LAI均顯著高于其他種植方式,而豐禾1在R3種植方式下LAI顯著高于其他種植方式。葉面積指數增大有利于光合作用積累干物質,從而影響子粒產量。

表1 種植方式和密度對玉米產量的影響 kg/hm2

圖1 種植方式和密度對玉米葉面積指數的影響

2.3 光合速率 不同種植方式和種植密度對2個玉米品種光合速率的影響均達到極顯著水平(P<0.001,表2)。其中,興墾3和豐禾1光合速率在R1和R2種植方式下顯著高于R3。不同種植密度間,興墾3和豐禾1光合速率在M1和M2種植密度下顯著高于M3和M4,說明興墾3和豐禾1在低密度下能更好地進行光合作用,增加干物質積累,這與2個品種產量的增加相一致。種植方式和種植密度互作對2個品種的影響均呈顯著差異(P<0.05,表2)。2個品種光合速率隨著密度的增加均呈下降趨勢。興墾3和豐禾1的光合速率均在7.5萬株/hm2時明顯下降,R2種植方式下,其產量在6.0萬株/hm2時下降;豐禾1均在6.0萬株/hm2時開始明顯下降。R2種植方式下,玉米灌漿期能更好地延長葉片光合功能期,維持較高光合速率,從而進行光合作用積累干物質,達到提高產量的目的。

表2 種植方式和密度對玉米光合速率的影響 μmol/(m2·s)

2.4 葉綠素含量 由圖2可知,隨著生育期逐漸增加,葉綠素含量均在灌漿期到達最大。隨密度增加,興墾3、豐禾1葉綠素含量均有先增加后減少的趨勢。在灌漿期各密度下興墾3 葉綠素平均含量為 5.30(M1)、4.96(M2)、5.41(M3)和5.03(M4)mg/g,完熟期葉綠素平均含量為 1.44(M1)、1.36(M2)、1.47(M3)和1.44(M4)mg/g,完熟期相較灌漿期各密度下葉綠素含量分別下降了72.83%(M1)、72.58%(M2)、72.83%(M3)和71.37%(M4);豐禾1在灌漿期各密度下葉綠素平均含量為 4.91(M1)、4.90(M2)、4.85(M3)和 4.97(M4)mg/g,完熟期葉綠素平均含量為 1.55(M1)、1.41(M2)、1.65(M3)和1.55(M4)mg/g,完熟期相較灌漿期各密度下葉綠素含量分別下降了68.43%(M1)、71.22%(M2)、65.98%(M3)和68.81%(M4)。隨著密度增加,2種株型品種生育后期可進行光合作用的綠色葉片由于株間通風透光不良而呈加速下降趨勢,導致光合作用降低,而無法合成更多有機物供給植株干物質積累,興墾3和豐禾1在M1和M2低密度下的葉綠素含量下降速率較高,其他各生育期葉綠素含量無顯著差異。興墾3、豐禾1在R2種植方式下,灌漿期葉綠素含量比 R1高出4.6%、19.5%,比 R3高出1.5%、7.9%,表明R2種植方式在生育后期維持較高葉綠素含量,使植株功能葉片光合作用延長效果好于R1和R3種植方式。

圖2 種植方式和密度對玉米植株葉綠素含量的影響

2.5 干物質積累量 不同種植方式和種植密度對2個品種的地上部干物質積累總量的差異均達到極顯著水平(P<0.001,表3)。不同種植方式下,總干物質量和花后干物質量均表現為R2顯著高于R1和R3。其中興墾3品種在R3種植方式干物質總量最低,豐禾1為R1最低。興墾3在R2種植方式下花后干物質量顯著高于R1和R3,R2種植方式更有利于花后干物質積累。豐禾1花后占總干物質量比例表現為R3與R1顯著差異,與R2差異不顯著。興墾3和豐禾1總干物質量在M2和M1種植密度下顯著高于其他種植密度。種植密度對于不同株型品種的干物質積累量影響顯著,從而影響產量的提高。種植方式和種植密度間互作效應對干物質總量和花后干物質積累均表現顯著差異。

表3 種植密度和方式對玉米干物質積累的影響

3 討論

種植密度對群體光合作用效率和干物質積累的影響要大于其他栽培方式[14],適當增加種植密度是玉米獲得高產的主要途徑之一,而種植方式可以協調高密度條件下群體內的光照、溫度、濕度、養分供給等狀況,提高作物群體光合作用并最終作用于產量[15],但不同種植方式必須與相應的種植密度相結合,才能最終達到增產的目的。而不同株型品種對種植方式和密度的要求均不一樣。有關玉米種植方式和種植密度的研究已有諸多報道[16]。呂麗華等[17]認為,對于不同株型品種,隨著密度的增大,緊湊型玉米表現明顯好于半緊湊型和平展型品種。齊延芳等[18]研究表明不同品種玉米的光合速率隨種植密度的增加而降低;葉面積指數(LAI)則隨種植密度的增加而增加,而緊湊型品種單株干物質積累隨著種植密度升高而增加,但是半緊湊型和平展型品種則在低密度下干物質積累量增大,表明高密度下,2個品種間遮陰嚴重,光照不足,導致光合速率下降,干物質積累減少。吳建明等[19]研究認為密度對葉綠素含量的影響在玉米生育前期差異不顯著,在后期葉綠素含量隨著密度的增加而增加,但達到一定密度后則隨密度的增加而降低。光合作用是產量形成的基礎,玉米產量主要來源于花后葉片的光合同化物,所以增加總干物質積累量和花后干物質積累量,是提高產量的有效途徑[20]。

該研究發現,2個玉米品種在灌漿期的光合速率隨著密度增加而下降,種植密度過大,導致下部葉片早衰,2個株型品種光合速率均開始下降,但是在適宜的種植密度下采用R2種植方式,有利于下部葉片光照條件的改善,延長了其群體葉片功能期。緊湊型品種由于葉片上挺,能將接受的光能合理分配到群體內各葉層,滿足了光合作用對光能的需要。葉綠素含量多少是作物光合能力強弱的決定因素之一,葉綠素含量高,光合能力強,有利于干物質積累,2個品種的葉綠素含量隨密度增加均有先增加后減少的趨勢,這與前人研究結果相一致,R2種植方式下,2個株型品種葉綠素含量均大于其他2種種植方式。2個玉米品種中,興墾3和豐禾1在不同種植密度下總干物質積累量和花后干物質積累量均表現為先迅速上升后緩慢降低,這與陳傳永等[21]研究結果一致。而總干物質積累量和花后干物質積累量的變化趨勢同產量的變化趨勢相一致。

4 結論

該研究結果表明,不同種植方式和密度對2個玉米品種的LAI、光合速率、干物質積累量和產量的影響有極顯著作用,但對葉綠素含量的影響不顯著,這與前人的研究結果相似。不同密度間,興墾3和豐禾1在4.5萬、6.0萬株/hm2種植密度下各項指標好于其他密度,說明半緊湊型和平展型玉米在低種植密度下,植株葉片間的遮蔽減少,改善了玉米田間的通風透光狀況,提高了植株的光合利用率,個體的潛力得到了充分發揮,當密度增加時,群體與個體之間的矛盾加劇,植株間遮陰郁閉,導致光合作用下降,干物質積累降低。不同種植方式下,半緊湊型和平展型玉米在R2種植方式下,均與R1和R3種植方式差異顯著,獲得較高產量。說明2個株型玉米品種在各自適合的密度下,配以R2種植方式能夠構建良好的群體結構,最終提高產量。

[1]TOKATLIDIS I S,KOUTROUBAS S D.A review of maize hybrids’dependence on high plant populations and its implications for crop yield stability[J].Field Crops Research,2004,88(2/3):103 -114.

[2]賈士芳,董樹亭,王空軍,等.弱光脅迫對玉米產量及光合特性的影響[J].應用生態學報,2007,18(11):2456 -2461.

[3]李潮海,趙亞麗,楊國航,等.遮光對不同基因型玉米光合特性的影響[J].應用生態學報,2007,18(6):1259 -1264.

[4]李潮海,趙亞麗,王群,等.遮光對不同基因型玉米葉片衰老和產量的影響[J].玉米科學,2005,13(4):70 -73.

[5]楊吉順,高輝遠,劉鵬,等.種植密度和行距配置對超高產夏玉米群體光合特性的影響[J].作物學報,2010,36(7):1226 -1233.

[6]鄭丕堯.作物生理學導論[M].北京:北京農業大學出版社,1992.

[7]李猛,蔡宗興,萬明長,等.不同種植方式對玉米產量的影響[J].貴州農業科學,1999,27(S1):53,52.

[8]武志海,張治安,陳展宇,等.大壟雙行種植玉米群體冠層結構及光合特性的解析[J].玉米科學,2005,13(4):62 -65.

[9]楊克軍,蕭常亮,李明,等.栽培方式與群體結構對玉米生長發育及產量的影響[J].黑龍江八一農墾大學學報,2005,17(4):9 -12.

[10]郭江,肖凱,郭新宇,等.玉米冠層結構、光分布和光合作用研究綜述[J].玉米科學,2005,13(2):55 -59.

[11]董樹亭,王空軍,胡昌浩.玉米品種更替過程中群體光合特性的演變[J].作物學報,2000,26(2):200 -204.

[12]徐慶章,王慶成,牛玉貞,等.玉米株型與群體光合作用的關系研究[J].作物學報,1995,21(4):492 -496.

[13]張憲政.作物生理研究法[M].北京:農業出版社,1992.

[14]LI M,LI W X.Regulation of fertilizer and density on sink and source traits and yield of maize[J].Sci Agric Sin,2004,37(8):1130 -1137.

[15]王敬亞,齊華,梁熠,等.種植方式對春玉米光合特性、干物質積累及產量的影響[J].玉米科學,2009,17(5):113 -115,120.

[16]呂麗華,王璞,易鎮邪,等.密度對夏玉米品種光合特性和產量性狀的影響[J].玉米科學,2007,15(2):79 -81.

[17]呂麗華,陶洪斌,王璞,等.種植密度對夏玉米碳氮代謝和氮利用率的影響[J].作物學報,2008,34(4):718 -723.

[18]齊延芳,許方佐,周柱華,等.種植密度對玉米魯原單22光合作用的影響[J].核農學報,2004,18(1):14 -17.

[19]吳建明,梁和,陸國盈,等.密度和肥料對高油玉米生理性狀的影響[J].西南農業學報,2005,18(4):392 -396.

[20]LV L H,WANG P,LU L Q.The relationship of source-sink for yield form in summer maize under different canopy structure[J].J Maize Sci,2008,16(4):66-71.

[21]陳傳永.東北春玉米高產群體結構與功能特點及產量性能定量分析[D].北京:中國農業科學院,2010.