摻鉺光纖放大器增益平坦度分析及優化

徐 杰 張 靜

(安徽郵電職業技術學院,安徽 合肥 230031)

0 引言

摻鉺光纖放大器(EDFA)在光纖通信中主要作用是延長通信中繼距離,放置于中繼站上,用來完成雙向傳輸的光信號放大,延伸無電中繼的傳輸距離。EDFA 的工作波長在1530~1565nm 范圍,與光纖的最低損耗窗口一致。波分復用(WDM)技術即指密集波分復用(DWDM),主要是實現1550nm 附近光波的復用,應用的主要光纖放大器即摻鉺光纖放大器。當EDFA 與WDM 技術結合時,可實現超大容量、超長距離傳輸。

在實現一個應用摻鉺光纖放大器的WDM 系統時,主要困難在于,EDFA 增益譜的波長依賴性[1-3]。EDFA 光譜范圍寬,增益譜對波長具有依賴性,在1531nm 處存在一增益峰,在1550nm 為中心的波段增益較平坦,但是在WDM 系統中通過摻鉺光纖放大器的級聯之后,信道間的信噪比差異會不斷增大。

1 優化分析

針對EDFA 的波長依賴性,目前,已經提出了一些用來糾正這種增益非均勻性的方法,例如使用內部或外部的過濾器,或熱降低均勻線展寬的放大器。但是,這些方法都需要額外的部件,實現起來較復雜。在文獻[4]中提出了一個比較有效的方法,此方法指出,在WDM 系統中要滿足給定的輸入功率和期望的輸出功率,可以通過控制光纖的長度和泵浦功率的方法來優化摻鉺光纖放大器來實現。我們這里針對這一方法進行分析。

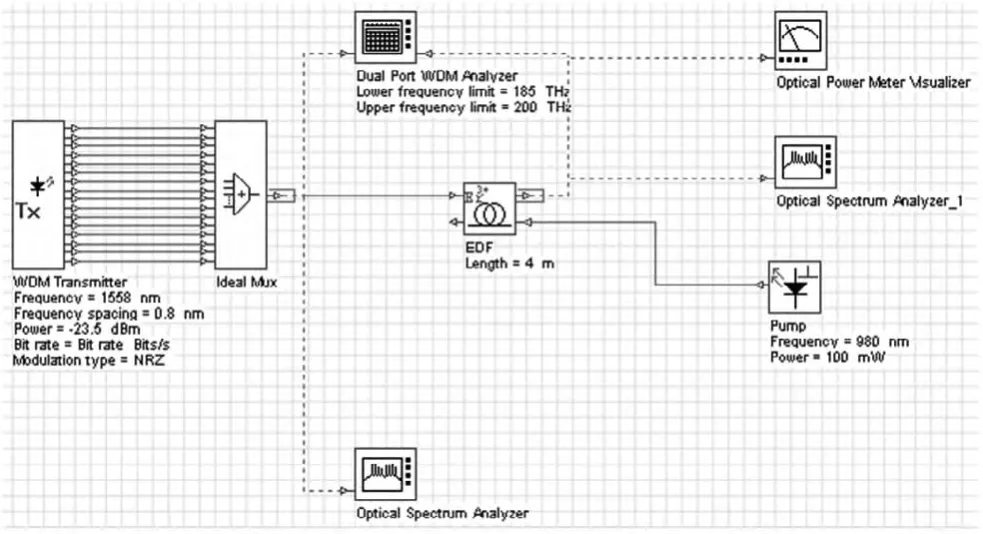

可以通過一個例子看到如何通過控制光纖的長度和泵浦功率來使摻鉺光纖放大器的增益平坦。使用OptiSystem 布局如圖1。

圖1 使用EDFA 的WDM 系統布局圖

在一些文章中對于以上幾種優化方式的選擇有一個比較。然而,值得注意的是,在我們的仿真中對于光纖參數的設置可能與[4]中不同,因為[4]中沒有給出具體的數值。摻鉺光纖放大器的輸入端是16 個復用信號在12nm 的波長范圍內(1546-1558nm)的均衡波長,波長間隔為0.8nm。每個信道的功率是-26dBm。我們使用默認的光纖參數。所需的增益為23dB。我們希望得到超過8.5dBm 的輸出功率和小于0.5分貝的增益平坦度(定義為Gmax/Gmin)。

條件下的增益均衡。用雙端口WDM 分析儀來測量增益平坦度,光功率計測量輸出功率。初始參數值如下:泵浦功率為100mW;光纖長度為4m;泵浦功率的值選擇介于0 和160 毫瓦之間,光纖長度在1到40 米之間。

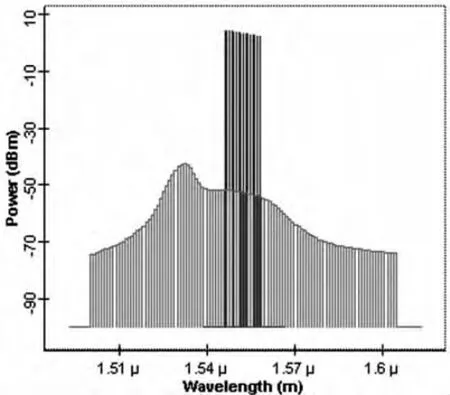

圖2 未優化的EDFA 輸出信號和噪聲頻譜

圖2 顯示了一個泵浦功率和光纖長度分別為100mW 和4m 的綜合最優放大器的輸出信號和噪聲的頻譜。由圖2 可知,在這種條件下,即使平均增益約為30 dB,但是增益平坦度為2.24 dB 左右,遠遠高于期望值0.5dB。

可使用半解析法對泵浦功率和光纖長度進行優化,以達到預期的目標。最后,發現最佳泵浦功率和光纖長度分別是24.13mW 和約5.22米。

使用這個數值得到的輸出信號和噪聲的頻譜如圖3 所示。結果顯示,有23 dB 的信號增益和0.29 dB 的增益平坦度。輸出信號功率為8毫瓦。可見能很好的滿足系統對輸出功率和增益平坦度的要求:超過8.5dBm 的輸出功率和小于0.5 分貝的增益平坦度。

圖3 優化后EDFA 的輸出信號和噪聲頻譜

3 結論

本文呈現了一個簡單的EDFA 的增益平坦性優化分析方法,主要涉及摻鉺光纖放大器的各個性能參數。考慮了EDFA 的泵浦功率,泵浦波長,光纖長度等等。光纖長度和泵浦功率是增益平坦性實現的兩個重要參數。我們可以看出通過調整光纖的長度和泵浦功率來使EDFA 達到增益平坦,從而滿足系統的要求。

[1]M.Tachibana,et al.,“Erbium-Doped Fiber Amplifier with Flattened Gain Spectrum”,IEEE Photon[I].Tech.Lett.1991,3:(118).

[2]S.F.Su,et al.,“Flattening of Erbium-doped fiber amplifier gain spectrumusing an acousto-optic tunable filter”,Electron[I].Lett.1993,29:(477).

[3]E.L.Goldstein,et al.,“Inhomogeneously broadened fiber amplifier cascade for transparent multiwavelength lightwave networks”,J[J].Light.Tech.1995,13:(782).

[4]M.A.Ali,et al.,“Performance of erbium-doped fiber amplifier cascades in WDM multiple access lightwave networks”,IEEE Photon[J].Tech.Lett.1994,6:(1142).