扎賚特旗育林五隊鉛鋅多金屬礦成礦地質特征及礦床成因

李世杰 李金穎 宗樂斌

內蒙古自治區第七地質礦產勘查開發院 呼和浩特 010020

扎賚特旗育林五隊鉛鋅多金屬礦成礦地質特征及礦床成因

李世杰 李金穎 宗樂斌

內蒙古自治區第七地質礦產勘查開發院 呼和浩特 010020

自中生代以來,特別是燕山期,本區成為歐亞板塊濱太平洋大陸邊緣的一部分,從而卷入太平洋西岸古陸邊緣活動帶,形成大興安嶺火山活動帶,并發生了強烈的斷裂、斷塊活動,控制了本區燕山期火山—侵入巖漿活動以及礦化活動,并伴隨廣泛的銅、鉛、鋅、銀、錫等多金屬成礦作用,從而形成了本區域重要的礦產資源。構造活動與巖漿活動緊密相關,大規模巖漿活動造成地殼強烈運動形成褶皺或大規模斷裂帶。構造巖漿活動對成礦又有很大影響,是礦床形成(尤其是熱液礦床)的重要條件。區內北東向構造和北西向構造的交匯部位為成礦有利地帶。育林五隊的鉛鋅多金屬礦點產在北東和北西向構造的交匯處,多個礦點呈北東向排列。該區具有明顯的化探異常,有進一步工作的價值。

扎賚特旗;育林五隊;礦床成因

1.區域成礦地質背景

礦區位于大興安嶺南坡成礦帶,區內出露最老地層時代為古生代,早石炭世—中二疊世構成一個發育完整的構造沉積旋回。該時期海底火山活動強烈,首先表現為酸性火山碎屑巖噴發活動,在短暫間歇期接受淺海相碎屑巖沉積;而后,火山再度強烈噴溢,形成中性火山碎屑巖建造。

其后經歷了大規模的晚侏羅世火山活動,火山巖大量發育,火山巖巖石類型比較復雜,上石炭統—下二疊統依次出現寶力高廟組、上侏羅統滿克頭鄂博組、瑪尼吐組、白音高老組火山巖底層。同時伴隨有大規模的巖漿侵入。侵入巖分布面積甚至占基巖面積的30%以上,且多受斷裂控制,呈北東向帶狀展布。

區域斷裂構造比較發育,斷層發育在不同時代的地層中,尤以北東向和北西向構造最為發育。本區的北東向構造是含礦巖漿上侵、運移的主要通道,其次一級北向西斷裂則構成了礦體及礦脈容礦的最佳場所。

2.礦區地質特征

(1)地層

預查區出露地層主要為古生界石炭系上統—二疊系下統寶力高廟組二段(C2P1bl2)、寶力高廟組三段(C2P1bl3)、瑪尼吐組一段(J3mn1)及新生界第四系(Qhpal)。

寶力高廟組二段(C2P1bl2)主要出露在預查區南部、東南部。被中二疊世黑云母花崗巖侵入,與寶力高廟組三段(C2P1bl3)大部分呈整合接觸,局部呈斷層接觸。本段地層具如下基本特點:為一套巨厚的細屑正常沉積物組合,主要由粉砂巖夾含礫粗粒硬砂質石英砂巖、中細粒長石質硬砂巖、細砂巖、流紋斑巖質凝灰熔巖、英安玢巖質凝灰熔巖、層凝灰巖等組成,總厚達1,533m。巖石普遍受低級區域變質作用,使細粒碎屑巖變質而為板巖、千枚巖,局部地區受疊加的應力、熱變質作用而出現片巖、千糜巖。火山巖具片理化和蝕變現象。預查區內出露的巖性主要為長石石英砂巖、泥質粉砂巖、絹云母泥質板巖等。

寶力高廟組三段(C2P1bl3)出露在預查區中部、北部,總厚度達2661m。南部與寶力高廟組二段(C2P1bl2)呈整合接觸,在敖包嶺一帶被中二疊世黑云母花崗巖(P2γβ)侵入,在預查區西南被中二疊世花崗閃長巖(P2γδ)侵入,在四方旗三隊一帶被中侏羅世閃長巖(J2δ)侵入,該段地層由于受構造運動和巖漿活動破壞,地層出露殘缺不全。

瑪尼吐組一段(J3mn1)零星出露于預查區的東北部,周圍被第四系覆蓋。該段地層在預查區內主要巖性為英安質晶屑巖屑角礫凝灰巖。本段地層的特點是上部安山質角礫凝灰巖、安山質晶屑巖屑凝灰熔巖夾流紋巖。中部以灰綠色、紫灰色安山巖、安山巖質凝灰熔巖為主夾流紋質碎屑熔巖等。下部片理化安山巖和紫紅色安山質晶屑凝灰巖。底部為中酸性熔巖、凝灰熔巖、碎屑熔巖與細碎屑巖互層。中酸性熔巖以不具或少具斑晶為特點;普遍蝕變現象強烈,局部片理化明顯。

第四系主要分布于山間坡麓地帶或溝谷及溝口一帶,地貌上形成一些扇形臺地。為當地居民的主要耕地。成分由星散堆積的巖塊、礫石以及大量的黑色亞砂土組成,厚度大于9m。

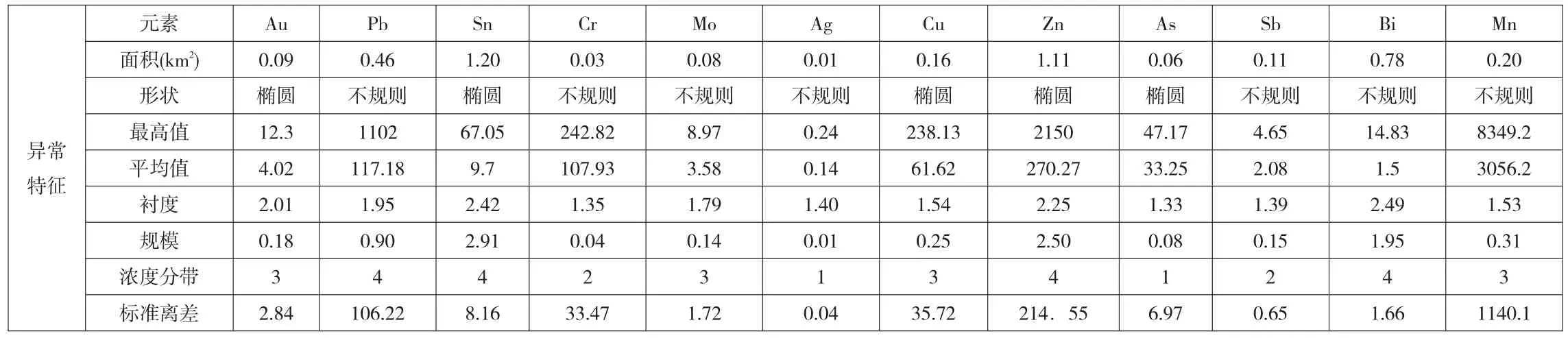

表1 AP5-3號異常特征值表

(2)侵入巖

預查區內出露巖體主要為中二疊世黑云母花崗巖(P2γβ)、花崗閃長巖(P2γδ)及中侏羅世閃長巖(J2δ)。

區內脈巖較為發育,但類型簡單,主要是閃長巖脈。一般地表延伸約20~50m,寬約2~5m,走向北東15~45°,傾角一般在60°左右。

由于受多期巖漿活動的影響和斷裂構造的破壞,地層出露不全,褶皺構造形態保留不完整。從預查區出露的地層產狀判斷,區內未見完整的背斜和向斜,僅在寶力高廟組二段(C2P1bl2)發育單斜,地層總體傾向南東,傾角一般在28°~50°之間。

(3)構造

預查區斷裂構造較為發育,主要分布在寶力高廟組二段(C2P1bl2)地層及寶力高廟組三段(C2P1bl3)地層中,構造線走向有北東向和北西向。

①北東向斷層

編號為F1,該斷層位于預查區中部,斷層走向45°左右,傾向不清,兩側均為同時代的地層,斷層賦存于寶力高廟組二段(C2P1bl2)地層及寶力高廟組三段(C2P1bl3)地層,在二者接觸帶附近巖石較為破碎,形成碎裂巖,破碎帶寬約1m。因地表掩蓋其斷層性質不清。

②北西向斷層

F2斷層為推測斷層,位于預查區中部,呈北西向展布,斷層西南側為寶力高廟組三段(C2P1bl3)地層,斷層東北側寶力高廟組二段(C2P1bl2)地層。二者為斷層接觸,在接觸帶附近地表見巖石破碎,形成構造破碎帶,因地表掩蓋,其斷層產狀不清。

F3斷層為推測斷層,位于F2斷層東北,呈北西向展布,與F2斷層相反,F3斷層西南側為寶力高廟組二段(C2P1bl2)地層,斷層東北側寶力高廟組三段(C2P1bl3)地層。二者在局部呈斷層接觸,因地表掩蓋,其斷層產狀不清。

F4斷層位于預查區中部,呈北西向展布,斷層線呈舒緩波狀延伸,東南端至河谷中被第四系覆蓋,河谷兩側表現為斷層三角面,形成陡峭的山崖。溝谷兩側地層產狀明顯不同,變化較大。有些地段溝谷兩側地層界線不能很好地對應,反映出該斷層具有一定的規模。

3.礦區地球化學異常特征

該區共圈定綜合異常8處,其中AP5-3異常規模大現分別介紹區內8處綜合異常的位置、地質背景、異常特征、異常查證情況。

AP5-3異常特征,見表1。

異常由Au-Ag-Cu-Pb-Zn-Sn-Mo-Bi-As-Sb-Cr-Mn等元素組成,該異常綜合面積2.13km2,規模較大,形態近橢圓形,在異常北部、東部及南部各形成多個次級濃集中心,主成礦元素為Pb、Zn、Sn、Bi、Cu,其他元素為指示元素或伴生元素。其中Pb元素最高值為1102×10-6,濃度分帶為4級;Zn元素最高值為2150×10-6,濃度分帶為4級;Sn元素最高為67.05×10-6,濃度分帶為4級;Bi元素最高值為14.83× 10-6,濃度分帶為4級;Cu元素最高為238.13×10-6,濃度分帶為3級(表1)。

該異常是預查區內規模最大的異常,其中Zn、Sn、Pb、Bi等元素不僅規模大、強度高,而且在局部表現出良好的套和性,具有良好的礦致異常特征。

異常區地質情況較為復雜,異常區主要分布在寶力高廟組三段地層中,局部被中二疊世黑云母花崗巖侵入,巖性呈現多種組合,主要為安山巖、安山質凝灰巖、安山質晶屑巖屑凝灰巖、流紋巖、流紋質晶屑巖屑角礫凝灰巖等。構造較為發育,北東向、北西向斷層交匯,成礦地質條件較為有利。

通過異常查證,地表初步得出鉛鋅銀礦(化)體3條。

4.礦(化)體特征

(1)Ⅰ號鉛鋅礦化體

位于AP5-3異常南部,該礦化體賦存于破碎安山質凝灰巖,褐鐵礦化較強,礦化體長約60m,寬約1m,走向55°,傾角50°。地表由TC106探槽控制,深部由YZK1鉆孔驗證,探槽TC106中H5樣品Pb品位為0.48%,鋅為0.35%;鉆孔控制礦化體斜深約47m,礦化體真厚度約0.72m,礦化體Pb平均品位0.33%,鋅平均品位為0.25%。

Ⅰ號鉛鋅礦化體由一構造破碎帶控制,位于鉆孔YZK1中31~38m處,破碎帶內原巖為安山質凝灰巖,灰綠色,表面具泥化現象,巖石破碎,大多被石英及碳酸鹽細脈貫入,較松軟。見少量黃鐵礦,呈星點狀、帶狀分布。

(2)Ⅱ號銀鉛礦體

Ⅱ號鉛鋅銀礦體位于Ⅰ號鉛鋅礦體西北部約150m處,為構造蝕變巖型,蝕變原巖為變質泥質長英粉砂巖,巖石具強烈褐鐵礦化,礦體地表出露長約124m,寬約1m,走向110°,傾角約50°。地表由TC102、TC103和TC104探槽控制,深部由YZK2鉆孔驗證。TC102探槽中經連續刻槽取樣,H2~H3樣品Pb品位分別為0.02%、0.03%,平均品位為0.0215%,Zn品位分別為0.18%、0.28%,平均品位為0.23%;TC103探槽中H2~H3樣品Pb品位分別為0.04%、0.04%,平均品位為0.04%,Zn品位分別為0.10%、0.11%,平均品位為0.105%;TC104探槽中H2樣品中Pb品位為0.75%,H2~H3樣品Zn品位分別為0.17%、0.14%,平均品位為0.155%;H2樣品Ag品位為40.13×10-6,H2樣品Pb、Ag均達到邊界品位。

鉆孔YZK2在79.5~90.8m見一層長英質粉砂巖層,巖層已輕微變質,巖石裂隙較發育,具硅化、碳酸鹽化、絹云母化、綠泥石化,黃鐵礦多呈星點狀、浸染狀分布。其中H9-18個樣品Pb品位分別達到0.818%,Zn品位為0.660%,Ag品位為46.95×10-6,假厚度為1m,真厚度為0.64m,Pb、Ag已達到邊界品位。

(3)Ⅲ號鉛礦體

Ⅲ號鉛礦體位于AP5-3異常北部,為異常查證時通過探槽YTC08揭露高值點時發現,探槽中共揭露了兩條破碎蝕變帶。第一條破碎蝕變帶賦存于安山質凝灰巖中,寬約6m,巖石具輕微片理化,裂隙面褐鐵礦化強烈,通過連續刻槽取樣,H4、H5樣品Pb品位分別為0.402%、0.743%,平均品位0.572%,H5樣品Zn品位為0.363%。

隨后施工YZK3鉆孔進行深部驗證控制,穿過腐殖土及殘破積層,揭露的基巖為安山巖,在25~29.5m處巖石較破碎,表面具褐鐵礦化及綠泥石化。此處采集的鉆孔原生暈樣品YZK3GP4、YZK3GP5分析結果中Pb元素含量分別為231.8×10-6、653×10-6,Zn元素含量分別為745×10-6、516.2×10-6,于是在原生暈高值區補取了化學樣,共連續補采化學樣10件,樣長一般為1m,經化驗Pb品位在0.002~0.010%之間,Zn品位在0.008~0.014%之間,Pb、Zn在深部工程中品位較低,由此可見深部未見礦體延伸。

5.礦床成因

在寶力高廟組二段及三段地層中,巖石具有較強褐鐵礦化、綠泥石化、碳酸鹽化的構造蝕變帶,尤其賦存于變質粉砂巖、安山巖或安山質凝灰巖中的蝕變帶,這是找礦的重要標志。這些地段往往化探異常套合好,濃集中心明顯,是多元素異常疊加地段,尤其是Cu、Pb、Zn、Bi、Sn元素異常顯示較好位置,通過分析發現,這些成礦有利地段也是次級斷裂較發育的地方,為熱液活動提供了運移通道和賦存空間,尤其是北西向和北東向構造的交匯處,是今后尋找此類礦床的重點。

綜合分析,該區鉛鋅礦體受構造破碎帶控制,圍巖綠泥石化、褐鐵礦化、碳酸鹽化強烈,初步認為區內鉛鋅礦屬充填熱液型。