重慶市三次產業結構合理性分析

王筱欣,祁子祥

(重慶理工大學經濟與貿易學院,重慶 400054)

一、引言

產業結構與經濟發展關系密切,產業結構不僅是以往經濟發展的結果,更是未來經濟發展的基礎,因此產業結構的變動總是和經濟發展聯系在一起。國內外學者對產業結構的變動規律進行了大量研究,有許多關于產業結構合理變動的理論成果。威廉·配第和克拉克研究勞動力在三次產業之間的轉換規律得出“配第-克拉克定律”:隨著經濟的發展和人均國民收入的提高,第一產業的勞動力比重逐漸下降,第二產業特別是第三產業勞動力的比重呈現出增長的趨勢[1]。庫茲涅茨在《各國的經濟增長》中對伴隨經濟發展而出現的產業結構演變規律分析得出:在工業化中期,第二產業逐漸成為財富的主要創造者,而第三產業則是吸收勞動力的主要領域[2]。而在工業化過程中,三次產業需要協調發展,否則會出現勞動力轉移過程受阻,城市化水平難以提高等社會矛盾。根據許多國家和地區的實踐證明,產業結構演進的合理化是區域實現經濟持續、穩定、快速發展的重要基礎[3]。本文試圖依據產業結構演變理論,以重慶市工業化發展階段為對象,通過實證分析的方法,從三次產業結構與經濟增長的關系、各產業吸收勞動力的狀況以及三次產業相互的影響程度這三方面,對現階段重慶市三次產業結構的合理性進行了考察,并據此提出建議。

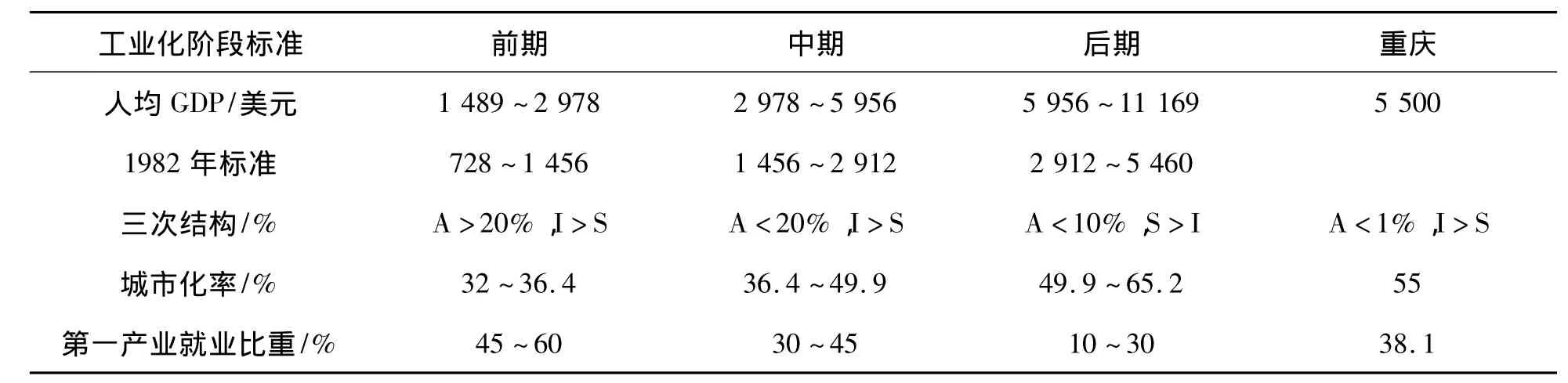

1997年直轄以來,重慶市經濟總量高速增長,特別是2009年以來GDP(Gross Domestic Product)增速一直位列全國前三,與此同時,區域經濟發展水平也在不斷提高。以人均GDP、三次產業結構、城市化率和就業結構作為工業化階段判定的主要指標,到2011年,重慶市人均GDP已達5 500美元,三次產業結構為8.4∶55.4∶36.2,城市化率以55%位列全國第八,就業結構調整為38.1%∶24.7%∶37.2%,見表1,用國際通用的工業化階段劃分標準衡量,城市化率已超過工業化中期要求,其他三項主要指標均已達到工業化中期水平,可以確定重慶市已進入工業化發展的中期階段[4]。

表1 重慶市工業化階段指數

二、重慶市三次產業結構合理性分析

(一)三次產業結構演變與地區經濟增長的關系

1.三次產業結構與經濟增長關系的回歸分析

在一定技術條件下,經濟通過專業化和社會分工形成一定的產業結構,而產業結構作為區域資源配置的載體,在一定意義上又決定了經濟的增長方式。經濟增長主要是通過GDP的增加來度量。考慮不同產業結構對生產的影響,可以把生產函數表示為 Y=f(X1,X2…Xk,A),其中 Y 為GDP,Xi(i=1,2,…,k)表示第 i產業的產出量,A表示技術水平。對上述函數進行全微分得:

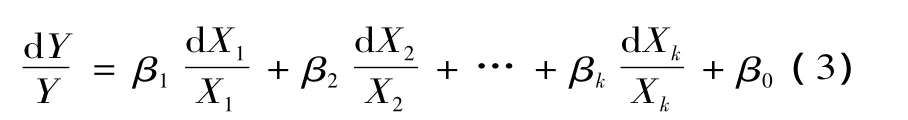

上式兩端同時除以Y,得到:

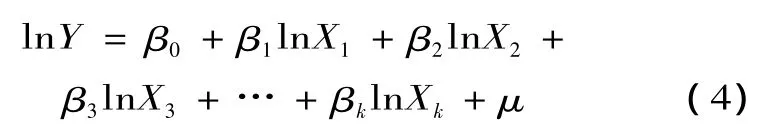

根據重慶市統計年鑒可得重慶市1997—2011年直轄以來的GDP及其三次產業增加值的樣本觀測值,運用Eviews計量經濟學軟件得到以下回歸結果,括號內為系數的標準差:

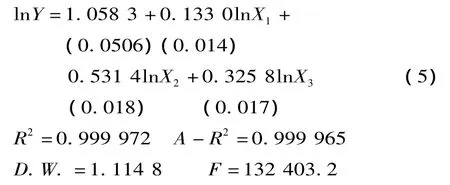

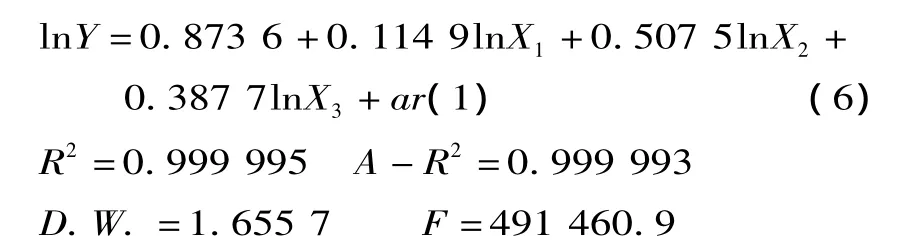

該回歸方程效果比較理想,判決系數R2=0.999 972,調整后的判決系數R2=0.999 965,說明回歸方程對數據的代表性超過99%。但其中D.W.值為1.114 8,沒有通過顯著水平位0.1的D.W.檢驗,且0<D.W.<dl,說明序列存在一階正相關,經過調整模型優化為:

經調整后的D.W.統計值為1.655 7,通過了顯著性水平位0.05的D.W.檢驗,說明殘差項無序列相關性。LM1=0.235 5,P值 =0.639 1;LM2=2.211 9,P值=0.171 9,也說明殘差項已無序列自相關問題。

從以上回歸方程可以看出重慶市三次產業的增長彈性,第一產業增長1%會導致重慶市GDP增長0.114 9%,第二產業增長1%會導致重慶市GDP增長0.507 5%,第三產業增長1%會導致重慶市GDP增長0.387 7%。所以,對重慶市經濟拉動作用最大的是第二產業,第三產業也起了很大的拉動作用。

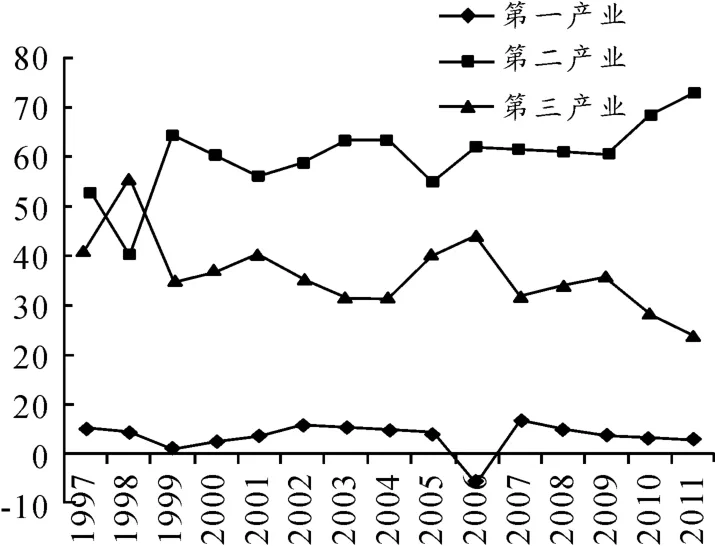

2.三次產業對于經濟增長貢獻率的趨勢分析

在地區生產總值的構成中,由技術經濟要求所決定的勞動生產率差異,不同產業對經濟增長的貢獻率會有所不同[6]。所謂三次產業對經濟增長的貢獻率,是指第一、第二、第三產業對地區生產總值增長的貢獻程度,三次產業增加值的增量與地區生產總值(GDP)增量的比值。如圖1所示,根據1997—2011年重慶市統計年鑒數據,對三次產業的經濟增長貢獻率進行比較:第一產業的貢獻率一直在10%以下的比例徘徊,第二產業經歷一個先下降后波動上升的過程,2009年開始穩步上升。并從1998年后對經濟增長的貢獻率一直高于第二、第三產業。第三產業與第二產業趨勢相反,先經歷一個先上升后波動下降的過程,2009年開始持續下降,但是仍遠高于第一產業的貢獻率。通過趨勢分析可以看出,重慶市通過產業結構的不斷調整,經濟發展正進入一個由第二產業強力拉動的階段,三次產業貢獻率將長期保持“二三一”的趨勢。

圖1 三次產業貢獻率趨勢

綜合回歸分析和趨勢分析的結果可以判斷,現階段重慶市三次產業結構與經濟增長的關系與重慶市目前處于工業化中期的階段基本特征是吻合的。

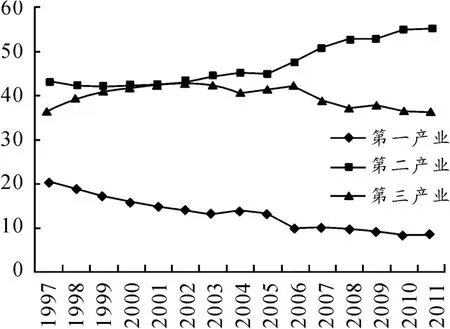

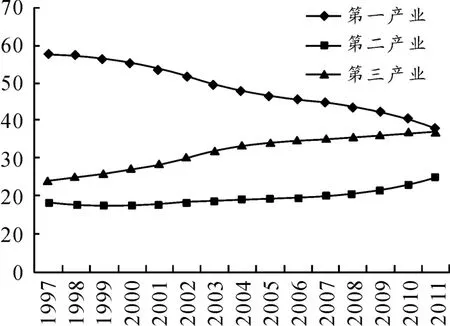

(二)勞動力在三次產業之間的轉移趨勢分析

對重慶市1997—2011年的產業結構與勞動力結構的統計數據分析可以得出,重慶市在1997年成為直轄市時,基本還處于工業化前期階段,農業創造了大于20%的地區生產總值,占用了超過一半的勞動力資源。成為直轄市之后,重慶的工業化進程十分迅速,第一產業創造的增加值比重和就業比重均直線下降,第二產業的增加值比重和就業比重則處于上升狀態,但二者上升的態勢不同。第二產業增加值比重由43.1%上升到55.5%,上升了 12.4個百分點;就業比重由18.3%上升到24.7%,上升了5.9個百分點,增加值比重的上升幅度大于就業比重上升的幅度。第三產業的狀況正好相反,其就業比重上升了13.1個百分點,增加值比重反而下降了0.4個百分點。可以看出,隨著重慶市經濟發展,重慶市第一產業實現的GDP在整個區域GDP的比重,與第一產業勞動力在全部勞動力中的比重一樣,處于不斷下降之中。與此同時,第二產業創造GDP的比重及占用勞動力的比重都在增加,其中前者上升的速度快于后者。這種演變趨勢基本符合克拉克和庫茲涅茨提出的勞動力在三次產業之間的轉移規律,如圖2、圖3所示。

圖2 三次產業結構演變趨勢

圖3 勞動力結構演變趨勢

(三)三次產業相互作用分析

三次產業的協同發展是經濟持續增長的客觀要求,如果各個產業之間不具備相互服務和相互促進的關系,則個別部門的優先發展對其他產業部門的帶動力不足,使得區域經濟增長的速度和平衡性受到影響。三次產業的協同發展必然要求三次產業間具有較為密切的、合理的聯系[7]。基于此,本文借助灰色關聯分析法來判定重慶市三次產業之間的關聯狀況,并與處于后工業化時期的北京市和上海市的三次產業關聯狀況進行比較。

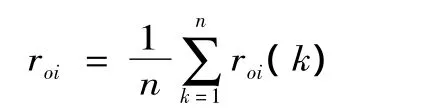

灰色關聯分析是根據系統內部各因素之間發展態勢的相似、相異程度來衡量因素之間關聯程度的一種方法。其中,灰色關聯度是指兩個系統或兩個因素間關聯性大小的量度,它描述系統發展過程中因素間相對變化的情況,如果兩因素在發展過程中相對變化態勢一致性高,則兩者的灰色關聯度大,反之,灰色關聯度就小。具體步驟如下:

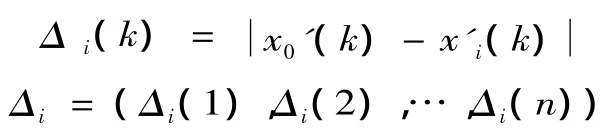

第一步:求序列的初值像。令:第二步:求序列差。

第三步:求兩極最大差與最小差,記為:

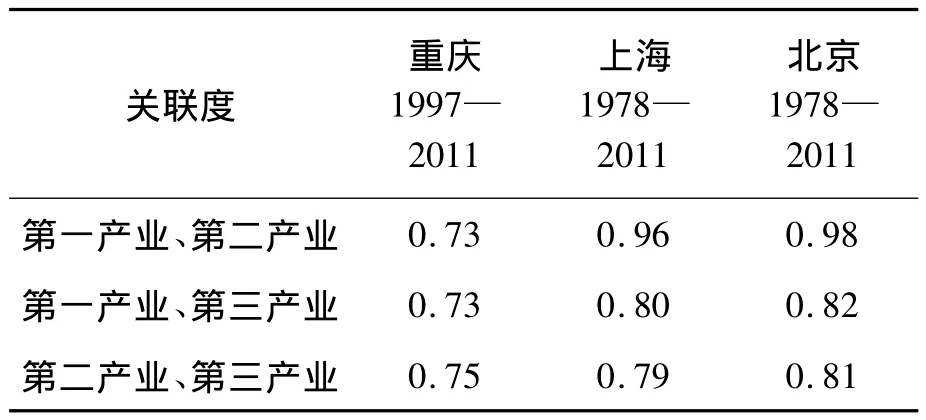

第四步:求關聯系數。

第五步:計算關聯度。

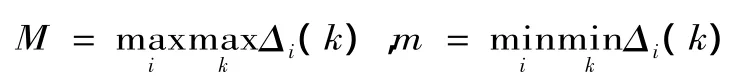

表2 重慶市、上海市、北京市三次產業灰色關聯度

由表2可見,具有較高工業化水平的北京市和上海市,其三次產業之間的灰色關聯程度高于重慶市,依據產業結構的演進規律,由第二產業拉動第三產業發展,是整個工業化中期三次產業協同發展的主要特征。可見在重慶市下一階段的三次產業結構的調整中,在地區經濟中占據主導地位的第二產業需要加強與第一、第三產業的聯系和融合,其產業鏈需要擴展和延伸。

三、結論與政策建議

通過以上對重慶市1997—2011年的產業結構的分析,可以得出以下結論:

一是重慶成為直轄市以來,三次產業結構演進過程符合產業結構演進規律:1997年以來,重慶市第一產業創造的財富和吸收就業的份額逐漸轉移到第二產業和第三產業,第二產業逐漸成為財富的主要創造者,而第三產業則是吸收勞動力的主要場所。

二是三次產業貢獻率呈現的“二三一”的排列順序,符合工業化中期三次產業與經濟增長相關性的階段特征。現階段重慶市經濟總量的高速增長主要由第二產業拉動,作為重慶市一直以來的重點產業,第二產業的重要性日益凸顯。

三是進入工業化中期的重慶市,三次產業的關聯性需要進一步加強。特別在區域經濟中占據主導地位的第二產業對第三產業的促進作用遠不及具有較高工業化水平的北京和上海,而由第二產業拉動第三產業發展是工業化階段演進的內在要求[8-10]。由此可見,三次產業的相互促進、協同發展是下一階段重慶市產業結構調整的主要方向。

重慶市經濟要維持長期穩定的高增長,三次產業的發展必須合理規劃、協調發展。根據以上結論,從三次產業結構合理化調整的角度提出以下建議:

一是繼續優化產業結構。依據工業化發展的客觀規律,重慶市應積極抓住國家進一步深入推進西部大開發、積極培育戰略性新興產業和大力發展服務業的重大機遇,搶占經濟發展高地,加速工業化進程的推進,為經濟發展尋找持續動力。特別是重慶市目前處于工業化中期,第二產業還有巨大的發展潛力。加大第二產業的調整力度,一方面,培育和發展新興工業,如電子信息產業、能源產業等,使新興工業不斷發展壯大。將新興工業作為調整產業結構的重點和拉動經濟增長的新增長點。另一方面,用高新技術改造汽摩、化工等傳統工業,不斷提升傳統工業素質,推進地區傳統優勢改造升級,從而繼續帶動區域經濟發展。

二是促進三次產業協調發展。在經濟發展的同時,加強三次產業之間的聯系;改造傳統的農業結構和生產方式,把現代工業以及現代科學技術提供的生產資料廣泛應用于農業,不斷提高農業生產的科技水平和對農產品理化性質改變的程度;在工業化進程中,以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化,加強工業對于其他產業的拉動作用;提升生產型服務業的比重,降低制造業交易成本,延長制造業價值鏈條,促進區域產業等級的提升;加快第三產業,特別是現代服務業發展的進程。

三是深化和創新經濟體制改革。健全經濟體制是實現工業化進程合理演進、三次產業協同發展的重要基礎。因此,重慶在大力發展生產力的同時,應積極深化經濟體制改革,包括全面加快國有企業產權制度改革、非公有制經濟制度改革、金融體制改革、財政稅收改革、環保體制改革等。按照市場經濟的客觀要求,理順政企、政資、政事關系,為三次產業的協同發展掃清障礙,并在金融資源配置、財政稅收政策、發展模式創新等方面重視對三次產業協同發展的支持,保持三次產業協同發展的持續動力。

[1]鄭重陽.工業化發展階段視角下產業協同發展實證研究[J].商業時代,2011(36):98-99.

[2]宋梅秋.論我國區域產業結構調整的三個方向[J].經濟縱橫,2012(10):80-83.

[3]王小剛.庫茲涅茨產業結構理論的缺陷與工業化發展階段的判斷[J].經濟體制改革,2012(3):7-10.

[4]孫久文,葉裕民.區域經濟學教程[M].北京:中國人民大學出版社,2009:45-95.

[5]蘇東水.產業經濟學[M].北京:高等教育出版社,2010:346-405.

[6]易丹輝.數據分析與EViews應用[M].北京:中國人民大學出版社,2008:98-323.

[7]李志德.城市化、產業結構與經濟增長動態關系的實證研究——以深圳為例[J].特區經濟,2011(11):62-66.

[8]李節.商業結構調整對我國城市化進程的影響研究[J].商業現代化,2009(16):104-107.

[9]吉亞輝,王輝.第三產業、城市化和城鄉收入差距關系實證分析[J].商業時代,2012(23):126-127.

[10]蔣貴凰.中國城市化進程的經濟動因[J].發展研究,2009(2):41-43.