基于黃金年齡貢獻的軍官工資增長模型研究

郝萬祿 李行

(后勤學院,北京100858

1 引言

黃金年齡問題是研究解決不同職業之間最佳產出年齡區間的思維方法。適應軍事人力資源政策制度改革要求,遵循軍事人才成長的特殊周期規律,按照職業黃金年齡的原理和方法,科學測算軍事人才的黃金年齡波動區間,并在區間內給予具有競爭力的優厚薪酬待遇,激發軍官在最能發揮作用的“黃金期”釋放最大潛能,做出最大貢獻,是構建軍官職業化工資福利待遇制度體系的關鍵和突破口,具有重要的理論價值和現實意義。

2 構建基于黃金年齡貢獻的軍官工資增長模型的主要依據

2.1 軍官職業生涯具有典型意義的“黃金年齡”區間

根據黃金年齡成才理論,各類人才的黃金年齡是一種客觀存在,而且主要處于中青年時期。1953年,Lehman[1]以不同職業學者的最重要成果為研究對象,系統研究了各職業之間年齡與產出的關系,得出隨著年齡的增長,人的成果產出量亦隨之減少的結論。1979 年,趙紅州[2]把1500—1960 年間的1928 項重大科學成果按其提出時科學家的年齡,做成統計分析曲線,發現產出最大年齡區間一般在25—45 歲之間。軍事勞動由于其復雜性、艱苦性和特殊性,對人的智力、體力、經驗、專業素質等方面提出了更高的要求,這在客觀上形成了軍事勞動者具有典型意義的黃金年齡區間,其基本標志為具有充沛的體力和精力,心智成熟可靠,生理與心理上處于人生最佳時期,相比其他人生階段做出軍事貢獻的可能性更大。換句話說,黃金年齡區間應該是其軍事勞動產出最大的年齡區間。

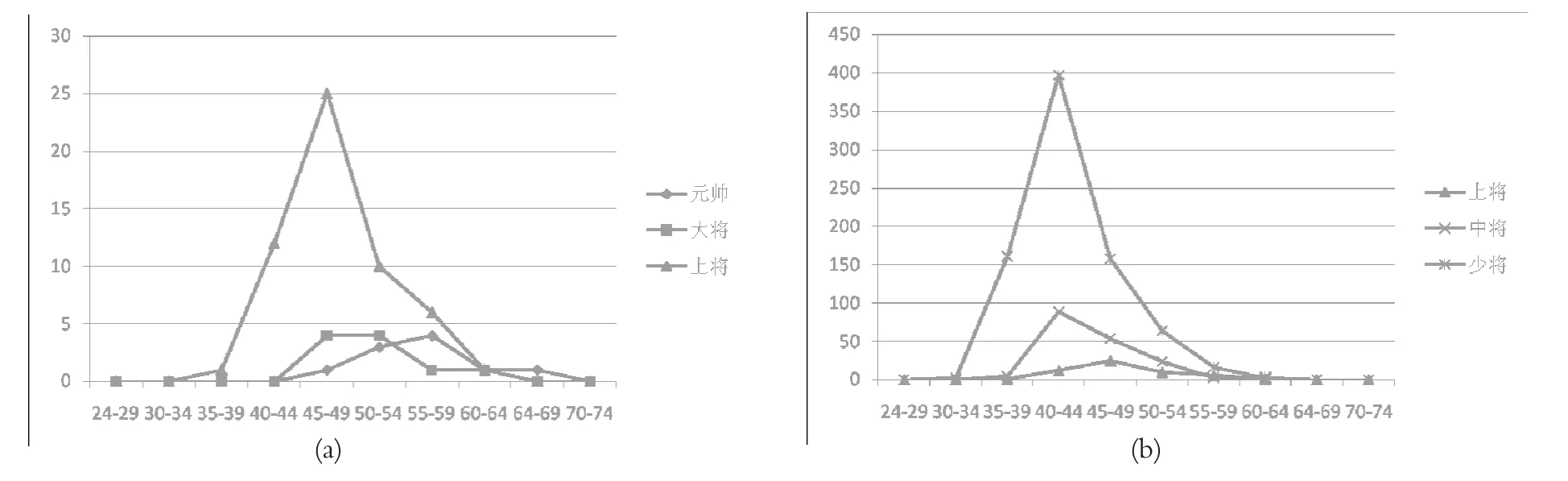

本文對1955 年授銜時的10 名元帥、10 名大將、55 名上將、175 名中將和801 名少將年齡分布進行了統計分析,結果見表1 和圖1。將帥年齡呈現出明顯的集中化分布趨勢,少將主要集中于35—49 歲,中將、上將40—54 歲,大將45—54 歲,元帥50—59 歲;大部分將帥授銜時年齡處于中年,中青年時代建功立業的跡象明顯,少將平均年齡只有43.1 歲,其中更不乏年輕的高級將領。黃金年齡貢獻要求我們實施科學的“黃金年齡期用人方略”,激發軍事人才最大潛能,實現軍事人力資源使用效益的最大化。

表1 1955 年授銜將帥年齡統計[3]

圖1 1955 年授銜將帥年齡分布圖

2.2 提高“黃金年齡”區間待遇能充分體現軍事勞動貢獻的差異性

軍事勞動貢獻是職責、能力、實績、資歷、地域等因素綜合作用的結果,在待遇制度設計中引入這些因素,根據黃金年齡區間貢獻差異,理順不同類別人員之間的工資福利待遇關系,能夠更好地體現按軍事勞動要素貢獻分配的原則,發揮激勵導向作用。從人才成長發展規律看,在廣大軍官隊伍中,中層軍官是主體,是軍隊建設的中堅力量,中層軍官在工作崗位上積累了豐富的工作經驗,他們大部分承擔著本單位的核心任務,是各個工作崗位上的中堅力量,處在最能發揮才能作用的“黃金期”。從軍官生活現實需求看,中層軍官是家庭的主要勞動力,上有老下有小,生活開支較大,正處在家庭生活負擔最重的時期,客觀上對待遇增長有著迫切需求。按照馬斯諾的需求層次理論,社會尊重和自我價值實現對高層軍官的激勵作用更強;而中下層軍官更看重的是工資收入增長和物質待遇的增加,這些對他們的激勵作用更強。因此,確定軍官工資福利待遇關系,還必須考慮軍官及家庭生活實際困難和生存發展需要,給予中層軍官適當的經濟補償和政策優待。

2.3 提高“黃金年齡”區間待遇是吸引與激勵高素質軍事人才的內在需要

治軍之道,要在得人,人才是制勝之本、打贏之基。人才的競爭在很大程度上就是分配機制的競爭。工資福利待遇制度對外顯現軍官職業化制度機制的吸引力,對內決定制度體系的公平性和效率性,對于凝聚人才、鼓舞士氣,激勵軍官愛崗敬業、愛軍精武具有顯著的激勵導向作用。尤其是在市場經濟條件下,市場成為配置人力資源的基礎性手段,物質利益對人們的牽引和拉動作用越來越大,物質待遇成為決定人才流動的重要驅動力之一。按照市場經濟條件下人才流動規律和軍官職業發展規律,重新設計軍官工資福利待遇制度,確保軍官“黃金年齡”區間享受的優厚待遇,在整個勞動力市場上與同行業、同領域、同貢獻的人員具有競爭力,才能夠最大限度地吸引、保留和激勵優秀軍事人才獻身國防事業。

3 基于黃金年齡貢獻的軍官工資增長模型的宏觀構想

新世紀以來,軍內外大量學者圍繞我軍軍官工資增長存在的動態性失衡、激勵性不強、規范性不足等問題[4]展開了深入的研究,提出了與公務員工資水平、國民經濟發展速度、消費價格指數、城鎮居民可支配收入[5]等因素掛鉤的解決方案,為歷次軍官工資制度改革和軍官生活待遇水平的提高提供了重要的理論依據。但以往研究軍官工資增長問題更多基于長期“滯漲”背景下軍地工資關系比較的視角,實踐證明未能從根本上解決問題。本文以“軍官黃金年齡貢獻”為基點和突破口,著眼理順軍內工資關系、激發軍官在最能發揮作用的“黃金期”釋放最大潛能,探索設計軍官工資增長模型。

3.1 構建與黃金年齡區間相適應的軍官工資收入職業分類模型

根據黃金年齡貢獻的規律和特點,雖然整體上看各類職業軍官的黃金年齡區間集中于中青年時期,但是不同類別人才的黃金年齡區間分布存在明顯的差異。而我軍現行的工資制度是一種不區分人員類別、不區分服役年齡區間執行同一標準制度的“單一工資制”。這種工資制度未能很好地將軍官的報酬與勞動貢獻結合起來,未能充分體現按勞分配與按要素貢獻分配相結合的原則,發揮工資福利的激勵導向作用。因此,要針對不同類別軍官、不同類別勞動、不同類別軍齡區間,分類設置工資待遇標準,實現工資體系由“單一工資制”向“分類工資制”轉型。從世界范圍看,隨著軍事專業分工的細化,職業軍官隊伍的專業技術呈現出多樣化的特點,比如,為促進軍官精細化管理,美軍按照不同的準入條件將職業軍官專業分為13 個門類、91 個專業,其中作戰類專業有17 個,2/3 的專業與民用專業通用。

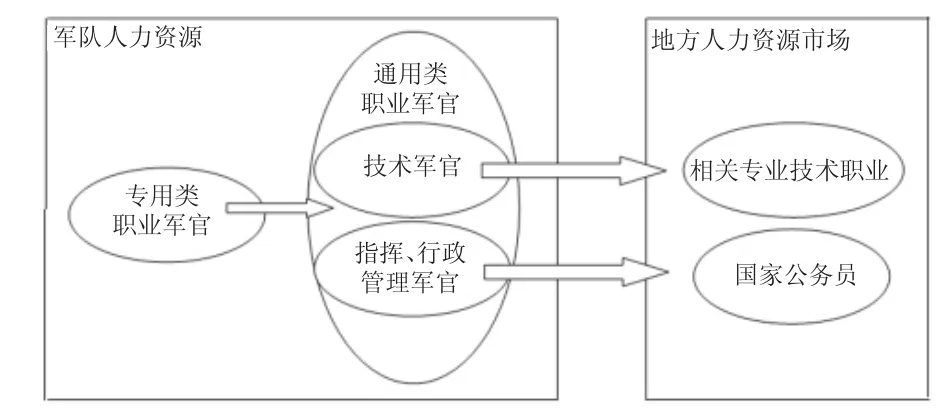

軍官專業和職位分類是軍官職業化制度的基礎。為科學區分黃金年齡貢獻,分別確定相適應的工資待遇水平,可考慮把我國各類型職業軍官大體上劃分為兩類:一類是通用型職業軍官。在軍隊中從事著與其他社會職業相同或相近專業的技術軍官,包括軍隊中的科研人員、技術人員等。如果不考慮軍隊和其他部門之間的行政約束,僅從技術層面上考察,這種通用型人力資源在軍隊和其他部門之間的職業轉換成本較低。因此,他們的工資收入水平可以參照相關職業的平均收入水平而確定。軍隊中的指揮和其他行政管理軍官,雖然他們從事著與軍事相關的管理工作,但與其他部門的行政管理類工作有著較大的相通性和關聯度,職業轉化成本較低,這部分人員的工資收入可以考慮參照中央機關國家公務員工資平均收入水平來確定。另一類是專用型職業軍官。這類職業軍官從事著軍事專用性極強的軍事技術工作,職業轉換成本高,很難直接找到具有可比性的同類對象。軍事專用型人才數量相對較少,工資收入水平可考慮根據其軍事勞動的特殊貢獻以及黃金年齡區間的貢獻率,參照軍隊通用型軍官收入高一定比例的思路來確定。

圖2 軍官工資收入職業分類模型的不同參照系選擇

3.2 建立與黃金年齡區間相適應的軍官工資收入“S 型”增長模型

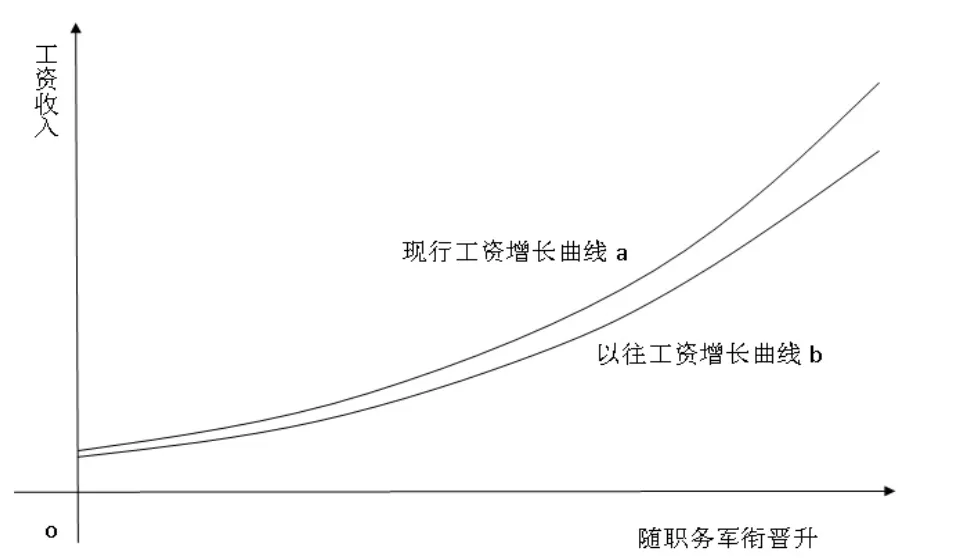

現行軍官工資增長方式可分為按職務、軍銜、軍齡增長的自然增長和政府不定期調整的增長。有的學者[6]對軍官工資水平進行擬合,得到了軍官工資收入隨職務軍銜晉升自然增長的回歸模型,如圖3 曲線a 所示。

圖3 現行增資方式下的工資自然增長擬合曲線

該模型表明,隨著服役年限的增加,現役軍官的工資收入水平呈現“指數型”增長,但這種增長方式存在明顯的缺陷,當職務軍銜級別較低或軍齡較短時,軍官工資收入增長率較低,對中低層軍官的激勵效果不明顯,容易導致平均主義現象。同時,通過對曲線a和曲線b對比發現,基于這種增資方式的工資調整,雖然軍費投入規模較大,但軍官工資福利待遇增長的激勵效果并不明顯。由于基本上是按比例增資,與高層軍官相比,中低層軍官工資增長的絕對數要小得多,導致縱向激勵和橫向激勵的“雙低效”,難以真正發揮收入分配機制對軍事勞動者的激勵。因為,這種增長方式使軍官在縱向對比自己現在付出的勞動和所得的工資,與過去付出的勞動和所得工資時,并沒有明顯感覺到隨著對軍隊貢獻的逐年增加而獲得相應的工資收入回報。美國戰略與預算評估中心學者Harrison[7]通過對美軍調查實證研究也質疑“一刀切”的等比例增資做法。他認為,剛入伍的新兵受1 美元基本薪金增加的影響是高級官員的6 倍。

現有的軍官工資收入“指數型”增長模型的缺陷客觀上要求我們對其加以改進。18 世紀,當英國統計學家Malthus 研究人口增長時,提出了指數式增長的Malthus 模型,但實踐證明這個模型只符合過去而不能預測未來的人口總數,究其原因在于沒有考慮到當人口總數非常大時,地球、環境條件等因素對人口增長的限制作用越來越顯著。后來,比利時數學家Verhust 對此模型進行了修改,得到了Logistic 模型,即“S 型”增長模型[8]。同樣,為了改進現行軍官工資收入“指數型”增長模型,本文引入“S 型”增長模型。

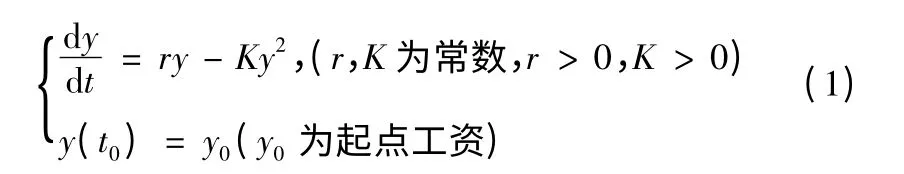

假設1:軍官的工資水平為y,軍齡為t,其職務軍銜隨軍齡正常晉升,單位時間工資增長率隨軍齡的增長先逐漸上升而后將逐漸下降,呈現出“倒U 型”增長趨勢,構建模型為:

對公式1 求解為:

通過對該模型分析可得:

該模型的重要意義在于有效地解決了處于黃金年齡階段的中層軍官工資收入的供求矛盾問題。供給上,相對于其他職業生涯階段,在黃金年齡區間加大軍事人才投入,提高工資的增長率,實現有效激勵,獲得產出的可能性要大得多,而且投入產出效費比也要高得多。需求上,處于黃金年齡時期的軍事人才往往是對生理、生存需求最為旺盛的時期。從軍事人才的黃金年齡成長規律來看,如果把軍官的從軍生涯分為發展、成熟和平穩三個時期,發展期為18—35 歲,黃金期為35—50 歲,平穩期為50—60 歲。如圖4 所示,S 型增資曲線在發展期工資增幅逐年提高;黃金期工資增幅達到最大;平穩期工資增幅逐年下降。黃金年齡區間軍官的待遇增長速度要快于發展期和平穩期軍官的待遇增長速度,使中青年優秀軍事人才的工資福利待遇水平明顯提升。由此可見,S 型增資曲線滿足黃金年齡區間軍官的供需要求,工資投入的軍事效益最高,是解決目前我軍工資增長機制問題的現實路徑選擇。

圖4 “S 型”增長曲線示意圖

3.3 建立與黃金年齡區間相適應的軍官工資收入層級化結構模型

各類人才價值創造的黃金年齡是有差異的,黃金年齡隨人才層次的提高而不斷增大。我國著名心理學家林崇德教授根據Lehman 等人的研究成果,總結出各類人才的黃金年齡,見表2。由于部分職業(如管理類專業)對經驗等綜合素質要求較高,黃金年齡區間出現了向后推移的現象。層級化工資結構就是確定工資水平的不同層級,層級與層級之間工資水平有跳躍式的增長,每一層級內軍官工資按銜級逐年增資,在本銜級內按“先高、中低、后不變甚至下降”的增資速率確定工資收入水平,以起到激勵作用。

表2 各類人才最佳創造年齡[9]

在軍官職業化背景下,層級化工資結構的實現路徑是建立軍銜等級工資制。這也是世界發達國家軍隊職業化的通行做法。軍銜等級工資制就是以軍銜作為考量每個軍官所獲得“物質報償”的主要尺度。隨著我軍軍官職業化制度改革的推進,軍官管理將由職務等級主導調整為軍銜等級主導,與之相適應,現行以職務工資為核心的基本工資結構也應調整為以軍銜為主導的基本工資結構。加大軍銜工資比重,軍官通過晉銜和銜齡的增長不斷增加工資,軍銜工資檔次按年遞增,上下級的薪金數額互相交叉,資深下級軍官的工資待遇可以超過資淺的上級軍官,從而確保大批無法晉升職務的中下級軍官,工資待遇仍然能夠增長到一個較高水平,這樣可以有效克服“官本位”的現象。

因此,構建與黃金年齡區間相適應的軍官工資收入層級化結構模型,本文做出以下假設。

假設2:實行以軍銜為主導的工資制,軍銜工資的決定因子為軍銜等級和銜齡。

假設3:軍官工資收入隨軍銜正常晉升的增長曲線為“S 型”。

假設4:將軍官按尉、校、將分為三級,依次對應其職業生涯的發展期、黃金期、穩定期,而校級軍官為上文關注的處于黃金年齡區間的中層軍官。

根據假設2、3、4,按照層級化工資結構設計原則,分別構建尉級、校級、將級軍銜工資模型。

(1)第一層級:尉級軍官軍銜工資模型

假設5:我們假定少尉為1 級,中尉為2 級,上尉為3 級。規定少尉第1 年基本軍銜工資為Y11;中尉第1 年基本軍銜工資為Y12;上尉第1 年基本軍銜工資為Y13,則第i級軍官第1 年基本軍銜工資可表示為Y1i。其中,Y1i為“S 型”增長曲線上的點,其值通過將軍銜和銜齡計算出相應軍齡,代入公式(2)確定。

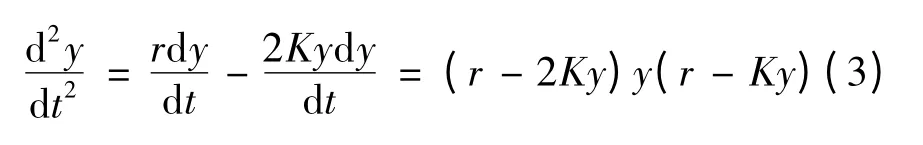

假設6:假定軍官正常晉升年限限定為4 年,第i銜級內軍官最高與最低薪級差為Δy1i,按照銜級內工資增長方式“前高、中低、后不變”的原則,設

定 第1 年 增 加 額 為0.4 Δy1i,第2 年 增 加 額 為0.3Δy1i,第3 年增加額為0.2Δy1i,第4 年增加額為0.1Δy1i,第5 年增加額為0,即超過晉升年限的軍官軍銜工資隨著銜齡的增加而固定不變,根據假設5和6 可得出第i級軍官在本銜級服役第j年基本軍銜工資為:

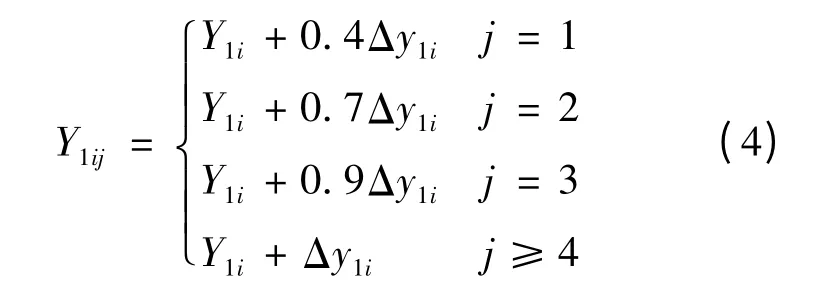

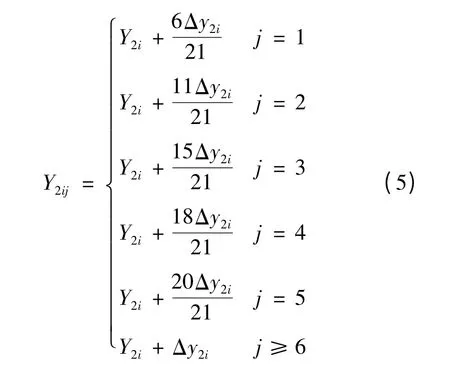

(2)第二層級:校級軍官軍銜工資模型

假設7:比照尉級軍官軍銜工資模型,依次設定少校、中校、上校、大校為4—7 級,第1 年基本軍銜工資分別為Y24,Y25,Y26,Y27,則本層級內第i級軍官第1 年基本軍銜工資可表示為Y2i,其為“S 型”增長曲線上的點。如圖5 所示,Y24= Y13+Δy13+k12,k12就是第一層級與第二層級的級差,按照“層級之間有明顯增長”的設計原則,通過合理設定Δy13就可以保證層級之間的快速增長。

圖5 層級化工資結構模型示意圖

假設8:假定校官的正常晉升年限為6 年,第二層級銜級內最高與最低薪級差為Δy2i,同理,根據假設7 和8 可得出第i級軍官在本銜級服役第j年基本軍銜工資為:

(3)第三層級:將級軍官軍銜工資模型

假設9:比照校級軍官軍銜工資模型,依次設定少將、中將、上將為8—10 級,第1 年基本軍銜工資為Y38,Y39,Y310,則該層級第i級軍官第1 年基本軍銜工資可表示為Y3i,其仍為“S 型”增長曲線上的點。如圖5 所示,Y38= Y27+Δy27+k23,k23為第二層級與第三層級的級差。

假設10:假定將官的正常晉升年限為8 年,第三層級銜級內最高與最低薪級差為Δy3i,同理,根據假設9 和10 可得出第i級軍官在本銜級服役第j年基本軍銜工資為:

該模型意義在于在“S 型”增長模型基礎上進一步提出了與黃金年齡貢獻相適應的層級化結構模型。一方面,通過設置層級區分了不同層次軍官的待遇水平,激勵軍官向更高層級進取;另一方面,設計了“先高、中低、后不變甚至下降”的銜級內增資方式,激勵軍官向更高銜級晉升。

另外,為了平衡同一銜級內不同軍齡軍官工資關系,體現累計服役年限因素,可以納入軍齡作為軍銜工資的決定因子。參照公務員職務與職級并行、職級與待遇掛鉤的改革思路,可考慮建立以軍銜等級為主,級別待遇輔助調節的工資制度,在每一級軍銜內設立若干工資檔次標準,而且明確達到規定服役年限后不再增加工資檔次。這種設計,比較符合軍事人才成長規律,能夠激發軍官在最能發揮作用的“黃金期”釋放最大潛能,引導其在發展受限時自愿退役。

4 結束語

構建基于黃金年齡貢獻的軍官工資增長模型,貫穿了按軍事勞動要素貢獻分配的原則,體現了不同崗位、不同地區、不同人員、不同年齡區間勞動貢獻的差異性,為從根本上解決目前我軍工資收入分配制度中存在的“大鍋飯”平均主義、“論資排輩”、激勵功效缺失等問題找到切入點,有助于樹立現代市場經濟收入分配觀,充分發揮市場機制在軍事勞動力價值的決定和補償中的基礎性作用。

[1] LEHMAN H C. Age and achievement[M]. NJ:Princeton University Press,1953.

[2] 趙紅州.關于科學家社會年齡問題的研究[J].自然辯證法通訊,1979(4):29 -44.

[3] 星火燎原編輯部. 中國人民解放軍將帥名錄[M].北京:解放軍出版社,2006.

[4] 郝萬祿.中國軍人收入分配制度研究[M].北京:中國經濟出版社,2005.

[5] 胡仔默,唐潮,于濱.基于經濟社會發展的軍人工資增長模型構建[J].軍事經濟研究,2013(11):40 -42.

[6] 陳鴻,周媛媛,張瓊.建立新型軍人工資職級關系提高中層軍官工資收入相對水平[J].后勤學院學報,2013(4):18 -20.

[7] TODD HARRISON. Rebalance military compensation:an evidence-based approach[R]. CSBA,2012.

[8] 馬知恩.種群生態學的數學建模與研究[M].合肥:安徽教育出版社,1996.

[9] 林崇德.教育與發展——創新人才的心理學整合研究[M].北京:北京大學出版社,2002.