美軍武器裝備體系試驗鑒定發(fā)展現(xiàn)狀及啟示

石實 曹裕華

(1.裝備學院,北京100215;2.總裝備部 航天指揮控制中心,北京100094)

1 引言

隨著信息技術在軍事領域的廣泛應用,一體化聯(lián)合作戰(zhàn)成為現(xiàn)代局部戰(zhàn)爭的基本樣式,基于信息系統(tǒng)的體系對抗能力成為決定戰(zhàn)場勝負的關鍵。體系化趨勢已成為當今世界軍事強國武器裝備發(fā)展的主流。

武器裝備體系,是在武器裝備高度機械化的基礎上,實施系統(tǒng)綜合集成、數(shù)字化以及網絡化改造,信息結構與功能實現(xiàn)一體化的結果。武器裝備的體系化發(fā)展,對傳統(tǒng)的武器裝備試驗鑒定帶來了前所未有的挑戰(zhàn):

(1)在試驗主體上,涉及研制方、試驗方、用戶等多家單位。

(2)在試驗對象上,包含多個單件裝備與子系統(tǒng)(體系化裝備),而且體系化裝備具有天生聯(lián)合性,開發(fā)后一經部署,即成為體系中的成員。

(3)在試驗手段上,在體系試驗中,預設的作戰(zhàn)背景是貼近實戰(zhàn)的體系對抗環(huán)境,體系內的裝備需要進行互聯(lián)互通,倘若采用全實裝的手段試驗,將面臨試驗規(guī)模復雜,試驗成本難以估量、后勤裝備保障限制、組織實施困難等現(xiàn)實問題,而且提供的試驗能力也有限。

(4)在試驗靶場上,裝備體系由一系列不同功能、不同種類的裝備構成,而傳統(tǒng)的試驗靶場通常都是按照職能建設的,任務性質單一,難以滿足所有種類裝備的需求。

(5)在試驗風險上,由于裝備體系構成復雜,試驗風險高,若完全按照傳統(tǒng)的研制試驗與作戰(zhàn)試驗分別鑒定,則試驗費用增加、試驗周期延長以及重復試驗等問題難以避免,試驗與戰(zhàn)場需求的矛盾也將更加突出。

當前我軍裝備發(fā)展建設正處在重要的戰(zhàn)略機遇期,“能打仗、打勝仗”的根本衡量標準對裝備試驗鑒定提出了新的挑戰(zhàn)。學習借鑒美軍武器裝備體系試驗鑒定的經驗,對我軍開展相關試驗鑒定研究,具有重要的現(xiàn)實指導意義。

2 美軍武器裝備體系試驗鑒定概況

從目前公開的文獻資料來看,美軍尚未對武器裝備體系試驗做出統(tǒng)一明確的定義,本文綜合對裝備體系和作戰(zhàn)試驗等相關理論的分析研究認為,武器裝備體系試驗是指:在武器裝備的全壽命周期過程中,為驗證武器裝備體系的整體性能和在對抗環(huán)境下的作戰(zhàn)效能及作戰(zhàn)適用性,運用多種試驗方法進行的體系試驗需求分析、試驗內容設計、試驗組織實施、試驗數(shù)據(jù)收集管理及試驗效能評估等一系列綜合活動[1,2]。針對武器裝備體系的上述特點,美軍開展武器裝備體系試驗鑒定主要采取了以下方法和手段。

2.1 在試驗模式上,推行一體化試驗鑒定模式

從試驗鑒定模式上看,美軍裝備試驗鑒定發(fā)展歷程可分為三個階段:獨立試驗鑒定階段,聯(lián)合試驗鑒定階段,以及當前的一體化試驗鑒定階段。一體化試驗鑒定是指所有利益相關方,尤指研制和作戰(zhàn)試驗鑒定機構,協(xié)作規(guī)劃并實施各階段試驗和各類試驗事件,為支持各方的獨立分析、鑒定和報告提供共享數(shù)據(jù)[3]。

長期以來,美軍的武器裝備試驗鑒定主要分為研制試驗鑒定(DT&E)和作戰(zhàn)試驗鑒定(OY&E)兩類。其優(yōu)點在于,對試驗類型的嚴格劃分有助于對武器裝備性能進行真實、嚴格和準確的檢驗,試驗規(guī)模小,針對性強。但其缺點也是明顯的,隨著武器系統(tǒng)復雜程度不斷提高,這種試驗方法不可避免會增加研發(fā)成本,延長研制周期。

一體化試驗鑒定是美軍在近年的國防采辦及試驗鑒定政策指導文件中明確提出的試驗鑒定模式。美國國防部在2008 年12 月發(fā)布的5000.01指令中指出,一體化試驗鑒定的核心是將研制試驗鑒定與作戰(zhàn)試驗鑒定無縫結合。具體做法是在研制試驗階段盡可能考慮到后續(xù)的作戰(zhàn)試驗所需的實戰(zhàn)背景,在作戰(zhàn)試驗鑒定中充分利用研制試驗鑒定中的試驗數(shù)據(jù)[4]。2015 年1 月美國國防部發(fā)布的5000.02 指令從規(guī)劃、執(zhí)行等方面,對一體化試驗鑒定提出了更為詳盡的管理要求。如一旦做出新裝備開發(fā)決策,項目主任要負責組建一個一體化試驗鑒定小組,其成員包括經授權的試驗數(shù)據(jù)提供方代表和使用方代表,如研制試驗鑒定、作戰(zhàn)試驗鑒定、用戶等,以確保各方通力合作;由作戰(zhàn)試驗鑒定機構牽頭,與項目主任協(xié)同規(guī)劃作戰(zhàn)試驗鑒定,以確保研制試驗鑒定活動能更好理解作戰(zhàn)目標及作戰(zhàn)試驗鑒定的相關要求;研制試驗鑒定提供的試驗數(shù)據(jù),經過作戰(zhàn)試驗鑒定局批準后,可被用于作戰(zhàn)試驗鑒定等[3]。

近年來,美軍面臨著國防預算緊縮和多樣化軍事威脅增多的雙重挑戰(zhàn),迫使美軍在成本控制和軍事發(fā)展之間尋找平衡點。武器裝備體系試驗,是一個成本高、風險大的復雜系統(tǒng)工程。采用一體化試驗鑒定模式,加強研制試驗鑒定與作戰(zhàn)試驗鑒定的有機結合,一方面,便于盡早發(fā)現(xiàn)武器系統(tǒng)存在的不足,降低武器系統(tǒng)的研制成本和研發(fā)風險;另一方面,有效推動美軍武器裝備體系試驗鑒定進程的發(fā)展。一體化試驗鑒定已成為美軍實現(xiàn)試驗效率和試驗效益最大化的重要手段。

2.2 在試驗手段上,發(fā)展建模仿真和互操作驗證等核心技術

美國國防部一直將建模與仿真列為重要的國防關鍵技術,建立了目前世界上最完備的作戰(zhàn)仿真體系,其措施主要包含以下兩個方面。

2.2.1 以建模仿真技術為核心,推進體系結構發(fā)展

從20 世紀90 年代開始,美軍以建模與仿真技術為核心,致力于分布式體系結構的構建,并將其列為發(fā)展武器裝備體系試驗能力的首要任務。經過二十多年的發(fā)展,主要使用的分布式體系結構有以下三種:

(1)分布式交互仿真——DIS(Distributed Interactive Simulation),以及1990 年MITRE 公司設計的聚合級仿真協(xié)議——ALSP。DIS 是在1983 年DARPA 與美陸軍共同制定的網絡仿真研究計劃(SIMNET)基礎上研制的分布式交互仿真技術。DIS 的主要功能是定義一種連接不同地理位置的、不同類型的仿真對象為整體的基本框架,為高度交互的仿真活動提供一個逼真的虛擬環(huán)境。不足之處主要體現(xiàn)在兩個方面:一方面,盡管DIS 系統(tǒng)的構造仿真節(jié)點具有一定的聚集性,但其對外的表現(xiàn)仍然是以單個實體的形式出現(xiàn),無法真正實現(xiàn)將構造仿真、虛擬仿真和實況仿真集成到一個綜合環(huán)境中;另一方面,DIS 只允許在統(tǒng)一時間推進制度及時間尺度下的仿真應用的共同參與,實現(xiàn)交互,對于具有不同的時間管理策略、不同精度和粒度的其他類型仿真則無法提供互操作聯(lián)合仿真的能力[5],盡管ALSP 在這方面做了些努力,但仍無法滿足大規(guī)模仿真的需要。

(2)高層體系結構——HLA(High Level Architecture)。HLA 是在DIS 和ALSP 發(fā)展和應用的基礎上,建立的一個解決各種類型的仿真系統(tǒng)間的互操作性和可重用性問題的仿真體系結構,真正實現(xiàn)將構造仿真、虛擬仿真和實況仿真集成到一個綜合環(huán)境里,滿足各種類型仿真的需要[5]。但不足的是,由于一開始HLA 被定位為可應用于仿真的所有類型及用途,使得HLA 的通用性評價很高,而專用性相對較弱,由此獲得“雜而不精”的負面評價。

(3)試驗與訓練使能體系結構——TENA(Test and Training Enabling Architecture)。TENA 于20世紀90 年代開始開發(fā),是FI2010(Foundation Initiative 2010)工程的主要產品,旨在定義未來靶場軟件開發(fā)、集成與互操作的總體結構,將一系列可重組、可互操作、地理位置分布的試驗訓練靶場資源組合起來,建立符合需要的邏輯靶場,以逼真的方式完成各種試驗與訓練任務[6]。TENA 充分借鑒了HLA 的思想,但TENA 針對試驗與訓練領域的特定需求對HLA 進行了擴展,提供了試驗與訓練所需的能力,因此,相對中立于應用領域的HLA,TENA 更專用,更適合于試驗與訓練領域。

上述的三種體系結構在功能上各有長短,但針對體系裝備分布式試驗領域,TENA 體系結構為其主流。需要注意的是,這三種仿真體系結構在各自領域仍在使用,并基于這些體系結構開發(fā)了新的系統(tǒng),但是由于這些體系結構所采用的技術、體制各不相同,不同體系結構的系統(tǒng)在互通上受到諸多限制,美軍將這些問題列為分布式仿真領域下一步要成熟和完善的方向。

2.2.2 以裝備互聯(lián)互通為重點,加強裝備互操作性試驗鑒定

互聯(lián)、互通、互操作是武器裝備體系構成的核心要素。其中,互聯(lián)是基礎,互通是手段,互操作是目的。利用系統(tǒng)的互聯(lián)、信息的互通,實現(xiàn)功能的互操作,使裝備體系內各構成要素之間的關聯(lián)性發(fā)生非線性的躍升,產生出作戰(zhàn)效能整體涌現(xiàn)性和結構力。推行互操作試驗,有助于美軍獲取適應于聯(lián)合作戰(zhàn)要求的武器裝備體系。

美國防部目前開展互操作試驗能力建設的主要手段有:一是發(fā)展互操作試驗設施設備,如美國國防部聯(lián)合互操作試驗司令部,因試驗設施配套完備,技術手段先進,在美軍武器裝備互操作試驗認證中發(fā)揮了至關重要的作用。二是強化具有互操作試驗能力的重點靶場,如美國陸軍的瓦丘卡堡電子靶場和空軍的埃格林第46 試驗聯(lián)隊等。三是重點建設具備互操作能力的實驗室,如美陸軍最大的系統(tǒng)集成實驗室的中央技術保障設施,可以完成200 個網絡中心系統(tǒng)的集成與試驗。

2.3 在試驗環(huán)境上,整合分布式綜合性試驗設施

裝備試驗靶場是開展武器裝備試驗鑒定的依托環(huán)境,是裝備戰(zhàn)斗力有效生成的可靠保障,是裝備試驗體系建設的核心內容。面對整個裝備體系中所有平臺無法全部進入試驗靶場進行試驗的現(xiàn)實難題,美軍在聯(lián)合作戰(zhàn)思想牽引下,提出從個體靶場向體系靶場的轉型,體系靶場建設突出體現(xiàn)了聯(lián)合、互操作理念,強調聯(lián)合試驗和聯(lián)合訓練能力的提升。為加快靶場信息化改造和試驗能力建設,美軍主要采取了以下兩項措施。

2.3.1 制定聯(lián)合任務環(huán)境試驗路線圖,指導裝備試驗鑒定發(fā)展

2004 年3 月,美國國防部在《轉型規(guī)劃指南》中指出,美軍不僅要能“像作戰(zhàn)一樣訓練”,而且要實現(xiàn)“像作戰(zhàn)一樣試驗”,需要在聯(lián)合任務環(huán)境下開展充分的、逼真的試驗鑒定,國防部應為此提供新的試驗能力。據(jù)此,美國國防部作戰(zhàn)試驗鑒定局于2004 年11 月發(fā)布了《聯(lián)合任務環(huán)境試驗路線圖》,該路線圖明確要求“在戰(zhàn)場實驗室、研制試驗設施及部隊的作戰(zhàn)設備之間建立穩(wěn)固的連接,形成LVC(Live—實裝的)、(Virtual—模擬的)、(Constructive—結構的)聯(lián)合任務環(huán)境,在此環(huán)境中進行實驗、研制、試驗或訓練”[7]。也就是說該路線圖明確提出了兩方面的建議,一是必須開發(fā)開放式、分布式網絡基礎結構,針對聯(lián)合系統(tǒng)和裝備體系的作戰(zhàn)評估和作戰(zhàn)試驗鑒定;二是必須在聯(lián)合任務環(huán)境下充分、逼真地驗證武器裝備、裝備體系完成特定任務的能力。

2.3.2 整合分布式試驗基礎設施,提供永久性裝備體系試驗能力

根據(jù)聯(lián)合試驗路線圖的要求,國防部于2005年12 月啟動了聯(lián)合使命環(huán)境試驗能力(JMETC)計劃。該計劃旨在建立分布式網絡基礎結構,為美軍開展體系試驗提供核心支撐。該計劃指出,利用現(xiàn)代網絡和仿真技術,將分布式的真實的(L-Live)、虛擬的(V-Virtual)和構建的(C -Constructed)試驗資源、設施有效聯(lián)結,使遠程的靶場和試驗設施實現(xiàn)跨域融合,綜合集成各種體系要素,構建一體化真實、虛擬、構造的聯(lián)合分布式(LVC—DE)任務環(huán)境,為體系試驗提供持久、強健的現(xiàn)代化聯(lián)網核心基礎設施,供用戶在聯(lián)合任務環(huán)境下對體系作戰(zhàn)能力進行充分、逼真的試驗鑒定[8]。

到目前為止,JMETC 計劃已為聯(lián)合環(huán)境下的試驗做了大量基礎性工作,在美國國防部范圍內建立了“實體、虛擬和結構化分布式環(huán)境”(LVC -DE),為美軍開展裝備體系試驗鑒定提供基于標準網絡的、可用的、持久的、低成本的試驗資源與數(shù)據(jù)聯(lián)通共享能力[10]。截至2013 年,聯(lián)合任務環(huán)境試驗能力的基礎設施已初步建成,美軍已經連接了近百個試驗站點,分布全美境內陸、海、空軍重點靶場,有力支撐了美軍“綜合火力2007”“聯(lián)合戰(zhàn)斗空間動態(tài)沖突排解”等分布式試驗鑒定。未來,美軍將建立連接全部試驗靶場、試驗基地的永久性試驗鑒定基礎設施,所制定的方法規(guī)程將寫入試驗鑒定政策制度中,為在聯(lián)合任務環(huán)境中對裝備體系效能進行全面試驗鑒定提供有力支撐。

2.4 在試驗程序上,規(guī)范裝備體系試驗鑒定過程

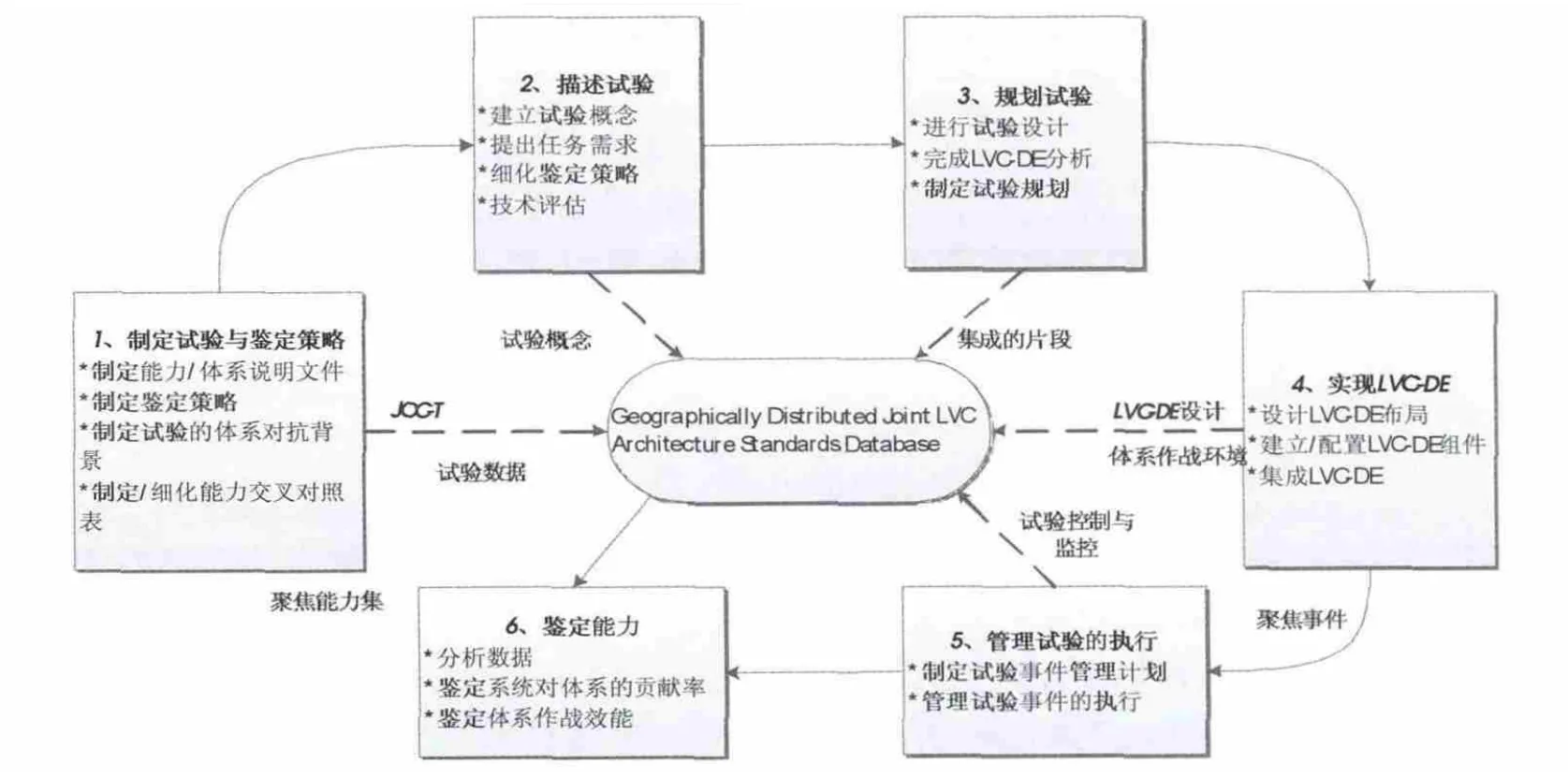

美軍“聯(lián)合環(huán)境試驗路線圖”明確指出,要實現(xiàn)在聯(lián)合任務環(huán)境下的試驗鑒定能力,全面評估裝備體系效能或在預期的聯(lián)合作戰(zhàn)環(huán)境中的能力,必須更新和擴展當前試驗鑒定的規(guī)程程序。

根據(jù)這一指示精神,美國防部作戰(zhàn)試驗鑒定局于2006 年2 月啟動了“聯(lián)合試驗鑒定方法”(JTEM)工程,于2009 年12 月,交付了“能力試驗方法”(CTM)3.0 版文件,并發(fā)布了試驗和采辦組織的CTM 用戶手冊,提出了在聯(lián)合任務環(huán)境下對裝備體系的聯(lián)合任務效能(JMe)進行試驗鑒定的方法和程序。

“能力試驗方法”(CTM)是以LVC 分布式環(huán)境為基礎,可靈活應用于各種類型的試驗鑒定活動,不僅適用于單個系統(tǒng)的試驗,也適用于體系試驗或非裝備解決方案開展試驗。該方法包括一套完整的試驗程序和步驟,用戶可根據(jù)自身需要選取最適用的步驟開展試驗。CTM 提供了大量分析工具來支持能力試驗,幫助用戶對復雜的試驗環(huán)境進行定義、確定試驗指標、設計試驗具體事件并通過試驗得出評估結果[9]。需要指出的是,CTM 方法不是替代美軍現(xiàn)有的規(guī)程,而是對現(xiàn)有的試驗方法與程序進行補充和擴展,是一種以適應未來一體化聯(lián)合作戰(zhàn)為目的的、靈活的試驗鑒定方法。

根據(jù)CTM 手冊,CTM3.0 版本是圍繞聯(lián)合任務環(huán)境,通過6 個步驟來規(guī)劃和實施武器系統(tǒng)或裝備體系的聯(lián)合環(huán)境試驗,是一個從確認試驗需求到鑒定試驗結果的循環(huán)過程[10],如圖1 所示。該手冊對用戶如何采用能力試驗方法進行試驗的規(guī)劃、設計、管理和實施提供了詳盡的指導,以規(guī)范試驗人員在各階段任務的實施。CTM3.0 作為JTEM 工程的重要成果,成為開展聯(lián)合試驗環(huán)境下裝備體系試驗鑒定的方法指南。

通過上述措施,美軍一方面有效推進了裝備成體系發(fā)展進程,保證了滿足需求的裝備投入戰(zhàn)場使用;另一方面也全面拉動了武器裝備試驗鑒定綜合能力的提升,促進了武器裝備試驗條件、試驗技術、試驗模式與試驗理論的創(chuàng)新發(fā)展。

圖1 武器裝備體系試驗運行結構圖

3 對我軍的啟示與思考建議

盡管經過幾十年的探索實踐,我軍在裝備試驗方面取得顯著成就,建立了門類較為齊全、手段相對完備的試驗鑒定理論與實踐體系。但客觀來說,我軍裝備試驗工作仍較多的注重單一裝備戰(zhàn)術技術性能的考核,缺乏對裝備體系進行整體作戰(zhàn)效能的試驗鑒定,試驗與作戰(zhàn)相脫節(jié),靶場條件建設滯后于裝備建設的需要。產生這些原因,既有傳統(tǒng)觀點禁錮、思想不重視等因素的影響,也有技術不成熟、方法手段滯后等原因。當前,我軍武器裝備建設進入自主創(chuàng)新研發(fā)、成建制、成體系方向發(fā)展的新時期,試驗鑒定作為武器裝備發(fā)展鏈條上的重要環(huán)節(jié),應當順應這一轉型,實現(xiàn)武器裝備試驗模式的創(chuàng)新,保證我軍試驗鑒定能力與武器裝備建設同步發(fā)展。學習美軍發(fā)展武器裝備體系試驗鑒定的成功做法與經驗,對于探索出適合我國國情、軍情的裝備建設需求的試驗鑒定模式,推進我軍武器裝備試驗鑒定創(chuàng)新具有重要的參考和借鑒意義。

3.1 正確認識裝備體系試驗鑒定

裝備體系試驗鑒定是裝備試驗理論、技術和手段的新發(fā)展新開拓,是一個全新領域,需要裝備試驗鑒定相關各方統(tǒng)一思想、提高認識。一是充分認識裝備體系試驗鑒定的重要性。在一體化聯(lián)合作戰(zhàn)的大背景下,武器裝備體系化成為未來武器裝備發(fā)展的趨勢,這促使裝備試驗鑒定必須突破傳統(tǒng)的試驗模式,以體系理念來主導試驗鑒定,適應軍事變革的挑戰(zhàn)。因此需要充分認識到裝備體系試驗鑒定的重要性,確定發(fā)展裝備體系試驗鑒定的決心,將裝備體系試驗鑒定能力建設盡快提上日程。二是充分認識裝備體系試驗鑒定的復雜性。裝備體系試驗鑒定對象構成很復雜,聯(lián)合試驗環(huán)境、試驗程序規(guī)程、試驗鑒定技術、組織指揮及各軍兵種部門之間合作等客觀和現(xiàn)實困難,都決定了裝備體系試驗鑒定是一項極其復雜的系統(tǒng)工程。三是充分認識裝備體系試驗鑒定的長期性[11]。開展武器裝備體系試驗研究,從理論方法、技術研究,到局部試點、全面展開,必然要經歷長期的發(fā)展過程。目前我軍裝備體系試驗鑒定研究還只是停留在許多獨立的“點”上,遠未形成“面”和“體”,與美軍差距較為明顯,此外還需要在試驗力量、體系結構、信息網絡、綜合保障等諸多要素上實現(xiàn)全方位、配套式改革。可以說,推動我軍裝備體系試驗鑒定發(fā)展,仍然任重道遠。

3.2 優(yōu)化試驗鑒定組織管理機制

裝備體系試驗鑒定的重要性、復雜性和長期性的特點,決定了武器裝備體系試驗鑒定能力的建設必須有頂層機制進行指導和統(tǒng)一管理,對裝備體系試驗鑒定進行整體考慮和通盤籌劃。目前我軍對裝備試驗鑒定采取分段計劃、多部門管理和分散實施的方式,導致試驗鑒定沒有統(tǒng)籌規(guī)劃統(tǒng)一管理、研制試驗與作戰(zhàn)試驗相脫節(jié)、試驗數(shù)據(jù)難以融合共享、試驗資源利用效率低等問題存在。應借鑒美軍經驗,一是加強體系試驗鑒定統(tǒng)籌規(guī)劃。設立較高級別的高層機構對裝備體系試驗鑒定牽頭建設,指定具體部門制定裝備體系試驗鑒定規(guī)劃,作為試驗鑒定的權威指導;深入開展研制試驗鑒定與作戰(zhàn)試驗鑒定一體化實踐,創(chuàng)新實裝與仿真相結合的試驗鑒定模式,通過試驗鑒定切實提升裝備的作戰(zhàn)效能和適用性,進而提升新型武器裝備體系構建及作戰(zhàn)能力。二是要加強試驗資源的規(guī)劃與管理。設立試驗資源管理中心對試驗投入、試驗資源和試驗裝備統(tǒng)一管理,打破各部門利益,合理配置試驗資源,避免重復建設,保證試驗資源的高效利用;整合現(xiàn)有資源,加強試驗資源的協(xié)調與共享,自上而下的規(guī)劃試驗鑒定的基礎設施能力,為開展裝備體系試驗鑒定提供基礎設施。

3.3 加速推進裝備體系試驗鑒定法規(guī)和試驗標準體系建設

“不以規(guī)矩,不成方圓”,法規(guī)和標準是裝備試驗鑒定活動的根本依據(jù)。美軍發(fā)展武器裝備體系試驗鑒定也相應制訂了完備規(guī)范的試驗鑒定法規(guī)及標準,上至國防部,下至各軍種部,各級法規(guī)條例和標準規(guī)程制度都規(guī)定嚴格,分工翔實,以確保進行武器裝備體系試驗鑒定活動有法可依、有章可循。長期以來,我軍由于缺乏相應的法規(guī)制度和統(tǒng)一的試驗標準,在試驗鑒定活動中存在各參與部門之間資源共享難,武器系統(tǒng)之間聯(lián)通難等問題。因此,必須盡快制定武器裝備體系試驗鑒定相關政策文件,完善配套法規(guī)制度和程序標準。一方面要建立與裝備體系試驗鑒定配套的裝備試驗法規(guī)體系。將體系試驗鑒定作為試驗鑒定體系的重要組成部分,科學確定裝備體系試驗在試驗鑒定中的地位;明確和強化一體化試驗鑒定模式,在研制任務總要求中明確將體系作戰(zhàn)試驗納入研制程序,早期考慮未來體系作戰(zhàn)需求,降低試驗成本與風險等;在體系試驗分工中,明確各參與單位的任務和職責。另一方面要健全武器裝備體系試驗鑒定軍用標準體系。制定相關的標準、規(guī)范和協(xié)議,統(tǒng)一數(shù)據(jù)規(guī)范和通用的結構管理,統(tǒng)一相關技術和程序標準等。以完整適用的管理法規(guī)制度和科學統(tǒng)一的程序標準作為依據(jù),來指導我軍裝備體系試驗鑒定工作順利實施。

3.4 重點加強關鍵技術、方法的開發(fā)應用

為科學準確評估體系對抗下裝備之間的互操作性和體系配套性,必須采用建模、仿真、網絡等手段作為開展體系試驗的核心支撐。建議借鑒美軍的成功經驗,加強仿真試驗鑒定技術和方法的研究,尤其是數(shù)學仿真(Mathematical Simulation)和硬件在回路仿真(Hardware In Loop Simulation)方面的研究;利用建模仿真技術構建各種復雜環(huán)境;利用相應的網絡化試驗鑒定技術,使裝備體系中的武器系統(tǒng)利用彼此的貢獻,產生更大的整體效應,減少試驗設施的重復建設;開發(fā)多樣化的結構分析、評估方法及試驗技術,積累綜合運用多種方法的成功經驗,以擴展對體系試驗數(shù)據(jù)信息的采集。

3.5 科學構建一體化體系試驗環(huán)境

傳統(tǒng)的以系統(tǒng)為中心的作戰(zhàn)環(huán)境模擬方法,難以充分反映未來體系作戰(zhàn)環(huán)境的復雜性,必須在逼真的體系環(huán)境中進行全面的試驗。要充分考慮我國國情軍情,合理確定體系試驗鑒定環(huán)境的建設規(guī)模、功能和發(fā)展目標。一方面從資源有效利用的角度,對現(xiàn)有的靶場和配裝資源進行合理改造,有機整合各種試驗能力;另一方面,加大對體系試驗硬件設施建設的經費投入,實現(xiàn)試驗資源和建模與仿真群的互聯(lián)互通,構建滿足體系作戰(zhàn)要求及體系試驗需求的綜合試驗鑒定環(huán)境。

4 結束語

裝備體系試驗鑒定是在武器裝備體系化發(fā)展的必然趨勢下順應而生的,是一項極具創(chuàng)新性的復雜系統(tǒng)工程。本文在分析美軍裝備體系試驗鑒定的主要做法舉措上,結合我軍實際提出幾點對策與建議。下一步,將在裝備體系試驗鑒定的系統(tǒng)設計與試驗評估方法等具體問題上作更進一步的研究。

[1] 郭齊勝,姚志軍,閆耀東,等. 武器裝備體系試驗工程研究[J].裝甲兵工程學院學報,2013,27(2):1 -5.

[2] 王凱,趙定海,閆耀東,等. 武器裝備作戰(zhàn)試驗[M]. 北京:國防工業(yè)出版社,2012.

[3] United States Department of Defense. DoD Directive 5000.02.Operation of the Defense Acquisition System[EB/OL]. [2015-01]. http://www.dtic.mil/whs/directives.

[4] United States Department of Defense. DoD Directive 5000. 01.The Defense Acquisition System[EB/OL]. [2008 -12]. http://www.dtic.mil/whs/directives.

[5] 康鳳舉. 現(xiàn)代仿真技術與應用[M]. 北京:國防工業(yè)出版社,2001.

[6] V.S.000.TENA—The Test and Training Enabling Architecture Reference Document. Version 2002[R]. VSA:V.S.

[7] Richard Lockhart. Joint Mission Environment Test Capability(JMETC)[R]. Arlington:Department of Defense,Test Resource Management Center,2008.

[8] Col Eileen A. Bjorkman. Results of Distributed Tests With Integrated Live-Virtual-Constructive Elements:The Road to Testing in a Joint Environment[J]. ITEA Journal,2009;30:73-83.

[9] Operational Test and Evaluation Manual[R]. VA:Marine Corps Operational Test and Evaluation Activity,2011.

[10] Foulkers. John B. Live - Virtual - Constructive Accomplishments and Challenges:A Corporate View[R]. Department of Defense,Test Resource Management Center,2009.

[11] 郭齊勝,姚志軍,閆耀東,等. 武器裝備體系試驗問題初探[J].裝備學院學報,2014,25(1):99 -102.