Narcotrend麻醉深度監測在老年全麻患者中的臨床應用

Narcotrend麻醉深度監測在老年全麻患者中的臨床應用

杜奕鵬范譯方崔瑞岑李春萍

(吉林大學白求恩第一醫院麻醉科,吉林長春130021)

摘要〔〕目的研究Narcotrend(Ni)麻醉深度監測在老年患者全身麻醉中的應用。方法選取ASA分級Ⅱ或Ⅲ級在全麻下行擇期手術老年患者60例,隨機分為對照組(C組)、淺麻醉組(NL組)和深麻醉組(ND組)。記錄手術時間、睜眼時間、拔管時間、定向力恢復時間、丙泊酚及瑞芬太尼用量,記錄蘇醒期的麻醉深度監測指標。用改良Brice interview問卷調查表調查患者有無術中知曉發生。結果與C組相比,NL組與ND組患者睜眼時間、拔管時間、定向力恢復時間均顯著縮短(P<0.05),丙泊酚用量顯著減少(P<0.01);與NL組相比,ND組蘇醒期各階段顯著延長(P<0.01),丙泊酚用量顯著增加(P<0.05);蘇醒期階段NL組和ND組患者NTI比較無統計學差異,兩組不同NTS級別患者例數比較無差異;三組患者均未發生術中知曉。 結論老年患者全身麻醉中應用NT麻醉深度監測可以減少麻醉藥物的用量,縮短患者蘇醒時間,提高患者的蘇醒和恢復質量。

關鍵詞〔〕Narcotrend;全身麻醉

中圖分類號〔〕R614.2〔文獻標識碼〕A〔

通訊作者:李春萍(1964-),女,碩士生導師,副教授,碩士,主要從事老年圍術期臟器保護研究。

第一作者:杜奕鵬(1987-),男,醫師,碩士,主要從事臨床麻醉與圍術期器官保護研究。

老年患者各個器官功能儲備下降,麻醉醫生在術中不僅要關注其鎮靜、鎮痛和肌松效果,還要注意麻醉藥物的用量及合適的麻醉深度,以免引起術中知曉和術后認知功能障礙。本研究通過使用Narcotrend(NT)麻醉深度監測對不同麻醉深度下老年患者麻醉藥物用量、蘇醒情況、術中知曉進行觀察,以期在老年患者麻醉中應用麻醉藥物更加合理,提高麻醉質量,保障老年患者圍術期安全。

1對象與方法

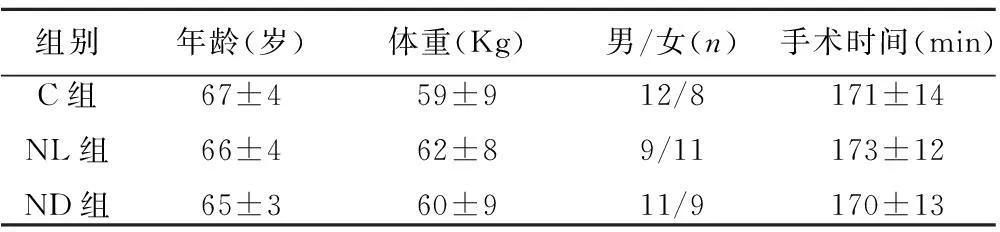

1.1對象選取2013年9~11月于我院在全身麻醉下行擇期胃腸手術老年患者60例,ASA分級Ⅱ或Ⅲ級,年齡60~75歲,男32例,女28例,體重指數(BMI)20~25 kg/m2,預計手術時間2~4 h。采用隨機數字表法將患者分為對照組(C組)、淺麻醉組(NL組)和深麻醉組(ND組)每組20例。三組患者體重、年齡、性別構成、手術時間比較均無統計學差異(P>0.05),見表1。

組別年齡(歲)體重(Kg)男/女(n)手術時間(min)C組NL組ND組67±466±465±359±962±860±912/89/1111/9171±14173±12170±13

排除標準:已知對本實驗相關藥品過敏者;長期服用抗抑郁藥、鎮靜藥、鎮痛藥、酗酒及其他藥物依賴者;有明顯肝腎及心肺功能異常、神經及精神系統疾病、聽力及視力障礙、術前意識不清無法溝通及術后不能完成隨訪者;手術時間超過4 h、術中失血量超過400 ml及術后入ICU的患者。

1.2方法所有患者術前常規禁食水,不用術前藥物。患者入室后常規監測心電圖(ECG)、心率(HR)、脈搏血氧飽和度(SpO2),開放外周靜脈通路,NL組與ND組另行NT麻醉深度監測。三組患者麻醉誘導方法相同,均靜注咪達唑侖0.03 mg/kg、依托咪酯0.3 mg/kg、順式阿曲庫銨0.15 mg/kg、芬太尼3 μg/kg,待患者意識消失、肌松條件滿意后行氣管插管。監測呼氣末二氧化碳濃度(PETCO2),維持SpO2在98%以上,PETCO235~ 45 mmHg。麻醉維持使用丙泊酚聯合瑞芬太尼靜脈持續泵注,間斷給予順式阿曲庫銨以維持肌松。C組患者術中根據生命體征由麻醉醫生調整丙泊酚及瑞芬太尼劑量;NL組患者通過調節麻醉藥物劑量將NT指數(NTI)控制在64~37,相應麻醉深度級別(NTS)為D0~D2;ND組患者將NTI控制在36~13,相應NTS為E0~E2。

1.3觀察指標記錄三組患者手術時間、術畢至呼之睜眼的時間(t1)、術畢至拔管的時間(t2)、術畢至定向力恢復的時間(t3)、丙泊酚及瑞芬太尼用量;記錄NL組和ND組患者呼之睜眼時(T1)、拔管時(T2)、定向力恢復時(T3)的NTI和NTS;用改良Brice interview問卷調查表調查患者有無術中知曉發生。

1.4統計學方法采用SPSS19.0軟件,計量資料組間比較采用單因素方差分析,計數資料采用χ2檢驗。

2結果

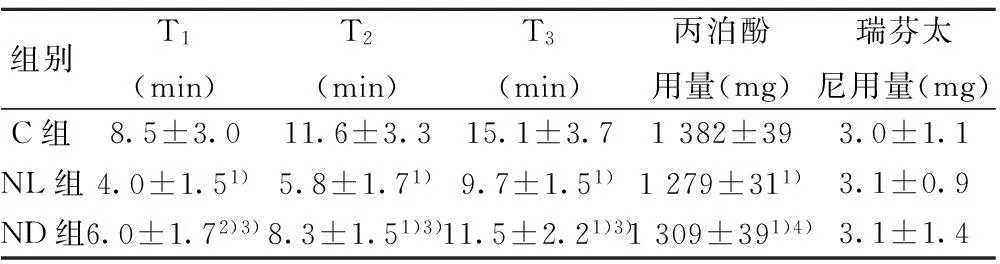

2.1蘇醒情況及麻醉藥物用量比較與C組相比,NL組與ND組患者睜眼時間、拔管時間、定向力恢復時間均顯著縮短(P<0.05),丙泊酚用量顯著減少(P<0.01);與NL組相比,ND組蘇醒期各階段顯著延長(P<0.01),丙泊酚用量顯著增加(P<0.05),見表2。

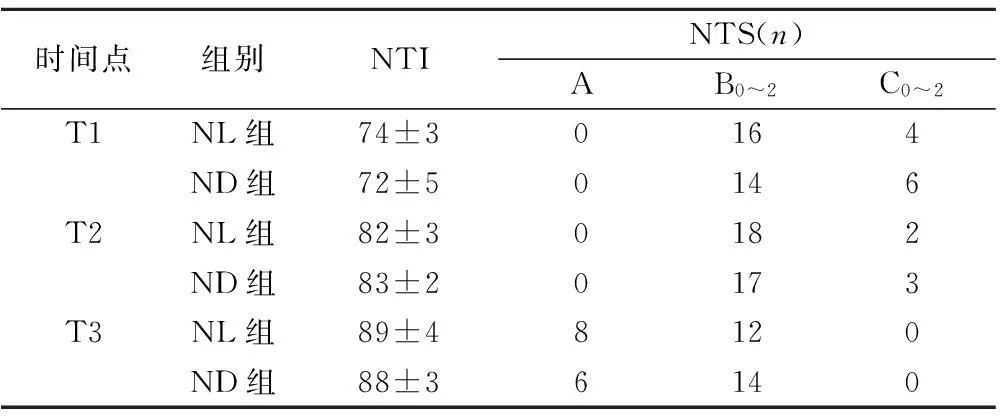

2.2不同時間點NTI與NTS比較T1、T2、T3時間點NL組和ND組患者NTI比較無統計學差異(P>0.05),蘇醒期階段兩組不同NTS級別患者例數比較無統計學差異(P>0.05),見表3。

2.3術中知曉的發生三組患者均未發生術中知曉。

組別T1(min)T2(min)T3(min)丙泊酚用量(mg)瑞芬太尼用量(mg)C組8.5±3.011.6±3.315.1±3.71382±393.0±1.1NL組4.0±1.51)5.8±1.71)9.7±1.51)1279±311)3.1±0.9ND組6.0±1.72)3)8.3±1.51)3)11.5±2.21)3)1309±391)4)3.1±1.4

與C組比較:1)P<0.01,2)P<0.05;與NL組比較:3)P<0.01,4)P<0.05

時間點組別NTINTS(n)AB0~2C0~2T1NL組74±30164ND組72±50146T2NL組82±30182ND組83±20173T3NL組89±48120ND組88±36140

3討論

NT麻醉深度監測儀是一種新型的以腦電分析為基礎的監測儀〔1〕,通過電極片在頭部任意位置采集分析即時的腦電信號,自動分析分級后顯示患者的麻醉/意識深度狀態。NT電極片安放不受位置限制因而也受到關注〔2〕。NT將腦電信號以6個階段14個級別作為量化指標,將腦電自動分級轉化為0~100范圍內的無量綱麻醉深度指數,并同時顯示α、β、γ、δ波的功率譜變化情況和趨勢〔3〕。

NTI和NTS是臨床監測麻醉和催眠深度的有效指標,與丙泊酚的血漿、效應室濃度有良好的相關性。譚瑋等〔4〕研究發現NT與其他麻醉深度監測如腦電雙頻指數(BIS)的一致性及相關性程度高。 Bauerle等〔5〕研究證明NT能預測丙泊酚的鎮靜深度,也可用于其他麻醉藥物和阿片藥物的鎮靜深度監測。

本研究表明術中使用NT可以在保證血流動力學穩定的前提下減少麻醉藥物的用量,縮短蘇醒期時間。NL組和ND組患者在呼之睜眼時、拔管時、定向力恢復時的NTI和NTS組間比較無統計學差異,考慮其原因為術中增加麻醉深度僅延長患者蘇醒時間,而患者在蘇醒期各階段均處于同一意識水平。

Wilhelm等〔6〕在一項多例數研究中發現,在預計手術將要結束時調整麻醉藥物劑量使NTS維持在CO2,可使患者在蘇醒期恢復良好,但尚無數據表明在手術結束階段麻醉深度在此范圍內患者是否會出現術中知曉。Ghoneim等〔7〕指出術中知曉最常見的原因為麻醉過淺,占研究病例中的87%。為保證患者安全,防止出現術中知曉,故本實驗監測組將麻醉深度維持在D~E階段,實驗結果表明,三組患者均未發生術中知曉。

綜上,老年患者全身麻醉中應用NT麻醉深度監測可以減少麻醉藥物用量,縮短患者蘇醒時間,提高患者的蘇醒和恢復質量,對預防老年患者術中知曉的發生具有指導作用。

4參考文獻

1Lai RC,Lu YL,Huang W,etal.Application of a narcotrend-assisted anesthesia in-depth monitor in the microwave coagulation for liver cancer during total intravenous anesthesia with propofol and fentanyl〔J〕.Chin J Cancer,2010;29(1):117-20.

2Jiang YY,Qiao B,Wu LL,etal.Application of Nacrotrend monitor for evaluation of depth of anesthesia in infants undergoing cardiac surgery:a prospective control study〔J〕.Braz J Anesthesiol,2013;63(3):273-8.

3俞增貴,龔燦生,陳彥青,等.腦狀態指數和Narcotrend指數用于預測全麻蘇醒期意識恢復的比較〔J〕.臨床麻醉學雜志,2012;28(12):1181-3.

4譚瑋,羅愛林.Narcotrend與BIS監測硬膜外阻滯期間右美托咪定鎮靜深度的比較〔J〕.臨床麻醉學雜志,2013;29(2):109-12.

5Bauerle K,Greim CA,Schroth M,etal.Prediction of depth of sedation and anaesthesia by the Narcotrend EEG monitor〔J〕.Br J Anaesth,2004;92(6):841- 5.

6Wilhelm W,Kreuer S,Larsen R.Narcotrend-Studiengruppy.Narcotrend EEG monitoring during total intravenous anaesthesia in 4630 patients〔J〕.Anaesthesist,2002;51(12):980-8.

7Ghoneim MM,Bloek Rl,Haffarnan M,etal.Awareness during anesthesia:risk factors,causes and sequelae:a review of reported cases in the literature〔J〕.Anesth Analg,2009;108(2):527-35.

〔2014-09-02修回〕

(編輯李相軍)