翰墨薪傳見精神

編者按2013年2月教育部公布了《中小學書法教育指導綱要》,書法進校園,書法進課堂,把書法教育正式納入到了國家的教育系統中。2014年7月16日,中國書法家協會組織實施了“翰墨薪傳工程”中小學書法師資首批培訓在全國12個省、市、自治區同時開學。由此,中國書法教育的大幕被掀開。中國書法包含了歷史、哲學、美學、道德、技藝等方面的豐富內涵,書法有法,如何在書法學習中有效地繼承和弘揚其中的菁華,是每一個書法教育者和書法學習者所面臨的問題。

蘇州自古以來就是人文薈萃、書法昌盛之地。歷來涌現的眾多書法大家自不必說,就是現在也依然是全國書法教育中觀念最超前、群眾基礎最扎實、活動最頻繁、成果最豐碩的地區之一,書法教育和書法普及一直走在全國的前列。2000年開始,僅學校書法教育基地建設就達9個。2008年成為中國書法家協會命名授牌的“中國書法名城”(全國首批共2家)。從2012年4月,全面啟動“中國書法名城蘇州書法教育干百工程”,用3年時間面向社會義務培養了1000名書法愛好者,面向市區中小學義務培養了100名書法師資。涌現了蘇州工業園區青劍湖學校.吳江屯村實驗小學、吳中區木瀆第三中心小學等“書法進校園”活動先進集體,以及程振旅、陳生甫、李少鵬等“書法進校園”活動先進個人,還有葉敘玄、趙錕、許晨曦、朱樹民、王潔等“蘇州市首批書法名師工作室”導師。蘇州多層次、全方位構建的書法教育的網絡,滿足了廣大市民、學生學習書法的需要,正在顯現出書法教育的實效。

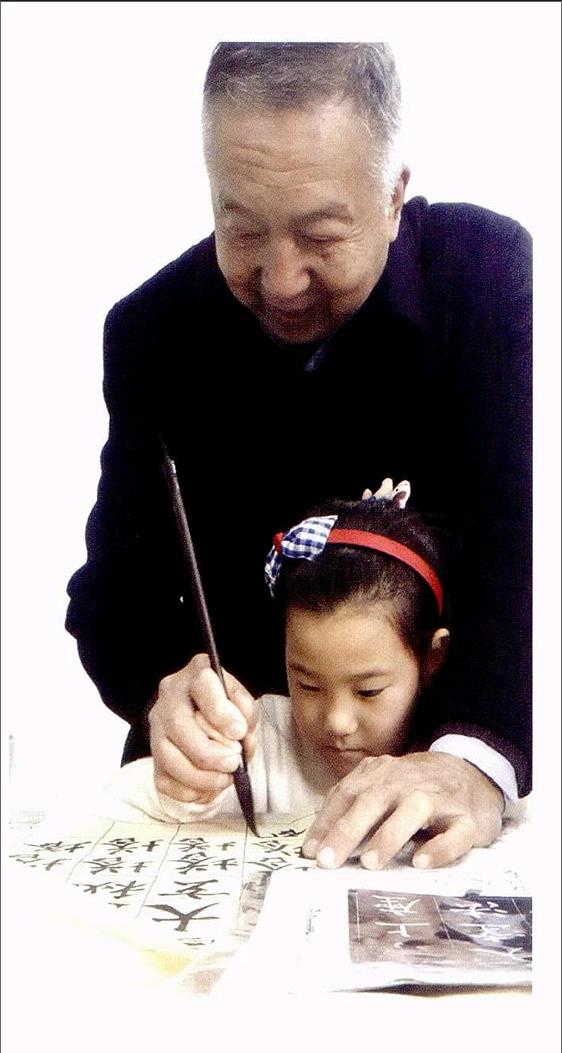

藝術是個體性的創造,書法教育的效果最終要通過受教育的對象——個體的書法實踐體現出來。書法教育,無論是知識的傳授,技法的訓練,還是人格的陶冶,最終要落實在作品的創作上來,,口傳心授,書法教育自有一套傳授和學習的方式。,在書法教育大規模興起的今天,我們以蘇州王福辰、王潔、施王卓爾祖孫三代翰墨傳承的典型事跡為范例,對于我們認識翰墨薪傳的本質很有啟示。

自敘

王福辰

我是江蘇金壇人,祖父王直卿為清朝最后的秀才(后又考上廩生,之后科舉制度廢除),是民國時期金壇之宿儒。他十分重視對于女進行傳統文化的教育,我和爺爺一起生活,7歲時,他便教我學寫毛筆字。

記得爺爺在一塊白漆木板上,用紅漆書寫上一段文字讓我每日描紅,經他批閱后再用濕布擦去重寫,爺爺稱這木板為“誡板”。“誡板”上的文字我至今還依稀記得:“上古大人,孔氏乙己;化及三千,七十二士;……佳哉作仁,可知禮山。”后來,我從清代書法理家粱同書的輸論里,知道清代兒童啟蒙時,都是寫“上大人”之類的話。

解放后,我上小學四年級,由于老師說我字寫得好,我對書法的興趣更高了,之后從中學到大學再到工作崗位,只要有閑暇,我都會提筆練字,或讀一些古代書法論。

1981年,女兒7歲時,我便開始教她學習書法,從柳顏唐楷人手。為提高女兒學習積極性,我每周同她進行一次書法“比賽”,努力營造家庭的書法氛圍。女兒的書法作品在蘇州少年兒童中脫穎而出,我也因此成為平江少年宮第一批外聘書法老師。1998年,因女兒學書法取得的成績,我被評為“蘇州市好家長”。

1992年,我建立了自己的書法工作室(即今“王潔書法工作室”之前身)。1993年我把10多年傳授書法的經驗寫成了《小朋友學書法》一書,由江蘇古籍出版社出版。找的初衷是,書中文字要淺顯,讓初中水平的學牛家長也能買得起。1994年該書獲得“五個一丁程”優秀作品獎。

隨著女兒王潔書法水平的不斷提高,我的角色開始轉換,成了女兒的助手,協助她做書法培訓,我是她和孫女施王卓爾書法作品的第一個欣賞者和批評者。

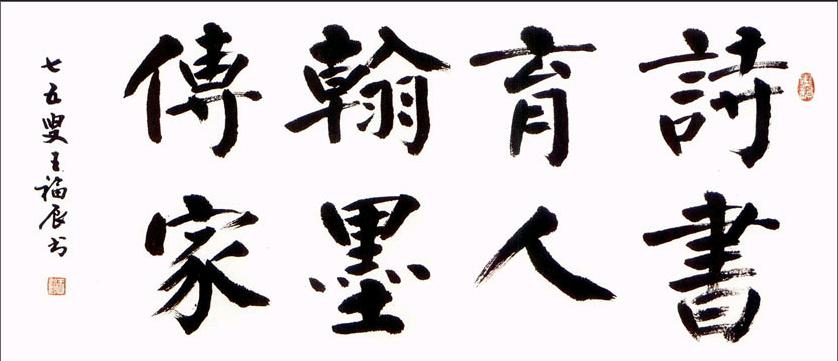

現存,我雖然年屆75,卻仍然繼續工作。學習書法,給家帶來歡樂;傳承書法,使我精神充實。我不拙煙,不喝酒,不搓麻將,不旅游,但我覺得很幸福。