膝關節半月板損傷行關節鏡手術的個性化護理干預

宮翠姣

【摘要】 目的 探討和總結膝關節半月板損傷行關節鏡手術的護理方法。方法 138例半月板損傷患者, 隨機分為對照組和觀察組, 各69例, 所有患者均行關節鏡手術。對照組患者術后給予常規護理, 觀察組患者在對照組基礎上給予個性化護理干預, 治療結束后比較兩組患者的臨床效果。結果 兩組患者術后的關節腫痛率、膝關節功能評分、護理滿意度及平均住院時間指標比較, 觀察組顯著優于對照組, 差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 個性化護理干預應用于膝關節半月板損傷行關節鏡手術中, 保證了關節鏡手術的效果, 促進了關節功能早期恢復, 減少患者住院時間, 提高患者的滿意度及生活質量, 臨床可大力推廣應用。

【關鍵詞】 半月板損傷;關節鏡手術;護理干預

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.02.186

半月板損傷是最常見的膝關節運動性創傷之一, 關節鏡下治療半月板損傷與傳統手術方式比較, 具有創傷小、并發癥少、關節功能恢復快等優點。指導患者進行正確的康復訓練, 對于關節功能恢復和預防術后并發癥至關重要。為了探討膝關節半月板損傷行關節鏡手術的護理方法, 選取本院運動醫學外科2013年1月~2014年12月收治的138例半月板損傷患者作為研究對象, 臨床效果滿意, 現將護理體會報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 將本院運動醫學外科2013年1月~2014年12月診治的138例半月板損傷患者作為研究對象, 術前MRI檢查均確診為半月板損傷。其中69例外側半月板損傷, 44 例內側半月板破裂, 盤狀半月板損傷25例。臨床癥狀:膝關節疼痛腫脹、彈響、關節絞索等。將患者隨機分為對照組和觀察組, 各69例。對照組男48例, 女21例, 年齡22~45歲, 平均年齡(36.9±3.0)歲;觀察組男40例, 女29例, 年齡26~49歲, 平均年齡(38.5±3.5)歲。兩組患者性別、年齡、病情程度等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 治療方法 兩組患者均在硬膜外麻醉下行關節鏡手術, 97例行半月板部分或大部分切除, 半月板修補縫合41例。

1. 3 護理措施 對照組患者術后行骨科常規護理, 觀察組患者除常規護理外還實施了圍手術期的個性化護理干預, 具體干預措施如下。

1. 3. 1 心理護理 由于患者對疾病及手術相關知識缺少了解, 通常伴有憂慮、恐懼心理[1]。責任護士要全面掌握患者的心理狀態, 宣教疾病相關知識, 講解手術目的、方法及優點。通過介紹病區手術成功的病例, 增強其自信心, 提高手術成功率。

1. 3. 2 術前準備 術區皮膚準備, 術前禁食12 h, 禁水8 h, 預防麻醉反應所致窒息及吸入性肺炎的發生。由于手術及麻醉的原因, 術后患者可能出現尿潴留及便秘, 術前訓練患者床上排大小便[2, 3]。指導患者進行各種術前功能訓練, 如:股四頭肌等長收縮訓練(3組/d, 50次/組)、行足、踝部背伸肌跖屈訓練(3組/d, 50次/組)、直腿抬高訓練等。術前功能鍛煉可以增加股四頭肌肌力及術后膝關節功能的恢復, 并為術后功能鍛煉做好準備。

1. 3. 3 術后一般護理 患者術后去枕平臥4~6 h。6 h后患者無惡心嘔吐, 從進食流質到半流質食物, 逐步過渡到軟食、普食。指導患者進高熱量、高蛋白質、高維生素、易消化的低脂飲食, 宜于切口愈合[4]。

1. 3. 4 病情觀察及護理 術后患肢加壓包扎彈力繃帶, 抬高患肢15~20°。膝關節下墊軟枕, 保持屈曲位。觀察患肢皮膚顏色、溫度、腫脹、感覺、運動以及足背動脈搏動情況。術后膝關節局部冰敷20~30 min, 4~5次/d, 以減輕術后疼痛和腫脹。

1. 3. 5 功能鍛煉

1. 3. 5. 1 股四頭肌鍛煉及踝泵運動 股四頭肌在半月板損傷2周后可發生肌肉萎縮[5]。術后當日做股四頭肌等長收縮及踝泵運動, 15~30次/組, 3~5組/d, 以促進血液循環, 消除腫脹, 預防肌肉萎縮。訓練時注意節奏和幅度, 以患者不感覺疼痛及疲勞為宜。

1. 3. 5. 2 直腿抬高練習 術后第1天可以開始做直腿抬高練習[6]。取仰臥位, 全身放松, 術側膝關節伸直, 保持踝關節功能位, 抬腿至足跟距離床面25~30 cm, 持續15~20 s, 逐漸緩慢放下, 間歇3~5 s后再重復練習, 20~30次/組, 3~4組/d;循序漸進, 以增加肌力。

1. 3. 5. 3 膝關節屈曲練習 術后第2~3天根據關節腫脹及疼痛情況, 逐步開始膝關節屈曲練習。使用膝關節治療儀做被動訓練, 1~2次/d, 45 min/次, 屈膝活動度從30°開始, 每天增加10~15°, 逐漸達到120°。膝關節治療儀訓練可以增加關節液的吸收, 加速關節軟骨修復, 加速切口愈合, 改善關節活動度。

1. 3. 5. 4 負重康復訓練 患者術后4~5 d根據病情進行單腿站立及平衡功能訓練, 5 min/次, 2~3組/d, 在練習過程中護理人員要加強看護, 防止跌倒等意外發生。手術1周后指導患者扶拐下床活動, 逐漸負重。對于半月板修補縫合的患肢負重前用彈力繃帶包扎或應用卡盤支具保護, 囑患者不能突然旋轉膝關節。術后2周進行靠墻靜蹲練習, 1~2 min/次, 5~10次/組, 2~3組/d;術后3周單腿蹲起練習, 要求動作緩慢、有控制, 20次/組, 1~2組/d。術后4周患關節被動屈曲角度逐漸達到與健側相同, 同時進行抗阻伸膝訓練以達到增加肌力目的。半月板縫合者6周內避免深蹲動作。術后1~3個月, 要求關節活動度至正常, 逐漸恢復日常活動能力。

1. 3. 6 出院指導 出院前責任護士與康復師為患者制定個體化康復訓練計劃, 鼓勵患者出院后要堅持功能鍛煉, 直至患肢功能完全恢復。同時告知患者在未完全康復前注意避免過重的體力勞動及劇烈的體育鍛煉。出院后3~12個月定期隨訪患者康復鍛煉情況及膝關節功能恢復情況。

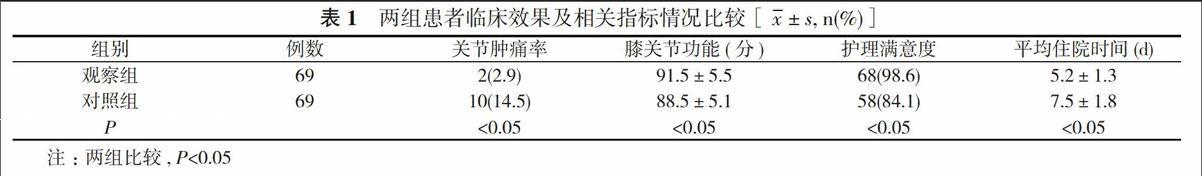

1. 4 觀察指標 觀察比較兩組患者術后關節腫痛、膝關節功能(采用Lysholm評分標準對膝關節功能進行評價)、平均住院時間。對比兩組患者護理滿意度, 采用本院自制調查問卷, 分為滿意和不滿意。

1. 5 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

兩組患者術后的關節腫痛率、膝關節功能、護理滿意度、平均住院時間等指標比較, 觀察組顯著優于對照組, 差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 小結

本文對照組患者術后給予常規護理, 觀察組患者在對照組基礎上給予個性化護理干預, 兩組患者術后的關節腫痛率、膝關節功能、護理滿意度及平均住院時間指標比較, 觀察組顯著優于對照組(P<0.05)。

綜上所述, 通過科學、系統地康復訓練及精心護理, 保證了關節鏡手術的效果, 促進了關節功能早期恢復, 降低患者住院時間, 提高患者的滿意度及生活質量, 可在臨床廣泛應用。

參考文獻

[1] 司佳亞.膝關節鏡治療半月板損傷256例的護理.中國現代藥物應用, 2015, 9(2):178-179.

[2] 戴璐, 王正梅.關節鏡下治療青少年膝關節外側盤狀半月板損傷的護理.中國實用護理雜志, 2011, 27(30):23-24.

[3] 吳玲.膝關節鏡下治療半月板損傷圍手術期護理.中國傷殘醫學, 2015, 23(6):155-156.

[4] 陳少儀, 盧結英, 梁轉好.半月板損傷經關節鏡治療患者的個性化護理.國際護理學雜志, 2013, 32(7):1431-1432.

[5] 余德愛, 吳曉霞, 謝衛梅.關節鏡下半月板損傷術后病人的個性化護理.護理學雜志, 2009, 24(24):28-29.

[6] 蔡敏英.膝關節鏡手術后的護理.中國實用護理雜志, 2011, 27(6): 22.

[收稿日期:2015-08-14]