寧夏各市2012年生態承載力供需平衡狀況分析

曹園園+璩向寧+衛萍萍

摘要:從生態承載力的角度出發,應用生態足跡模型,引入生態供需平衡指數,對2012年寧夏回族自治區5個地級市的不同土地利用類型的生態足跡和生態承載力進行測算。結果顯示,2012年寧夏固原市生態足跡最小,為2.047 hm2/人;吳忠市生態足跡最大,為2.560 hm2/人。銀川市的生態承載力為五市之中最小,為0.669 4 hm2/人;中衛市的生態承載力最大,為1.631 4 hm2/人。各市均表現出生態赤字,從生態平衡指數得出銀川生態赤字最大,中衛生態赤字最小。分析不同土地利用類型可知各市的耕地、草地、林地、水域、化石能源用地、建筑用地的生態足跡差別較大,其中草地和水域的生態赤字量最大。

關鍵詞:生態足跡;生態承載力;生態平衡指數;寧夏

中圖分類號:S718 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?文章編號:0439-8114(2015)23-5887-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.23.022

Municipal Supply and Demand Balance of the Ecological Capacity of Ningxia in 2012

CAO Yuan-yuan,QU Xiang-ning,WEI Ping-ping

(Northwest Land Degradation and Ecological Restoration/Northwest Restoration of Degraded Ecosystems and the Ministry of Education Key Laboratory of Reconstruction/Ecology and Biological Resources in Western Development Joint Research Centre,Ningxia University,

Yinchuan 750021,China)

Abstract: The ecological footprint analysis method was used to calculate the ecological footprint, balance index of supply and demand of different types of land use in 5 cities of Ningxia Hui Autonomous Region in 2012. The results showed that the ecological footprint of Guyuan was the lowest and 2.047 hm2 per human, while that of Wuzhong was highest and 2.560 hm2 per human among the five cities. The ecological carrying capacity of Yinchuan was the lowest and that of Zhongwei was the highest among all cities, which was 0.669 4 hm2/human and 1.631 4 hm2/human, respectively. The five cities were all in the condition of ecological defict. With the balance index of supply and demand, the ecological defict of Yinchuan was largest, while that of Zhongwei was lowest. The ecological footprint of different types of land use(farmland, grassland, woodland, waters, fossil energy land and construction land)varied greatly. Grassland and water was in large propotion of ecological deficit.

Key words:ecological footprint; ecological carrying capacity; ecological balance index;Ningxia

生態承載力是人與自然相互依賴關系的重要度量[1]。生態足跡法可以很好地把資源和環境兩類承載力結合起來[2],生態足跡法自1992年由William[3]提出,后來由Wackernagel(1997)[4]完善了生態足跡理論和模型。自從生態足跡的方法引入中國以來,國內各地的學者應用此法對不同地區、不同尺度生態承載力狀況進行了計算和評價。徐中民、張志強等[5,6]對中國西部十二省生態足跡進行了計算并對中國生態足跡發展能力進行了分析。陳敏等[8]和陳成忠等[9]人從長時間尺度研究了中國生態足跡變化情況,此后時間尺度這個研究方法較常應用于生態足跡的變化與影響分析。近年來對某個具體行政區域(省、市、縣)的生態盈余[9],生態足跡動態變化[10]或土地資源[11]等具體的資源利用類型的生態足跡分析研究較多,但對于寧夏各個市生態足跡的分析對比并不多見。

研究區位于中國西部干旱地區,地處中國三大自然區域的接合部位,地理環境具有明顯的過渡性,加之地貌類型多,地形起伏大,自然條件復雜,生態環境十分脆弱。因此本研究對寧夏2012年各市的生態足跡、生態承載力狀況進行計算,應用生態平衡指數分析2012年寧夏回族自治區各市生態承載力的供需平衡狀況。endprint

1 ?材料與方法

1.1 ?研究區概況

寧夏回族自治區位于北緯35°14"-39°23",東經104°17"-107°39"之間,地處中國西部的黃河上游地區,是中國五大自治區之一,有銀川、石嘴山、固原、吳忠、中衛5個地級市。南北相距456 km,東西相距250 km,總面積為6.6多萬km2。寧夏東鄰陜西省,西部、北部接內蒙古自治區,南部與甘肅省相連。遠離海洋,深居內陸,南端(固原地區南半部)屬南溫帶半干旱區,中部(固原地區的北部至鹽池、同心一帶)屬中溫帶半干旱區,北部(銀川平原)則為中溫帶干旱區,南北氣候懸殊較大,是典型的大陸型氣候。全年平均氣溫在5~9 ℃之間,引黃灌區和固原地區分別為全區高溫區和低溫區。寧夏降水量南多北少,大都集中在夏季。干旱山區年平均降水400 mm,引黃灌區年平均157 mm。寧夏地處黃土高原與內蒙古高原的過渡地帶,地勢南高北低。從地貌類型看,南部以流水侵蝕的黃土地貌為主,中部和北部以干旱剝蝕、風蝕地貌為主,是內蒙古高原的一部分。境內有較為高峻的山地和廣泛分布的丘陵,也有由于地層斷陷又經黃河沖積而成的沖積平原,還有臺地和沙丘。地表形態復雜多樣,為經濟發展提供了不同的條件。

1.2 ?研究方法

1.2.1 ?生態足跡模型 ?生態足跡的計算分生物資源消費項目和能源消費項目,生態足跡是指生產這些消費的物質和能量所需的生物生產土地面積及吸納這些產生的廢棄物所需的生物生產土地面積的總和。

Ai=ci /wi ?(1)

ef=■rk×(■ci /wi) ?(2)

其中,Ai為生態足跡,ci為該種消費資源的當地消費量,wi為該種消費資源的平均產量;ef為人均生態足跡;rk為均衡因子。

1.2.2 ?生態承載力模型 ?生態承載力是指區域內生物生產性空間的面積,是一種真實土地面積,反映了生態系統對人類活動的供給程度。在核算生態承載力時,借助于產量因子和均衡因子進行調整核算,使不同種類生產性土地轉化為具有同一生產力水平的土地面積。

ec=∑ck×rk×Pk ? (3)

其中,ec為人均生態承載力;ck為人均占有的第k類生物生產性土地面積;rk為均衡因子;pk為產量因子。

1.2.3 ?生態赤字和生態盈余模型 ?生態足跡與生態承載力兩者的差值,若人均生態足跡超過了地區所能提供的人均生態承載力,則出現生態赤字;反之表現為生態盈余。

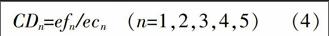

1.2.4 ?供需平衡模型 ?除生態盈余與生態赤字研究生態供給和需求外,本研究另引入生態承載力供需平衡指數(CD)對區域生態供需平衡關系進行研究。CD是指區域人均生態足跡和人均生態承載力之間的比值,反映了不同土地利用類型的生態資源供給和需求關系,n代表寧夏各市:

CDn=efn /ecn ?(n=1,2,3,4,5) ? (4)

根據CD的大小關系,可以將寧夏各市的生態承載力供需平衡劃分為CD小于0.8為生態盈余區,CD在 0.8~1.2之間為生態平衡區,CD在1.2~1.4之間為生態略為赤字區,CD大于1.4為生態赤字區。

1.3 ?數據來源

生態足跡核算數據主要來源于寧夏5個地級市統計年鑒(2012年)、能源統計年鑒(2012年)等; 固原、銀川、中衛等市經濟要情手冊(2012)。在具體獲取數據時,發現各市統計年鑒所統計的項目不盡相同,因此對寧夏各市生態足跡計算所需數據進行了遴選(表1)。其中的產量因子借助世界自然基金會(WWF)2008年公布的數據:耕地為1.8,林地為2.0,草地為0.8,建設用地為 1.6,水域為0.2,化石燃料用地為0.7[13]。化石燃料折算系數見表2[14]。本研究人口數據采用的為常住人口統計數據。

2 ?結果與分析

2.1 ?生態承載力的計算結果

2.1.1 ?寧夏各市不同土地類型的生態足跡 ?根據生態足跡模型把寧夏土地利用類型劃分為耕地、草地、林地、水域、化石能源用地、建筑用地6種類型,根據生態足跡模型計算寧夏2012年各市的不同土地類型生態足跡和各區域人均生態足跡,2012年寧夏固原市生態足跡最小,為2.047 hm2/人;吳忠市生態足跡最大,為2.560 hm2/人。由圖1可知,各市的耕地、草地、林地、水域、化石能源用地、建筑用地的生態足跡差別較大,如銀川的人均耕地生態足跡為0.582 hm2,固原的人均生態足跡為1.069 hm2。

2.1.2 ?寧夏各市生態承載力 ?生態承載力是指區域內真正擁有的生物生產性空間的面積,是一種真實土地面積,反映了生態系統對人類活動的供給程度。在核算生態承載力時,借助于產量因子和均衡因子進行調整核算,使不同種類生產性土地轉化為具有同一生產力水平的土地面積。化石能源用地理論上是指專門用于吸收化石燃料燃燒排放的CO2的土地,但事實上并未留出這類土地,所以參考相關研究化石能源用地面積取值為0[15]。2012年寧夏各市的生態承載力計算結果見表3。

2.1.3 ?生態承載力供需平衡指數 ?對寧夏各市2012年生態承載力和生態足跡計算后,以寧夏各市人均生態承載力和人均生態足跡指數為基礎數據,應用生態承載力供需平衡模型,根據計算得出的CD值判定寧夏各市的生態赤字或盈余,結果見表4。

2.2 ?寧夏各市生態承載力供需平衡狀況分析

2.2.1 ?2012年寧夏各市生態足跡、生態承載力結果分析 ?分析寧夏五市的6類生態生產性土地的生態足跡變化規律可以得出各市不同類型的土地資源消費狀況,并從生態足跡角度說明城市的發展狀況。銀川市耕地、草地、林地生態足跡相對較低而建筑用地生態足跡較高,這就說明銀川市的主要消費品不在糧食、肉類、蔬菜等生活必需品上,而是對化石能源的消費較大,說明銀川市的工業化水平相對于其他四市來說較高。吳忠、固原、中衛3市耕地、草地、林地生態足跡相對較高,說明吳忠、固原、中衛3市的主要消費品是糧食、肉類、蔬菜等生活必需品,說明3市的工業化水平處于較低階段。endprint

寧夏各市生態承載力結果見表3,銀川市耕地生態承載力是寧夏5市之中最小的,分析原因發現銀川市耕地面積有16.7萬hm2,在寧夏總體來看總量并不算低;但銀川市人口較多,達204.6萬,接近寧夏總人口的1/3;中衛市耕地生態承載力最高,達1.254 0 hm2/人。寧夏各市草地的供應量比較大,但草地的均衡因子和產量因子相對較小,計算出各市的草地生態承載力較低。固原市林地生態承載力在寧夏最高為0.036 1 hm2/人,其原因是固原市地處寧夏南部山區,森林覆蓋率較高。寧夏各市的水域生態承載力普遍較低,這跟寧夏自治區地理位置和氣候條件有關。建筑用地石嘴山生態承載力較高,是因為石嘴山是寧夏的重要工業城市,煤炭業發展較早,又有不少的鋼鐵企業,造成石嘴山市熱力和電力消耗量較大,因此其建筑用地生態承載力較高。

2.2.2 ?寧夏生態承載力供需平衡狀況分析 ?根據表4可知,從總體來看寧夏各市CD值均大于1.2,表現為生態赤字,其中銀川生態赤字最為嚴重,平衡指數為2.673,中衛市赤字量最小,平衡指數為1.302,表現為略為赤字。由表5可知,2012年寧夏固原、吳忠、中衛3市耕地生態承載力有盈余,中衛的耕地生態盈余最大,達0.398 1 hm2/人;銀川與石嘴山兩市呈現出較大的耕地生態赤字,石嘴山耕地生態赤字達0.466 1 hm2/人。從5市耕地生態承載力可知寧夏目前耕地資源占用量大,耕地已成為稀缺資源之一。

由表5可知,寧夏5市草地均表現出較大生態赤字,其中吳忠市草地生態赤字最大,其原因是吳忠(靈、鹽臺地)地處寧夏中部干旱帶,降雨量年度間差異大,形成耕地較少、草地多的景象,因此草地生態足跡也最高。

寧夏各市的水產品消費量大,但水域產品的生產性面積不大且大部分為天然養殖,因此造成水域生態赤字較為嚴重。在建筑用地方面銀川市呈現出生態赤字,其余四市表現出生態盈余。

3 ?小結與討論

本研究應用生態足跡模型對寧夏各市不同土地利用類型情況下的生態足跡、生態承載力狀況、生態平衡指數進行分析,以了解寧夏各市生態平衡狀況。主要研究結果如下:

1)寧夏各市的耕地、草地、林地、水域、化石能源用地、建筑用地的生態足跡差別較大,如銀川的耕地生態足跡為0.581 6 hm2/人,固原生態足跡為1.069 0 hm2/人。生態承載力方面寧夏各市的差別也較大,中衛市耕地生態承載力最高,達1.254 0 hm2/人;銀川市耕地生態承載力是寧夏5市之中最小的,為0.378 1 hm2/人。對不同類型的生態足跡與承載力的計算也進一步證明寧夏各市城市發展狀況與區域分布格局。

2)從生態平衡指數來看寧夏各市均表現出生態赤字,銀川市生態平衡指數為2.673,生態赤字最為嚴重;中衛市生態平衡指數為1.032,生態赤字量最小。寧夏各市從各不同土地利用類型的生態平衡指數來看,水域和草地的生態赤字量最大。

寧夏各市生態足跡的研究結果對于促進地區發展有重要意義,建議各市發揮地區間生態比較優勢,因地制宜,努力將生態盈余轉化為促進地區發展的增長點。

參考文獻:

[1] 劉 ?東,封志明,楊艷昭.基于生態足跡的中國生態承載力供需平衡分析[J].自然資源學報,2012,27(4):614-623.

[2] 高吉喜.可持續發展理論探索:生態承載力理論、方法與應用[M].北京:中國環境科學出版社,2001.

[3] REES WE. Ecological footprints and appropriated carrying capacity:What urban economics leavesout[J]. Environment and Urbanization,1992,4(2):121-130.

[4] WACKERNAGEL M, REES WE.Our ecological foot-print: Reducing human impact on the earth[M]. Gabriola Island:New Society Publisher, 1996.

[5] 徐中民,張志強,程國棟.甘肅省1998年生態足跡計算與分析[J].地理學報,2000,55(2):607-616.

[6] 張志強,徐中民,程國棟,等.中國西部12省(區市)的生態足跡[J].地理學報,2001,56(5):599-610.

[7] 徐中民,張志強,程國棟,等.中國1999年生態足跡計算與發展能力分析[J].應用生態學報,2003,14(2):280-285.

[8] 陳 ?敏,張麗君,王如松,等.1978-2003年中國生態足跡動態分析[J].資源科學,2005,27(6):132-139.

[9] 陳成忠,林振山.中國1961-2005年人均生態足跡變化[J].生態學報,2008,28(1):338-344.

[10] 李利鋒,程升魁.生態占用-衡量可持續發展的新指標[J].資源科學,2000,15(4):375-382.

[11] 施開放,刁承泰,孫秀鋒,等.基于耕地生態足跡的重慶市耕地生態承載力供需平衡研究[J].生態學報,2013,33(6):1872-1880.

[12] WACKERNAGEL M. Sustainability indicators program ecological footprint accounts[EB/OL].[2014-10-18].http://redefiningprogress.org/programs/sustainabilityindicators/ef/methods/calculating.html.

[13] WWF International. Living Planet Report 2006[EB/OL].[2014-10-18].http://www.foot-printstandards.org.

[14] WACKERNAGEL M,ONISTO L,BELLO P,et al.National capital accounting ?the ecological footprint concept[J]. Ecologi-cal Econnomics,1999,29(3): 375-390.

[15] CHANG B, XIONG L Y. Ecological footprint analysis based on RS and GIS in arid land[J]. Journal of GeographicalScience,2005,15(1):44-52.endprint