長沙市鄉(xiāng)村聚落的形態(tài)特征及地域類型劃分

朱蘇暉 譚雪蘭 朱紅梅

摘要:通過對2013年長沙市的遙感影像數(shù)據(jù)進行探索性空間分析和空間韻律測算,分析了長沙市鄉(xiāng)村聚落的空間分布、規(guī)模分異和形態(tài)格局特征,并劃分了長沙市124個鄉(xiāng)鎮(zhèn)形態(tài)的地域類型。然后通過構建鄉(xiāng)村聚落的形態(tài)指標體系,選取6種指標,采用SPSS.17軟件的快速聚類的方法,將長沙市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為7個地域類型。結果顯示,在空間分布上,長沙市鄉(xiāng)村聚落集聚密度值由中西部地區(qū)向東呈遞減式分布。在規(guī)模分異上,長沙市鄉(xiāng)村聚落呈數(shù)量多規(guī)模小且差距不大的特征;規(guī)模的分布上具有高值集聚隨機分布特征,并且主要分布在瀏陽市西部地區(qū)和寧鄉(xiāng)縣少數(shù)地區(qū)。在形態(tài)格局上,通過對長沙市東西南北中5條樣帶的指標測算,發(fā)現(xiàn)長沙中部地區(qū)的聚落復雜程度高于長沙西部和東部,長沙北部總體低于長沙南部,長沙東部和北部的鄉(xiāng)村聚落連接穩(wěn)定性優(yōu)于其他地區(qū),長沙東部和南部的鄉(xiāng)村聚落的差異性同與其相比較的樣帶聚落而言都要大,長沙中部和北部的鄉(xiāng)村聚落分散指數(shù)值較高。

關鍵詞:鄉(xiāng)村聚落;形態(tài)特征;地域類型;長沙市

中圖分類號:P208;K901.8 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?文章編號:0439-8114(2015)23-6085-07

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.23.073

Morphological Characteristics and Regional Types of Rural Settlements in Changsha

ZHU Su-hui,TAN Xue-lan,ZHU Hong-mei

(College of Resources and Environment, Hunan Agruiculture University, Changsha 410128, China)

Abstract: Based on exploratory spatial analysis and spatial rhythm calculation of Remote Sensing Image Data of Changsha in 2013, the morphological characteristics of rural settlements in changsha was analyzed, and the changsha regional types in the form of 124 villages and towns were divided. Finally the city was divided into 7 regional types by constructing the index system of rural settlements, selecting 6 kinds of indexes, and using the method of fast clustering in spss.17. According to the study, it can be found that: in the spatial distribution of rural settlements in Changsha, its rural settlement cluster density decreasing distributed from the central and western regions to the East .In terms of scale, the characteristics of rural settlements in changsha are: large quantity, small scale and little difference. The rural settlement had a high value on the distribution of concentration of random distribution characteristics, and was mainly distributed in the west area of Liuyang and minority areas of Ningxiang county. In the pattern, through the calculation of the index of five transects of Changsha city, it is found the settlement situation in the central area of Changsha was more complex than the western and eastern, and the northern was less complex than the southern; the connection stability of rural settlement in the eastern and northern was better than other areas; the differences of rural settlement in the eastern and southern were larger than other transects; the fragmentation degree of rural settlements in the central and north Changsha was high.

Key words: rural settlement; morphological character; regional types; Changsha city

聚落就是人類為了獲取物資生活資料,各單個個體相互聚集成一個具有一定內(nèi)部關系的群體。鄉(xiāng)村聚落亦被稱為農(nóng)村居民點,是一定規(guī)模與從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)密切相關的人群,在一定區(qū)域范圍內(nèi)集中居住的現(xiàn)象與形態(tài)。農(nóng)村聚居模式是指一定范圍內(nèi)鄉(xiāng)村居民與賴以生存的自然、經(jīng)濟因素以及社會文化環(huán)境相互作用的結果[1]。第六次人口普查的結果顯示,中國仍然有近7.3億鄉(xiāng)村人口居住在農(nóng)村,占全國總人口的54.82%[2]。不同的生存環(huán)境、生產(chǎn)技術和獨一無二的地域文化,導致了各鄉(xiāng)村聚落不同模式之間的差異,且差異影響著各聚落的分布。因此,有必要根據(jù)鄉(xiāng)村聚落的區(qū)位、規(guī)模和形態(tài)進行地域類型的劃分,了解不同地域類型的鄉(xiāng)村聚落分布情況,對之后農(nóng)村區(qū)域的綜合發(fā)展具有重要的指導作用。

國外以聚落地理學研究為基礎,早期研究主要集中在鄉(xiāng)村聚落形成、空間分布和發(fā)展等方面。20世紀80年代以來,研究的方向主要以聚落的不同類型形成、鄉(xiāng)村聚落斑塊類型與可視化、規(guī)劃布局以及社會因素對鄉(xiāng)村用地變化影響和城郊鄉(xiāng)村的變遷等方面為主[3-7]。研究方法逐步變?yōu)槎ㄐ耘c定量相結合運用。

國內(nèi)對于鄉(xiāng)村聚落的研究晚于國外。1960年以后對農(nóng)用地地域類型進行了較為深入的研究,如各系統(tǒng)結構和集約化程度對地區(qū)的影響;運用主成分分析和聚落形成驅動因子劃分河流流域類型;根據(jù)地域類型、巖溶巖劃分地域等[8-10]。20世紀90年代以來,隨著國家改革和經(jīng)濟的持續(xù)增長,探究的焦點轉變成對鄉(xiāng)村聚落的空廢化、農(nóng)村居民點的空間分布及可持續(xù)發(fā)展和聚落的布局優(yōu)化等方面的探討[11-14]。相對于城市建設規(guī)模的研究,中國鄉(xiāng)村聚落的空間格局、形態(tài)規(guī)模及地域類型的研究方法還相對滯后,近年來在研究鄉(xiāng)村聚落規(guī)模空間方面對遙感技術的引用逐漸成為新的熱點,但是研究區(qū)域大多為西北部欠發(fā)達地區(qū)和沿海平原地區(qū),而且缺乏對地域空間運用大尺度研究[15-20]。

長沙市作為一個典型山地-丘陵地區(qū)的城市,地貌類型繁多,土地資源有限且鄉(xiāng)村聚落用地數(shù)量多、規(guī)模大,整個區(qū)域的類型呈現(xiàn)多樣化。特別是2005年以來長株潭一體化區(qū)域規(guī)劃建設的提出促使區(qū)域地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟社會的轉型,導致了鄉(xiāng)村聚落空間變化的加快以及各類型之間差別的擴大。因此,研究該區(qū)域鄉(xiāng)村聚落的形態(tài)特征從而劃分不同的地域類型,對鄉(xiāng)村聚落的經(jīng)濟發(fā)展和社會轉型以及土地資源合理利用有著一定的現(xiàn)實意義,可以為長株潭一體化后的長沙市新農(nóng)村建設提供研究指導與調控依據(jù)。

1 ?研究區(qū)概況

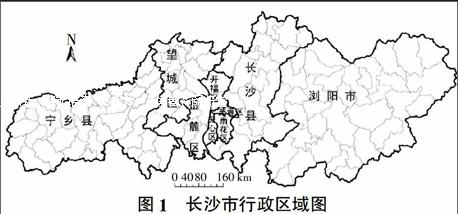

長沙市位于湖南省東北部,全市東西長約230 km,南北寬約88 km。地形地貌復雜多樣,山地地形分布在北部、南部和西部,而東南部以丘陵為主,東北部則以崗地為主。地處湘中丘陵與洞庭湖沖積平原過渡地帶和湘江下游地區(qū),東經(jīng)111°53′-114°5′,北緯27°51′-28°40′,下轄有6區(qū)2縣1市(芙蓉區(qū),天心區(qū),開福區(qū),岳麓區(qū),雨花區(qū)、望城區(qū)及長沙縣、寧鄉(xiāng)縣和瀏陽市)[21]。屬于亞熱帶季風濕潤氣候,氣候溫和,季節(jié)變化明顯。年均氣溫17.2 ℃,年均無霜期275 d,年積溫5 457 ℃,年均日照數(shù)1 677 d,年降水量1 390 mm。水資源充足,年均地表徑流量達808億m3[22]。截至2013年,長沙市土地總面積為11 815.96 km2,其中農(nóng)村居民用地面積為982.02 km2,占土地總面積的8.31%;長沙市總人口714.66萬人,其中農(nóng)村人口218.82萬人(圖1)。

2 ?研究方法

2.1 ?數(shù)據(jù)來源

選取2013年Landsat TM衛(wèi)星遙感影像以及2009年長沙市1∶50 000地形圖為基礎,運用Erdas 9.1軟件對遙感影像圖像先進行坐標配準、幾何校正等。參考2009年長沙地區(qū)第二次土地大調查后各鄉(xiāng)村聚落用地數(shù)據(jù)結果,根據(jù)實地調查對鄉(xiāng)村聚落進行解譯、矢量化處理,其中最小鄉(xiāng)村聚落上圖圖斑為600 m2。制作2013年長沙市鄉(xiāng)村聚落用地矢量分布圖,利用ArcGIS對各鄉(xiāng)村聚落矢量數(shù)據(jù)進行柵格化處理,作為本次研究的基本數(shù)據(jù)。

2.2 ?研究方法

2.2.1 ?探索性空間數(shù)據(jù)分析方法 ?利用ArcGIS空間分析方法中的核密度估計方法和平均最鄰近指數(shù)分析鄉(xiāng)村聚落的分布格局特征。

核密度估計方法屬于一種非參數(shù)的估計方式,是通過數(shù)學計算某一區(qū)域要素點到參考位置的距離,在觀測點上均勻化,為求出一條光滑的估計曲線。計算公式為:f(x)=■·■K·■。其中,f(x)為位于x位置的密度值;n為觀測值;h為光滑參數(shù)值;K為kernel函數(shù),x-xi為x位置距第i個觀測位置的距離。平均最近相鄰指數(shù)主要通過計算聚落斑塊中點與最鄰近點對應的平均距離,并將隨機分布模式作為比較標準來判別鄉(xiāng)村聚落分布模式是隨機、均勻還是集聚分布[23]。即D=■=■。其中,dmin是各聚落點與其最相鄰點之間距離的平均值;E(dmin)是聚落點最鄰近距離平均值的期望值,即鄉(xiāng)村聚落的邊緣總長度(用柵格表面數(shù)目表示),包括所有鄉(xiāng)村聚落邊界線和背景邊緣。

2.2.2 ?Geti-Ord G和Getis-Ord Gi* ?運用Geti-Ord G來測度全局空間自相關性和Getis-Ord Gi*測度局域的空間自相關性方法分析空間規(guī)模分異和簇聚特征。

全局Geti-Ord G是用來檢測變量數(shù)據(jù)在空間分布上是高值簇聚還是低值簇聚。其公式為:G(d)=■(i≠j)。式中,d為距離,Wij(d)是Xi與Xj點之間的距離權重。Xi和Xj分別代表空間要素在空間單元位置i和位置j的檢查值;運用Z(G)=[G-E(G)]/■所得值可判斷G(d)在空間上是否存在正/負相關性。當G(d)為正則代表存在高值聚集,G(d)為負則表示存在低值聚集,但G(d)并不能判定空間模式的相似性或異質性。

局部Getis-Ord Gi*(“熱點”探測)是用來識別部分區(qū)域位置上是否存在著數(shù)據(jù)變量之間的空間異質性,為區(qū)劃提供依據(jù)。用ArcGIS中的熱點分析的方法來揭示高值區(qū)和低值區(qū)。其數(shù)學公式為:G*i(d)=■Wij(d)Xj/■Xj。對G*i(d)進行標準化處理[同上式中Z(G)],其中,E(G)是Getis-Ord Gi*的數(shù)學期望,VAR(G)是Getis-Ord Gi*的數(shù)學方差。如果Z(G)為正且突出,表明i值的測度值屬于高值集聚熱點區(qū);相反,若Z(G)為負且明顯則表明i值的測度值屬于低值集聚冷點區(qū)。

2.2.3 ?空間韻律指數(shù)模型 ?運用空間韻律指數(shù)模型分析景觀空間格局特征。為分析整個長沙市鄉(xiāng)村聚落的形態(tài)分布差異,按東南西北中5個方位設立樣帶,分別為長西、長中、長東(南北走向)和長南、長北(東西走向)。每條樣帶由6 km×6 km的樣方組成,東西樣帶由15個樣方組成,南北樣帶由35個樣方組成。通過Fragstats軟件引入景觀形狀指數(shù)、蔓延度、斑塊面積標準差和分散指數(shù)等指標進行計算(圖2)。

3 ?結果分析

3.1 ?鄉(xiāng)村聚落空間分布

運用ArcGIS空間分析模型中平均最近的相鄰要素分析模式測度可知,長沙市鄉(xiāng)村聚落斑塊分布的最鄰近指數(shù)的最鄰近比率為0.87,矯正值Z得分為-113.72,似然值小于1%,由以上數(shù)據(jù)可知長沙市鄉(xiāng)村聚落格局可能是隨機產(chǎn)生的結果,且屬于集聚分布模式。

通過對鄉(xiāng)村聚落幾何中心的提取,并采用ArcGIS中核密度估計分析方法,制作出長沙市鄉(xiāng)村聚落的密度分布圖(圖3),并由密度圖發(fā)現(xiàn)以下特征:①長沙市鄉(xiāng)村聚落的總體平均密度為21.14個/km2,分布總體格局呈現(xiàn)中-西部密集,東部稀疏。且研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落的整體分布狀況與其復雜的地形地貌類型有著較高的相關性;②長沙市中部地區(qū)沿湘江兩岸屬于高密度聚集區(qū),且密度值高于39.77個/km2,并向東、西兩端呈階梯式稀疏分布;③在望城區(qū)西南低山丘陵區(qū)和西北濱湖沖積平原地區(qū)以東的東城鎮(zhèn)蘇蓼垸地區(qū)、開福區(qū)北部的平原湖地——蘇托垸地區(qū)、寧鄉(xiāng)縣中部的高崗地區(qū)形成了高密度聚集區(qū),平均密度在30.00-55.00個/km2;④長沙市東部地區(qū)以瀏陽市為主的山地、丘陵地區(qū)的鄉(xiāng)村聚落點分布相對稀疏,分布密度小于19.65個/km2。

3.2 ?鄉(xiāng)村聚落的規(guī)模分異

通過統(tǒng)計各聚落的景觀面積,并以此為分析變量,運用頻率分布圖、高低聚類檢驗和“熱點”分析的方法得出長沙市鄉(xiāng)村聚落的數(shù)量統(tǒng)計和空間分布特征(圖4)。

1)由圖4可知,圖中用地規(guī)模數(shù)據(jù)位于均值右邊的比左邊的少,變量值大的數(shù)量較少,因此長沙市鄉(xiāng)村聚落規(guī)模數(shù)量分布呈正偏態(tài)分布,缺乏對稱性;用地規(guī)模的面積以低值居多,其中以面積為900 m2的鄉(xiāng)村聚落數(shù)量最多,而面積為高值的聚落數(shù)量較少。說明長沙市鄉(xiāng)村聚落的面積規(guī)模普遍偏小且規(guī)模差距不大。

2)高低聚類檢驗的結果顯示,高值集聚特征是長沙市鄉(xiāng)村聚落規(guī)模空間分布的特點。觀測值G(d)大于期望值E(d),且假設Z(d)為145.733,似然值小于1%,此高聚類格局可能是隨機產(chǎn)生的結果。檢驗結果表明,長沙市鄉(xiāng)村聚落的規(guī)模分布具有顯著的高值集聚特征,即長沙市鄉(xiāng)村聚落規(guī)模分布具有多個高值集聚區(qū)(表1)。

3)通過空間“熱點”分析(圖5)可以發(fā)現(xiàn):①長沙市瀏陽市西部地區(qū)和寧鄉(xiāng)縣西北部以及東北部地區(qū)形成鄉(xiāng)村聚落規(guī)模較大且集中分布的“熱點區(qū)”;而望城區(qū)東部地區(qū)、長沙縣大部分地區(qū)和寧鄉(xiāng)縣中部地區(qū)鄉(xiāng)村規(guī)模較小,形成了農(nóng)村聚落聚集的“冷點區(qū)”。鄉(xiāng)村聚落的規(guī)模分異呈現(xiàn)出高低相互間隔結構。②在寧鄉(xiāng)縣東南部和望城區(qū)西部地區(qū)、長沙縣中部地區(qū),以及瀏陽市東部地區(qū)為聚落規(guī)模次高值分布區(qū)域;而次低值地區(qū)主要集中分布在瀏陽市中部地區(qū)。③根據(jù)鄉(xiāng)村聚落“熱點”分析圖與密度分布圖相比較可以發(fā)現(xiàn),兩個分析圖有著負相關的特征,即高密度分布的鄉(xiāng)村聚落地區(qū)呈現(xiàn)小規(guī)模集中模式,而低密度分布地區(qū)呈現(xiàn)大規(guī)模集中模式,形成了兩種模式并存的空間特征。

3.3 ?鄉(xiāng)村聚落形態(tài)格局特征

選取景觀形狀指數(shù)、蔓延度、斑塊面積標準差、分散指數(shù)等相關指標,并運用Fragstats景觀分析軟件對長沙市東、南、西、北、中5個地區(qū)的5條樣帶(3豎2橫)進行鄉(xiāng)村聚落格局的定量分析。

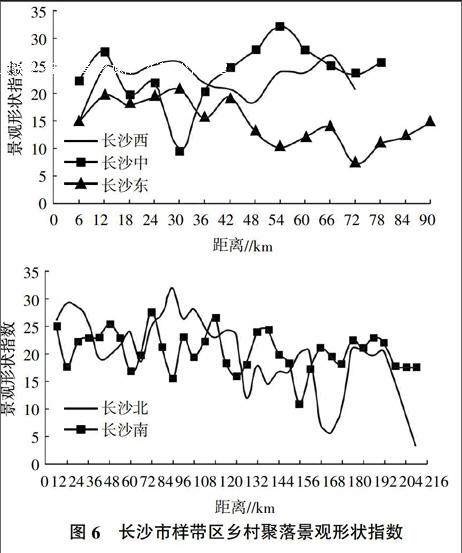

3.3.1 ?景觀形狀指數(shù)(LSI) ?景觀形狀指數(shù)是結合景觀面積對景觀總邊緣長度或邊緣密度的標準化度量,反映景觀形狀的不規(guī)則程度(圖6)。從樣帶趨勢線圖看,長中地區(qū)的數(shù)值最高且變動幅度大,長西地區(qū)數(shù)值最平緩,長東地區(qū)的數(shù)值相較于其余兩線最低,這說明長中地區(qū)的鄉(xiāng)村聚落形狀不規(guī)則性指數(shù)呈“兩邊高,中間低”態(tài)勢;而長西地區(qū)的鄉(xiāng)村聚落形狀不規(guī)則演化最平穩(wěn);長東地區(qū)的鄉(xiāng)村聚落形狀是3個地區(qū)中相對最規(guī)則的。長中地區(qū)在望城區(qū)南部的含浦鎮(zhèn)和長沙縣北部的安沙鎮(zhèn)出現(xiàn)了兩個形狀指數(shù)的峰值,說明這兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)聚落的形狀的不規(guī)則性較高;長東地區(qū)在瀏陽市大圍山鎮(zhèn)和達滸鄉(xiāng)的形狀指數(shù)數(shù)值最低,表明該區(qū)域聚落形狀最為規(guī)則。通過比較長北和長南兩條樣帶的形狀指數(shù),能夠觀察出長北地區(qū)的聚落形狀值的變化起伏遠高于長南地區(qū),并且在瀏陽市地區(qū)的南北樣帶反映的聚落形狀指數(shù)差別大,瀏陽市北部鄉(xiāng)村聚落形狀較為規(guī)則,南部鄉(xiāng)村聚落形狀的不規(guī)則性指數(shù)較高。

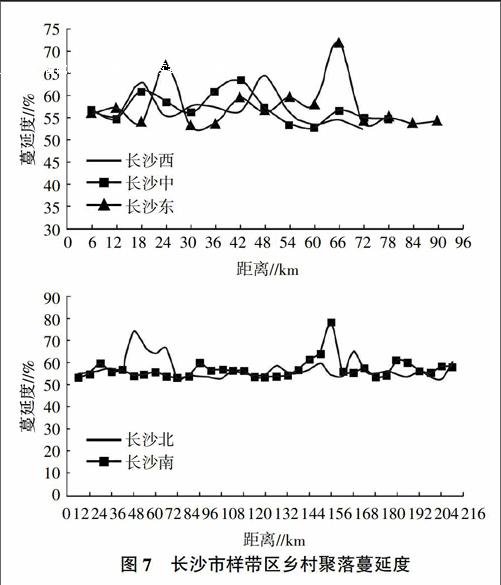

3.3.2 ?蔓延度(COHTAGION) ?蔓延度是指斑塊類型在空間分布上的集聚趨勢,即斑塊聚集成大面積且具有連續(xù)性的整體,反映的是聚落斑塊的聚合性(圖7)。從樣帶曲線上看,長西地區(qū)和長中地區(qū)的蔓延度較長東地區(qū)更為穩(wěn)定,蔓延度值穩(wěn)定在53~64;而長東地區(qū)的蔓延度數(shù)值變化幅度較大,其中瀏陽市北部的官渡鎮(zhèn)和南部的荷花辦事處鄉(xiāng)村聚落連接性較高,但在澄潭江鎮(zhèn)北部地區(qū)則又相對分散;南北兩橫樣帶區(qū)域的鄉(xiāng)村聚落的蔓延度值相似,其中長北樣帶望城區(qū)茶亭鎮(zhèn)北部及新康鄉(xiāng)與長南樣帶瀏陽市普跡鎮(zhèn)和棖沖鎮(zhèn)的連續(xù)性較為突出,而長南樣帶地區(qū)的整體連續(xù)性略低于長北樣帶地區(qū)。

3.3.3 ?斑塊面積標準差(PSSD) ?斑塊面積標準差是單個斑塊的度量值與斑塊面積均值之差的平方和除以景觀中斑塊的總數(shù)量再開方,反映聚落間規(guī)模的差異大小,斑塊度量值與其均值差異值越大,指數(shù)值也就越高(圖8)。從樣帶走勢圖上看,長西和長中兩條樣帶規(guī)模差異變化穩(wěn)定;而長東樣帶的指數(shù)值變化幅度大,長東樣帶呈現(xiàn)“雙峰”狀,在瀏陽市的南部和北部(官渡鎮(zhèn)、淮川鄉(xiāng))規(guī)模差異變化大,中間規(guī)模指數(shù)值穩(wěn)定且變化小;長中樣帶規(guī)模指數(shù)值從南向北緩慢增加,規(guī)模差異最大的區(qū)域出現(xiàn)在中部地區(qū)(開福區(qū)),隨后又向北逐漸減小,并有小幅波動。以上現(xiàn)象表明,長東樣帶的鄉(xiāng)村聚落規(guī)模差異變化浮動大;長中樣帶比長西樣帶的規(guī)模分異變化值略高;長南樣帶的指數(shù)值變化呈單峰形態(tài),其瀏陽市西南地區(qū)的普跡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村聚落的斑塊面積標準差數(shù)值最大;而長北樣帶的指數(shù)值變化從望城區(qū)茶(亭鎮(zhèn))新(康鄉(xiāng))地區(qū)的最高值向東不斷降低,多數(shù)聚落地區(qū)差異相對偏低。

3.3.4 ?分散指數(shù)(SPLIT) ?分散指數(shù)是整個景觀面積的平方(包括內(nèi)部存在的背景)除以景觀中各類斑塊面積的平方和,隨著景觀進一步分化為多個較小斑塊,該指標值同時逐漸增大,即反映鄉(xiāng)村聚落破碎化程度(圖9)。從樣帶曲線上看,長中樣帶的破碎度值大致呈凹形,長沙縣的安青地區(qū)(安沙鎮(zhèn)、青山鋪鎮(zhèn))與望城區(qū)的含浦鎮(zhèn)破碎度值最高;長西樣帶呈現(xiàn)出聚落由南向北破碎化程度逐步升高的特征;而長東樣帶的破碎度值則是由南向北遞減至最低值(官渡鎮(zhèn))之后再向北升高,瀏陽市的棖沖鎮(zhèn)和荷花辦事處地區(qū)鄉(xiāng)村聚落規(guī)模較小,破碎度值較高。長南與長北樣帶的分散指數(shù)均有幅度較大的變化,長南樣帶有多個高峰值其中最高的兩個分別在寧鄉(xiāng)縣的東花地區(qū)(東湖塘鎮(zhèn)和花明樓鎮(zhèn)),以及長沙縣的暮云鎮(zhèn)。長北樣帶的單峰值在長沙縣北部地區(qū)的北山鎮(zhèn)和安沙鎮(zhèn)地區(qū)。

3.4 ?鄉(xiāng)村聚落形態(tài)的地域類型

長沙市處于地形過渡地帶,區(qū)域內(nèi)地貌類型多樣,從而導致區(qū)域類鄉(xiāng)村聚落的形態(tài)上存在一定的差異性。本研究以長沙市124個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為基本單元,導入斑塊密度、景觀形狀指數(shù)、分維數(shù)、平均斑塊面積、蔓延度和分散指數(shù)6個景觀格局指標度量。由于各個指標之間具有一定的聯(lián)系性,引入SPSS.17中的因子分析法來化簡指標,其中KMO檢驗值為0.610(大于0.5),巴特利特球形檢驗為0.000(小于顯著概率0.05),允許進行因子分析。以上述6個景觀格局指標為變量,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為劃分單元,利用SPSS.17軟件的快速聚類方法,經(jīng)過局部修正后,將長沙市鄉(xiāng)村聚落劃分為7種類型,并將結果可視化(圖10)。

結果表明,7種鄉(xiāng)村聚落地域類型分別為:①低密度散點型。主要分布區(qū)在瀏陽市東北部和寧鄉(xiāng)縣西部的山地地區(qū)。該區(qū)域因地勢較高,地形復雜,所以鄉(xiāng)村分布零散,常出現(xiàn)獨門獨戶現(xiàn)象,用地規(guī)模小,密度低,破碎化程度較高。②低密度團簇型。主要分布在長沙市中心五轄區(qū)等地。該區(qū)域處于湘、瀏陽河二水交匯,地勢較平坦,作為長沙市行政和經(jīng)濟中心,耕地相對較少,而鄉(xiāng)村大多又建在耕地周圍,從而該區(qū)域形成小規(guī)模的團簇狀,分布密度也較低。③中密度條帶型。主要分布在寧鄉(xiāng)縣和瀏陽市兩縣市的中部地區(qū)。該區(qū)域主要以沿河平原(溈水、瀏陽河)為主,聚落靠近沿河流和周邊道路的耕地分布,其形狀是較為規(guī)則的長條帶狀,聚落分布密度較高。④中密度寬帶型。主要分布在瀏陽市西南部和望城區(qū)西部地區(qū)。該區(qū)域以低丘陵為主。耕地資源相對豐富,耕作半徑大,聚落占地面積較大且分布集中,形狀復雜,主要呈寬帶狀。⑤中高密度小方塊型。主要分布在寧鄉(xiāng)縣東部和長沙縣地區(qū)。該區(qū)域地形低平開闊,聚落多集中分布在田耕附近,村落布局分散,形狀簡單,但是聚落密度和破碎程度較高。⑥中高密度弧帶型。主要分布在寧鄉(xiāng)中西部和岳麓區(qū)以西的湘江河道彎曲處。該區(qū)域地勢較平坦,村落分布密度較高,多數(shù)聚落沿河堤而建呈弧帶狀。⑦高密度團簇型。主要分布在開福區(qū)北部、望城區(qū)東部和長沙縣西北部。該區(qū)域地處西北濱湖沖積平原和平原湖地。村落聚集分布在公路和河流兩側,用地面積大且呈團塊狀,聚落分布密集,破碎化程度高。

4 ?結論

1)從鄉(xiāng)村空間分布上看,長沙市鄉(xiāng)村聚落的集聚分布格局在空間上有一定的差異性,表現(xiàn)在長沙市鄉(xiāng)村聚落集聚密度值由中西部高值地區(qū)向東部遞減式分布。

2)從鄉(xiāng)村規(guī)模的數(shù)量分異上來看,長沙市鄉(xiāng)村聚落的規(guī)模數(shù)量呈正偏態(tài)分布特征。這說明長沙市鄉(xiāng)村聚落的面積規(guī)模普遍偏小且規(guī)模差距不大。從規(guī)模的空間分異上看,研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落規(guī)模具有明顯的空間分異性,高值集聚特征是長沙市鄉(xiāng)村聚落規(guī)模空間分布的特點,高值聚集區(qū)(熱點區(qū))主要集中于瀏陽市西部地區(qū)和寧鄉(xiāng)縣部分地區(qū)。低值聚集區(qū)(冷點區(qū))主要分布在長沙縣和望城區(qū)。

3)從形態(tài)格局上看,根據(jù)5條樣帶的指標測算,發(fā)現(xiàn)長沙中部地區(qū)的聚落復雜程度高于長沙西部和長沙東部,長沙北部總體低于長沙南部;長沙東部和長沙北部的鄉(xiāng)村聚落連接穩(wěn)定性優(yōu)于其他地區(qū);長沙東部和長沙南部的鄉(xiāng)村聚落的差異性同與其相比較的樣帶聚落而言都要大;長沙中部和北部的鄉(xiāng)村聚落分散指數(shù)值較高。

4)通過對長沙市124個鄉(xiāng)鎮(zhèn)引入6種景觀格局形態(tài)指標度量,采用SPSS.17中快速聚類的方法,將長沙市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為7個地域類型:低密度散點型、低密度團簇型、中密度條帶型、中密度寬帶型、中高密度小方塊型、中高密度弧帶型和高密度團簇型。

參考文獻:

[1] 周國華,賀艷華,唐承麗,等.論新時期農(nóng)村聚居模式研究[J].地理科學進展,2010,29(2):186-192.

[2] 國家統(tǒng)計局農(nóng)村社會經(jīng)濟調查司.中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2009.

[3] 金其銘,董 ?聽,張小林.鄉(xiāng)村地理學[M].南京:江蘇教育出版社,1990.

[4] 周心琴.西方國家鄉(xiāng)村景觀研究新進展[J].地域研究與開發(fā),2007,26(3):85-90.

[5] 王 ?路.農(nóng)村建筑傳統(tǒng)村落的保護與更新:德國村落更新規(guī)劃的啟示[J].建筑學報,1999(11):16-21.

[6] 李紅波,張小林.國外鄉(xiāng)村聚落地理研究進展及近今趨勢[J].人文地理,2012,27(4):103-108.

[7] VESTERBY M,KRUPA K S. Rural Residential Land use:Tracking its grows[J].Agruicultural Outlook,2002,293:14-17.

[8] 王建國.指標綜合法及山區(qū)農(nóng)業(yè)地域類型劃分[J].山地學報,1986,4(1):84-91.

[9] 畢于遠.滇黔桂巖溶地區(qū)農(nóng)業(yè)地域類型分區(qū)之研究[J].中國巖溶,1993,12(4):329-337.

[10] 郭煥成,姚建衢,任國柱.中國農(nóng)業(yè)類型劃分的初步研究[J].地理學報,1992,47(6):507-515.

[11] 王成新,姚士謀,陳彩虹.中國農(nóng)村聚落空心化問題實證研究[J].地理科學,2005,25(3):257-262.

[12] 吳文恒,牛叔文,郭曉冬,等.黃淮海平原中部地區(qū)村莊格局演變實證分析[J].地理研究,2008,27(5):1017-1026.

[13] 李全林,馬曉東.蘇北地區(qū)鄉(xiāng)村聚落的空間格局[J].地理研究,2012,31(1):144-154.

[14] 謝炳庚,曾曉妹,李曉青,等.鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃中農(nóng)村居民點用地空間布局優(yōu)化研究:以衡南縣廖田鎮(zhèn)為例[J].經(jīng)濟地理,2010,30(10):1700-1705.

[15] 沈陳華.丹陽市農(nóng)村居民點空間分布尺度特征及影響因素分析[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2012,28(22):261-268.

[16] 鄒利林,王占岐,王建英.山區(qū)農(nóng)村居民點空間布局與優(yōu)化[J].中國土地科學,2012,26(9):71-77.

[17] 關小克,張鳳榮,劉春兵,等.平谷區(qū)農(nóng)村居民點用地的時空特征及優(yōu)化布局研究[J].資源科學,2013,35(3):536-544.

[18] 李云強,齊 ?偉,王 ?丹,等.Gis支持下山區(qū)縣域農(nóng)村居民點分布特征研究:以棲霞市為例[J].地理與地理信息科學,2011, 27(3):73-77.

[19] 李亦秋,魯春霞,鄧 ?歐,等.貓?zhí)犹菁夐_發(fā)流域土地利用與景觀格局空間分異[J].地域研究與開發(fā),2013,32(1):128-133.

[20] 胡 ?燕,胡玉福,鄧良基,等.基于GIS的石角鎮(zhèn)農(nóng)村居民點空間分布特征分析[J].中國農(nóng)學通報,2010,26(16):315-320.

[21] 華 ?昇.基于GIS的長沙市景觀格局定量分析與優(yōu)化研究[D].長沙:湖南大學,2008.

[22] 譚雪蘭.農(nóng)村居民點空間布局演變研究——以長沙市為例[D].長沙:湖南農(nóng)業(yè)大學,2011.

[23] 馬曉冬,李全林,沈 ?一.江蘇省鄉(xiāng)村聚落的形態(tài)分異及地域類型[J].地理學報,2012,67(4):516-525.