冗余資源流動性與企業績效

摘要:關于冗余資源與企業績效之間的關系問題一直是戰略管理研究領域關注的重點之一,然而在長期的研究中并未得出統一的結論。盡管學者從企業性質、規模等多方面對此進行了一定解釋,但卻忽略了二者關系也有可能受到企業所屬行業的影響。旅游及相關服務業由于季節性經營、固定資產投資大等特點,冗余資源問題更為突出,卻未能引起足夠的重視。本文以旅游及相關服務業上市公司為樣本,分別探討不同類型冗余資源對企業績效的影響。研究結果表明,高流動性冗余與企業績效呈負相關關系,而低流動性冗余與企業績效呈U型關系。

關鍵詞:冗余資源; 流動性; 旅游及相關服務業; 企業績效

處在轉型經濟環境中的絕大多數中國企業經營者總是面臨兩難的境地:是最大限度地積累各類資源以降低環境不確定性帶來的風險?還是盡可能地削減過剩的產能和人員以避免重復資源所導致的浪費?長期以來,理論界也從未停止過對冗余資源的探討。無論是組織理論還是經濟理論,在關于冗余資源與企業績效關系問題的研究中,都未能得出統一的結論。冗余,究竟是企業經歷動蕩環境中的一種緩沖還是企業發展中的一種阻礙?盡管學者結合企業規模、企業年齡、企業性質等因素對不同的實證結果進行了一定的解釋,卻忽略了冗余資源也可能因企業所屬行業差別而表現出不同的特征,因此針對特定的行業背景對冗余資源與企業績效關系的研究并不多見。與其他行業相比,旅游及相關服務業①具有明顯的特殊性,由于季節性經營、固定資產投資較大等特點,企業內部冗余資源問題更為突出。那么,對于旅游企業而言,冗余資源對企業的可持續成長又具有怎樣的戰略意義?本研究在回顧與評述已有研究的基礎上,針對旅游企業的經營特點,探索冗余資源與旅游企業績效的關系,也是對回應前述問題的一種嘗試。

1文獻回顧與研究假設

有關冗余資源與企業績效之間關系研究的理論基礎主要分為兩類:一類是組織理論,如企業行為理論(Cyert,March,1963)、資源基礎觀(Barney,1991);另一類是經濟理論,如資源約束理論(Baker,Nelson,2005;George,2005)、代理理論(Jensen,Meckling,1976)。盡管學者對此進行了大量研究并發現,二者之間可能存在正相關或負相關的線性關系以及U型、倒U型、S型等非線性關系,但直至目前始終未能得出統一的結論(Davis,Stout,1992;Greenley,Oktemgil,1998)。在長期的研究中,學者普遍關注到不同類型的冗余資源可能會對企業績效產生不同的影響,但卻忽略了冗余資源的各種分類標準及其對企業績效的影響可能會因為其行業特征而有所區別(Sharfman,et al.,1988)。在中國轉型經濟背景下,冗余資源與企業績效的關系問題可能更為復雜(Tan,Peng,2003)。

1.1旅游及相關服務業企業的界定與冗余資源分類

關于旅游業囊括范圍的界定一直存在分歧。究其原因主要有:一是旅游業往往包含食、住、行、游、購、娛等多個方面;二是一些企業在成立之初的主營業務是旅游業,但隨著業務的擴展和企業轉型等,主營業務結構亦隨之變化;三是多元化經營使更多的非旅游企業開始涉足旅游業,但并未成為主營業務;四是某些企業的主營業務項目(如影視城或拍攝基地等)也可能具備一定的旅游功能(劉立秋,等,2007)。事實上,旅游業并非一個單一的、孤立的產業(the tourism industry),而是由多種競合關系聯系在一起的多個相關產業的集合(tourism industries)(Leiper,2008),或是由多個旅游支持行業(tourism support sectors)共同構成的旅游行業網絡(the travel industry network)(Gee,et al.,1997;吳必虎,宋子千,2011)。這一思想也得到了國內學者的認可。吳必虎、宋子千(2011)認為,現代旅游活動由一系列公共或私營旅游企業支撐,這些行業又由一系列與旅游活動聯系程度各不相同的相關部門組成,包括餐飲業、旅館業、旅游業、房地產業、交通運輸業、零售業、金融保險業等。借鑒了上述研究思想,本研究未將研究視野局限于狹義的旅游企業,而是充分考慮了旅游支持行業對旅游活動的不可或缺性,以旅游及相關服務業企業作為研究對象。

目前,冗余資源的分類方式主要有4種。按其表現形式,分為財務冗余、人力冗余和技術冗余(Meyer,1982);按其可用性,分為可用冗余、可恢復冗余和潛在冗余(Cheng,Kesner,1997);按其穩定性,分為吸入性冗余和未吸入性冗余(Singh,1986);按其管理靈活性,分為高流動性冗余和低流動性冗余(Sharfman,et al.,1988)。也有學者根據研究需要結合多個維度對冗余資源進行分類,如按照冗余資源靈活度和資源稀缺度兩個維度進行劃分(Gee,et al.,1997;Voss,et al.,2008)等。國內學者也了借鑒上述分類方法,在中國情境下對冗余資源與企業績效的關系進行了研究(李曉翔,劉春林,2010;鄒國慶,倪昌紅,2010;李曉翔,劉春林,2011;劉冰,等,2011)。

盡管這些分類方法得到國內外學者的廣泛應用,但大部分都是以制造業企業(Tan,Peng,2003;劉冰,等,2011)、高科技企業(Geiger,Cashen,2002;Lin,et al.,2009)為研究樣本,忽略了冗余資源所發揮的作用可能會因企業所屬行業的不同而有所差別。比如,對于制造業企業來說,冗余資源主要表現為實物存貨、生產設備、生產能力的閑置和過剩;對于服務性企業來說,企業所需要的資源通常需要根據客戶的需求不斷變化,所以對于實物存貨的冗余程度要求不高,而對于人力資源(包括旺季時勞動力的需求以及員工培訓需求等)的冗余、固定資產(如經營場所配備的設施等)的冗余有較高的要求。因此,本文擬借鑒“按管理靈活性對冗余資源進行分類”的思想(Sharfman,et al.,1988;George,2005;李曉翔,劉春林,2011),將旅游企業冗余資源劃分為高流動性冗余和低流動性冗余。其中,高流動性冗余資源的管理靈活較高,如現金、現金等價物等資源沒有沉淀于企業內部,可以適用于較多情境,易于調配;而低流動性冗余資源的管理靈活性較低,只適用于特定的情境,比如用于支付給員工的較高報酬、管理費用、銷售費用、設施修理及維護費用、閑置的設備等。

1.2冗余資源與旅游企業績效的關系

1.2.1冗余的“成本”

企業是為實現最終目標不斷尋求成長和發展的有機體,在這一過程中,企業需要調整自身戰略以適應不斷變化的外部環境并占據“生態位”(niche)。當企業冗余資源較多時,企業通常會安于現狀,對外界環境的變化反應遲鈍,由于“惰性”(inertia)不愿輕易進行重大調整(Hannan,Freeman,1977),從而導致因錯失商機而影響企業績效(Child,1972)。代理理論認為,企業管理者和所有者之間會不可避免地存在委托代理問題,因為企業所有者往往關注企業是否獲得高額投資回報、權益報酬以及股票價格的波動,而企業管理者可能更為關注如何利用冗余資源追逐自身的薪酬、權利、名望等個人利益,因此對企業績效產生負面影響(Jensen,Meckling,1976)。這在一定程度上解釋了當可用冗余不足時企業的管理者之所以會甘愿冒風險以提高企業冗余水平的原因(Fama,1980)。在旅游企業中,尤其是旺季經營時,可能產生較大的現金流,這些高流動性冗余資源更容易引發代理問題從而對企業績效產生消極影響。由于高流動性冗余可能會導致企業風險的增加(Wiseman,Bromiley,1996),它與企業績效之間很有可能是負相關關系。與高流動性冗余相比,低流動性冗余是一種沉淀性冗余,沉淀于企業內部,在旅游企業中表現為固定資產投入、員工培訓投入等。由于低流動性冗余專用性較強,缺乏管理靈活性,這雖然在一定程度上避免了類似“高流動性冗余”可能帶來的代理問題,但也正是由于這一特點,當企業低流動性冗余水平較高時,企業的大量資金被固定資產投資等所占用,投資回收期長,因此企業不愿意因再去嘗試新的項目或創新而承擔額外的風險,從而導致失去可能的獲利機會而影響企業績效。綜上所述,本文提出如下假設:

H1a:高流動性冗余與旅游企業績效負相關

H1b:低流動性冗余與旅游企業績效負相關

1.2.2冗余的“收益”

在以往研究中,也有學者認為冗余資源可以促進企業績效提高,并將擁有冗余視為企業健康的信號,因為充足的冗余資源可以為企業抵御意外因素或環境突變帶來的風險(Wiseman,Bromiley,1996);進而基于組織理論和經濟理論得出冗余資源與企業績效或存在U型(Bromiley,1991)、倒U型(Nohria,Gulati,1997;Geige,Cashen,2002;Tan,Peng,2003)、S型(蔣春燕,趙曙明,2004)等非線性關系,并提出,企業冗余可能存在一個最優水平,超過這一水平,企業績效會發生逆轉(Bourgeois,1981;Sharfman,et al.,1988)。對于旅游企業而言,盡管前述分析假設冗余資源可能給企業績效帶來消極作用,但從成本與收益角度看,這一“成本”是否在特定的某個程度可以轉變為“收益”?在旅游企業中,固定資產投入比例大,如經營場所必要設施的購置和配備等。在企業經營初期,一方面從會計處理的角度來看,折舊費用與經營初期的銷售收入相比必然相當龐大;另一方面,為了拓展業務,企業的廣告宣傳與促銷推廣等產生的銷售費用與經營初期的銷售收入相比也會占有很大比例,大量資金被占用并“沉淀”于企業,導致低流動性冗余水平提高,而初期的投入很難在短時間內實現超額回報,這勢必導致企業績效水平的降低。但是隨著企業的發展壯大,固定資產的后期投入趨于平穩;前期廣告宣傳增加了企業的知名度,品牌效應也可能隨之顯現,企業可能出現規模經濟;在前期所積累的低流動性冗余基礎上,企業有足夠的冗余可以為戰略調整和創新行為保駕護航,充當環境波動或震蕩時的緩沖(Cyert,March,1963),幫助企業應對可能出現的戰略機會或環境變化帶來的威脅。此時,低流動性冗余演變為企業成長的動力(Nohria,Gulati,1996),成為組織內部促進戰略改革或者創新行為的驅動因素(Bourgeois,1981),從而對企業績效產生積極作用,并對維持企業長期可持續發展產生至關重要的作用(Cyert,March,1963;Salancik,Pfeffer,1978)。也就是說,在一定程度內,低流動性冗余與旅游企業績效負相關,但當超過這一程度后,低流動性冗余與企業績效正相關。

但是,在旅游企業中,高流動性冗余卻未必能體現出相似的緩沖作用。旅游企業的高流動性冗余,主要表現為現金、現金等價物、應收賬款、存貨等。此外,旅游企業習慣于通過多種促銷方式獲取高流動性;而過高的流動性意味著企業的資金使用效率不高,未能有效地用于提高盈利水平。由于固定資產投資較大,很多旅游企業以長期負債的形式購建或租入固定資產,這就要求旅游企業必須具備良好的盈利能力以保障對長期負債本息的償還能力。高流動性冗余越多,越說明企業浪費了這一可貴的現金流,扼殺了企業獲取更大的投資收益的機會。只有將“未沉淀”于企業的高流動性冗余轉化為“沉淀”于企業的低流動性冗余,才可能為企業帶來更多因冗余而獲得“收益”的機會(李曉翔,劉春林,2010)。因此,在旅游企業中,高流動性冗余與企業績效之間很可能不會表現出與上述“低流動性冗余”類似的U型關系。綜上所述,本文提出如下假設:

H2a:高流動性冗余與旅游企業績效之間不存在顯著的U型關系

H2b:低流動性冗余與旅游企業績效之間存在顯著的U型關系

2研究設計

2.1數據來源

由于本文以旅游及相關服務業企業的企業為研究對象,根據中國證監會《上市公司行業分類指引》2012年10月中國證監會公布了《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》,但本研究仍沿用2001年中國證監會公布的《上市公司行業分類指引》選取研究樣本,主要是基于以下考慮:一方面,數據的可獲得性與合理性;另一方面,本研究以旅游及相關服務業企業為研究樣本,經比對,樣本中所涉及的餐飲業、旅館業、旅游業、房地產業、交通運輸業、零售業并未因該指引的修訂而發生重大變化,因此并不會對本研究產生實質性影響。,從國泰安數據庫(CSMAR)獲取2012年餐飲業、旅館業、旅游業、房地產業、交通運輸業、零售業滬深A股上市公司為樣本,并剔除經營異常的T類公司共16家,最終確定254家上市公司為研究樣本。值得注意的是,前述金融保險業亦為旅游活動中不可或缺的相關產業,但由于金融保險業的會計處理與一般企業不同,為避免數據分析結果異常,本文未將其納入研究范圍。

2.2因變量

盈利能力是評價旅游企業績效最重要的指標,也是成長性的一個重要體現(張春暉,張紅,2010)。常用的盈利能力衡量指標主要包括主營業務利潤率(George,2005),凈資產收益率(ROE)(李紅權,黃先開,2011),托賓Q值(張玉鳳,等,2011)。本研究采用資產報酬率作為衡量旅游企業績效的指標,主要是基于如下考慮:主營業務利潤率未能有效反映企業在經營過程中對各種費用的控制能力和管理水平;國外研究較多使用托賓Q值,但在我國由于企業價值和市場價值匹配度不高,采用托賓 Q值衡量我國上市公司績效并不現實(張宗新,等,2007);上市公司的ROA與ROE是戰略管理研究中常用來表示收益的指標,二者都可以衡量企業成長的穩定性且高度相關,但基于財務表現的企業利潤,ROA比ROE更加優越,因為ROE受到企業資本結構與運營效率的影響(王學工,劉人懷,2012)。

2.3自變量

沿用大部分冗余資源研究的測量方法,本研究亦采用財務指標測量冗余資源。其中。

高流動性冗余采用流動比率測量(Wiseman,Bromiley,1996;Cheng,Kesner,1997;蔣春燕,趙曙明,2004;李曉翔,劉春林,2010);部分文獻還有用速動比率衡量高流動性冗余資源(Geiger,Cashen,2002),但由于流動比率和速動比率相關度較高,這兩種比率的選擇對本研究結果不會產生實質性影響。

低流動性冗余采用銷售費用和管理費用之和與銷售收入的比率來測量(Iyer,Miller,2008),現有文獻也有將這一比率簡化,僅用管理費用與銷售收入的比率來測量(Wiseman,Catanach,1997;Palmer,Wiseman,1999;李曉翔,劉春林,2010),但對于旅游企業來說,銷售費用如廣告費,宣傳費,促銷費等在有新的產品和服務推廣時可能會有較大的比重,簡化處理可能會對研究結果有偏差。

2.4控制變量

考慮到旅游企業冗余資源與企業績效的關系可能會受到年齡、規模與風險等因素的影響,本文選取3個控制變量,其測量指標及說明如下——企業年齡:2012年減去企業成立時間;企業規模:2012年末總資產的自然對數;資產負債率:2012年末負債總額與資產總額之比。

3數據分析與結果

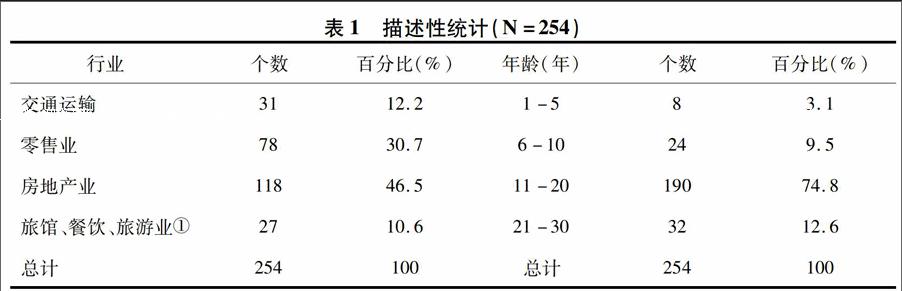

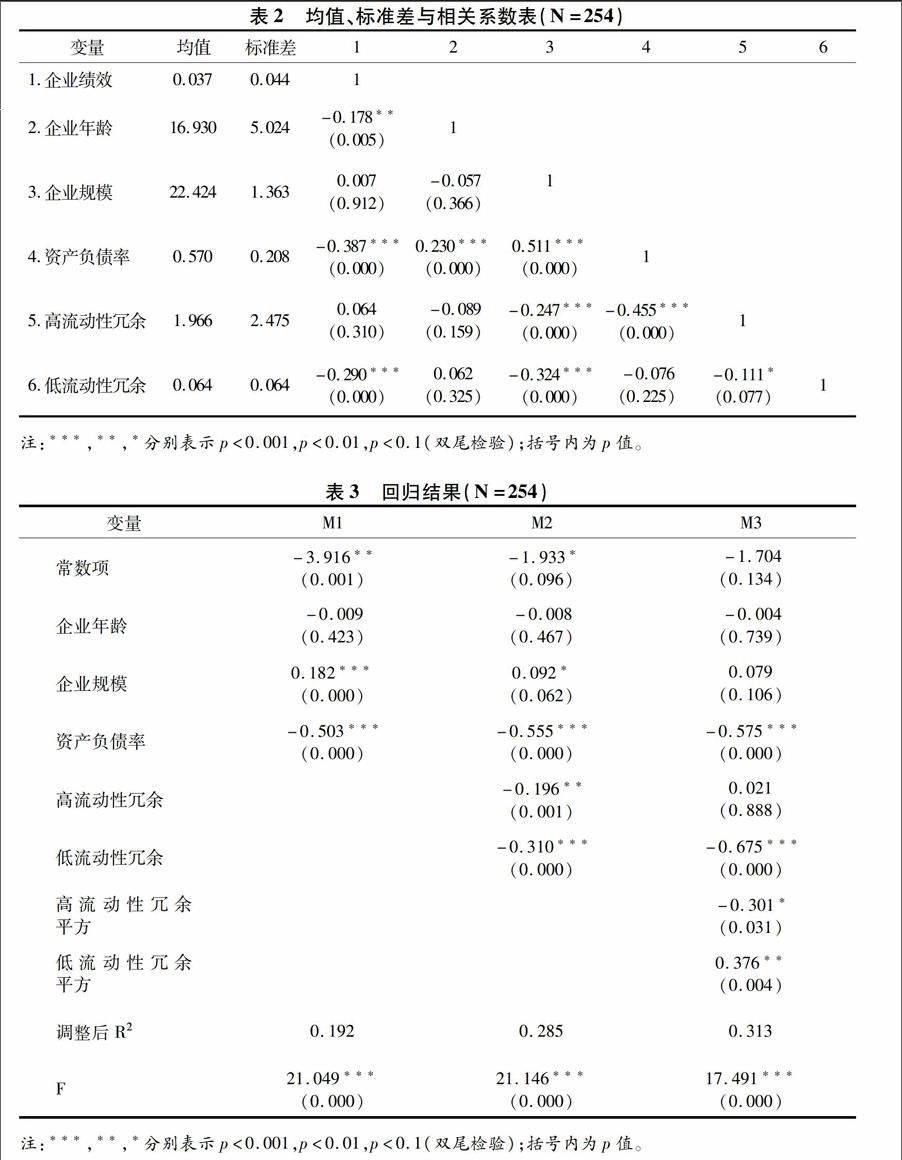

表1是對樣本企業的行業細分和年齡的描述性統計。表2是各變量的均值、標準差以及相關系數。為了避免可能出現的共線性問題,在數據分析過程中,本文將變量首先進行了標準化處理;同時,檢驗方差膨脹因子(VIF)值均小于10,可以認為不存在共線性(Kutner,et al.,2005)。

表3是回歸結果。其中,模型1(M1)放入了控制變量(企業年齡、規模、資產負債率);模型2(M2)增加了自變量(高流動性冗余和低流動性冗余),以檢驗冗余資源與企業績效之間的線性關系;模型3(M3)增加了自變量平方項(高流動性冗余的平方項和低流動性冗余的平方項),以檢驗冗余資源與企業績效之間的U型關系。回歸結果表明,在M2中,高流動性冗余(β=-0.196,p<0.01)與低流動性冗余(β=-0.310,p<0.001)均與企業績效表現出顯著的負相關關系,因此假設H1a、H1b得到支持。在M3中,對于高流動性冗余來說,盡管平方項顯著(β=-0.301,p<0.1),但一次項不顯著,說明高流動性冗余與企業績效未表現出顯著的U型關系,這一結果與假設H2a保持一致;對于低流動性冗余來說,平方項系數顯著為正(β=0.376,p<0.01)且一次項系數顯著為負(β=-0.675,p<0.001),這說明低流動性冗余與企業績效呈U型關系,支持假設H2b。至此,研究假設H1a,H1b,H2a,H2b都得到支持,即在旅游企業中,高流動性冗余與企業績效負相關,而低流動性冗余與企業績效呈U型關系。同時,從R2增加以及3個模型F值均在p<0.001水平上顯著的情況來看,均說明各模型具有很好的解釋力。

4結論與討論

4.1主要結論

本文在回顧和評述已有研究的基礎上,以旅游及相關服務業企業為研究對象,針對行業特征探索適合企業經營特點的冗余資源分類標準,并分別檢驗不同類型的冗余資源對企業績效的影響,進而探討其對企業可持續成長的戰略意義。根據實證分析的結果,可以得到以下主要結論:

第一,根據旅游企業經營特點,本文將冗余資源劃分為高流動性冗余和低流動性冗余,結果表明,高流動性冗余與企業績效呈顯著的負相關,而低流動性冗余與企業績效呈顯著的U型關系。這說明,一方面,單純地探討冗余資源本身的“好”與“壞”是片面的,因為冗余資源既有可能為企業帶來“成本”,也可能帶來“收益”;另一方面,一味地追逐獲取更多的資源未必是明智之舉,因為極有可能引發嚴重的代理問題進而對企業績效產生負面影響。上述結論不僅拓展和補充了現有關于冗余資源與企業績效關系的相關研究成果,亦為Sharfman等(1988)關于“冗余資源與企業績效之間的關系會因為行業不同而有所差別”的論斷提供了新的證據。

第二,研究結果表明,低流動性冗余只有積累到一定程度后才能對企業績效產生積極作用。對于初創期的旅游企業而言,固定資產投資往往會占據企業大量資源。從短期來看,這類資源由于“沉淀”于企業內部且具有較強的專用性,投資回報無法快速實現,必然會造成資金壓力,影響企業績效;在經過一段時間之后,低流動性冗余資源的“可恢復性”與“潛在性”等特性開始發揮效用,前期投資的回報逐漸顯現,從而促進企業績效的提高。

4.2管理啟示

第一,必須全面認識和合理劃分旅游企業的“資源”。對于旅游企業“資源”的研究絕不應該局限于“產品”視角,旅游學科的交叉性和綜合性應該賦予“資源”更多的屬性,如稀缺性、有用性、潛在性、社會性等。尤其是在中國轉型經濟背景下,隨著企業間合作日益頻繁,旅游企業的經濟行為和其他社會行為一樣,并非孤立存在,而是深深地嵌入在與其關聯的社會網絡之中(劉冰,2015)。企業資源的獲取和利用不再局限于單個企業內部或同行業企業之間,取而代之的是通過多種非市場機制(如社會關系等)來協調、共享和交換資源。正因為如此,企業必須對自身資源的水平、狀態、需求有全面的認識,以應對快速變化的市場需求,及時調整戰略,進而促進企業績效的提高。

第二,旅游企業要重視資源配置效率,不斷優化資源結構。冗余資源是一個連續體,根據管理靈活性可將其區分為高流動性冗余和低流動性冗余。對于企業個體而言,冗余資源的問題往往可以歸結為結構問題。盡管實證研究結果表明二者與績效之間的關系,但并非意味著企業必須在高流動性冗余與低流動性冗余之間進行抉擇,而是如何在不斷地調整和優化中,尋找與企業發展相匹配的冗余結構。更為重要的是,與以往研究片面強調企業應盡可能從外部獲取資源不同,本研究關注到企業更應該合理有效地調配內部已有資源,因為“冗余”不僅表現為“數量上”的多寡,更應關注其在“效率上”是否實現有效配置。

第三,旅游企業要注重對管理者在資源獲取、利用和調配環節的監督。由于代理問題的存在,管理者的“短視”往往與股東的“長遠打算”相悖,進而引發二者的沖突,增加管理成本。另外,由于信息不對稱等原因,也可能出現“道德風險”,比如管理者在參與有關資源獲取、利用和調配的決策中謀取私利等。因此,應加強對管理者監督,避免管理者“急功近利”的行為,以引導其積極地參與公司治理,最終促進企業可持續成長。

4.3未來研究方向

首先,冗余資源是企業長期積累的結果,它總是在企業的成長過程中隨經濟環境的變化而不斷地積累和消耗,而企業的戰略調整和變革也應該隨著企業的發展階段設置不同的戰略目標。因此未來的研究可以結合企業生命周期理論,具體探討生命周期不同階段的“理想”冗余結構與企業可持續成長的關系。

其次,多元化成長使更多旅游企業參與到非旅游領域的生產經營中,同樣也吸引了很多非旅游企業參與到旅游領域的生產經營中,探索冗余資源的其他分類方式(如同質性、異質性等),可能對企業的長期發展戰略有更為深刻的意義。

第三,本研究以橫截面數據為樣本,盡管有效地回避了宏觀經濟環境波動對研究結果的影響,但更為嚴謹的因果關系還需要縱向研究加以檢驗。而這些無疑都是有價值的研究方向。

參考文獻:

[1]蔣春燕,趙曙明.組織冗余與績效的關系:中國上市公司的時間序列實證研究[J].管理世界,2004(5):108-115.

[2]李紅權,黃先開.我國旅游業投資價值評價:基于資本市場角度的研究[J].旅游學刊,2011(8):12-16.

[3]李曉翔,劉春林.高流動性冗余資源還是低流動性冗余資源——一項關于組織冗余結構的經驗研究[J].中國工業經濟,2010(7):94-103.

[4]李曉翔,劉春林.冗余資源與企業績效關系的情境研究——兼談冗余資源的數量變化[J].南開管理評論,2011 (3):4-14.

[5]劉冰.旅游學科研究中的社會網絡思想及其研究范式[J].中山大學學報社會科學版,2015(2):205-210.

[6]劉冰,符正平,邱兵.冗余資源、企業網絡位置與多元化戰略[J].管理學報,2011(12):1792-1801.

[7]劉立秋,趙黎明,段二麗.我國旅游上市公司經濟效益評價[J].旅游學刊,2007(4):79-83.

[8]王學工,劉人懷.企業集團成長模式與上市國有企業多元化行為研究[J].管理學報,2012(1):38-44.

[9]吳必虎,宋子千.旅游學概論[M].北京:中國人民大學出版社,2011:205.

[10]張春暉,張紅.基于突變級數法的我國旅游上市公司成長性評價研究[J].旅游學刊,2010(7):19-27.

[11]張玉鳳,裴正兵,吳泰岳.酒店及餐飲類上市公司企業價值與財務業績的實證研究[J].旅游學刊,2011(7):30-35.

[12]張宗新,楊飛,袁慶海.上市公司信息披露質量提升能否改進公司績效——基于2002—2005年深市上市公司的經驗證據[J].會計研究,2007 (10):16-23.

[13]鄒國慶,倪昌紅.經濟轉型中的組織冗余與企業績效:制度環境的調節作用[J].中國工業經濟,2010(11):120-129.

[14]Baker T,Nelson R E (2005).Creating something from nothing:Resource construction through entrepreneurial bricolage[J].Administrative Science Quarterly,50(3),329-366.

[15]Barney J(1991).Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of Management,17(1),99-120.

[16]Bourgeois L J(1981).On the measurement of organizational slack[J].The Academy of Management Review,6(1),29-39.

[17]Bromiley P(1991).Testing a causal model of corporate risk taking and performance[J].The Academy of Management Journal,34(1),37-59.

[18]Cheng J C,Kesner I F (1997).Organizational slack and response to environmental shifts:The impact of resource allocation patterns[J].Journal of Management,23(1),1-18.

[19]Child J(1972).Organizational structure,environment and performance:The role of strategic choice[J].Sociology,6(1),1-22.

[20]Cyert R C,March J G (1963).A Behavioral Theory of the Firm[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall.

[21]Davis G F,Stout S K (1992).Organization theory and the market for corporate control:A dynamic analysis of the characteristics of large takeover targets,1980—1990[J].Administrative Science Quarterly,37(4),605-633.

[22]Fama E F(1980).Agency problems and the theory of the firm[J].Journal of Political Economy,88(2):288-307.

[23]Gee C Y,Makens J C,Choy D L (1997).The Travel Industry[M].New York:Van Nostrand Reinhold.

[24]Geiger S W,Cashen L H (2002).A multidimensional examination of slack and its impact on innovation[J].Journal of Managerial Issues,14(1),68-84.

[25]George G(2005).Slack resources and the performance of privately held firms[J].Academy of Management Journal,48(4),661-676.

[26]Greenley G E,Oktemgil M (1998).A comparison of slack resources in high and low performing British companies[J].Journal of Management Studies,35(3),377-398.

[27]Hannan M T,Freeman J (1977).The population ecology of organizations[J].The American Journal of Sociology,82(5),929-964.

[28]Iyer D N,Miller K D (2008).Performance feedback,slack and the timing of acquisitions[J].The Academy of Management Journal,51(4),808-822.

[29]Jensen M C,Meckling W H (1976).Theory of the firm:Managerial behavior,agency costs and ownership structure[J].Journal of Financial Economics,3(4),305-360.

[30]Kutner M,Nachtsheim C,Netter J,Li W (2005).Applied Linear Statistical Models (5th ed.)[M].Boston:McGraw-Hill.

[31]Leiper N(2008).Why ‘the tourism industry is misleading as a generic expression:The case for the plural variation,‘tourism industries[J].Tourism Management,29(2),237-251.

[32]Lin W T,Cheng K Y,Liu Y (2009).Organizational slack and firms internationalization:A longitudinal study of high-technology firms[J].Journal of World Business,44(4),397-406.

[33]Meyer A D(1982).Adapting to environmental jolts[J].Administrative Science Quarterly,27(4),515-537.

[34]Nohria N,Gulati R (1996).Is slack good or bad for innovation?[J].The Academy of Management Journal,39(5),1245-1264.

[35]Nohria N,Gulati R (1997).What is the optimum amount of organizational slack? A study of the relationship between slack and innovation in multinational firms[J].European Management Journal,15(6),603-611.

[36]Palmer T B,Wiseman R M (1999).Decoupling risk taking from income stream uncertainty:A holistic model of risk[J].Strategic Management Journal,20(11),1037-1062.

[37]Salancik G R,Pfeffer J (1978).A social information processing approach to job attitudes and task design[J].Administrative Science Quarterly,23(2),224-253.

[38]Sharfman M P,Wolf G,Chase R B,Tansik D A (1988).Antecedents of organizational slack[J].Academy of Management Review,13(4),601-614.

[39]Singh J V(1986).Performance,slack and risk taking in organizational decision making[J].The Academy of Management Journal,29(3),562-585.

[40]Tan J,Peng M W (2003).Organizational slack and firm performance during economic transitions:Two studies from an emerging economy[J].Strategic Management Journal,24(13),1249-1263.

[41]Voss G B,Sirdeshmukh D,Voss Z G (2008).The effects of slack resources and environmental threat on product exploration and exploitation[J].The Academy of Management Journal,51(1),147-164.

[42]Wiseman R M,Bromiley P (1996).Toward a model of risk in declining organizations:An empirical examination of risk,performance and decline[J].Organization Science,7(5),524-543.

[43]Wiseman R M,Catanach C (1997).A longitudinal disaggregation of operational risk under changing regulations:Evidence from the savings and loan industry[J].The Academy of Management Journal,40(4),799-830.

Abstract:The relation between redundant resources and firm performance has always been a main focus of the circle of strategic management research, however, without any unified conclusion. Although scholars have made certain descriptions from type and size aspects of firms, they have all neglected the possible impact of the sectors which firms belong to. Due to the seasonality and large fixed asset investment of tourism and its related sectors, redundant resources, appearing more prominent, has owned less than enough attentions. This paper sampled the listed firms in tourism and its related service industries to explore respectively into the impacts of deferent types of redundant resources on firm performance. The results show that there is a negative linear relationship between the redundant resources of high liquidity and firm performance and a U-shaped relationship between the redundant resources of high liquidity and firm performance.

Key words:redundant resource; discretion; tourism and related sectors; firm performance

(責任編輯:梁保爾)

旅游科學2015年3期