農產品供應鏈績效評價分析

司銀霞

摘 要 這幾年,對于供應鏈的績效評價,人們作了大量的研究,也取得了一些進展。但在農產品領域,績效評價卻沒有多少進展。對現有績效評價指標和模型方面的文獻進行了研究,并討論現有的績效評價指標和模型在農產品供應鏈中的效果,在此基礎上,對后續的研究工作提出了一定的一個概念框架模型,以滿足對農產品供應鏈績效評價的有效開展。

關鍵詞 農產品;質量安全;基本框架

中圖分類號:F274;F323.7;F224 文獻標志碼:B 文章編號:1673-890X(2015)36--03

供應鏈通常被定義為跨組織的網狀結構,具有以下4個主要特征:一是組織內和組織間的多階段的協調;二是關系管理;三是供應鏈是包含產品、信息、管理和業務活動的雙向流動;四是通過資源最優化配置實現客戶的高價值。農產品供應鏈不同于其他產品供應鏈,它具有生產的自然屬性、產品具有獨特屬性、食品安全和環境關注等問題備受關注等特點。

在農產品供應鏈中,大多數部門傾向于縱向合作,且生產企業多數走向市場導向,因此信息交換日益增加、農產品供應鏈的產品創新也日趨明顯,此外,一些如食品安全和生產條件的問題也成了消費者當今主要關注的問題[1]。而供應鏈的績效評價可以為企業的內部決策者和外部決策者提供信息支持,本文的研究目的是基于現有的供應鏈績效評價指標問題的研究,歸納概括不同的供應鏈績效評價的方法和模型,基于對現實供應鏈運作的現狀,提出一個概念性框架模型,用來篩選農產品供應鏈的績效評價指標。

1 農產品供應鏈績效評價指標

在我國,農產品供應鏈的發展水平是影響我國農業經濟發展水平的關鍵因素之一,由于我國農產品物流研究時間較短,農產品供應鏈的特征又決定了農產品物流績效評價的復雜和困難。目前,國內尚缺乏針對農產品物流績效評價的系統性研究依然比較少。本文主要對國外關于供應鏈績效評價的相關文章進行了梳理分析,總結了普遍使用的農產品供應鏈中的分類指標主要有三類:效率、靈活性和顧客服務水平。指標研究多集中在制造業。從文獻分析來看,農產品供應鏈的績效評價研究也是極其有限的[2]。

在農產品供應鏈評價指標的選取方面,我國較為完善和合理的農產品物流評價指標體系是從農產品供應鏈發展的外部環境、內部流程和農產品供應鏈總體效益等3個角度進行構建的。在農產品供應鏈績效評價方法的選擇方面,我國目前有以下幾種情況:一是基于農產品JIT配送效益建立農產品供應鏈JIT配送的效益評價模型;二是針對農產品物流提出其評價指標體系,并通過基于網絡分析法(ANP)的評價模型、多級模糊綜合評價模型等,對農產品供應鏈進行績效評價。

2 農產品供應鏈績效評價模型的優劣勢分析

目前,對供應鏈進行績效評價的模型有很多,最常用和熟悉的主要是供應鏈運行指南(SCOR)模型、平衡記分卡、多目標分析法、數據包絡分析法、生命周期分析法和作業成本法。本文就上述常用的方法進行優劣勢的對比分析,找出不足和問題。如表1所示。

2.1 SCOR 模型

SCOR模型提出了一系列的供應鏈績效指標組合,包括可靠性評價、成本評價、響應力評價和資產評價等。這是一個跨產業模型,能夠分解供應鏈中的流程,并為供應鏈流程提供最符合實際的視角。它的優勢在于從供應鏈整體上進行績效,并依據多個方面供應鏈績效的衡量,從而提出一個平衡方案。其不足之處,首先,該模型過于側重業務的導向華,沒有對銷售、市場、研究和技術發展、產品發展、守候客戶服務等相關的商業流程活動進行描述。其次,該模型沒有詳細闡述信息技術、培訓、管理和質量等活動。基于該模型的問題,在2000年以后,Lai、Wang等人進行了一系列改進研究,并將其應用在物流方面的供應鏈績效評價研究,結果證實是可靠有效的[3]。

2.2 平衡記分卡

平衡記分卡是一種普遍應用的績效評價方法,是由Kalan和Norton最先提出的。該方法將財物、顧客、業務流程、創新和技術等方面作為績效指標。平衡記分卡的優勢在于它運用了4個績效評價維度對績效評價進行全面的分析,并可將高層戰略和中層管理結合起來并適當予以關注。不足之處在于該方法的設計需要投入大量的精力,并且不包含市場導向的績效指標,還需要進行全面的執行。

2.3 作業成本法

作業成本法(ABC)是以會計方法為基礎,需將作業分解為單個任務或成本驅動程序,同時要為每一項作業估算所需的時間和成本。作業成本法的石油在于不僅提供財務信息,而且可以使人看到不一樣的作業有始至終的成本變化。缺點是,該方法并非為供應鏈開發,只是應用,數據收集耗費成本比較大。作業成本法在應用時,可引入公司經濟附加值(EVA)評估,這樣可以清晰地考慮資本成本,并允許計劃被分別加以斟酌,不足之處在于難以計算,并難以在部門間分配經濟附加值。

2.4 多目標分析法(MCA)

多目標分析法是指在眾多的選擇權重創建優先選擇。將績效評價視為多目標的投資決策問題,將經濟分析納入多目標決策的框架體系中,通過對目標進行識別和評價、層次分析等方法,評價供應鏈項目對多目標的貢獻。該方法可在面對復雜、多方面問題時提供支持。該方法最大的優勢就是在于使參與決策變得容易,還可以使決策者和分析者對問題有更深入的認識和了解。

2.5 生命周期分析法

生命周期分析法是一個側重于產品生產周期中對環境的壓力。當生命周期成本評估法相結合時,該方法提供了評價經濟績效的可能性。運用生命周期成本評估分析的方法,將經濟和環境成本信息融入到生命周期分析的框架中,并且可以評價與產品或流程的生命周期相關的成本或環境效應。這種方法的優勢在于:建立了生產加工的資源要求信息;可以確定產品帶餓生命周期中環境損耗最小化的區域范疇。不足之處在于數據密集難以采集。

2.6 數據包絡分析法(DEA)

數據包絡分析法是估計一個企業相對于競爭對手的效率。該方法可以應用在經濟和環境績效評價。其基本思路是把每一個被評價單位作為一個決策單元DMU,再由眾多DMU構成被評價群體,通過對投入和產出比率的綜合分析,以DMU的各個投入和產出指標的權重為變量進行評價運算,確定有效生產前沿面,并根據各DMU與有效生產前沿面的距離狀況,確定各DMU是否DEA有效。該方法的主要不足有2個方面:一是確定性的研究方法;二是用它進行供應鏈效率評估式需要進行大量數據工作。其優勢主要表現在:系統的分析方法,可以充分考慮投入和產出之間的關系,對于供應鏈效率研究而言,該方法可以會生成詳細的資料以及作為基準的供應鏈,不需說明函數結構的參數,以構建其邊界。

3 農產品供應鏈特征分析

農產品供應鏈一般包括2大類:一是鮮活農產品供應鏈;二是加工食品供應鏈。本文主要側重于鮮活農產品供應鏈,尤其是蔬菜供應鏈的研究。這類供應鏈主要有種植戶、拍賣者、批發商、進口商、出口商和零售商組成。主要業務流程包括生產、儲藏、包裝、運輸和產品交易。其主要特征可以總結為如下幾點:保質期的問題;生產周期長;產品季節性;運輸存儲條件要求高;易受生物自身的生化反應和其他生物災害的影響,產品質量、數量都在不斷變化中;存儲方式受到限制;受環境、消費者相關的制度法規制約;具有其他產品的特征,如口感、氣味、外觀、顏色等;產品安全;與食品有關的推廣手段對品質感知有很大的影響;高附加特征,如即食食品的便利性。

近年來,人們對食品健康和食品安全問題更為關注,消費者的購買行為也越來越受到產品質量和生產方式的影響。新鮮的和高附加值的產品需求增長,農藥等化學品帶來了消極影響,人們對食品安全、食品特點、可靠性、便利性、實用性和保質期等提出了更高的要求。但是價格依然是爭奪消費者忠誠度的重要指標。另外,農產品供應鏈對環境問題有關的政策變化都極其敏感。環境的變化可以通過農產品的品質和數量直接反映出來,物流活動和質量管理也會直接影響農產品的品質。

本文認為,農產品質量和環境問題對農產品供應鏈績效具有很大的影響。基于農產品的生產特性,在開發一種農產品供應鏈績效評價體系時,那些能夠反映產品和加工質量方面的指標相關度很大,一般要與其他財務和非財務指標一同納入到績效評價系統中。

質量指標很難定義,也很難評價。一般研究會將質量分為內在和外在的品質屬性。內在質量指標主要涉及產品的氣味、質地、營養價值等物理性質,這些性質可以直接客觀的衡量。而外在質量主要涉及生產體系雖然不影響產品的物理屬性,但影響消費者對商品的接受程度。所有的內在和外在因素決定了消費者的購買行為。

因此,本文遵循上述觀點,將農產品質量劃分為內在和外在,內在質量指標主要是指產品質量,包括以下3個方面:一是產品安全和衛生;二是感官性狀和保質期;三是殘品可靠性和便利性。外在質量即流程質量,包括生產體系特征、環境狀況和銷售。

具體而言,食品的感官知覺主要有口感、氣味等全部感覺決定,而這些感覺有取決于物理特征和化學成分。產品的保質期是指從產品的收貨到包裝、直到被消費為止。產品可靠性主要指產品的實際成分符合產品描述,而便利性是消費者使用或消費商品的容易程度。生產體系特征涉及農產品食品的生產制造方式;對環境的影響評價涉及包裝物的使用和產品廢棄物的處理;營銷效果決定產品的質量屬性,影響產品的質量預期;加工規范包括所需設備的類型和必需的操作條件,另外可追溯性賀有機生產也是流程指標要考慮的方面。

4 指標體系概念框架的建立

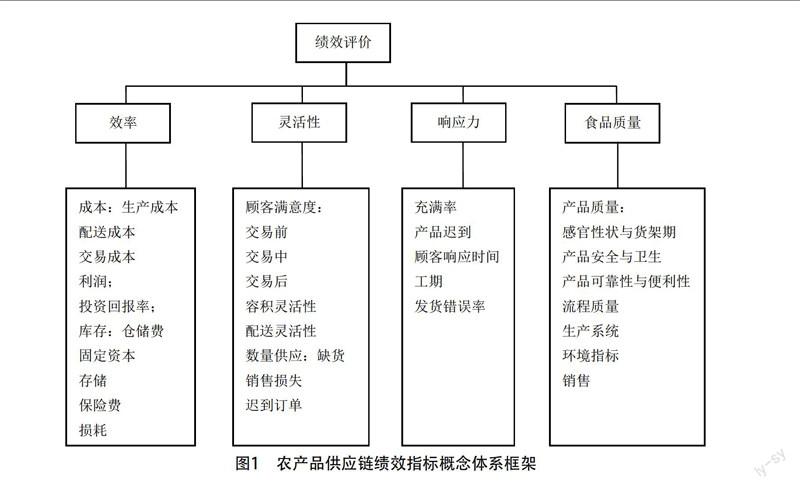

基于文獻綜述中的績效指標,并充分考慮以SCOR模型或平衡記分卡等不同的方法和模型作為基礎的理論框架,從農產品供應鏈角度出發,本文提出了一個績效評價的框架體系。該體系主要將農產品供應鏈的績效指標劃分為4種類型:效率、靈活性、響應力和產品質量。本文將產品質量指標融入到前三項指標中,這樣就形成了能夠用于評估農產品供應鏈績效的一個完整合理的評價體系模型。如圖1所示。

5 總結

本文給予大量的國外文獻資料,分析了供應鏈績效評價的指標及相關的模型和方法,并根據對農產品供應鏈的特征分析,建立了農產品供應鏈評價的研究框架體系,并通過整個供應鏈企業的供應鏈管理者和利益相關人群進行了訪談。通過訪談,驗證了可行性、可測性、一致性的農產品供應鏈績效評價的指標體系。農產品供應鏈績效評價尚未形成一套完善的評價指標體系、評價方法和評價模型。在農業快速發展的今天,構建一套完整的評價指標體系,采用定量方法對其進行評價,在此基礎上,根據各地市的經濟、地理、人文條件等,形成一套成熟的供應鏈環境下農產品物流發展模式勢在必行。

參考文獻

[1]Romero,C.andRehman,T.Multiple criteria analysis for agricultural decisions[J].Elsevier,Amsterdam,1989(22).

[2]張文軍.供應鏈績效評價方法探析[J].物流工程與管理,2014(9).

[3]王浩瀓.供應鏈環境下BSC-SCOR聯合模型在農產品物流績效評價中的應用[J].物流技術2014(10).

(責任編輯:趙中正)