泰萊盆地土壤地球化學異常評價分析

摘 要 通過對工作區土壤地球化學異常查證,對As、Cd、Cr、Cu、Pb、Ni這6種元素異常分布特征進行闡述及成因推斷解釋;對土壤中As、Cr、Cu、Pb等元素地球化學異常環境評價,并提出治理建議。

關鍵詞 泰萊盆地;土壤地球化學;異常查證

中圖分類號:X820 文獻標志碼:B 文章編號:1673-890X(2015)36--02

1 工作區土壤地質背景

泰萊盆地的成土母質按沉積形式可分為殘坡積、洪積、沖積和混合相沉積等。在殘坡積物中,根據母質的物源不同又分為酸性巖類、基性巖類、砂頁巖類和石灰巖類等[1]。根據山東省第2次土壤普查土壤分類系統,工作區土壤類型主要有棕壤、褐土、粗骨土、砂姜黑土和潮土5個土類。

2 土壤地球化學異常查證

2.1 異常的識別

地球化學異常是與背景相比顯著不同的地球化學分布模式。相關研究表明,各類土壤地球化學異常的成因復雜多樣,從理論上講可能有自然高背景、次生地質作用疊加,人為環境污染以及這些作用的復合類型。不同成因的地球化學異常的指示意義和生態環境效應差異很大[2]。

土壤中元素的全量是基礎,利用土壤中元素的全量分布估計某元素過量或過低異常區的下限或上限,將有利于潛在有害區的圈定和描述。

根據數理統計學原理,對某元素過量或不足有害可用下式計算:0±2S。

0:背景平均值,經X±2S逐步剔除后的算術平均值。

S:標準離差S=。

2.2 各元素異常分布特征

本次調查主要是對環境影響明顯的高異常元素進行,分析了泰萊盆地的地質背景、土壤類型、土地利用方式等因素,確定了As、Cd、Cr、Cu、Pb、Ni這6種元素按各盆地土壤元素含量的0+2S為閥值圈定高值異常區域,各元素異常區域分布主要在泰萊盆地萊蕪地區,涉及的地區有范鎮、楊莊鎮、口鎮、張家洼鎮、牛泉鎮、方下鎮、萊蕪市區和高莊鎮等地區。

2.3 異常的成因推斷解釋

按其成因不同可分為地質背景異常、礦產開采異常、人為污染異常和多種因素的疊加綜合異常。

2.3.1 地質背景異常

自然地質背景異常是指土壤形成過程中本身所產生的異常。其分布形態受河流流域、物質來源、地形地貌、沉積分異及土壤類型的控制,產出面積較大,含量均勻,耕層與深層基本一致,多為綜合異常且元素組合與其地球化學性質相符。Pb、As、Sb、Cd等元素幾乎全部分布于古生界地層中,特別是As、Cd、等異常,明顯受古生界地層控制;Zn與各時代閃長巖關系密切;Hg與古生界和中生界、新生界關系較密切,城市周圍Hg異常是由污染引起的;Cr異常受白堊系的控制尤其明顯。如大王莊-寨里Cd高異常區Cd含量473 mg/kg,遠高于泰萊盆地平均值162 mg/kg,主要是受成土母質和地形地貌影響,并且垂向剖面元素含量變化不大。

2.3.2 礦產開采異常

礦產開采使得原有環境的改變,由于對礦區的土地和植被破壞、水土流失、三廢的排放等,使礦區周圍的土壤受到外源物質入侵,礦點礦化點周圍土壤中與成礦有關的Pb、Cu、Zn、As、F等相對含量較高。如南冶-潘西煤礦Cu、Pb高異常區中Cu、Pb含量分別為47.3 mg/kg和34.7 mg/kg,遠高于泰萊盆地平均值26.2 mg/kg和28.2 mg/kg,主要是由潘西煤礦引起。

2.3.3 人為污染異常

主要指平原區的一些非點源污染和在居民點和廠礦周邊的點源污染,由于人類的生存活動,每年有大量廢氣、煙塵等污染物質排放到大氣中。這些污染物質通過降塵、降雨等途徑,由于盆地地形關系,污染物質不易擴散而沉降,降塵最終進入土壤表層,一些元素在表層累積明顯。在城鎮周圍土壤中,一些元素含量明顯增高。如泰安市區周圍的Pb、Cu等、萊蕪市區周圍的Pb、Cu、Zn等。農藥化肥的使用對土壤也有很大的污染。一般情況下,農田長期過量施用農藥化肥,使得 As、Cd、Cu等重金屬元素在土壤中產生累積,對土壤環境產生影響。

2.4 土壤地球化學異常環境評價

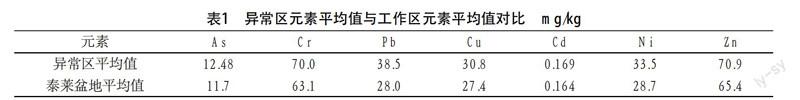

通過對異常區內土壤樣品測試分析,發現As、Cr、Cu、Pb等元素在該區域表現為高異常值。樣品數據的統計分析結果見表1。

由表1可知:異常區的Ni、Pb平均值含量分別是泰萊盆地的1.2倍與1.38倍。通過對比表明表層土壤接受了大量的外源物質,致使這些元素的含量驟升。

2.4.1 土壤環境質量綜合評價

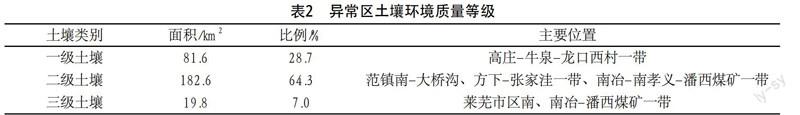

按國家《土壤環境質量標準》(GB15618-1995),選擇Cd、Hg、Cu、As、Pb、Cr、Zn、Ni對異常區進行土壤環境質量綜合評價。評價方法采用“一票否決法”,首先確定單因子環境質量分級,然后綜合單因子評價結果,進行異常區土壤環境質量綜合評價。評價結果見表2。

異常區土壤環境質量綜合評價結果表明,異常區內土壤環境質量等級以二級為主,占異常區土地面積的64.3%,三級土壤主要分布在在萊蕪市區東南,南冶-潘西煤礦一帶。

2.4.2 生態環境影響評價

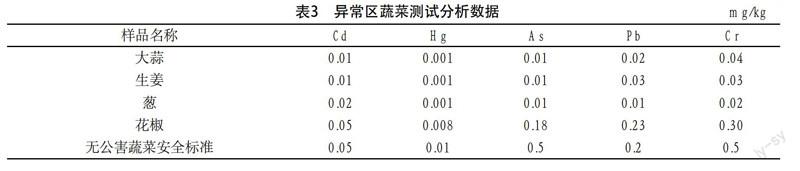

土壤環境、水環境的最終影響于農作物,通過對本異常區內的小麥、玉米、生姜、蔥、花椒等農作物進行分析測試(表3)可知,異常區內的農作物重金屬元素含量均沒有超標,蔥、生姜達到國家無公害蔬菜標準。

通過對異常區進行異常查證,對該區的地質構造、地貌、土壤母巖母質等進行了實地調查,發現范鎮太平官莊至大辛莊一帶分布有大蒜加工廠、農藥化工廠及造紙廠,這些工廠通過大汶河及支流排污,使得周圍土壤受到不同程度的污染,致使本區的As、Pb、Cr、Cu、Ni等元素的超標。調查還發現在南冶—潘西煤礦一帶,由于煤礦的開采,使得周圍的土壤也受到一定程度的污染,本區的Pb、Cr、Cu、Ni等元素的超標應該是煤礦開采引起的。

3 治理建議

通過對異常區的土壤基準值分析,導致該區土壤重金屬富集的主要原因為工礦企業的廢水排放。重金屬是相對難在土壤中遷移的污染物,當其輸入土壤后總是停留在表層或亞表層很少遷入底層,一般重金屬在土壤中大多數呈固體沉淀或固體結合態,所以它可以隨土體中固相的沖刷或淋洗而發生遷移,因此致使污染源周圍大面積土壤中元素超過土壤基準值。

重金屬污染治理一般采用農業治理方法。主要有以下幾點。第一,控制土壤水分,通過控制土壤水分來調節其氧化還原電位(Eh),達到降低重金屬污染的目的。第二,選擇化肥,在不影響土壤供肥的情況下,選擇不含重金屬的化肥;增施有機肥,有機肥能夠固定土壤中多種重金屬以降低土壤中重金屬的活性。第三,選擇農作物品種,選擇抗污染的植物和不要在重金屬污染的土壤上種植進入食物鏈的植物;因地制宜地種植玉米、水稻、大豆和小麥等,因為重金屬在作物體內分配規律是根>莖葉>籽實。第四,合理利用農業生態系統工程措施,可以保持土壤的肥力,改良和防治土壤重金屬污染,提高土壤質量,并能與自然生態循環和系統協調運作。

參考文獻

[1]孫文廣,劉豐武,冷旭勇,等.山東省泰萊盆地農業生態環境地質調查報告[R].濟南:山東省第一地質礦產勘查院,2009.

[2]浙江省人民政府,國土資源部中國地質調查局.浙江省農業地質環境調查報告[R].2009.

(責任編輯:劉昀)