新知青下鄉——去辦一個社會企業

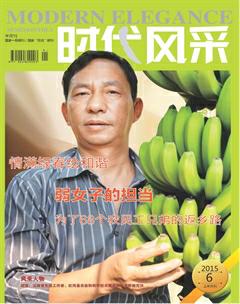

王煜

四個年輕人站在舞臺中間,自稱F4,不用仔細看,他們的歌聲和顏值都已經被原版組合甩出幾條街。但就是這樣一個組合演唱會,可以開到全國政協禮堂,最高票價1888元,現場座無虛席;據說還有“粉絲”坐火車一路從上海追到北京。

F4是“Farmer4”,由陳統奎、趙翼、劉敬文、鐘文彬四名名牌大學畢業、返鄉創業的大學生組成,演唱會已經開了2場,今年6月會在深圳開第三場。

在微信公號里,F4寫道:“我們希望‘再造故鄉可以引領一場新文化運動,我們希望‘土地信仰成為這個時代有志青年的價值取向。我們呼吁這個時代一起來關心陽光、雨水和泥土。”

新知識青年下鄉,不再是傳統意義上的公益行為,而是打造“社會企業”。近年來,社會企業正在國內飛速發展,逐漸成為政府、市場之外,解決一系列社會問題的第三股重要力量。

知識青年下鄉記

曾經的媒體人鄧飛,現在是公益人士,他創立的“免費午餐”聚沙成塔,成為公益明星項目。但是,鄧飛和他的團隊發現了一個死結——父母如不在身邊,6100萬留守兒童的困境無法獲得根本解決。

看到這些后,鄧飛決定做一件和以往的公益項目不一樣的事:不再是向社會要捐助,而是想辦法讓鄉村的經濟發展起來,從而自己解決一系列問題。

2013年10月,鄧飛聯合中歐國際工商學院的校友發起e農計劃:創立一個企業,向城市提供鄉村的優質資源,幫助孩子的父母在當地就能獲得相當收入。

呈現在消費者面前的e農,是一個農產品的電商平臺,它的獨特之處在于每個產品都充滿了故事,在拿到貨前,你會在微信公號上知道今年的蜂蜜總量又少了兩箱,因為農民的蜂箱剛剛被山里的黑熊光顧了。

e農公司籌建的過程也頗有意思:第一批100萬元的啟動資金,由100個愿意出資的中歐校友每人捐助1萬元;第二批100人每人捐2萬元;第三批100人每人捐3萬元……目前響應號召的人數已近200。捐出的啟動資金并不直接進入e農公司,而是用于成立私募基金會,作為公司的股東。

e農的決定是,公司作為企業必須盈利,但股東不分紅,所有利潤全部再投入公司的發展和其他公益事業中去;基金會向社會公開資金用途。從各方面看,e農的目標是建立一個“以商業手段解決社會問題”的社會企業。

如果沒有2009年受邀去臺灣考察,陳統奎現在可能仍然是記者,而非他自稱的“新農人”、“半農半社會起業家”。

臺灣的桃米村在1999年的地震后凋敝盡顯,臺灣一家雜志的記者夫妻走訪當地后,帶領村民進行了社區營造,十年的經營,建成了聞名島內的生態村,一年吸引超過50萬人次的游客,每年僅旅游收入就達2200多萬元人民幣。這樣的事實讓陳統奎的頭腦里也發生了大地震:“我的故鄉也可以這樣做嗎?”

陳統奎出生于海南省海口市博學村,這是一個火山口古村落,300多村民靠傳統農業謀生,年人均收入只有2000元。當年年底,他回到博學村,開始興建“博學生態村”。

陳統奎帶著村民做的第一個項目是“山地自行車賽道”,在村集體沒有一分存款的情況下,他帶頭自掏腰包,村民們紛紛湊錢,不到3個月建成了一條3公里的山地自行車賽道。3個多月后,村子承辦了海南省自行車山地越野賽,博學村的第一張名片成功打了出去。

接下來,靠著做記者積累的社會影響力和“三寸不爛之舌”,陳統奎四處爭取支持,說服政府將博學村列為文明生態村優先發展試點,撥款給博學村修文化室、球場、村內道路,環自行車道進行電網鋪設等。幾年下來,博學村得到了200多萬元的項目資助。海南省臺辦邀請桃米生態村代表與博學村締結姊妹村,臺商還資助村民建設了一個20多畝的臺灣水果園。

2011年,陳統奎籌資近80萬元,在博學生態村建設了海南島第一棟民宿——花梨之家。他蓋這棟民宿的目的不是為了個人賺錢,而是為了發展鄉村生態旅游的目的地,是營造“有機農業、休閑體驗和生態保護為一體”的生態村的目標之一。

陳統奎的想法很多:2013年,他提出在博學村建造一個占地100畝的社區營造園區,同時也是每年一度的返鄉大學生論壇永久性會館,培育一家致力于推動大學生返鄉創業的社會企業。作為該企業的重要一環,他組織了村里荔枝種植大戶,倡導大家試驗轉型做自然農法農業,與他們約法三章:不用除草劑、不用化肥、只能用低度低毒農藥,種出來的荔枝從網上賣向全國。

商業邏輯還是公益思維?

“品牌營銷對我們的創業有著巨大的推動作用。”陳統奎這樣對記者表示。開過演唱會、上過湖南衛視的《天天向上》后,陳統奎去和各個領域的企業談合作時一說F4,生意就好談多了。

在陳統奎看來,“火山村荔枝”這個品牌從文本上就具有神秘感和吸引力,“我就是荔枝界的LV,別人不跟我合作跟誰合作?”陳統奎一直談商業邏輯:“我從來不說我是扶貧哦。”有了4A廣告公司人士的指導,他的火山村荔枝的營銷思路將逐漸從“游擊隊”轉為“特種兵”,專攻各行業里的巨頭。

“社會企業首先是企業,必須按商業規律來做。只要我們保證企業的目標在解決社會問題的軌道上,就不怕變質。”陳統奎說。

相比之下,e農計劃曾經在公益和商業之間徘徊許久。

和公司里的不少同事一樣,e農的產品經理張海林來自以免費午餐為源頭的公益團隊,究竟如何定義e農計劃,是公司團隊包括理事會、監事會一度爭論最激烈的核心問題。

最后,大家統一了思想:e農公司作為企業必須要追求利潤,利潤的分配則交給e農基金會操作。張海林說,目前e農公司的在產品中保留30%的農戶直銷,其余70%為代銷企業或合作社的產品。

“購買就是公益”,e農的營銷切人點仍然是公益。而公司執行理事、運營總教練姜亞東表示,e農接下來規模的擴大也將以鄉村聯合公益在全國的17個合作縣為基礎。在他眼里,e農將來要成為政府農產品基地和千百萬青年返鄉創業的產品銷售平臺。

社會投資,投給誰?

“公益主導或是市場主導,這是國際上社會企業發展的兩種流派。在我國都可以嘗試。”社會企業研究中心主任朱小斌說。

“社會企業”的概念通常被認為是舶來品,是在政府和市場之外的“第三部門”。上世紀70年代,歐洲遭遇了經濟大衰退,失業率居高不下,公共政策轉而開始與非營利部門進行協力,不同于傳統非營利部門形式的新組織即“社會企業”誕生了。在解決社會問題時,政府和市場都有失靈的時候,此時,社會企業被認為是最有效的方式。

有人認為,中國第一個社會企業是2006年來自哈佛大學的兩個女生在青藏高原創辦的牦牛絨制品企業“SHOKAY”。而2008年的汶川大地震激發了民間各類公益機構的蓬勃發展,也促使了中國早期的社會企業的萌芽,如阿壩州羌繡幫扶計劃已經成為災后重建的標志性項目。

在朱小斌看來,雖然“社會企業”這個叫法還不甚流行,我國也還沒有針對社會企業的法律法規出臺,但國內的農業、醫療、健康、養老、教育、微金融、助殘、環保等領域,已有不少實質上的社會企業存在。

如同風險投資是企業成長不可或缺的要素,要哺育社會企業,社會投資或稱公益創投是重要力量。著名公益事業領袖、南都公益基金會理事長徐永光提出:現在,投資界對社會企業的態度相對比較冷,除了基金會有一點感覺,真正的商業投資界不太關心社會企業。

朱小斌則認為目前國內的公益慈善資本正在轉型投往可持續的公益,而商業資本也在關注社會企業,所以整體資金量是比較大的。“不是沒有錢投資,而是不知道該投給誰。”

朱小斌說,他負責的社會企業研究中心等機構,正通過論壇等方式搭建中國社會投資聯盟平臺,消除社會投資者和社會企業家之間的信息不對稱。

“社會企業雖然不是萬靈藥,但是至少提供了一條創造物質財富與平衡社會和環境代價的新思路。”陳統奎說,“我相信,將來會有一大批社會企業家涌現出來,他們一定比現在成功的企業家們更可愛。”