多穆壺定義考略

滿澤陽

[摘要]多穆壺作為元代以來蒙、藏、滿、漢等民族共用的生活及禮儀用器,在工藝審美、文化交流、歷史發展、現世收藏等方面蘊含著豐富的價值,對于了解民族文化的發展、傳播、交流、融合具有重要意義。目前,國內外對于多穆壺的研究基礎較為薄弱,在多穆壺的定義、起源、流變、鑒定等問題上存在諸多誤解和盲區,不利于全面認識多穆壺并準確把握其豐富內涵,亟待解決。本文從多穆壺的定義出發,對學界現存不同觀點進行探析,并力求提出新的合理的觀點。

[關鍵詞]多穆壺 定義 藏語起源說 蒙語起源說 滿語起源說

一、多穆壺定義的分類

多穆壺的定義,是指對多穆壺自身概念的界定,包括名稱、材質、裝飾、用途等多個要素。本文選取爭議較大的多穆壺名稱的起源與內涵來探討。目前對于“多穆壺”一詞的來源,學界共存在四種觀點,分別是“藏語起源說”“蒙語起源說”“滿語起源說”和“區域流變說”。

1.“藏語起源說”

“藏語起源說”,即認為“多穆壺”一詞出自藏語,發音為“dong-mo”,取義為盛裝酥油茶等液體的容器。例如,陳連勇在《多穆壺源流略考》一文中認為,“多穆”一詞源于藏語發音“dong-mo”,原意是指盛酥油的桶;陶婧在《藏傳佛教對清代陶瓷文化影響的研究》一文中認為,“多穆”本為藏語,在藏區又被稱作“良木”,原意是盛酥油的桶,也有用于盛奶和酒;張璐在《吉林省博物院藏清代漆器賞析》一文中認為,“多穆”為藏語,多穆壺又稱為奶子壺,意為盛酥油的筒,加把和流而成壺,是藏蒙少數民族盛放乳汁的器皿;王建芙在《沈陽故宮博物院藏佛教器物》一文中認為,“多穆”本為藏語,是蒙古族和藏族人民的生活用具;《現代快報》在《90件國寶級紫砂壺亮相南博》一文中援引南京博物院著名古陶瓷專家張浦生先生的觀點,認為多穆是藏語,原指盛酥油的桶,口緣上加僧帽邊,又添加了把手,才制成壺,可以盛酒。

2.“蒙語起源說”

第二種觀點是“蒙語起源說”,認為“多穆壺”一詞出自蒙語,發音為“董莫”,取義為盛裝酒、奶茶的器皿。于穎、李理在《多穆壺文化說略》一文中認為:“‘多穆,為蒙古語、藏語的音譯,亦翻譯成‘董莫。在蒙古語中,系指‘盛奶茶的桶、‘奶茶壺。在藏語中,則指‘盛酥油茶的桶。多穆壺最早流行于元代,是蒙古人常用的飲奶、飲茶之器。明代,它作為北方、西北游牧民族慣用的飲用器皿,流行于蒙古和西藏地區。”由上可見,雖然文中并未直接說明“多穆”出自蒙語,但作者在論述時將蒙古元素置于西藏元素之前,且認為多穆壺最早為元代蒙古人常用,并作為北方、西北游牧民族器物流行于西藏,因此,作者認為“多穆”及多穆壺最早現于蒙古的觀點是較為明確的。

3.“滿語起源說”

第三種觀點是“滿語起源說”,認為“多穆”出自滿語,發音為“dongmo”,取義為“奶茶”,“多穆壺”即裝盛奶茶的壺。此觀點以民國學者許之衡所著《引流齋說瓷》一書為代表,書中認為“多穆二字當系滿語”。需要說明的是,《飲流齋說瓷》一書為目前筆者可查閱的唯一對多穆壺有記載的現當代之前的文獻。但由于時代的局限性和實物資料的欠缺,《引流齋說瓷》中對于多穆壺的解讀存在明顯的誤區:一是對多穆壺形制和紋飾描述過于局限。筆者認為,文中諸如對壺身、壺嘴、壺蓋、紋飾等細節的描述,應為許之衡先生對單個或幾個多穆壺的個案分析,并不能作為一般性概念。二是許之衡先生認為“其制乃滿蒙遺俗也,多穆二字當系滿語”,這個觀點也有待進一步討論。此外,也有一些當代學者認為“多穆”出自滿語。例如,馬希桂在《北京地區出土瓷器簡述》一文中認為“多穆”系滿語中的“奶茶”;詹嘉與袁勝根在《陶瓷文化中的佛教》一文中也認為,多穆壺是奶茶壺,“多穆”也是滿語中“奶茶”的意思。

4.“區域流變說”

第四種觀點是“區域流變說”,認為“多穆壺”一詞是內地用法,而在蒙古地區、西藏地區有著區別于內地的本民族名稱。董健麗在《清宮的賁巴壺、藏草瓶、多穆壺、僧帽壺》一文中認為,多穆壺在藏語中被稱為“勒木”,而在內地才被成為“多穆壺”。此外,在首都博物館官網中,除了上述藏語和內地名稱外,還認為多穆壺在蒙語中稱為“東布壺”。

二、多穆壺定義考略

筆者查閱資料后發現,對于多穆壺,目前國家尚無官方統一的標準定義,辭海、中國大百科全書、中國百科大辭典(考古學)、古漢語字典等國家標準工具書中均無收錄“多穆壺”相關詞條。但無論在藏語、蒙語還是滿語中,都存在“多穆”音義詞,僅從語言學角度去探討其出現的先后,恐較難區分。因此,筆者試圖從口述歷史和現實詞義相結合的角度,去盡可能推斷出“多穆”一詞的最初起源。

1.關于“藏語起源說”

首先從目前學界較為認可的“藏語起源說”論起,由于多穆壺自身顯著的藏傳佛教元素,部分學者認為多穆壺源自西藏,“多穆”也是藏語詞匯。但筆者認為,多穆壺被賦予藏傳佛教元素目前可證為清代時期,最早不過明代。雖然學界一般認為明代時期存在多穆壺且其已受到了藏傳佛教的影響,但目前尚無發現明代多穆壺的標準器。而從出土的元代多穆壺來看,其并不具備藏傳佛教元素,故僅從多穆壺的藏傳佛教因素去斷定其來源是片面的。

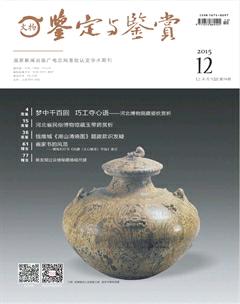

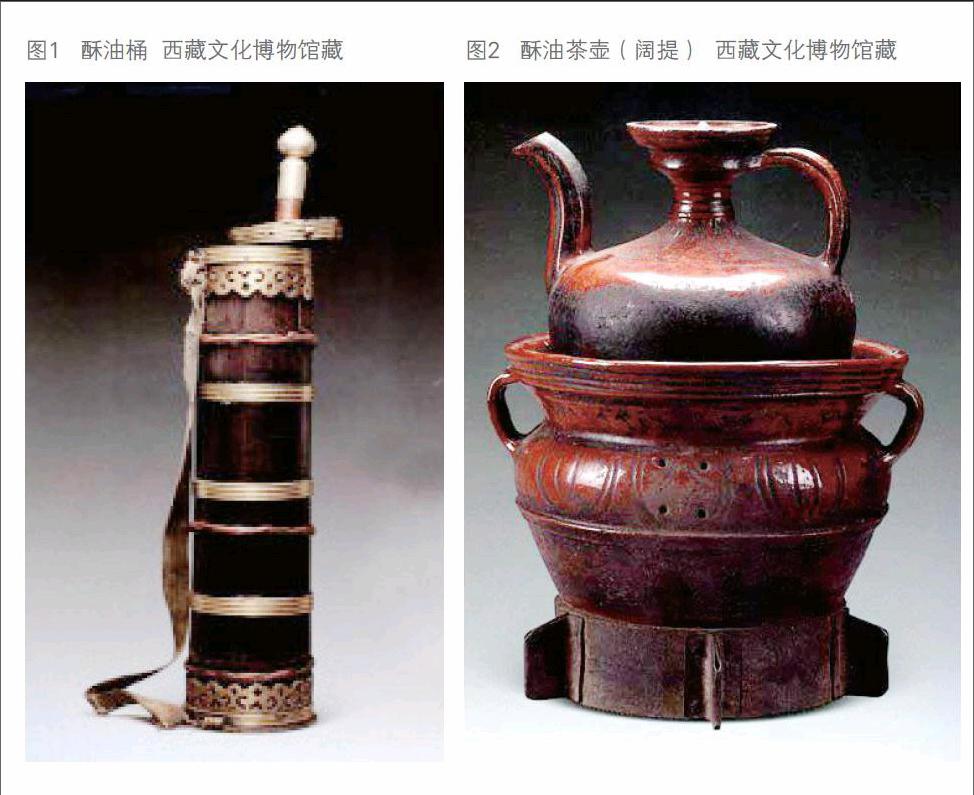

再者,筆者通過調查發現,藏族對于多穆壺的定義,與我們目前討論的多穆壺是存在明顯差異的。據西藏布達拉宮管理處次仁卓嘎老師介紹,“多穆”是藏語“酥油桶”的意思,源于內蒙古地區。現在博物館中所收藏的較為精美的多穆壺,是在藏族民間酥油桶原型的基礎上,增加了風首流及龍形執柄,又在口沿處增加了僧帽形狀的裝飾后的形制。同時,南京大學歷史系次仁德吉同學也認為,“多穆”在藏語里指拌、盛酥油茶的器皿,分為兩種形制:一種是本文探討的形制,只用來盛酥油茶,但藏民較為少用,以工藝品居多;另一種是在酥油茶桶的基礎上配了一根打茶棍,除盛酥油茶外還主要用于打制酥油茶,(見圖1)。在藏族傳統習俗里,“多穆”一般專指后者,主要用于打茶,盛茶用普通的壺或一種名為“闊提”的器物,(見圖2)。

從次仁卓嘎老師和次仁德吉同學的敘述中不難發現,藏族人民生活中使用的多穆壺,更多是指源于蒙古地區的用于拌、盛酥油茶的桶狀器,且往往會搭配一支打茶棍。本文討論的多穆壺,其實是在酥油茶桶的基礎上融合了藏傳佛教元素的工藝品或法器。此外,藏語中存在的“良木”“索拉”兩詞被證明與多穆壺同屬一物,然而其藏語發音卻與“多穆”相差極大,筆者認為這可從側面證明“多穆”并非藏語發音,兩詞發音的差別很可能是“多穆”傳人西藏后被翻譯為多音或分化出不同功能后的產物。綜上所述,筆者認為多穆壺并非藏地起源,更應是源自蒙古地區,“藏語起源說”也不攻自破。

2.關于“蒙語起源說”

對于多穆壺在內蒙古地區的生存現狀,筆者請教了內蒙古大學蒙古學學院語言學及應用語言學專業的阿澤亞同學。據她介紹,目前在內蒙古錫林郭勒、呼倫貝爾、鄂爾多斯等仍保持著傳統游牧生產生活方式的地區,一般家庭仍在使用多穆壺。但隨著城市化加速,原有生產勞作結構被打破,很多傳統農牧具被其他材質工具或器皿代替,加之集中辦學的興起,使得越來越多的蒙族人尤其是年輕人,對于多穆壺的使用與了解逐漸減少。此外,由于內蒙古區域跨度大,在不同地區,多穆壺的發音也稍有差異。例如,在呼倫貝爾地區,多穆壺被稱作“domb”,而在錫林郭勒、鄂爾多斯地區,多穆壺被稱作“dom”,其區別在于詞尾的“b”音。也正因如此,在內蒙古人民出版社出版的《蒙漢辭典》中,對發音為“domo”的詞存有兩個解釋:一為“椴樹”,二為“同domb”(其后釋義為“無嘴茶壺”)。而在遼寧民族出版社出版的《學生蒙古語解釋詞典》中則沒有“domo”一詞,只有“domb”,釋義為“有三條圍帶、側面帶把、有鼻無嘴的、金屬或木質制成的盛裝奶茶的器皿”。

可見,蒙語中確實存在音和義均與本文探討的多穆壺相近的詞語——“domo(dom)”和“domb”。筆者認為,“domo(dom)”即是藏語中“dong-mo(董莫)”的原型,而尾音帶“b”音的“domb”,則是現今蒙族人稱為“東布壺”的音源。在目前可見的多穆壺研究中,并未有人將東布壺納入研究范疇,筆者認為,東布壺與多穆壺有著不可分割的天然聯系,研究多穆壺離不開對東布壺的探討。

從定義上講,東布壺同樣沒有官方統一標準,也暫無相關研究。目前對于東布壺的定義主體均為博物館,且存在兩種觀點:一種以內蒙古博物院為代表,認為東布壺起源于中亞的多穆壺,在元代便流行于蒙古地區,是蒙古族用于盛放奶茶及酒的器皿。東布壺的材質較多,有銀制、銅質和木制,其中銅質居多,結實耐用,便于游牧攜帶。另一種觀點以首都博物館為代表,認為東布壺其實就是多穆壺,只是在蒙語中稱為“東布壺”,內地稱為“多穆壺”。就材質而言,除了常見的木質和金屬材質外,還有仿燒的瓷質東布壺。

從形制上講,比照博物館的定義與實物,筆者將東布壺分為I式(見圖3)和II式(見圖4)。通過圖例可見,I式與II式的主要區別表現在兩個方面,一是I式無流而II式有流,二是I式口沿處的擋在柄的對側,II式口沿處的擋在柄的同側。但從整體上看,兩者在主體部分的繼承關系十分顯著,II式應是在I式的基礎上改進而成。此外,通過東布壺與多穆壺的對比不難發現,東布壺無流密封或短流小口、裝飾質樸、器形矮短的特征對于游牧民族而言更具實用價值。同時,在目前僅見的有關東布壺的學術論文《蒙古族傳統用具工藝美術屬性轉化的研究》中,作者認為東布壺是金屬材料制作的,屬于蒙古族飲食用具。雖然文中沒有直接定義東布壺,但從對東布壺的相關論述和示例圖片中可以看出,作者定義的東布壺與上文討論的東布壺I式一致,且文中無論在宗教用具還是在飲食用具中,均未提及多穆壺。

結合對蒙族的口述調查,筆者推測,在蒙古地區,從語言定義的角度,多穆壺與東布壺是一致的,只是字面翻譯的差異。而在器形定義的角度,雖然東布壺和多穆壺是一脈相承的,但兩者還是應該區分開來。東布壺I式應為從中亞傳至蒙古地區,而后被加上了流,使得之前充當流的作用的擋功能發生變化,成為用于防止液體外濺或外溢的遮擋物,故擋的位置也發生了變化,這樣便出現丁東布壺II式。東布壺II式傳人西藏后,藏民為了打、拌茶的需要,將短小的器形改為高直的桶狀,此后又將藏傳佛教元素用于裝飾,進而出現了現代意義上的多穆壺。東布壺I式由中亞傳人,已經成為學界共識,但藏族的酥油桶是否也由外部引入,目前尚未證明。筆者認為,酥油桶桶身上的節箍等特征與東布壺I式相似,但其細長型的桶身又與東布壺I式上窄下寬、粗矮的形制有顯著區別,這應是藏族人民為了用其攪拌打制酥油茶而進行的革新。但是,無論酥油桶是藏族本土器物還是藏族人民依據東布壺I式而創造,其獨特性都要大于與東布壺I式的共陸,因此酥油桶可以視為是藏族的本土器物。

在東布壺使用的地域范圍方面,一般認為其流行于蒙古地區,但在內蒙古博物院官網中,認為東布壺在蒙藏地區均有沿用。筆者推測這是因為東布壺由蒙古傳人西藏,并為藏族人民所使用,而后藏族人民才在此基礎上改進出現代意義上的多穆壺。在張慧媛《北方少數民族的酒文化》一書中,認為東布壺最早出現于中亞,是中亞民族創造的容器,元代時由中亞傳人蒙古,而后傳人中原,到了清代,東布壺在中原漸漸消失,但在蒙藏地區卻一直廣為使用。故東布壺I式可以說是多穆壺的原型,而東布壺II式則應屬于早期多穆壺,因此,多穆壺最早應為蒙族所創,自然“多穆”也應是為蒙語。

3.關于“滿語起源說”

此外,多穆壺主要興盛于滿族統治下的清朝,故在探討多穆壺的定義時也不能忽視“滿語起源說”。對于多穆壺在滿族中的使用狀況,筆者咨詢了西南民族大學滿語協會的老師同學,調查結果顯示,大部分滿語教師和滿族學生對“多穆”或相似發音的詞都較為陌生,或認為滿族使用的多穆壺由蒙古傳人,“多穆”的發音也是引用的蒙語,意為盛奶茶的桶或杯子。故筆者認為,滿族使用的多穆壺應由蒙古傳人,其發音也取自蒙語,但是鑒于蒙、滿、漢三種語言之間的關系(滿語在形成過程中受到了蒙語的影響,同時,清朝時作為“國語”的滿語,也對漢人和漢語特別是北方漢人和漢語,在語法、詞語等方面產生了一定影響),以及生活年代更近于多穆壺流行年代的民國學者許之衡的解讀,筆者傾向于“‘多穆取音義于蒙語,但如今‘多穆一詞實為漢人對滿語中‘多穆的漢語表達”這一觀點。

此外,筆者認為,構成滿族主體的“建州女真”主要生活在遼寧、吉林一帶,而清軍人關以前的主要活動范圍也在這一帶。鑒于努爾哈赤統一中原的戰略目標,當時滿族的勢力發展趨勢是向南和向西,故相對于距離較遠且居于其北部的呼倫貝爾地區,滿族的勢力范圍首先到達了位于其西部且距離較近的錫林郭勒等地,此時蒙古族多穆壺隨著文化的交流進人滿族的生活,滿人也沿用了錫林郭勒地區多穆壺的發音“dom”,即后來被漢人轉用的“多穆”,而多穆壺由蒙族傳人滿族的時間,也應大致在后金建國時期左右,即明朝后期。

三、結語

綜上所述,對于多穆壺的定義,從“音”上說,“多穆”應為漢語(亦或“內地”)發音,其直接來源為滿語,而滿語的發音則來自于蒙語,藏語中“多穆”的發音也應來源于蒙語。因此,“多穆”一詞的發音流變分為兩條主線,即“蒙語——滿語——漢語”和“蒙語——藏語”。當然,蒙語中“多穆”的發音也許同樣源自外族語言,比如我們在上文討論東布壺時就有觀點認為,東布壺源自于元代中亞地區的多穆壺,因此有可能早在多穆壺傳人中國以前,其名稱就已經是“多穆壺”。從“義”上說,“多穆”原本意應為蒙語中的“酒、奶”等日常食用液體的名稱,多穆壺就是盛裝這些液體的器皿。但是,正如其發音會隨著其傳播地區的變化而變化一樣,多穆壺的具體意義也會被融人地方特色,例如在藏區多穆壺就是拌、盛酥油茶的器皿,在滿族地區就是盛裝奶茶的器皿。總之在中國,多穆壺最早是由蒙族用蒙語定義的,而后由藏族、滿族、漢族等結合本民族的語言、生活等文化因素,對多穆壺進行了具有一定民族特色的定義。