青銅扁盃中龍、鳥形象的初步探討

張丹

[摘要]青銅盔是酒器,青銅扁盃是青銅盃中的一種特殊的形制,目前在我國僅出土了十幾件,其器形、紋飾及文化內涵具有深入探討的價值。本文以目前我國出土的15件青銅扁盃的考古發掘報告為基礎,通過類型學分析,對青銅扁盃從西周晚期始出現至春秋申晚期逐漸演變的這一過程中的造型、紋飾的演變進行了分析;對扁盃造型中的龍、鳥形象做了初步探討。

[關鍵詞]青銅器 形制 紋飾

盃是古代酒器,青銅制,大腹斂口,前有流,后有鏨,有蓋,下多為三足或四足,蓋與鏨之間有鏈相連接。許慎《說文解字》:“盃,調味也。”即是用于調和酒味濃淡的器物。青銅扁盃是青銅益中的一種特殊形制。

一、青銅扁盃的出土情況

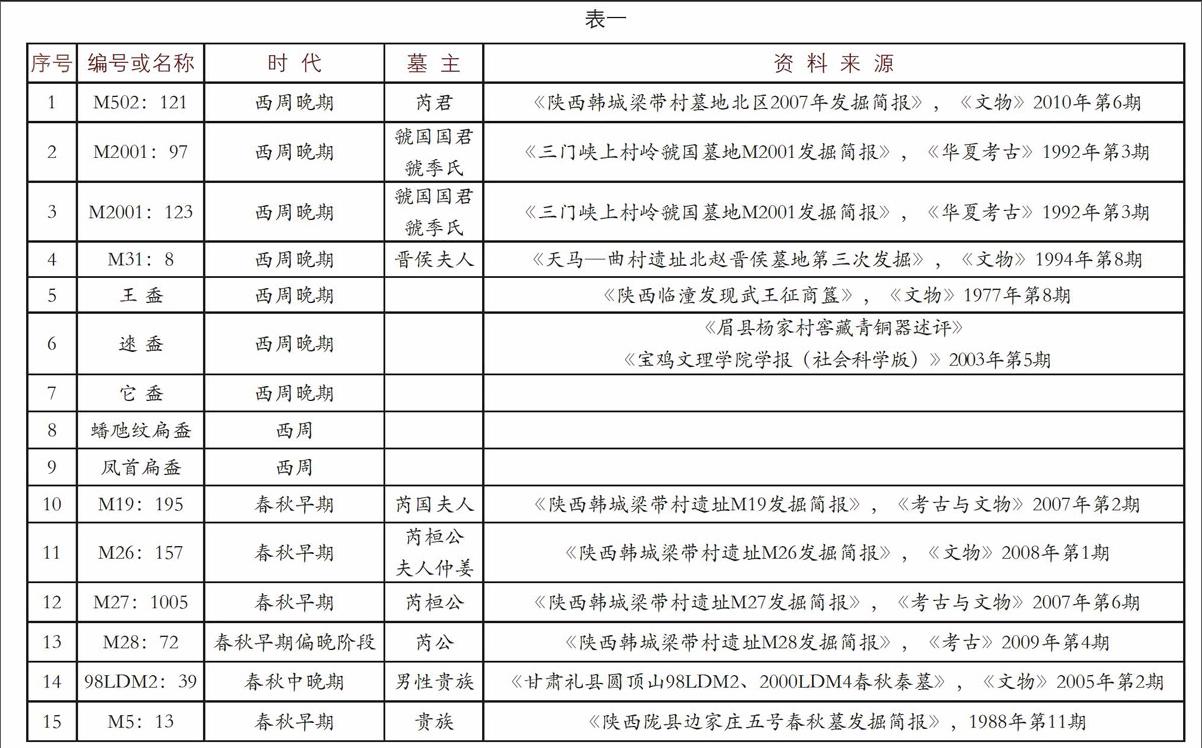

目前我國出土的青銅扁盃共有15件,如表一所示。

二、出土青銅扁盃的類型學分析

按照出土青銅扁盃形制的不同,可將它們分為A、B兩型。

A型:2件,均為明器。

標本一:M502:121,陜西韓城梁帶村遺址M502出土(見圖1)。器蓋與器身渾鑄,蓋上有鳥形捉手,橢圓形扁腹,環形耳,實心柱狀流,四個方形矮足。

標本二:M2001:123,二門峽上村嶺虢國墓地M2001出土。器蓋與器身連鑄,呈豎扁體,曲流上揚,側面腹部呈橢圓形,底部洞穿。

B型:13件,均為實用器。根據足的形制的不同,又可分為三個亞型。

Ba型:1件,異形足。標本M31:8,山西天馬-曲村遺址北趙晉侯墓地M31出土(見圖2)。頂有長方形口,沿外侈,上有鳥形蓋。流作曲體管狀,龍首形口。望作半環狀,飾高浮雕龍首銜環。足為兩個半蹲的裸體人。

Bb型:4件,方圈足。依紋飾不同分為二式。

I式:2件,重環紋。

標本一:M27:1005,陜西韓城梁帶村遺址M27出土(見圖3-1)。子母口蓋,鳥形握手。器身直口,方唇,短頸,橢圓形腹,管狀流,獸首形鏨,高圈足。腹正背面邊緣部及鏨兩側均飾重環紋。

標本二:M28:72,陜西韓城梁帶村遺址M28出土(見圖3-2)。子母口蓋,器身扁平,呈橢圓形,方形矮圈足,獸首形環狀單耳,細管形長流。蓋上握手為鳥形。器身兩面繞邊沿飾一周重環紋,腹側面亦飾重環紋。

Ⅱ式:2件,鳥紋。

標本一:M19:195,陜西韓城梁帶村遺址M19出土(見圖4-1)。直口。方唇。束頸。橢圓形扁腹。管狀流。龍首環形鏨,矮圈足,子母口。蓋鈕為鳥形,腹腔正背面均是鳳鳥紋。

標本二:N5:13,陜西隴縣邊家莊五號春秋墓出土(見圖4-2)。風鳥形蓋,圓角方形扁體,小口,前有曲管狀獸頭流,后有獸頭狀鏨。器座為方形空心足。腹部中央飾鳥紋和夔紋,周圍飾一圈不規則的竊曲紋。

Bc型:8件,獸足。依流的形制的不同可分二式。

I式:5件,龍首流。

標本一:M2001:97,二門峽上村嶺虢國墓地M2001出土(見圖5-1)。腹部呈扁體橢圓形,前有管狀流上揚,流端為一獸頭,后有飾獸頭的半環形鏨。方形子口蓋表飾一只海獸狀動物。腹下部的四足為四個直身跪坐著的裸體女人。

標本二:98LDM2:39,甘肅禮縣圓頂山98LDM2春秋秦墓出土(見圖5-2)。覆斗形蓋,蓋上有方形圈足式捉手,深子口。身方口,方唇,扁圓腹,底微圜,下接四個獸形支足。蓋頂中部飾一蹲踞的大鳥,捉手四角各一只蹲踞的小鳥。身前部有獸首形流,身后部為帶扉棱獸首形鏨,鏨上部為一蹲坐的公熊。

標本三:速益,陜西眉縣楊家村西周銅器窖藏(見圖5-3)。器身子圓形,長方形口,口上為鳳鳥形蓋。管狀流,前部飾龍頭。龍首形鏨,四龍足。

標本四:它盃,陜西扶風縣齊家村銅器窖藏(見圖5-4)。龍形流管,回顧式立體龍紋鏨,蓋作鳩鳥形。腹呈扁圓鼓形。蓋內鑄一“它”字,為做器人名。

標本五:戰國時期秦青銅蟠虺紋扁益,1963陜西扶風縣齊家村出土(見圖5-5)。長方口,腹扁圓,兩面中心部凸起,環繞蟠虺紋,流為蛇形,流頂端飾獸首,益口有蓋,蓋呈重檐屋頂形,其上棲風鳥,四扁足。

Ⅱ式:3件,管狀流。

標本一:M26:157,陜西韓城梁帶村遺址M26出土(見圖6-1)。子母口蓋。直口,方唇,橢圓形腹,管狀流,龍形鏨,獸形四足。蓋頂部有一虎形鈕。

標本二:王益,1976年3月陜西臨潼零口公社西段大隊出土(見圖6-2)。器身扁圓,方口。蓋上飾一鳥,鏨為一卷尾夔龍,四夔龍足。

標本三:鳳首扁盃,現藏于北京保利藝術博物館(見圖6-3)。蓋鈕為一只大型風鳥,鳳鳥身上又有一只勾喙的小鳥,被一只回首卷尾的虎抓住。虎前后腿回環成為穿孔,通過穿釘使器蓋與下方的把手相連接。通高44.5厘米,是目前所見形體最大的古代青銅益之一。

三、青銅扁蠶中龍、鳥形象的探究

(一)青銅扁盃中鳥形蓋大量出現的原因探究

在這15件青銅扁益中,有12件蓋上飾有鳥形捉手或鳳鳥形蓋鈕,鳥的形象如此大量、頻繁地出現,其原因是什么?而它們又象征著什么呢?結合目前對于青銅器造型、紋飾及相關研究,這種現象的出現可能與以下四個方面有關:

一是早期人們對于動物的一種崇拜,即鳥圖騰。鳥圖騰是古代原始初民的一種共同的圖騰崇拜,它可以使得同一氏族的人們由單線的血緣聯系發展成為一種新的而且是共同的精神上的聯系。通過圖騰崇拜,原始的人類最初確認了自己和氏族在天地之間的歸屬,他們認為這是為自己找到了一種心靈的寄托。同時,鳥類又是害蟲的天敵,對原始農業生產起著重要的作用。古人依據候鳥的遷徙安排農時,把鳥類的糞便當作農作物的肥料。這也是鳥作為一種圖騰崇拜的淵源。另外,風鳥在遠古時期是一種祥瑞之鳥,而且被譽為風神,先民們對風鳥的崇敬和膜拜,使鳳鳥的形象大量應用于青銅器裝飾中。

二是生產力發展對其造型的影響。生產力的變革促使社會大分工的出現,使農業、畜牧業、手工業逐漸分離,手工業的發展促使青銅鑄造向著工藝精細、造型多變的方向發展,也促使農業生產及畜牧業中的一些動物成為人們日常生活中的重要組成部分。鳳鳥的原型應是家畜中的一種——雉雞類動物,這也從一個側面反映了當時的生態環境以及人類經濟生活方式的一般面貌。

第三,從商朝開始,鳥在青銅器裝飾中開始漸漸占據主導地位,到了西周時期,特別是成康以后,鳥紋飾盛行。鳳鳥的出現預示著吉利和祥瑞,甚至像滅商這樣的大事業都被看做與鳥有關。所以,鳳鳥在西周青銅器中被作為主要裝飾所流行,實際上就是“周之將興,鳳鳴岐山”的崇鳥文化的反映。

第四,這些青銅扁益作為墓主人的陪葬物,更是一種精神的象征,而鳳鳥類飾物不僅裝飾美觀,還帶有墓主人歸天、靈魂自由之意。

(二)青銅扁盃中龍形象頻頻出現的原因探究

在這些青銅扁盃中,有相當部分的扁盃都有龍形鏨或流端飾有龍首,還有1件為蛇形流(蛇是龍的原型,龍是蛇的神化)。另外,許多件扁盃中都有與龍有關的紋飾如蟠龍紋、夔龍紋等。那么,龍的形象為什么這樣頻繁出現呢?

第一,龍是中華民族文化中代表最高祥瑞的神物,龍紋是中國傳統圖案中最有影響的精華。在遠古時代,龍就被先民視為神靈祥瑞,長期以來受到世人的頂禮膜拜,而且在早期人們的意識里,龍是溝通天地神人的瑞獸,能興風雨,預示吉兇禍福,所以對其崇拜有加,并用多種方式將其形象刻出來。青銅器作為聯系天地入神的祭祀禮器,其上所鑄的龍飾及龍紋,寄寓了升天潛淵、超越生物本能的神性。奴隸主貴族試圖將自己的期望和意愿經由龍傳達給神靈,從而賦予了龍至高無上的神性,使其成為物類生命中的最高形式,不但能夠溝通天地人神,還能賜福降禍。扁益上各種各樣的龍形象,就是龍文化及龍圖騰的反映。

第二,這些龍飾或龍紋都有一種神秘、威嚴、莊重、持續的風格,營構出一種矯健激越、姿態新奇、氣勢磅礴、層次分明的神龍形象,這是西周至春秋時期青銅龍紋的一種比較突出的特征,作為奴隸主“君權神授”的象征。

第三,這些青銅扁盃所屬墓葬的主人大都是王室成員,并且有相當一部分是國君。我國在進入階級社會后,龍被帝王皇權附會,因為“龍身上具備著通天、善變、靈異、征異、示威等神性,這些神性和‘帝王性有吻合之處”。因此,扁蠶上的龍紋及龍飾正是使用者威嚴和權力的象征。

第四,龍紋作為一種符號意義而存在。西周青銅扁益上龍紋的地位幾乎等同于銘文,它的存在就包含了符號的意義。之后隨著紋飾的漸漸發展,龍作為皇權的象征,禁止百姓使用,這樣的符號意義就更加明顯。