本幫廚房,上海美食的江湖與絕招

徐菁菁

探親(皇小小 ?繪)

周彤打算在城隍廟旁邊的茶館開“下午茶”,從一道蔥油拌面開始,研習那些傳統(tǒng)的上海味道

趙榮華在展示廚藝

趙榮華最拿手的就是紅燒肉,他往鍋里倒紅酒——而非上海人家常用的料酒或是黃酒

這一份肉,裹著亮晶晶的醬汁,甜得恰到好處

上海味道的新與老

在淮海中路一間灑滿陽光的廚房里,趙榮華熱起鍋子來。案板上的五花肉已經(jīng)收拾停當。“我爸爸做菜是‘老三篇,上海傳統(tǒng)家常菜,最拿手的就是紅燒肉,所以我骨子里面相信上海味道就是紅燒肉,兩個月必須吃一回解饞。”但趙榮華燒起菜來,已經(jīng)和父輩大不相同。他用平底鍋爆香青蔥和姜片,將五花肉煎到微黃。“豬油煸過以后特別香,而且高溫可以封住肉里面的水分,肉質(zhì)不容易老。但也不能煸太長時間,豬皮會硬。”他往鍋里倒紅酒——而非上海人家常用的料酒或是黃酒。“我們的紅燒肉做得好,就和法國的鵝肝一樣,軟糯豐腴。法國人用酸甜果味的東西來搭配鵝肝,找那個味道的平衡點。我做紅燒肉也是這樣。紅酒有果香、有酸度,能夠綜合紅燒肉里的甜味和油膩。”醬油、冰糖下鍋,肉在鍋里小火燜了三刻鐘,眼見湯汁快要收干,趙榮華淋了些日本料理常用的味噌下去:“現(xiàn)在真正好的黃豆醬油很難找了。紅燒肉醬香味要濃,味噌正好可以用來提味。”這一份肉,裹著亮晶晶的醬汁,甜得恰到好處,果然如他所說:“配一碗白米飯,一口悶,下飯菜,下得嚇死人。”

一道小時候“外婆常做”的面拖小黃魚同樣被趙榮華弄出了花樣。他用全麥面粉和生粉混合做面漿,再向面漿里淋少許油——這是日本天婦羅的做法。鍋里油溫七成,他提溜著收拾好的小黃魚,裹上面漿,在油鍋里轉(zhuǎn)一圈,用筷子蘸點面漿灑在正在烹炸的魚上。這也是天婦羅的技巧,使外殼更加蓬松酥脆。魚出鍋,趙榮華拿出濃稠的黑醋汁,在盤子里勾出線條。“七分意大利黑醋加三分冰糖,小火慢慢熬成,”他解釋說,“混搭小黃魚,味道會更豐富。前幾天意大利米其林三星廚師西莫·博圖拉(Massimo Bottura)來上海,我吃了他做的菜,其中用到了他珍藏40年的黑醋汁,于是就有了這樣的靈感。”

不惑之年的趙榮華是土生土長的上海人。他對上海味道的改造與這座城市的變遷同步。從前,趙榮華家就住在現(xiàn)在上海新天地所在的位置,太平橋。他記得小時候,家里出門的幾條街上遍布小吃攤。一家叫“春園”的鋪子有鮮美的小餛飩和黃芽菜肉絲春卷。那時候流行“小籠饅頭”,“外面是發(fā)酵過的面皮,里面裹肉餡”。他愛吃大湯團,豬油芝麻的餡子,也愛“四大金剛”,嗆餅、油墩子、粢飯團和粢飯糕。當然少不了生煎,“下面的底薄而脆,上面的皮薄而有彈性,肉餡結(jié)實,大口咬下去都是湯水,一不小心就會濺得一塌糊涂”。普通人家的孩子并沒有太多機會上餐館,婚宴就是盛事。“我至今還記得一個場景,在一家飯店二樓,臺子上有條很大很漂亮的松鼠鱖魚。一桌菜好不好,就看一道松鼠鱖魚。小孩子等著魚上來,吃完可以下桌玩了。”

1996年,上海開始改造太平橋地區(qū)52公頃的舊城。也就是這一年,已經(jīng)學了4年廚師,做慣了上海菜、廣東菜的趙榮華趕上最時髦的一陣風,成了西餐廚師。那以后,意大利菜、日本菜、東南亞菜、美式餐飲他都上過手。他在外灘三號的一家西餐廳做熱房主管。一天,一個美國女記者穿著廚師服到廚房里來采訪,他負責向她介紹廚房的運作方式。臨走時,她問他:什么時候可以一起吃頓飯?

認識趙榮華時,莫云剛剛開始在中國的美食記者生涯。她本就出生在一個跨文化背景的家庭。母親是上海人,8歲離開上海去西班牙,隨后到美國定居。趙榮華描述岳父母家的廚房:“你能想到的世界各地的任何調(diào)味品,都能在那里找到。單單是芥末就有十幾種之多。”在莫云記憶里,母親“從來不會做兩道一模一樣的菜”。趙榮華贊嘆岳母對食材充滿想象:“比方做豆腐,她會放奶酪進去,讓人意想不到,但是非常好吃。”

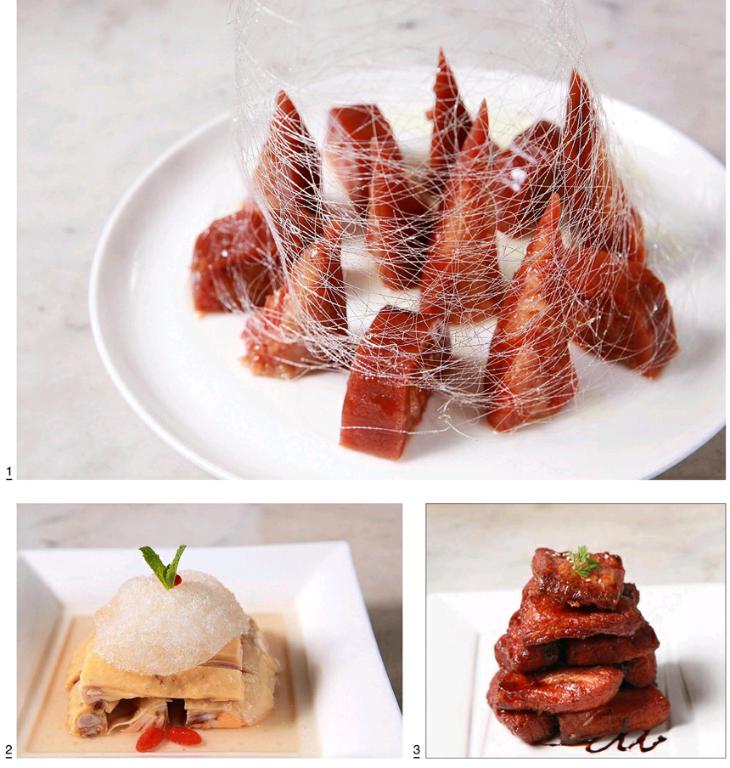

“福1088”餐廳菜品:1.糯米藕2.醉雞3.傳統(tǒng)熏魚

愛情在廚房破土,被美食滋養(yǎng)成長。兩個背景完全不同的人在上海相遇,一拍即合。趙榮華在外灘三號工作的時候,每天都要忙碌12個小時以上,但無論多晚回到家里,他都要給莫云做一道菜。莫云對他的手藝充滿了贊嘆。這讓趙榮華大為驚訝:“從前我沒有覺得廚師是個什么高尚的職業(yè)。我也給我以前的女朋友做吃的,她并不會贊美,甚至在向其他人介紹我的時候會羞于說我的工作。在莫云這里,我第一次感到這門手藝是值得尊重的。”同樣,趙榮華的經(jīng)驗和人脈為初入美食報道的莫云打開了廚房秘密的大門。相處的前10年,兩人一起去上海各種餐館試菜。“每天都去新的餐廳,認識新的廚師。”從5000元一位的分子料理餐廳到廣園路菜場對面的灌湯包和辣肉面:“騎著一輛電動摩托車,兩個人每天到處跑。”

莫云也愛上海味道,熏魚、酒香草頭、腌篤鮮,胃口好的時候,丈夫的紅燒肉她能吃掉一整盤。但趙榮華家的餐桌,從來不會連續(xù)兩天出現(xiàn)一種風味,那是一桌世界美食的流水席。1年前,趙榮華開了一家潮汕火鍋店,那個時候上海吃四川火鍋的風頭剛過。沒想到,一年來,滬上的各個檔次的潮汕火鍋“開了不下1000家”。生意之好令趙榮華大為意外,第二家分店已經(jīng)開張。今天的上海好像趙家的餐桌,在燈紅酒綠的林立餐館中,本幫菜反主為客,成了邊緣角色。這倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回憶二三十年代的上海:“本來,天下美食佳味,集中在揚州,到了近百年間,才轉(zhuǎn)到上海來。上海本地,并沒有什么特色的菜味,可是,這個吃老虎奶長大的城市,她就吸取全國的精華,加上了海外奇珍,成為吃的總匯。”

聽說我要尋找本幫菜,趙榮華帶我去拜訪了他的兩位朋友。身材瘦削的孫偉軒原本是一位足球運動員,90年代初,他從市級隊伍退下來,被安排進賓館學廚4年,在一些本幫菜餐館陸續(xù)燒了8年菜。他2010年創(chuàng)業(yè)做本幫菜館“弄堂筵”。2012年店面擴大時,他相中了武夷路附近一處小樓。把店面轉(zhuǎn)手給他的上一位餐館老板說,這里19世紀中葉的時候就有一家小酒館,叫“悅宴九館”。這個故事打動了他。小樓位置僻靜,做的是回頭客生意。他的顧客絕大多數(shù)是三四十歲的上海本地人,拖家?guī)Э诘膩沓约已纭?/p>

本幫菜館大不易,孫偉軒覺得自己是講情懷的。“上海各類餐飲輸入非常多,論本幫菜,好餐館兩只手的指頭就數(shù)得過來。消費人群年輕化,年輕人講新鮮口味,喜歡外來的味道。從經(jīng)營說,火鍋是可以標準化的,本幫菜不能。比如紅燒,糖和黃豆醬油的比例怎么放,什么時候放,調(diào)料和火候的把控都是需要有功夫的。沒有10年廚齡,燒出來的菜完全不能看。有些菜系的館子可以開得大,可以有中央廚房,完成一道菜的前四個步驟,但本幫菜最多只能完成前兩個步驟,只能進行原料粗加工。原料、人員,成本就都上去了。”

弄堂筵打“懷舊”牌,孫偉軒覺得,許多本幫菜館為了迎合客人,已經(jīng)將菜品的口味改得離譜了。他的初衷是做“不改良的本幫菜”。但事實上,“改良”似乎不可避免。傳統(tǒng)上,本幫菜用青魚做熏魚,但孫偉軒用三兩到三兩半的小鯧魚,“肉質(zhì)好、刺少、魚身扁,容易入味”。鯧魚塊經(jīng)過兩次油炸:第一次定型,第二次炸酥。出鍋的魚塊浸入孫偉軒留了十幾年的“老鹵”里。他嫌白糖膩,在老鹵里放的是麥芽糖和冰糖。做松鼠鱖魚,他借用了粵菜的糖醋汁,除了茄汁和冰片糖,還加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。一道油醬毛蟹,蟹下油鍋前需要裹淀粉。他試驗了許多回,選了一種荷蘭土豆粉,“用量小,掛壁裹料作用好,蟹黃蟹膏不會流失”。不過他不會在這道菜里加更多新鮮調(diào)味料。毛蟹和年糕炸過之后下鍋紅燒,只放醬油、糖和水。“高湯都不用。毛蟹本來已經(jīng)很鮮,放別的東西就搶味了。”孫偉軒最得意的改良,是把梅干菜和上海醬鴨一起燒。梅干菜吸滿了濃厚豐潤的醬汁,以上海人的標準看,“下飯最好”。

孫偉軒開的是平價餐廳,趙榮華的另一位朋友方元走的是高端路線。“福1088”餐廳在滬上的名頭很響。鎮(zhèn)寧路上,三棟奶黃色水泥拉毛墻的西班牙風格老宅子并排在一起。門口沒有招牌。鎮(zhèn)寧路一帶是舊上海的富人區(qū)。這三棟老宅中的一棟原本是方家的祖宅。方元的曾祖父方旭東任過張作霖的財政部長,后來專攻鐵路地產(chǎn)等實業(yè),攢足錢后來上海定居,買下這宅子。解放后,老洋房里搬進“72家房客”,方家也一直住在這里。20多年前,住戶陸續(xù)搬離,方家重新收回房子,方元的母親就著地方開了一家“福園”餐廳。餐廳的招牌菜是一道用硝、鹽、酒等腌制的硝蹄。2006年,方家把相鄰的兩棟宅子也并進來——他們原本屬于李鴻章的小兒子和上海阜新面粉廠老板孫多森。

“弄堂筵”菜品:1.醬鴨以梅干菜打底2.熏魚把傳統(tǒng)青魚改成了鯧魚

四喜烤麩

在廚房里工作了一輩子的李伯榮對上海老味道的秘密了然于心

走進今天的“福1088”餐廳和走進“摩登時代”老上海大戶人家的宅邸沒有多少區(qū)別。在一間用于招待VIP客人的房間里,一塊“生福軒”的匾額掛在墻上,是書法家譚澤闿民國二十四年(1935)所題。拼花的瓷磚地板在燈光下顯出油亮的包漿釉色,一只中西合璧的紅木櫥柜和一張梳妝臺分立在房間的兩頭。它們都是上世紀20年代的老家具。梳妝臺兩側(cè)各有一把30年代的單人皮沙發(fā)。瓷磚、吊燈、家具都是方元一家從古董商手里收來的。“專門請人看過,確定是老上海的東西,”方元說,“并不是因為開店才這么做。有這個情結(jié)。房間風格的復(fù)原依據(jù)我爸爸媽媽小時候?qū)φ拥挠洃洝_@是自己的家,所以一切都做得特別細心。”他讓我留意一人高的深棕色木質(zhì)護墻板,房間里那些可能扎眼的電燈開關(guān)都小心地藏在了里面。

悉心打造的舊上海迷夢自然需要稱得起的菜式。方元推薦一道金黃濃艷的金必多濃湯——20年代起風靡上海灘的海派西餐富貴菜。一條一尺半長的鰣魚氣勢磅礴地端上桌來。魚身上碼了火腿片和醪糟,清蒸出一汪鵝黃清透的湯。火腿的咸香和醪糟的清甜襯著魚鮮。鰣魚沒有去鱗——上海人的講究,“鰣魚吃鱗不吃肉”,“鱗片連接的地方有膠質(zhì),最美”。貴價餐廳會在普通食材的菜肴上格外講究些功夫。酒香豌豆尖,只取豌豆尖最嫩的那一截,確保口感無渣。九塊紅燒肉整整齊齊地碼在一起,為取到最漂亮的五花,“一大塊肚方,修掉一半”。趙榮華最愛一道清炒豌豆:“小時候吃豌豆,我爸會先打招呼:‘給你炒個豌豆,時令貨!”方元的豌豆自然不同于家常貨色。“豌豆太老的發(fā)干,太嫩的里面是一包水,我們只取恰到好處的那些。40斤云南豌豆,只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、綠瑩瑩,小玉籽一般盛在瓷調(diào)羹里,放進嘴里,像魚子醬一般崩裂開來,滿口清甜。

“福1088”雖然走老上海的步調(diào),但菜肴已經(jīng)不完全局限于上海菜了。方元一方面覺得,傳統(tǒng)本幫菜做不出太多花頭,沒有新鮮味道客人不會買賬。另一方面他也曾試圖去上海周邊郊縣發(fā)掘一些“老味道”,但又嫌加工方法“太原始”,“農(nóng)家菜,上不得臺面”。毫無疑問,本幫味道在變。就像他小時候記憶里的那些東西:“從前的餛飩皮是堿水皮,發(fā)黃的”;現(xiàn)在最紅的生煎“吃上去就是和小時候的完全不同。難吃談不上,就是不對勁”。方元的堅持,是在廚房里無論如何要有土生土長的上海廚師:“真正的上海廚師長已經(jīng)很少了。本幫菜的廚師算到現(xiàn)在已經(jīng)有第五代。”他提到84歲的本幫菜泰斗李伯榮:“李伯榮算第二代,他吃過第一代本幫菜大師的菜。他的徒弟又以他為藍本,然后是第四代、第五代。”真正的本幫傳統(tǒng)味道是什么?那好像已經(jīng)是一個不可復(fù)制的遙遠想象了。“據(jù)說,李伯榮黃金時代的手藝真的是非常好。”方元喝一口茶,幽幽地說。

食癡

本幫菜老字號已經(jīng)不多了。城隍廟里的上海老飯店是打頭的一家。老飯店的前身是1875年上海川沙人張煥英創(chuàng)辦的“榮順館”。那正是本幫菜成形的時期。飯店經(jīng)理任德峰的辦公室有兩樣東西掛在最顯眼的地方:一是飯店2年前的合影“上海本幫菜三代廚師”,坐在最中間位置的就是李伯榮,戴著圓框眼鏡,很文氣很有派頭;二是一張牌匾“國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目——上海本幫菜肴傳統(tǒng)烹飪技藝”,頒發(fā)于2014年11月。

現(xiàn)在的上海老飯店,生意相當火爆,但12年前,王景忠跟著任德峰到老飯店來當副總經(jīng)理的時候可不是這樣。“當時我請幾個朋友來吃飯,他們都說:‘老飯店怎么吃?菜一塌糊涂。80年代,老飯店名氣比綠波廊響,接待任務(wù)都喜歡來老飯店。到了2003年,老飯店的名聲比綠波廊不知道低了幾個檔次。”究其原因:“2000年的時候,從外面招了一批新師傅,搞新做法。本幫菜講工夫,一道紅燒肉,不燜個40分鐘哪里入得了味道?”一旦效率為先,“求快,靠醬汁搞‘外掛味自然不好吃”。

任德峰管老飯店,有天然優(yōu)勢。他是“文革”以后上海市第一屆烹飪專業(yè)畢業(yè)生,畢業(yè)以后在當時的“721實驗飯店”工作,“最好的幾個本幫菜老廚師都在那里”。“任德峰上任,第一件事就是找廚師長談,他自己開菜單,立規(guī)矩。”王景忠回憶,“有一次,有客人抱怨草頭圈子里的草頭老。我看他臉一沉,跑到廚房間。廚師長說草頭是上午剛進的貨。任德峰用手捏一捏就發(fā)話:這么干,讓廚師如何做?草頭隨時要噴水,一是防止脫水,二是帶著水珠的草頭下熱油鍋,水珠迅速氣化,蒸汽幫助草頭快熟,才能鮮嫩。他懂廚房,才能管好廚房。”任德峰和王景忠做的第二個決定是重新請已經(jīng)退休的李伯榮出山當顧問。雖說是顧問,“老爺子認真得不得了,除非生病,風雨無阻天天來廚房坐鎮(zhèn)”。“我們當時的思路就是:菜老、店老、人老。”

在上海老飯店的委托下,揚州人周彤擔負起了為本幫菜技法“申遺”的重任

2011年,王景忠要退休了。他開始琢磨一件事:“到2010年的時候,老飯店的品牌已經(jīng)立起來了。我找任德峰談,說我和他辛辛苦苦工作了9年,把老飯店發(fā)展到這個樣子,我們退休了,換人換思路了怎么辦。”為了把廚房里的規(guī)矩保持下去,王景忠想到要申請“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”。申“非遺”需要對本幫菜的源流、技法等方方面面做詳盡系統(tǒng)的整理和總結(jié)。廚房里的傳承靠的是手把手,眼到心到。“老法師”們(上海話,指上了年紀的精通某一種技能或者業(yè)務(wù)的人)有一身功夫,但說不出寫不了。誰來干這個事?王景忠有主意:不是哪個專家學者,而是上海電視臺的周彤。

總結(jié)梳理本幫菜的工作最終落到了一個揚州人身上。見到周彤時,他正和中國烹飪大師、老字號德興館的退休廚師周懷榮談菜。“談菜”是周彤生活中重要的組成部分。他這天下午的收獲是和周懷榮分享的一個經(jīng)驗:去除河鰻表皮的黏液用75攝氏度的熱水最好。

周彤今年50歲,大學學的是物理,做過技工學校物理老師,南下深圳當過“金領(lǐng)”,后來跳槽到電視界。2003年東方衛(wèi)視成立,他因此來了上海。“我和臺里領(lǐng)導(dǎo)提,說能不能做一個美食節(jié)目。”他讓來自五湖四海的領(lǐng)導(dǎo)們輪番考他:“吃過什么中國名菜你先告訴我,然后我告訴你這里面有什么名堂。他們覺得挺好玩。我這么一個沒有任何資歷,普通話不標準,牙齒也不爭氣的人就這樣上了電視的屏幕,主持一個晨間節(jié)目的生活板塊‘菜里乾坤,將近5年,每天早上五分鐘。”

周彤和王景忠的初識就是因為這檔節(jié)目。周彤登門拜訪:“上海人很有腔調(diào),你懂的。王景忠坐在沙發(fā)上問:‘你要采訪本幫菜可以啊,你吃過哪幾道菜?我說:‘我剛來上海還沒吃過。他又問:‘那上海著名的館子,你吃過哪幾家啊?我說:‘我都知道,一家也還沒走過。‘上海還有很多著名的大師,你跟他們都認識嗎?我說我誰都不認識。然后他就把茶缸往邊上一推:‘你這個節(jié)目就沒法做了。當時我笑一笑,說:‘別急啊,我先跟你說說本幫菜都是怎么回事,你看我說的對不對。我就從他們家最拿手的八寶鴨說起,如何取料、如何做,他立馬就坐直了:‘你是哪里人啊,你怎么知道這個呢?”一個回合下來,周彤得以到廚房見了李伯榮。王景忠說,“老法師”待人一貫客客氣氣,但“一般的人,他心里看不上,覺得你不懂”。周彤一走,他問“老法師”:“你覺得怎么樣?”“這個人行。”李伯榮點了頭,“有些東西,他比我說得還清楚。”

12歲那年,周彤在揚州街頭聽人說淮揚菜的精妙刀法。好似眼前打開了一本武功秘籍,少年的心思一下子就鉆了進去。那個年代,飯店沒什么生意,各家辦紅白喜事就請廚師上門。“一般都是小徒弟挑著擔子,師父甩著膀子就來了。廚師自己備家伙什兒,一個小爐灶,一個鼓風機,有煤,有各種調(diào)味品,根據(jù)你能搞到的食材給你做一桌菜。”周彤跟在師傅們后頭轉(zhuǎn),混個臉熟。日子長了,放學沒事干,他就往賓館飯店的廚房里鉆:“一回生二回熟,嘴像抹了糖,見了誰都說好話。我不礙人家事,跟他們刮板、洗布、掃地、涮廚具、遞碼兜(廚房里裝食材的不銹鋼碗),讓我干啥就干啥。菜做完,所有的鍋洗干凈掛起來,所有的勺子收拾起來。等閑下來有空了,給人點煙、端茶:你那個菜是怎么回事,給我講一下吧。”

上海老飯店“扣三絲”的制作過程

“我發(fā)現(xiàn)這里頭的學問太多了。雖然是業(yè)余愛好,但我跟別人不一樣,不走野路子。”在湖南上大學時,周彤泡圖書館,自學了一整套理論。“看的第一本書叫《烹飪工藝學》,煎炸熘煸烹貼淋炒、蒸煮煨燉氽扒爆燒,把這些搞清楚了。”學烹飪原料學,背《中國烹飪原料大典》:“7個孔的藕可以燉6小時,炒菜做配料的藕絲只能用11個孔的,生吃的藕得用9個孔的,燉排骨也得用9個孔的,不同的材料有不同的美,用在什么地方是廚師必須弄明白的事。”然后是烹飪化學,再到烹飪營養(yǎng)學、農(nóng)學、林學、畜牧學、水產(chǎn)學乃至于風土人情、歷史文學。大學假期回揚州,他就提溜著湖南土特產(chǎn)去看望熟悉的師傅們,和他們學“筍子分哪幾種,福建香菇安徽香菇有什么不同。太湖豬一共16對肋骨,第4根到第9根上面的肉可以做什么。蒸一條魚,為了要均勻受熱,正面要開牡丹刀,背面要開柳葉刀。切肉絲,橫紋切、豎紋切、斜紋切都有講究。好玩啊,興奮得瘋掉了”。

在廚房里“混”大的周彤掌握了一套廚師江湖的話語體系和處事規(guī)則。他拜淮揚菜紅案傳人薛泉生和白案傳人陳恩德為師。在廚房里,老師和學生是可以隨口叫,師父和徒弟的稱呼則絕不能隨便。拜師有嚴格的規(guī)矩和講究。“先要下拜師帖,再要辦宴席,給師父敬茶下跪。茶敬三道:第一道敬行業(yè)祖師爺;第二道敬師父本人;第三道敬同門之誼。拜的第一個師父是‘授業(yè)師,要雙腿跪。以后再拜師父只能單腿跪,分左右腿,左腿重于右腿,不能錯,錯了別人要笑話。”徒弟是師父的臉面,老廚師們收徒絕對謹慎。周彤拜薛泉生拜了3年,陳恩德拜了7年。“一直不收我的理由很簡單,我就是個電視臺的記者。如果收了我為徒,怕我到處去吹噓,砸了師父招牌。廚師是手藝人,是有尊嚴的。”周彤拜師的絕招,一是鍥而不舍,二是眼尖心細肯琢磨。看薛泉生切菜,他嘴上說佩服。“師父問佩服什么?我說其他人切的都是‘骰子丁,正立方,可是你的火腿切的是片丁,火腿要是切‘骰子丁,難出味,也硬。師父說:哎喲,你這個也能看出來,你這個小東西可以的。你懂它,它就認你。”

周彤對烹飪的愛深入到廚房里的每一個細節(jié)、每一個步驟。他有一股“癡”勁。“好鱖魚有四個特征:魚唇地包天;魚身橄欖綠;斑紋邊緣清晰;背部流線好。”為了弄清這幾條,周彤從鱖魚的生活習性開始研究。在吳江汾湖旁邊一個叫長漾湖的小湖。他穿著漁民的水靠,在養(yǎng)鱖魚的水里整整站了三個多小時,“一直到魚把我看成樹樁子了”。直到看到鱖魚是怎樣埋伏在水草里,怎樣突然沖出來捕食獵物的,這才心滿意足地上岸。他按照尋來的古書野譜在家里炮制清炒雞毛菜。四根棒子骨,用骨髓和蝦籽熬濃湯。再用蔥和姜熬豬油。豬油熬好降溫,把帶骨髓的濃湯倒進去,封在油里。開小火,慢慢熬,下面的湯汁沸騰穿破油膜,慢慢水分會耗干。到最后,湯里的固體變成一個疙瘩,所有味道都跑到油里去了。他再用這個油炒雞毛菜。

這種“癡”勁加越來越寬的眼界,使周彤越來越善于發(fā)現(xiàn)廚房的秘密。他知道得越多,越感到烹飪的美。他個子瘦削,和他一起吃飯,我發(fā)現(xiàn)他飯量很小。周彤說:“美食的落腳點在美,而不是食,食是欲望,美是精神。”他看中國烹飪大師陳春松做獅子頭。本來已經(jīng)被徒弟收拾得很整齊的一塊肉,陳春松的第一刀總是要在邊上劃拉一個薄片,扔一邊。他的徒弟們依葫蘆畫瓢,卻沒人說得清門道。“我第一次看見這個動作是1987年,我不敢吱聲。那個時候食品還是憑票供應(yīng),我心想也許大師傅是要改善伙食,留一小片炒個肉絲。我能進廚房就不錯了,不要多嘴。”后來,大家熟絡(luò)起來,陳春松才告訴周彤:“我不是殺豬的,我也不是養(yǎng)豬的,我不知道在我面前這塊豬肉是有多老,如果是老豬我切得要小一點,如果是嫩豬我切得要大一點。第一刀就是試,刀切過去的阻力會告訴我這塊肉的信息。”周彤第一次理解了刀工是什么——“切得很細很細、很漂亮的那個叫刀技,而刀工是為了最后成菜的完美。”

周彤記得清楚,有一回,陳春松看徒弟輩將嫩豆腐切成牛毛絲,卻還是搖頭。禁不起周彤的追問,陳春松道出原委:那個文思豆腐的斷截面是菱形的。“我說:師叔啊,那已經(jīng)是牛毛絲了好不好,誰會注意斷截面是菱形的還是方的,那不是沒用么。我到現(xiàn)在都記得,那天師叔用手在我腦門上拍了一下,他說:幸虧我沒收你為徒。你看所有淮揚菜的廚房都掛四個字,‘敬事如神。刀工不是為了表演,是做給你自己看的。我們要把自己那道菜做到頂。如果你內(nèi)心沒有這個要求,你不能夠做廚師,你最多就是廚子,到頭了。我們雖然是個小手藝人,但要有匠心,不能有匠氣。”

理解一道菜的美和它蘊含的匠心是周彤的樂趣。他拜訪上海京幫菜宗師胡麗妹。老太太做烏魚蛋湯。這道菜需要將烏賊魚的卵巢,一片一片撕下來。“我對她說:你做得挺好。她沒反應(yīng),夸她的人太多了。我又說:每一片都特別完整,像花瓣一樣,你撕它恐怕得花一個多小時吧?每一片都是雪白雪白的,一點都不發(fā)黑發(fā)灰,你是用陶瓷或者玻璃鍋來做的吧,用鐵鍋不行。這下老太太就開心了,握我的手搖啊搖。她為了把烏魚蛋做得柔軟、雪白,花了好多心思,那是她追求的美,但是懂她的人太少了。”

精致版的家常菜

人們形容本幫味道,常說“濃油赤醬”,說上海人燒菜,“左手醬油,右手糖罐”。聽說我要到上海做美食,甚至有上海朋友說:“本幫菜能有多少講究?吃都是那些貨色,上不了大臺面。”周彤絕不能贊同這種簡單的概括和評判。

本幫菜很少用珍貴的食材,但在周彤看來,美食絕不以食材和調(diào)味品的“檔次”論高下。享受美食的前提是尊重:善待食材;懂欣賞手藝人的工夫。“我們這個民族對所有食物都是很用心的。老天爺賜給我們糧食,我們釀成酒;酒糟不能扔掉,我們做成各種調(diào)料。我們吃黃豆,把它做成豆腐,豆渣也可以做成美味。”

幫助上海老飯店申“非遺”,周彤總結(jié)本幫菜之于上海的意義:“本幫菜是味覺上的上海方言。”

1843年,根據(jù)《南京條約》和《五口通商章程》,上海開埠。大都市的形成不過是短短幾十年間的事情。開埠為上海定下了兩個調(diào)子:第一,它是移民城市,這個城市的文化是在借鑒學習、消化吸收的基礎(chǔ)上逐漸形成自我風格的。第二,它決定了上海在骨子里信仰商業(yè)原則。

同治、光緒年間,十六鋪碼頭興盛,洋涇浜以南的地方熱鬧起來了,上海出現(xiàn)外來人口占多數(shù)的現(xiàn)象,各地風味入滬,為區(qū)分“門派”,才有了“本幫”一說。最初的本幫廚師都是“鏟刀幫”。鄉(xiāng)下的婚喪嫁娶、慶生壽辰、四時八節(jié)、廟會趕集,會請這些鄉(xiāng)下名廚來燒菜。這些誕生于家宴、村宴里菜肴自然以實惠為主。后來,像上海老飯店前身“榮順館”的創(chuàng)始人張煥英、“鏟刀幫”中的一些廚師,在家常菜的范圍里總結(jié)了一些經(jīng)驗和竅門絕招,逐漸進城開店。

弄堂筵的毛蟹年糕

但是在那個時候,市面上最早站穩(wěn)腳跟的是徽幫和錫幫。道光到咸豐年間,隨徽商入滬的徽菜館已經(jīng)有三四百家之多。徽幫菜“油大、味重、色深”,非常適合體力勞動者的飲食需求——他們是這個碼頭城市的重要人群。錫幫主打河湖鮮,從無錫帶來的梁溪脆鱔、紅燒劃水、糖醋黃魚這些中檔菜。它們的“甜口”特別符合江南一帶人士的口味,這也是上海移民的主要組成部分。

在這樣的上海打下根基,本幫菜勢必走一條兼容并蓄的路。它從徽菜吸收了“濃油赤醬”的底子;從錫幫船菜借鑒了一個“咸中帶甜”的樣本。周彤形容本幫菜是“江南味道的最大公約數(shù)”:“一般來說,它追求的是一種‘甜上口、咸收口的細膩而有層次的味感。至于吃到嘴里的口感,那就更富有江南地方特色了。上海人最喜歡的,是一種柔膩細滑的感覺,江南一帶,普遍把這種感覺叫作‘糯。無論是全素的青豆泥、素蟹粉、桂花糖藕,還是全葷的紅燒肉、八寶鴨、大烏參,上海人對糯的境界追求,莫不如此。”商業(yè)社會講求實用主義,本幫菜不做虛頭八腦的功夫——即使是今天洋氣的上海人,夸獎一道菜也常用“下飯”二字,一道菜中看不中吃,當會被扣上“洋盤”(上海話,騙外行之意)的帽子。

以家常菜為藍本的本幫菜,是不是就不講究了呢?周彤帶我去了一趟三林塘古鎮(zhèn)。三林塘是上海的廚師之鄉(xiāng),有一條老街,都是老手藝人開的館子。李伯榮的兒子李明福在老街上開了一家館子,主打菜是三林塘傳統(tǒng)的“老八樣”。三林塘以肉皮入饌。精心炮制的肉皮像海綿一樣吸飽湯汁,口感極像竹蓀。三林塘有專做豬皮的手藝人:如何選擇豬只,如果清潔豬皮,如何頭一晚用溫油泡,第二天油發(fā)(食油中加熱,使之膨脹)都有傳家的手藝。廚師拿到制好的肉皮同樣要精通處理烹制它的訣竅:烹飪前,要用冷水泡肉皮,不能心急用熱水。泡好的肉皮必須滾湯下鍋——只有這些講究都做到了,才能有一塊我嘴里吃到的肉皮。

上海人“講里子也講面子”,本幫菜要在十里洋場站穩(wěn)腳跟,不可能沒有些真功夫。但如今,覺得本幫菜好吃的人不多了,是菜變了還是人變了?周彤認為是菜變了。他對自己的直覺有充分自信:“我這人有一個天分是對味道的記憶力特別深。我吃過某個師傅的一道菜我就會命令自己記住它,說不上為什么,我就是能記住。過了很久我再吃這個師傅做的這道菜,我就會說做得好還是不好,區(qū)別在哪里,他們也很驚訝。”

從前上海熏魚,茶食店真老大房是公認的第一。周彤舅舅家就住在湖北路,離店面大概四五十米。70年代上小學時,周彤到上海探親:“我天天站在他們家門口聞味,那個香味是有穿透力的,香透半條街。”周彤琢磨,熏魚味道的改變,大概是因為南京路改造,原來前店后廚的形式不合時宜了。廚房遷往偏遠的地方,“哪個大師傅愿意去鄉(xiāng)下呢?”

還有一些菜,也容易看出門道。“我把傳統(tǒng)菜定位為工夫菜,工夫菜一般來說是‘自源味,烹飪?nèi)胛逗螅髁稀⑤o料、作料在一定火候下復(fù)合成一種新的味道,它們自身構(gòu)成這種復(fù)合味的源頭。還有一種叫作外掛味,目前餐飲市場百分之九十以上的菜肴都是外掛味。比如說大蝦,先水里把它汆熟了,然后加一個泰國甜辣醬或者芥末醬。醬一掛你就可以吃了。醬好就行,不需要手藝。上海人都喜歡吃糖醋排骨,市場需求量非常大。老師傅怎么做呢?他們是把排骨長時間的漂水,漂到一點血都沒有了,然后一次性放好作料,一鍋出來,趁熱吃掉。但這樣做的問題是,一次一次地燒,客人坐著菜半天上不來。現(xiàn)在飯店一般怎么做?先把排骨煮熟了,客人點菜以后放糖醋汁下去再燒一燒。這在本幫菜里是大忌——不入味一定不是好菜。但是啥叫入味呢?40歲以下的上海人估計都不知道了。”

還有一些菜,周彤也琢磨不透。本幫菜里有一道老資格的糟缽頭。這是一道濃湯菜,食材就是豬下水。1949年4月,杜月笙從上海去了香港。為解思鄉(xiāng)之苦,他讓他的原總賬房黃國棟再次回到上海,找到了德興館。當時,由于美國的海上封鎖,上海船只不能直達香港。黃國棟手持杜月笙的親筆信找到了時任上海市副市長的潘漢年,由潘漢年想辦法,安排德興館的兩位廚師經(jīng)由第三國繞道赴香港。周彤知道這個故事卻不敢相信:“我吃過的糟缽頭不過爾爾,杜月笙憑什么懷念?”

周彤找到了解答這個疑惑的最合適人選——李伯榮。1926年,來自三林塘的17歲小學徒李林根進了德興館的廚房。三林塘是上海三個廚師之鄉(xiāng)之一。李林根的父親李春華就是“鏟刀幫”。30歲那年,李林根成了廚房里的“把作”(也就是廚師長),和來自寶山的名廚楊和生共同管理廚房。他們將本幫菜中廣受歡迎的菜式進行工藝流程的推敲和梳理。其中就包括“糟缽頭”。李伯榮正是李林根的兒子。他從小就在德興館廚房里學手藝。他告訴周彤,杜月笙和糟缽頭的故事是真的。當年杜月笙每來德興館都要點糟缽頭。解放前,李伯榮還沒滿18歲,給杜府送菜跑腿的活都是他干。潘漢年送去的兩個廚師就是他的師兄,其中一個年輕還沒成家的被杜月笙留在了香港。

“老法師”把周彤領(lǐng)到廚房,從頭一步一步給他還原了糟缽頭。“那種糟的震撼力,我一下就知道我錯了。”

“糟缽頭關(guān)鍵全看一個糟。”李伯榮告訴周彤,“豬下水以前之所以賤,就是因為異味較重,而不同的豬下水、去異味的方法又各不相同。豬耳要刀刮、豬腦要漂水、豬肚要鹽搓、豬肺要灌水、豬肝要鹵煮,這些無非就是費事一點,倒也算不上一個難字。把制熟了的豬下水放到砂鍋里去‘篤,這一步也不算太難。糟缽頭,難就難在糟如何去吊。”江南一帶盛產(chǎn)黃酒,用黃酒的酒糟對原料進行腌漬以后,“酒糟之味比酒更醇厚,比醬更清雅”。

上海最著名的酒糟叫“老大同”。“老大同”為糟而制酒,以陳釀之酒液養(yǎng)酒糟之香,這樣就形成了一種獨特的糟泥。“在烹飪上,只有這種不為酒而只為糟的釀造方法制成的黃酒糟才能入菜。”中國烹飪在味性上講究“陳鮮互映”,就像本幫菜里的腌篤鮮,咸肉和鮮肉一起燉湯有異香。酒糟入菜,需要和黃酒勾兌,不然“菜肴的味道就過于老氣橫秋了”。

李伯榮告訴周彤,要想把糟的味道做得正,調(diào)糟鹵時,酒和糟泥的比例很關(guān)鍵。“酒多了味太清,那就變成醉了,而酒少了味太厚,那就差不多像醬了。最舒服的味感應(yīng)該是一包糟泥配上三到四瓶花雕,當然,還要看具體的菜肴,生糟、熟糟的配酒還有不同。這樣把花雕和糟泥拌勻以后,讓它餳一個晚上,第二天用紗包把它包住吊起來,讓泡過一夜糟的黃酒一滴滴地濾出來,這就是糟鹵。頭一道糟鹵一定是渾的,還要換塊疊起來的厚紗布再濾,一直濾到糟鹵清澈見底了,這才算是吊好了。”“老法師”的另一門講究是在吊糟鹵的時候,要放一點點江門陳皮和干桂花和上黃酒和糟泥一起餳。“這樣糟鹵吊出來就有一股清雅的味感。”

將豬肺、豬直腸、豬肚、豬爪、豬肝分別洗凈,燒熟。再將各種內(nèi)臟及豬爪切成小條或小塊,入砂鍋,加鮮肉湯、酒、蔥、姜片,用大火燒沸后,轉(zhuǎn)用小火燉半小時左右。等到豬內(nèi)臟酥軟后,加筍片、熟火腿片、油豆腐、精鹽、味精,再燉10分鐘左右,淋上熟豬油和之前做好的香糟鹵。最后的步驟是撒上青蒜葉或者韭黃——這是畫龍點睛的奇兵,“就像魚湯里的胡椒,味道立刻就立體了”。我在上海老飯店嘗到這傳說中的糟缽頭,確實令人難忘。一碗濃湯,濃郁醇和的香氣撲鼻而來。我以為它一定味道厚重,可吃到嘴里,卻有一種清甜。嗅覺上的醇厚和味覺上輕盈有種奇妙的對比。

周彤和周懷榮改良的鯽魚湯

周彤對蔥油拌面的蔥油進行了改良,加入了大蔥和洋蔥

糟香是本幫菜重要的味型。周彤算了筆賬:市面上賣的現(xiàn)成糟鹵6塊8一瓶。如果按照老法,一杯(包)糟泥7塊5,配4瓶好花雕,三年陳的花雕20多塊錢一瓶,物料成本就超過100元。“調(diào)出來的糟鹵也就3瓶,損耗大。這樣算一瓶本錢就得30多塊,賣出去就更貴。哪個好吃呢?不言而喻。老上海人是清楚的,現(xiàn)成糟鹵的味道不對——像是像,但不是。可年輕人怎么知道呢?”

周彤專程跑到“老大同”去找廠長王浩秋,看他如何做糟泥。工藝看起來簡單:黃糟拌上老曲印子,加上磨碎的香辛料,一起攪拌均勻,封進小口的陶壇子里,陳放兩年。但細細推敲,每一步都暗藏玄機——酒糟是味道的底,酒糟不好一切白搭,做糟首先要懂酒。老糟曲種是發(fā)酵種子,它與原料糟的配比決定了是否能“輕酵慢漲”,要靠時間來慢慢喚醒酒糟全部均勻發(fā)酵,才會有濃郁的陳香。香糟味型的點睛之筆是中藥香料配方:可以多一味,也可以少一味,口味可輕可重。所有這些關(guān)于時間和味道的拿捏,都要靠漫長實操中沉淀的經(jīng)驗。

令周彤扼腕的是,王浩秋能做出最好的糟泥,但老大同的銷路卻越來越差——有了又便宜又方便的現(xiàn)成糟鹵,有多少人愿意為了追求一種味道花費時間和金錢成本?2013年,老大同在青浦的租地合同到期了,鎮(zhèn)上對寸土寸金的地皮有其他規(guī)劃。這家上海老字號已經(jīng)搬到了蘇州的甪直鎮(zhèn)。王景忠覺得老大同興許還有希望:王浩秋也在走申請“非遺”的路子。王景忠親自跑到有關(guān)部門去為老大同說話:“沒有他們家的糟,我們的菜還怎么做?”

絕招

弄清一道菜,不下廚房不行。在上海老飯店,周彤讓我細看灶臺。灶眼的設(shè)計大有名堂。常見灶頭中間一個打孔,四周一圈細孔。“本幫灶”不一樣。它的灶眼是數(shù)個由細密小孔組成的同心圓。同心圓的火力可以同時調(diào)節(jié)大小,保持一致。這樣的灶才能保證鍋底受熱均勻。這種灶是80年代上海的廚師們根據(jù)本幫菜的火候要求設(shè)計的。師傅做紅燒河鰻最后收汁,我只看見灶臺上,他左手晃鍋,右手的手勺不斷將越來越濃稠的醬汁澆到魚上。周彤讓我留意師傅的膝蓋,我才發(fā)現(xiàn)他的膝蓋頂著用于調(diào)節(jié)火力的閥門,火力隨著鍋里沸騰的醬汁在不停地變化。

光下廚房,沒有人指點也不行。周彤看得清楚,中國菜的烹調(diào)技藝是沒有量化標準的。“我們從來不說放糖多少克,總說‘少許、適量,因為你下的料有不同,氣候有冷有熱,夏天得味淡一點冬天得味厚一點。口感才是最終的標準。所以學廚藝要以師父帶徒弟的方式。師父燒好菜,在鍋里舀一勺,給徒弟嘗一嘗:就是這個味道和口感。無需多言,比任何語言文字都準確。至于火候之類,就更無法描述了。只能徒弟學著做,師父在旁邊看,一個步驟不對,可能大鋼勺就掄到腦袋上來了。”

看菜譜看不出好廚師。本幫名菜生煸草頭(草頭即是苜蓿),菜譜里只有寥寥三行字。外行人看,這就是一道素炒青菜,但里面有無窮的奧妙。菜譜不會告訴你為什么要用生煸——草頭是苜蓿最嫩的部分,含水量大,如果火候不到位,會在加熱過程中出水,這樣留下的菜就會老。所謂生煸,是要先將鍋燒到滾燙,然后再放一勺油蕩勻鍋底,再將熱油倒出來,下一勺冷油。草頭預(yù)先撒好鹽。廚師左手拿草頭,右手的手勺里放進調(diào)好的白酒和水。草頭扣入鍋里,右手將兌了水的白酒沿著草頭的邊緣灑下去,左手握鍋把顛翻,右手執(zhí)勺翻攪。酒遇到極熱的鍋底迅速氣化,猛烈燃燒,形成飛火。等草頭軟了,事先調(diào)好在碗里的白糖醬油等調(diào)料再倒下去翻勻了。我在上海老飯店看師傅做這道菜,烈火烹油,草頭下鍋到出鍋只有十余秒的時間,這就是手上的功夫。

這還不算完。經(jīng)李伯榮點撥周彤才知道,生煸草頭之所能成為本幫名菜,做到極品還有絕招。從前德興館常常接待名人政要。席間剩下的高檔白酒會被店里收集起來。后廚用這些酒做實驗,發(fā)現(xiàn)每份草頭放一瓶蓋茅臺最妙。而菜譜上所寫的調(diào)味的“醬油”,其實是紅燒肉的鹵汁——這些都是廚房不輕易外傳的絕招。

周彤經(jīng)常去找李伯榮,和他談菜。李伯榮告訴我,他看重周彤心細。“廣東菜講究鍋氣,本幫菜也有這個追求。燒鱔糊,怎么香?勾芡以后,鍋底有一層薄薄的‘衣,這時要多燒一下,有點‘糊味,才會香。這種細節(jié),別人留意不到。”細節(jié)往往是一道本幫菜成敗的關(guān)鍵。上海老飯店的八寶鴨之所以能夠達到鴨肉酥爛,能用勺子分食,口感又不至于完全爛軟的境界,關(guān)鍵一步就是在四個小時的蒸制過程中會將鴨子冷卻一次。德興館當年做蝦籽大烏參是滬上一絕。“為什么好吃?蝦籽要鮮。趁夏天蝦籽多的時候取下來用太陽曬干。”曬干比烘干的好吃,味道濃縮的過程不能快,也不能太慢。

在上海,周彤帶我跑了一趟城隍廟。他在那兒找了家廚房齊備的茶館,約了周懷榮來試菜。周彤計劃在這里開“下午茶”,推廣精耕細作的本幫味道。所謂試菜,一是要讓周懷榮熟悉新廚房的環(huán)境——對于廚師,不同的灶頭、鍋具都會影響手藝;二是精益求精,哪怕一道最普通的上海小吃蔥油拌面,對于如何能熬出好香油,他們也要再切磋切磋。上海人用油炸小香蔥,但周彤覺得:“這種蔥油的力道不夠。香蔥莖葉很細,出水少,生長期短,味道不老。大京蔥生長期長,蔥香足。但京蔥的味道太悶了不出挑。所以,我們嘗試京蔥放一半,小香蔥四分之一,洋蔥四分之一,各取其長。還要再加上姜塊,這樣的蔥油味才馥郁飽滿。”

這天指導(dǎo)試菜的是中國烹飪大師、“鮰魚大王”黃才根。黃才根是周彤在上海本幫菜里拜的師父。2004年,上海市評選餐館金牌菜,周彤被邀請去當評委。他的嘴“刁”出了名。評菜的時候,一道菜什么原因錯,先放了糖還是先放了酒,他都能吃出來。一家館子捧出一條野生大黃魚,“魚身有一條S形的金線”,說要做大湯黃魚。成菜一出來,周彤就斷言店家“一定是套了湯”。“從她推門進來給我們看黃魚到上菜,一共是15分鐘不到。現(xiàn)場的火力條件我看了,這個濃度必須要的時間和火力都達不到,不可能做得出來。套湯是預(yù)先做好一個湯,到這里熱一熱,這是犯規(guī)。”

同是評委的黃才根起了好奇心。“他問我是跟誰學的。”周彤回憶。一張名片遞過來,他才知道身邊坐著給特技大師定級的高評委主任。2005年,周彤到黃才根那里做節(jié)目。黃才根做了四道菜,把周彤鎮(zhèn)住了:“我是極少面對一堆成品菜,一句話都說不出來的。我不知道他用什么手法做到這種質(zhì)感,我不知道他用了什么調(diào)味品、什么工藝做出這種味道。”黃才根記得周彤當時提出請他再搞一個肉菜,乳腐肉。“我說要4個小時,他說可以等,但有個要求,這個我自己做,徒弟不動手。我知道,他這也是在掂掂我的分量。”4個小時,乳腐肉終于出鍋。上桌前,徒弟推湯汁——湯汁順著大塊肉慢慢澆過去,從肉塊的兩邊流下去均勻裹住整塊肉。周彤印象深刻。徒弟推得快了一點,肉塊有些地方?jīng)]有裹住湯汁。“師父上來掄勺子就要打。我嚇得趕緊阻攔:再補湯不就完了?師父說:那不行,再補汁,澆過汁的地方就咸了!”

這次試菜沒多久,周彤就來向黃才根拜師了。我問黃才根為什么愿意和周彤分享絕招。“他味蕾很靈,東西一吃,他就知道你這個菜里面放了什么,比一般廚師高明,我看重他這個天賦。他也有鉆研勁頭,學過什么,一遍遍嘗,在我的徒弟里算勤奮的,尤其他還是個行外人。”黃才根說。還有一層緣由:“大師們都喜歡把心得交給他,一個是因為他不是行內(nèi)人,放心;二是他做美食節(jié)目,走的地方多了,眼界和知識上比我這個專門做本幫菜的要寬,我也能從他那里得到靈感。”

周彤做“菜里乾坤”時到全國各地跑。每見一位大師,他都想辦法弄到一點絕招。“一般人家都不告訴你,那怎么辦呢?”周彤說,“我拿10個換你一個。你先聽5個,我免費講給你聽,你覺得不好,我送你。如果下面的還想聽,你告訴我。他告訴了我,我就是11個,他也是11個,下一次,我12個人11個,再轉(zhuǎn)一圈,我13個,人家11個。我就是這樣攢起來的,你拿錢買不來。”

黃才根的蟹宴做得出名。清蒸大閘蟹是所有蟹宴的第一步,是個看盤菜,手藝原本要求不高。但是周彤出了新點子。大閘蟹蒸的和煮的不一樣,蒸煮各有缺點:蒸出來原汁原味,可是不好看,蟹殼上會出像蕁麻疹一樣的紅點子,因為蒸的溫度太高,蝦青素凝結(jié)太快。同時,蒸會把一些不美好的腥味也留在蟹里頭。煮蟹能夠讓蟹殼呈現(xiàn)非常美麗均勻的紅色。由于水里可以放姜片、黃酒和紫蘇,還能去腥,但它的缺點是時間一長,蟹黃和蟹膏流失到湯里去,味道會散。周彤提出,把螃蟹綁扎好,綁好了以后殼朝下放到湯里面去浸一浸,等殼燙紅了,腥味去掉,再將蟹放到原湯上去蒸。黃才根從善如流,先煮后蒸,效果果然不同。

在黃才根那兒,周彤領(lǐng)悟了紅燒鮰魚的奧妙。紅燒鮰魚是本幫菜中的“頭道工夫菜”,它最早把“紅燒”這一傳統(tǒng)烹飪技法的境界定位在“自來芡”上。“自來芡”是指菜品無需勾芡,主料、輔料和作料在適當?shù)幕鸷驐l件下,“天然”合成一種濃厚細膩、如膠似漆的黏稠鹵汁。上海人形容這種效果,叫“蠟克”。一份優(yōu)質(zhì)的紅燒鮰魚需要經(jīng)過三次換火三次加油。蔥姜爆鍋后,用大火重油烹魚塊——魚肉內(nèi)的脂肪得以乳化。然后下作料:黃酒、醬油、糖。調(diào)料的比例,要確保最后成品“甜上口,咸收口”。魚肉收縮上色時要加入高湯,再補一次油,改小火。油與醬油和糖慢慢融為一體,才能形成膠質(zhì)的汁水。為了實現(xiàn)這種融合,需要文火燜半小時左右。這個期間絕不可揭鍋蓋,熱氣一散,油、糖、水就分家了。等到鍋內(nèi)的汁水已經(jīng)十分濃稠了,揭開鍋蓋,需要補最后一勺油。這一勺“明油”能夠產(chǎn)生濃郁的脂香和光亮的色澤。

廚房里的絕招,能夠識得,卻未必能做得。周彤從不敢說自己會燒本幫菜:“學廚藝就是:一聽就懂,一看就會,一學就偏,一做就錯。紅燒鮰魚的步驟和訣竅我能說清楚,可是真正做起來,火候、時機,什么時候放油下去都是問題。”烹飪老師張明德常和周彤一起研究經(jīng)典菜如何出新。他是中國烹飪大師顧明鐘的徒弟,后來他又跟著黃才根學習,從“十份里偶爾兩份不錯”,“到十份里八九不離十”,一道紅燒鮰魚不知道做了多少遍。“2007年,全國名店比賽,師父派我去。比賽前整整練了100天,用了3萬多塊錢的鮰魚。比賽頭一天晚上我還在燒。”手藝是什么?“有人在我旁邊一模一樣做,我放多少水,他就放多少水,我什么時候放調(diào)料,他就什么時候放,沒有用,燒出來的完全不同,什么時候晃一晃鍋都要緊。”“我們常說,做廚師有幾個階段,”張明福說,“3年的師傅‘天下無敵,覺得什么都會做;5年到10年的師傅覺得自己做得不好,自己的菜一個也看不上;10年以上的時候,客人說你做得好,可自己心里越做越怕,越?jīng)]底;到了40年,才覺得自己‘剛剛會燒菜,因為那個時候,色澤的深淺、味道的濃淡、生熟幾分,你終于知道如何控制了。”

(參考書籍:周彤《本幫味道的秘密》)