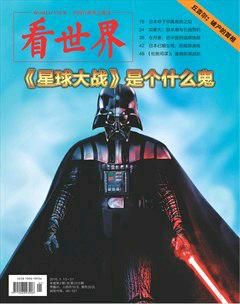

星戰入華:“搶錢”路上障礙多

張曉東

在中國的一家電影院外,年輕工程師陳方購買了一張《星球大戰:原力覺醒》的預售票,但他卻滿心期待自己會看到一部以猩猩為主角的電影——因為他把《星球大戰》和2011年首映的電影《猩球崛起》系列搞混了。

當了解到自己并不會看到“《猩球崛起》的最新續集”后,這位27歲的小伙子瞬間失去了興趣:“星球大戰是什么鬼?那不是老掉牙的東西嗎?”

莉亞公主

《華爾街日報》稱,當《星球大戰:原力覺醒》在西方的圣誕假期狂掃票房紀錄時,大洋彼岸、全球人口最多的中國,卻只有極少數的人知道“天行者盧克”和“莉亞公主”究竟是誰。

作為一系列在西方國家幾度掀起全民觀影浪潮的劃時代級別電影作品,《星球大戰》可以毫無障礙地將美元、英鎊、歐元乃至日元收入囊中,但對新崛起的人民幣市場感到萬分的不確定。

“中國現如今已經是全球第二大電影市場,且預計將在不到三年的時間內取代美國成為第一大,因而對迪士尼而言,這塊硬骨頭必須拿下。”《好萊塢報道者》稱,該片的發行方實際上也在營銷上做出了許多努力,但以目前的網絡搜索熱度而言,情況的確比較微妙。

《好萊塢報道者》援引萬達影城負責人的預測意見稱:“如果迪士尼方面能夠成功搞好營銷,吸引到票房主力90后的話,估計可以完成約15億元人民幣的票房。”

品牌認知幾乎沒有

陳方搞混《星球大戰》和《猩球崛起》的案例在中國顯得非常容易理解。因為對大多數中國人而言,該系列電影的確就是“聽起來很高大上”的普通好萊塢特效制造而已,而非像西方少年少女們那樣“一代人的集體回憶”。

1977年《星球大戰》首映之后一年,中國才掀起改革開放的大幕。等到1994年中國內地觀眾在電影院看到第一部好萊塢電影《亡命天涯》時,很少有人能將其男主角的演員哈里森·福特和著名的《星球大戰》聯系起來。

一直到1999年,這系列電影才終于在中國內地迎來上映機會,但這時上映的已經不是其最經典的“正片三部曲”而是其“前傳三部曲”的第一部《星球大戰:幽靈的威脅》了。

《華爾街日報》稱,在后來的2002年和2005年,前傳的剩下兩部也都分別在中國上映過,“但在那時,看電影在中國仍然算不上一種大眾的消費方式,中國人去電影院的頻率遠沒有現在這樣高。”最后“前傳三部曲”總共只在中國收獲不到1.5億元人民幣的票房,這個數字僅相當于2015年上映電影《速度與激情7》單部票房的約十六分之一。

2005年之后,星戰系列不僅進入了長達十年的空窗期,還恰好缺位了正在井噴中的中國電影市場——這十年中,中國電影總票房從20億元人民幣猛增到400億元人民幣的規模,而許多之前在中國并沒有群眾基礎的電影也都趁機打響了自己的品牌。

這一時期入華并迅速建立了市場認知的典型例子就是來自漫威電影旗下的“復仇者聯盟”系列。在此之前,中國人顯然也對北歐神話里的“雷神”以及漫畫出身的“美國隊長”不甚了解。但在票房黃金時代這一超級風口的助推下,這些來自大洋彼岸的超級英雄一夜成為了家喻戶曉的人物,開啟漫威大電影“來一部火一部”的商業神話。

丁焱是星戰系列電影粉絲團“501軍團”的中國分部負責人。在接受《好奇心日報》采訪時他表示,這個粉絲團到2009年才建立中國分部,但6年過去了,中國粉絲總數仍然不到50人。目前在全球范圍內,“501軍團”總人數有8000人以上。從小學一年級起就成為星球大戰鐵桿粉絲的丁焱說:“身邊基本沒有與他一起喜歡這個系列的人。”直到網絡出現,才在玩具論壇里遇到同樣喜歡星球大戰的人。

《星球大戰》男主角哈里森·福特

科幻題材本身小眾

值得注意的是,即使是在西方,《星球大戰》也并非是像《西游記》之于中國那樣是不分性別、階層和年齡的“合家歡型”作品。其充滿了未來幻想和虛構世界觀的內容設定在某種程度上將其鐵桿粉絲圈子限定在了“理工科男性”這樣一個既定標簽內。

市場調研機構Quantcast就曾對星戰粉絲群體做出這樣一個描述:這是一群年齡介乎18到44歲之間的男性,平常喜歡看科學、歷史和恐怖題材的影視作品,大多工作在科技、法律和醫療等部門。

事實上,這個印象也和不少美劇中曾經刻畫過的經典星戰粉絲形象高度重合:《老爸老媽浪漫史》中的三位主要男性角色泰德、馬修和巴尼分別是在紐約工作的30多歲建筑師、律師和自由職業者,他們相約每三年就要聚在一起重看一次星戰“正片三部曲”;《老友記》中唯一的星戰粉絲羅斯是一位中年古生物學家,他最大的愛情幻想就是有朝一日他的女朋友可以Cosplay“莉亞公主”給他看;而《生活大爆炸》中的四位宅男則根本就是集齊了星戰粉絲的所有要素……

與之相反,對科幻并不那么熱衷的其他人群則相對較難產生共鳴。比如《老友記》里的其他幾個角色就長期對羅斯的星戰情緣嗤之以鼻,而著名笑星艾米·波勒在《星戰7》上映前夕發出的“我就是不喜歡這玩意兒”言論也第一時間在網絡收獲無數“點贊”。

這一情況在科幻土壤并不那么深厚的中國更是如此。有人調侃,之前在中國上映并賺得盆滿缽滿的科幻類型大片總的來說都有一些共同的特征:宏大場面、高級特效和“讓人覺得錢沒白花”的滿足感。至于電影故事背后的科幻知識,大多數中國影迷根本不關心。

更重要的是,星戰系列可能是比早前被國內媒體評為“燒腦大片”的《星際穿越》還需要做好觀影前功課的作品——Wikihow網站曾調侃稱,要成為一位“星戰粉”,至少要完成六大步驟,其中包括“連續看完6部電影”和“花時間學習相關知識”等。

《好奇心日報》則指出,像《哈利·波特》和《變形金剛》等系列電影雖然也都充斥著各種各樣讓非鐵桿粉無法理解的復雜名詞和世界觀架構,但它們好歹都還是發生在地球上的事,但星戰“則是一個世界對另一個世界的戰爭”。

比如這個“原力覺醒”中的“原力”就不是一個像“伏地魔”和“大黃蜂”那樣容易迅速入門的玩意兒。按照維基百科的解釋,“原力”是作品中虛構的一種超自然的、又無處不在的神秘力量,是所有生物創造的一個能量場……這種即使翻譯成中文都讓人覺得有些拗口和不知所云的名詞似乎會成為較大的觀影障礙。

接受《華爾街日報》采訪的另外一位國內星戰迷陳濤吐槽稱,他曾用盡一切辦法想要“安利”他的女朋友去看《星戰7》,但都以失敗告終。他說:“我女朋友就像大部分中國人一樣,喜歡看一些貼近真實生活的東西。星戰系列的確離我們的現實生活太遠了。”