軸承鋼盤條在不同條件保護下退火時的氧化脫碳行為

王宇飛,任鳳章,黃勝操

(1.河南科技大學材料科學與工程學院, 洛陽 471023;

2.中國一拖集團有限公司工藝材料研究所, 洛陽 471004)

?

軸承鋼盤條在不同條件保護下退火時的氧化脫碳行為

王宇飛1,任鳳章1,黃勝操2

(1.河南科技大學材料科學與工程學院, 洛陽 471023;

2.中國一拖集團有限公司工藝材料研究所, 洛陽 471004)

摘要:對GCr15軸承鋼盤條進行了不同條件保護下的球化退火處理,對比分析了其表面氧化脫碳行為。結果表明:在木炭非接觸保護下退火能有效防止軸承鋼盤條表面氧化,但脫碳嚴重,氧化脫碳層總厚度明顯超過無木炭保護下的,木炭加入量較多時其脫碳層厚度也較大;無木炭保護時,無論軸承鋼盤條裝罐密封與否,其氧化脫碳層總厚度差別不大。

關鍵詞:木炭;軸承鋼盤條;氧化;脫碳

0引言

GCr15軸承鋼盤條主要用于制造滾動軸承的滾動體(滾子),其出廠時多為熱軋正火態,因此還需進行球化退火處理,為后續的機加工和淬火做好準備[1]。盤條在退火過程中不可避免地會產生表面氧化脫碳現象,之后可用酸洗或磨削的辦法去除脫碳層[2]。目前,國內中小型軸承廠在對軸承鋼盤條進行球化退火時,為降低生產成本,很少使用帶保護氣氛的連續式輥底爐或強對流罩式爐,而多是將盤條裝罐密封后置于無保護氣氛的井式爐、臺車爐或普通罩式爐中加熱[3],為防止盤條退火加熱時的氧化脫碳,常在罐內用托盤盛放一些木炭(木炭與工件不接觸,稱為“木炭非接觸保護”),以期加熱時燃燒并消耗罐內空氣中的氧氣,進而保護盤條[4]。

然而木炭非接觸保護的效果如何,能否真正減少軸承鋼盤條在球化退火時的氧化脫碳現象,國內外對此報道并不多見。為此,作者模擬了某廠現有的軸承鋼盤條連續式球化退火工藝與實際的生產條件,采用原廠盤條及木炭,對盤條在裝罐并在木炭非接觸保護下進行了球化退火,并與裝罐無木炭保護和無罐無木炭保護(大氣環境下)下的退火工藝進行了對比,對其氧化脫碳行為進行了對比研究,以期指導實際生產。

1試樣制備與試驗方法

1.1 試樣制備

試驗材料選用武鋼生產的φ14 mm的熱軋正火態GCr15軸承鋼盤條,其主要化學成分(質量分數/%)為1.01C,0.14Si,0.39Mn,0.01S,0.01P,1.45Cr。

在盤條上截取12個長約15 mm的試樣,為避免盤條本身外層氧化皮對后續工藝的影響,將每個試樣沿軸線磨出一個平面,磨削深度約3 mm。

試驗用密封罐采用耐熱鋼焊接制成,罐內尺寸約為φ60 mm×40 mm,為了更好地觀察木炭保護的效果,加入的木炭分少量(2 g)和大量(10 g)進行對比。試樣的加熱保護方式見表1。

表1 試樣的加熱保護方式Tab.1 Heating protection method of specimens

試樣裝罐前首先利用恒溫干燥箱去除密封罐、木炭、石棉盤根中可能含有的水分;裝罐后在罐口凹槽處墊石棉盤根,用螺栓將罐蓋與罐體壓緊。采用SX2-4-10型中溫箱式電阻爐進行連續式球化退火,退火溫度790 ℃,保溫時間8 h,試樣隨爐冷至650 ℃后出爐空冷。

1.2 試驗方法

利用Mitutoyo 102型螺旋測微器測量試樣表面氧化皮厚度;截取金相試樣,用4%(體積分數)硝酸酒精溶液腐蝕后采用OLYMPUS PMG3型光學顯微鏡觀察其顯微組織;利用MH-3型顯微硬度計測定微區硬度,載荷為0.49 N,保載時間5 s,沿試樣軸線由表面向心部,間隔0.05 mm測定一個點,每個試樣各測8個點;根據GB/T 224-2008采用金相法測脫碳層厚度。

2試驗結果與討論

2.1 顯微組織

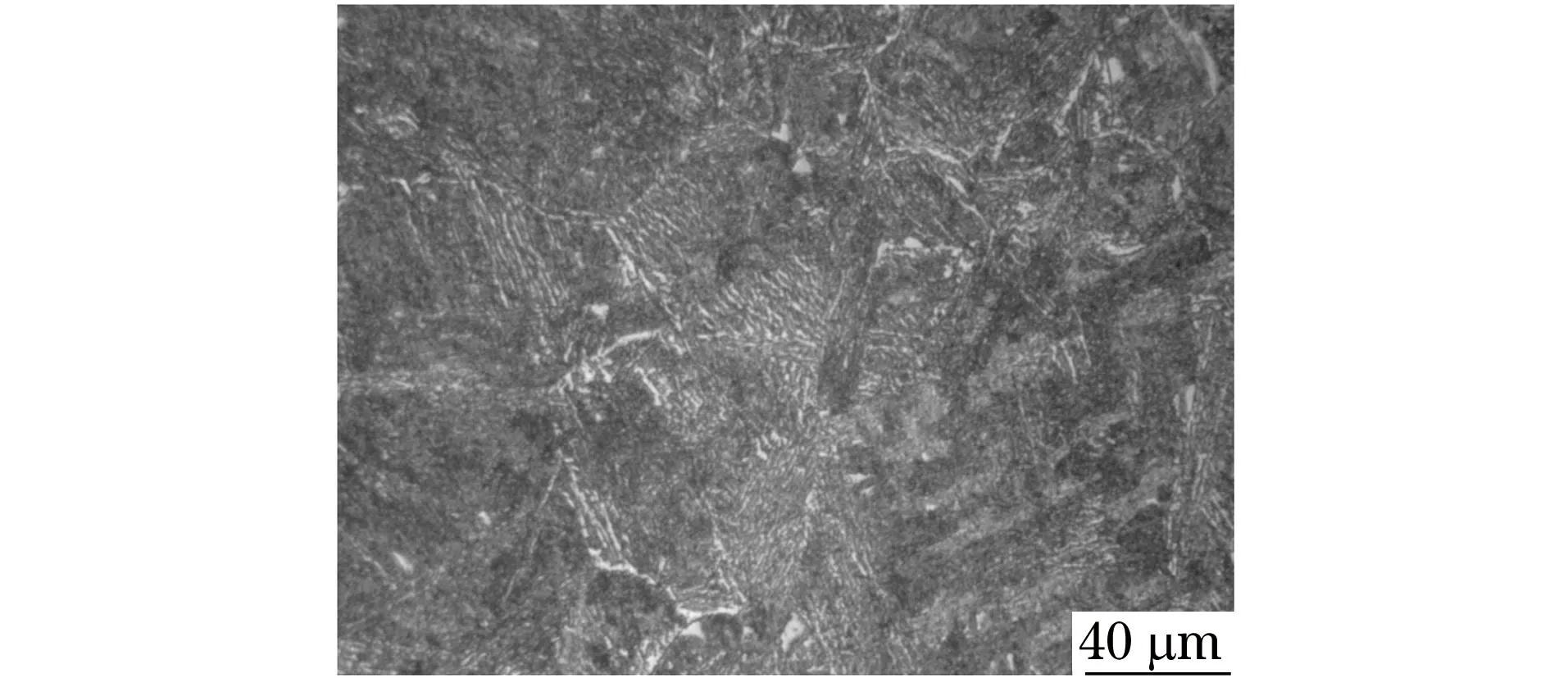

由圖1可知,盤條原始組織由大量黑色層片狀索氏體和少量沿晶界分布的白色碳化物組成,平均晶粒尺寸約50 μm。

圖1 原始正火態GCr15軸承鋼盤條的顯微組織Fig.1 Original normalized microstructure of GCr15 bearingsteel wire rod

由圖2可以看出,在不同保護條件下退火后試樣的氧化脫碳現象有明顯差別。使用木炭保護的3#和4#試樣在其邊緣有明顯的全脫碳層(白亮色鐵素體),而未使用木炭保護的1#和2#試樣,無論裝罐與否,其邊緣均無明顯的全脫碳層,這說明采用木炭非接觸保護方式進行熱處理時,試樣的脫碳現象反而更嚴重。

圖2 不同保護條件下退火后GCr15鋼盤條試樣的顯微組織Fig.2 Microstructures of GCr15 bearing steel wire rod specimens under different annealing conditions:(a) specimen 1#; (b) specimen 2#; (c) specimen 3# and (d) specimen 4#

2.2 顯微硬度

GCr15軸承鋼盤條經連續式球化退火后其基體硬度在200 HBW左右[5],而其表面由于存在不同程度的脫碳,會導致其硬度降低。由圖3可以看出,不同保護條件下退火后試樣的硬度都隨著測試位置的深入而增大,當測試位置距試樣表面0.40 mm時硬度趨于一致,約為210 HV;3#和4#試樣的表層硬度不足120 HV,說明接近表層的顯微組織為鐵素體,脫碳較嚴重,對比兩者的硬度曲線還可發現,隨木炭量的增多,其脫碳層變厚;1#和2#試樣的表層硬度較高,說明未采用木炭保護的試樣在接近表層的區域沒有出現明顯的全脫碳層,有罐和無罐對硬度的影響較小。

圖3 不同保護條件下退火后GCr15軸承鋼盤條試樣的顯微硬度Fig.3 Microhardness of GCr15 bearing steel wire rodspecimens under different annealing conditions

2.3 氧化脫碳層的厚度

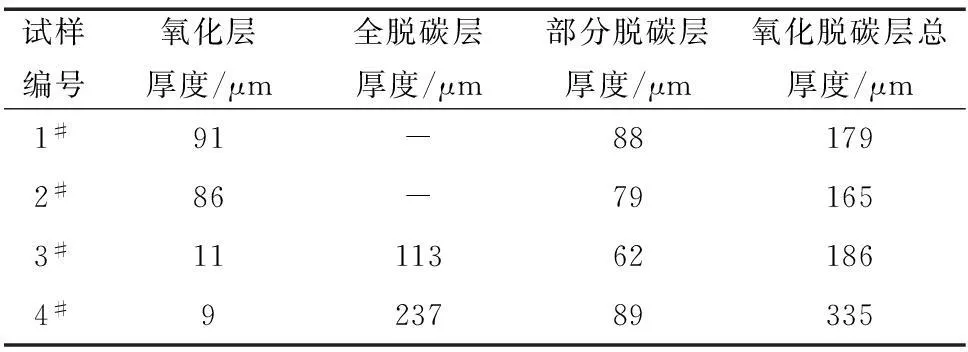

當加熱溫度超過570 ℃時,鋼的表面會形成以FeO為主的氧化層,FeO組織疏松,輕微敲擊即可脫落[6-7]。采用螺旋測微器測脫落的氧化層厚度,結果見表2,由于與基體包裹較緊密的氧化層較薄,在統計氧化層厚度時忽略不計。鋼的脫碳層包括全脫碳層和部分脫碳層(過渡層)兩部分,全脫碳層即為圖2中的白亮色鐵素體,部分脫碳層是指在全脫碳層之后到含碳量正常的組織之間的部分[6-7],根據金相法測得的脫碳層厚度見表2,在脫碳不嚴重的情況下,有時僅可看到部分脫碳層而沒有全脫碳層。

由表2可知,采用無木炭保護方式退火的1#和2#試樣表面均只存在部分脫碳層,氧化層和部分脫碳層厚度相近,裝罐與否對試樣的氧化脫碳影響不大;采用木炭保護方式退火的3#和4#試樣均出現了較厚的全脫碳層,木炭量多的其全脫碳層厚度也大,氧化層均較薄,部分脫碳層厚度與1#和2#試樣的相近,氧化脫碳層的總厚度明顯超過1#和2#試樣的。由此可見,采用木炭非接觸保護使得試樣表面脫碳更嚴重,且木炭加入量較多的試樣表面脫碳層厚度也較大。由于大部分氧化層較疏松,可通過振動或敲擊的辦法去除,而脫碳層則與基體緊密相連,只能通過酸洗或磨削的辦法去除,因此在實際生產時,當不具備使用可控氣氛設備等條件時,可將工件直接置于普通熱處理設備中(大氣環境下)退火。

表2不同保護條件下退火后GCr15軸承鋼盤條試樣的

氧化層和脫碳層厚度

Tab.2Thickness of oxidation layer and decarburization layer of GCr15 bearing steel wire rod specimens under different annealing conditions

試樣編號氧化層厚度/μm全脫碳層厚度/μm部分脫碳層厚度/μm氧化脫碳層總厚度/μm1#91-881792#86-791653#11113621864#923789335

2.4 分析與討論

平衡狀態下氧化物的標準生成自由能ΔGΘ滿足下式:

(1)

式中:RTlnPO2為氧勢;PO2為平衡時的氧分壓。

鋼在加熱時其表層的碳會與空氣中的O2發生反應,從而導致鋼的脫碳;當溫度超過570 ℃時,鋼中的鐵與空氣中的O2發生反應生成FeO,從而導致鋼的氧化[8];當氧化速率大于脫碳速率時,鋼的外層主要形成氧化層,反之則主要形成脫碳層。

根據Ellingham等繪制的氧勢圖[9]可知,790 ℃加熱時,碳與O2反應的氧勢線在鐵與O2反應的氧勢線之下,所以鋼在高溫加熱過程中先脫碳后氧化,且碳在高溫下首先生成CO[10]。鋼不發生氧化的條件約為環境氧分壓小于9×10-19Pa,不發生脫碳的條件約為環境氧分壓小于4×10-19Pa。

無木炭保護時,整個退火過程中氧含量充足,試樣周圍的環境氧分壓遠高于生成FeO及CO的平衡氧分壓,氧化和脫碳可同時進行。試樣的最外層首先脫碳而后又被氧化,從而形成了氧化層(氧化皮)。生成的氧化皮雖較疏松,但也能阻隔空氣中的部分O2與工件內部的碳接觸,從而使得次表層的脫碳速度減慢。最外層的氧化皮經敲擊脫落后,露出的次表層為半脫碳層,而非明顯的全脫碳層,如1#和2#試樣所示。在整個保溫過程中,脫碳向試樣內部推進的速度比氧化推進速度要快,否則試樣表面僅會存在氧化層。

有木炭保護時,在升溫階段罐內爐氣均勻性較差,試樣周圍的環境氧分壓要高于木炭周圍的環境氧分壓,在試樣表面氧化和脫碳可同時進行;到790 ℃保溫階段,罐中大部分氧氣與木炭反應生成CO而被消耗掉,使木炭周圍的環境氧分壓達到4×10-19Pa,但由于罐內爐氣仍不均勻(罐內無風扇等強對流措施對爐氣進行攪拌,在保溫初期僅憑冷熱空氣自身

產生擴散的效果并不明顯),試樣周圍的環境氧分壓高于4×10-19Pa而低于9×10-19Pa時,試樣不再發生氧化,而脫碳仍繼續進行。因此,3#和4#試樣表面氧化層較薄,但脫碳嚴重。而且隨罐中木炭量增加,所消耗的氧氣也增加,使得罐內環境氧分壓快速降至低于9×10-19Pa,使脫碳層顯著變厚,而氧化層變化不大。

3結論

(1) 軸承鋼盤條退火時,采用木炭非接觸保護能有效地防止氧化,但同時也增加了表面脫碳;木炭加入量增多,脫碳層厚度增大,氧化層無明顯變化。

(2) 無木炭保護時,無論裝罐密封與否,都對軸承鋼盤條表面氧化脫碳影響較小,其氧化脫碳層總厚度差別不大。

(3) 在木炭非接觸保護下,軸承鋼盤條的氧化脫碳層總厚度明顯超過無木炭保護下的氧化脫碳層總厚度。

參考文獻:

[1]許磊,陳瑜,韓彥光,等.GCr15軸承鋼球化退火研究現狀[J].熱加工工藝, 2013,42(14):11-14.

[2]李慎松,金維松,于斌.影響GCr15軸承鋼盤條磷化質量的因素[J].特殊鋼, 2009,30(1): 41-43.

[3]江運宏,周靖.GCr15軸承鋼棒線材的球化退火[J].熱處理, 2009,24(3):11-16.

[4]谷曉梅.罐裝軸承鋼GCr15線材球化退火的質量控制[J].江蘇冶金, 2008,36(5): 56-57.

[5]王瑩瑩,楊鵬遠.罩式爐GCr15鋼球化退火工藝研究[J].金屬制品, 2015,41(2):33-36.

[6]程向龍.加熱氣氛對重軌連鑄坯氧化脫碳的影響[D]. 武漢:武漢科技大學, 2009.

[7]曹安然,李玉芳.彈簧鋼用防氧化脫碳涂料的制備與性能[J].機械工程材料, 2010,34(7):66-69.

[8]任鳳章,柴芳芳,沈洪濤,等.GCr15在木炭非接觸保護下退火的氧化脫碳研究[J].軸承, 2011(2):33-36.

[9]李釩,李文超.冶金與材料熱力學[M].北京:冶金工業出版社, 2012:86-93.

[10]潘一凡,孫松平.保護氣氛熱處理中的氧化脫碳[J].木材加工機械, 2007(1):4-6.

導師:李新梅教授

Oxidation and Decarbonization Behaviour of Bearing Steel Wire Rod

Annealing under Different Protective Conditions

WANG Yu-fei1, REN Feng-zhang1, HUANG Sheng-cao2

(1.School of Materials Science and Engineering, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471023, China;

2.Institute of Processing & Materials, China Yituo Group Limited Corporation, Luoyang 471004, China)

Abstract:The GCr15 bearing steel wire rod was spheroidizing annealed under different protective conditions and the oxidation and decarbonization behaviour was analyzed and compared. The results show that under the charcoal non-contact protection, the surface oxidation of the bearing steel wire rod was significantly reduced, but the decarbonization was increased. The total thickness of oxidation and decarbonization layer under the protection of charcoal was larger than that of non-charcoal, and the decarbonization layer was relatively thick with more charcoal. Under non-charcoal protection, the difference of total thickness of oxidation and decarbonization layer between with and without sealed cans was little.

Key words:charcoal; bearing steel wire rod; oxidation; decarbonization

作者簡介:王榮(1966-),男,陜西洛南人,教授級高級工程師,學士。 董旭旭(1991-),男,新疆烏魯木齊人,碩士研究生。

基金項目:上海市科委資助項目(14DZ2291000) 新疆自治區自然科學基金資助項目(2013211A007)

收稿日期:2015-04-06; 2014-09-20;

修訂日期:2015-09-25 2015-08-25

DOI:10.11973/jxgccl201512025 10.11973/jxgccl201512007

中圖分類號:TG162.71

文獻標志碼:A

文章編號:1000-3738(2015)12-0022-03