飼喂益生菌對平涼紅牛育肥效果的影響

張小彥,李宏強,李亮亮,黎彥召,楊永強,張進前

(靜寧縣畜牧獸醫中心,甘肅 靜寧 743400)

近年來,靜寧縣立足土地面積寬廣、飼草資源豐富的資源稟賦,在“補助建棚、貸款養牛、良種補貼、新增獎補”等政策的扶持下,牛產業發展呈現“量擴、質提、效增、鏈延”的良好態勢。為了提高肉牛飼喂水平和養殖效益,靜寧縣畜牧獸醫中心組織人員選取平涼紅牛育肥牛進行試驗,探究基礎日糧中添加益生菌對育肥牛采食量、便秘發生、飼料轉化和日增重的影響,旨在為益生菌的合理使用和示范推廣提供重要依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗所用益生菌為北京博錦元生物科技有限公司肉牛專用儲優健牌益生菌,主要成分由乳酸桿菌、雙歧桿菌、枯草芽孢桿菌、產朊假絲酵母菌及乳酸菌產物、復合酶、維生素等組成,有效總活菌數≥200 000 cfu/kg,水分≤9.0%,無沙門氏菌,雜菌率≤1%,開包后拌料飼喂。

1.2 試驗動物

選擇臨床檢查健康的18 月齡、體重400±36.41 kg的平涼紅牛育肥牛40頭,每10頭為一組,在育肥牛舍標注對照組、試驗Ⅰ組、試驗Ⅱ組和試驗Ⅲ組4個組別,分區飼喂。

1.3 試驗方法

試驗于2022年5月15日—6月26日在甘肅雄康牧業有限公司肉牛養殖場進行,預試期7 d,正試期35 d。對照組飼喂基礎日糧,3個重復試驗組在基礎日糧中每天每頭添加肉牛專用儲優健牌益生菌0.03 kg。試驗期肉牛自由運動和飲水,做好牛場衛生、消毒和免疫工作,記錄肉牛日采食量、便秘發生情況、日增重。同時利用三級糞便篩檢測上中下三層糞便重量變化,如果糞便中顆粒度過長,表明瘤胃通過率太高;當各層達理想比例時,瘤胃效率高,瘤胃養分達最佳平衡,可以作為飼料轉化的綜合評定基礎。

2 結果與分析

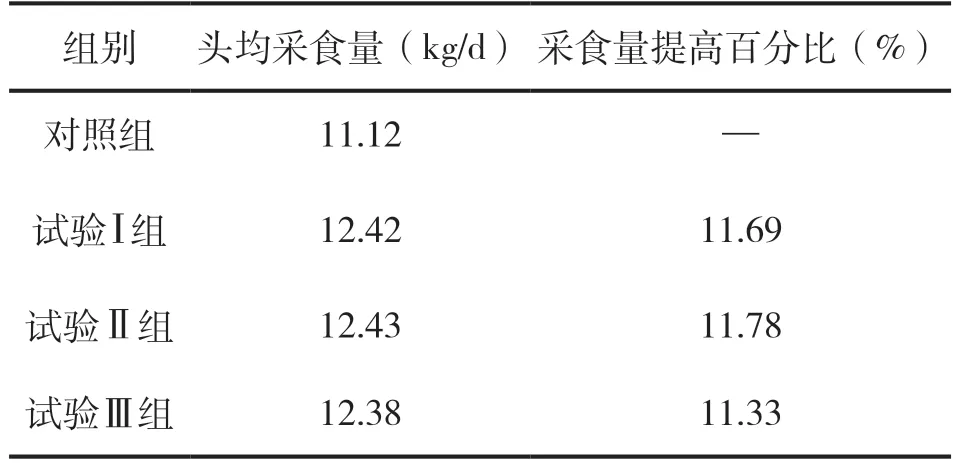

2.1 益生菌對肉牛采食量的影響

由表1可知,對照組肉牛頭均采食量為11.12 kg/d,試驗Ⅰ組為12.42 kg/d,試驗Ⅱ組為12.43 kg/d,試驗Ⅲ組為12.38 kg/d,采食量較對照組分別提高了11.69%、11.78%、11.33%。由此看來,試驗組基礎日糧中添加益生菌后,平涼紅牛育肥牛采食量都高于對照組。

表1 益生菌對肉牛采食量的影響

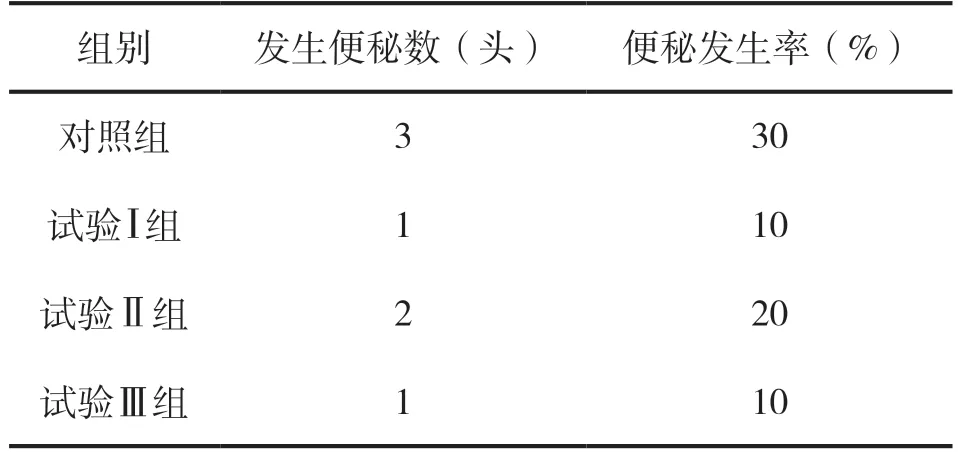

2.2 益生菌對肉牛便秘發生的影響

由表2可知,對照組3頭肉牛發生便秘,便秘發生率為30%;試驗Ⅰ組1頭肉牛發生便秘,便秘發生率為10%;試驗Ⅱ組2頭肉牛發生便秘,便秘發生率為20%;試驗Ⅲ組1頭肉牛發生便秘,便秘發生率為10%。3個試驗組肉牛的便秘發生率較對照組均低。

表2 益生菌對肉牛便秘發生的影響

2.3 益生菌對肉牛飼料轉化的影響

由表3可知,在上層飼料轉化過程中,與第一周相比,對照組平均減少0.27 g,變化不大;試驗Ⅰ組平均減少3.63 g,逐漸減少,試驗Ⅱ組平均減少2.90 g,逐漸減少;試驗Ⅲ組平均減少2.73 g,逐漸減少。在中層飼料轉化過程中,與第一周相比,對照組平均減少0.33 g,變化不大;試驗Ⅰ組平均增加2.00 g,逐漸增加;試驗Ⅱ組平均增加1.90 g,逐漸增加;試驗Ⅲ組平均增加2.17 g,逐漸增加。在下層飼料轉化過程中,與第一周相比,對照組平均增加0.90 g,變化不大;試驗Ⅰ組平均增加3.43 g,逐漸增加;試驗Ⅱ組平均增加3.97 g,逐漸增加;試驗Ⅲ組平均增加3.43 g,逐漸增加。對照組上中下3層飼料轉化情況變化均不大,試驗組均呈現上層飼料轉化量逐漸減少、中層和下層飼料轉化量逐漸增加的趨勢。

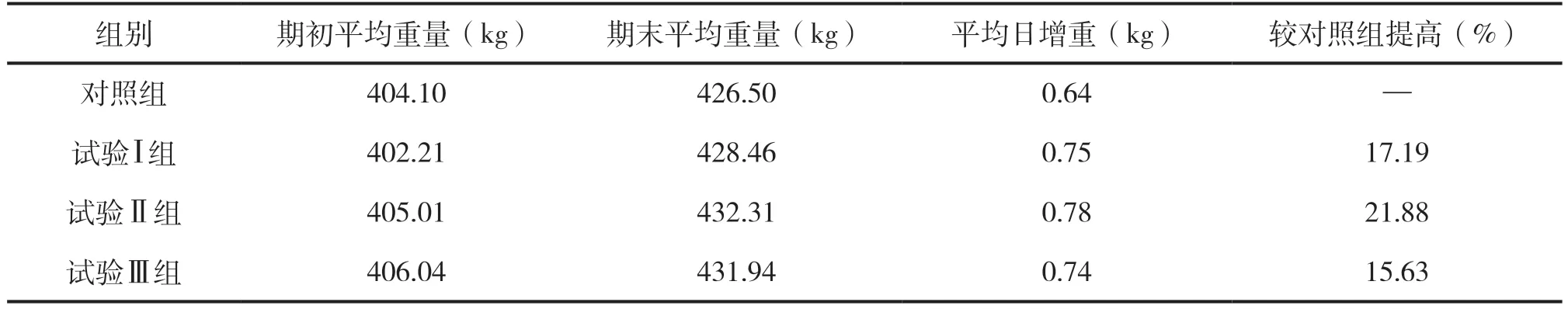

2.4 益生菌對肉牛日增重的影響

由表4 可知,對照組肉牛平均日增重0.64 kg,試驗Ⅰ組肉牛平均日增重0.75 kg,試驗Ⅱ組肉牛平均日增重0.78 kg,試驗Ⅲ組肉牛平均日增重0.74 kg,3個試驗組平均日增重較對照組分別提高17.19%、21.88%、15.63%,試驗組肉牛日增重都高于對照組。

表4 益生菌對肉牛日增重的影響

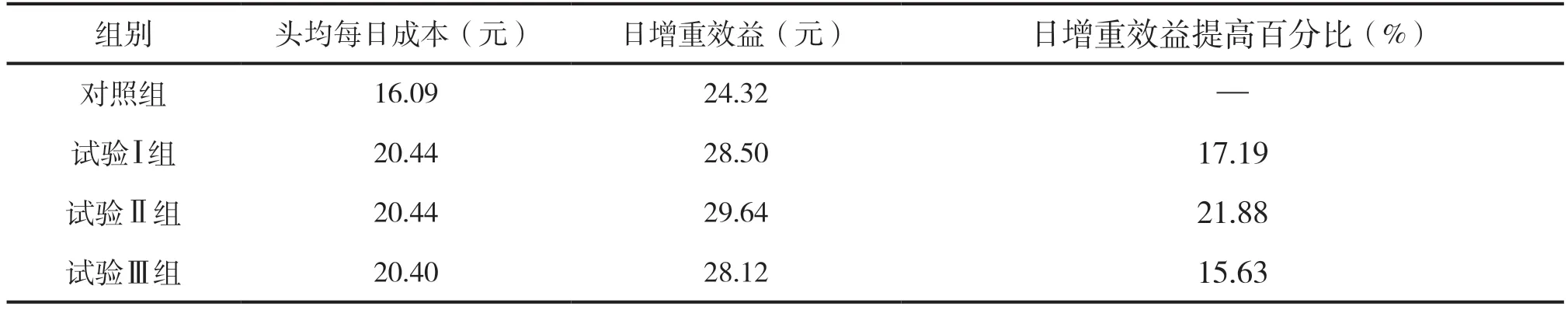

2.5 益生菌對肉牛日增重效益的影響

由表5可知,對照組肉牛頭均每日成本16.09元,日增重效益24.32元;試驗Ⅰ組肉牛頭均每日成本20.44元,日增重效益28.50元,較對照組提高了17.19%;試驗Ⅱ組肉牛頭均每日成本20.44元,日增重效益29.64元,較對照組提高了21.88%;試驗Ⅲ組肉牛頭均每日成本20.40元,日增重效益28.12元,較對照組提高了15.63%;試驗組30頭肉牛頭均每日成本20.43元,日增重效益28.75元,總體日增重效益較對照組提高了11.82%。試驗組肉牛日增重效益都高于對照組。

表5 益生菌對肉牛日增重效益的影響

3 討論

3.1 益生菌對肉牛采食量的影響

本試驗中,試驗組肉牛在基礎日糧中添加了益生菌,肉牛采食量均高于對照組,說明在育肥肉牛基礎日糧中添加益生菌后,能夠有效改善肉牛基礎日糧適口性,穩定高精料飼喂條件下瘤胃pH酸堿度,提高纖維降解菌活性,改善肉牛瘤胃內環境,促進瘤胃蠕動,提高肉牛采食量。

3.2 益生菌對肉牛便秘發生的影響

直腸蠕動減少,糞便在直腸內停留時間過長,水分被過度吸收,會造成肉牛便秘。本試驗中,試驗組肉牛在基礎日糧中添加了益生菌,肉牛便秘發生率明顯降低,說明發酵飼料中的益生菌能夠增加肉牛腸道內的微生物菌群數量,從而維持和恢復腸道微生物菌群平衡,有效降低肉牛便秘發生率。

3.3 益生菌對肉牛飼料轉化的影響

通過三級糞便篩的記錄數據和感官評定來看,與對照組相比,試驗組飼料轉化率提高。定量分析發現,上層物質重量逐漸減少,感官分析精料變化由原來沒有添加益生菌時期有完整的玉米顆粒,到添加益生菌有不完整的玉米顆粒,再到極少數的玉米顆粒,粗料變化由沒有添加益生菌時期有較長的玉米秸稈和麥子秸稈,到添加益生菌后逐漸變成較小麥子秸稈、完全沒有玉米秸稈,說明添加益生菌可增加肉牛腸道內微生物菌群數量,促進機體消化吸收;中層物質重量逐漸增加,感官分析對照組有不完整的玉米顆粒、多量的麥子秸稈和玉米秸稈,試驗組中有不完整的麥子顆粒、少量麥子秸稈;下層物質重量逐漸增加,試驗組有細小的玉米粒、整齊的麥子秸稈、玉米秸稈和其他物質,對照組中有細小的玉米粒、長短不齊的麥子秸稈和玉米秸稈,說明在育肥肉牛基礎日糧中添加益生菌后,肉牛飼料轉化率明顯提高。

3.4 益生菌對肉牛日增重和效益的影響

試驗組肉牛在基礎日糧中添加益生菌后,肉牛日增重和日增重效益都高于對照組,說明添加益生菌能夠提高肉牛消化水平和免疫能力,增加養殖效益。

4 結論

在平涼紅牛基礎日糧中添加益生菌,有利于提高肉牛采食量,改善瘤胃環境,緩解酸中毒現象,防止肉牛便秘,還可以降低肉牛過料率,提高飼料轉化率,尤其是對肉牛日增重和日增重效益有明顯提升,可以為肉牛養殖業主帶來更高的經濟效益。