2型糖尿病新藥——Farxiga

蘇漢清,李 萍

(1.廣西藤縣疾病預防控制中心,廣西藤縣543300;2.萊蕪市婦幼保健院藥劑科,山東 萊蕪271100)

2014年1月8日,美國食品藥品管理局(FDA)批準Forxiga(dapaglifozin)片結合飲食和鍛煉,用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。Forxiga是一種鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2(SGLT-2)抑制劑,其作用機制不同于現有的任何一種2型糖尿病藥物,它可獨立于胰島素產生降糖效果,用于2型糖尿病的治療。它可能會與包括二甲雙胍、吡格列酮、格列美脲、西他列汀和胰島素在內的現有的糖尿病治療藥物聯合給藥。

商品名:Forxiga

通用名:dapaglifozin

化學名:D -glucitol,1,5-anhydro-1-C -[4-chloro-3-[(4 - ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-,(1S)-,compounded with(2S)-1,2 - propanediol,hydrate(1:1:1)。

結構式:

1 作用機制

近端腎小管中表達的鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2(SGLT2),負責腎小管腔內大多數被過濾葡萄糖的再吸收。Dapagliflozin是一種SGLT2抑制劑。通過抑制SGLT2,dapagliflozin減低已過濾葡萄糖的再吸收和降低腎葡萄糖閾值,從而增加尿葡萄糖排泄。

2 藥效動力學

在健康受試者和在2型糖尿病患者中給予dapagliflozin后觀察到尿中葡萄糖排泄量的增加(見圖1)。2型糖尿病患者每天服用dapagliflozin 10 mg,共12周,結果在12周時每天尿中葡萄糖排泄量約70 g。Dapagliflozin的每天劑量為20 mg時觀察到接近最大葡萄糖排泄,這是由于dapagliflozin的尿葡萄糖排泄也導致尿量的增加。

3 藥代動力學

圖1 Dapagliflozin劑量對健康受試者和2型糖尿病受試者(T2DM)的24 h尿葡萄糖量從基線的變化的散點圖和擬合曲線(半-Log圖)

吸收:口服給予dapagliflozin后,在空腹狀態下通常在2 h得到最大血漿濃度(Cmax)。在治療劑量范圍內Cmax和AUC值隨劑量按比例地增加。10 mg劑量給藥后dapagliflozin的絕對口服生物利用度為78%。Dapagliflozin隨高脂肪餐服用減低其Cmax至50%,而延長Tmax約1 h,但與空腹狀態比較不改變AUC。不認為這些變化有臨床上意義,并且dapagliflozin可與食物或空腹服用。

分布:約91%的dapagliflozin與蛋白結合。腎或肝損傷患者的蛋白結合是不改變的。

代謝:dapagliflozin的代謝主要由UGT1A9介導;在人類中CYP-介導代謝是次要的清除途徑。dapagliflozin被廣泛代謝,主要產生dapagliflozin 3-O-葡萄糖醛酸,是一種無活性代謝物。Dapagliflozin 3-葡萄糖醛酸占50 mg劑量14C-dapagliflozin的61%,是人類血漿中占優勢的藥物相關成分。

消除:dapagliflozin和相關代謝物是主要地通過腎臟途徑消除。單次給予50 mg劑量的14C-dapagliflozin后,在尿液和糞便中分別排泄總放射性的75%和21%。在尿液中,母體藥物的排泄小于劑量的2%。在糞便中,約劑量的15%以母體藥物排泄。單次口服Farxiga 10 mg后,dapagliflozin的平均血漿終末半衰期(t1/2)約為12.9 h。

4 臨床研究

4.1 Farxiga對2型糖尿病的臨床研究概述 Farxiga曾被研究作為單藥治療和與二甲雙胍、吡格列酮、格列美脲、西他列汀(有或無二甲雙胍)或胰島素(有或無其他口服降糖藥治療)聯用。Farxiga的療效與一種磺酰脲類(格列吡嗪)加上二甲雙胍進行了比較。Farxiga也曾在2型糖尿病患者和中度腎損傷中被研究。

用Farxiga治療作為單藥治療和與二甲雙胍、格列美脲、吡格列酮、西他列汀或胰島素聯用,與對照組比較,24周時HbA1c從基線的均數變化在統計學上有顯著改善。HbA1c的減低被視為跨越亞組,包括性別、年齡、種族、疾病時間和基線體重指數(BMI)。

4.2 單藥治療 共有840例控制不佳的2型糖尿病初治患者參與兩項安慰劑對照研究,以評價Farxiga單藥治療的安全性和療效。

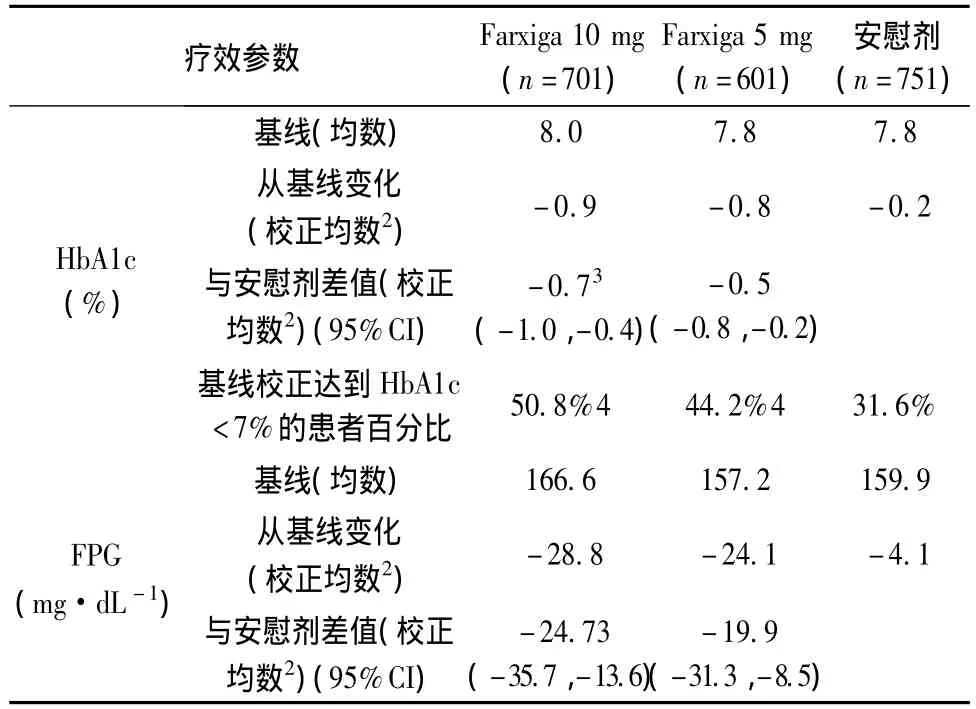

在一項單藥治療研究中,共有558例控制不佳的2型糖尿病初治患者參與一項24周研究。經過2周的飲食和運動安慰劑引導期后,HbA1c≥7%和≤10%的485例患者每天1次,早晨(QAM,主要隊列)或傍晚(QPM)隨機服用Farxiga 5 mg或Farxiga 10 mg或安慰劑。在24周時,與安慰劑比較,Farxiga 10 mg QAM治療的患者HbA1c和FPG有顯著改善(見表1)。

5 規格與劑量

片劑,5 mg和10 mg。Farxiga的推薦起始劑量是5 mg,每天1次,早晨服用,隨餐或空腹服用。耐受Farxiga每天1次5 mg的患者需要另外血糖控制時,劑量可增加至每天1次10 mg。

表1 2型糖尿病患者在一項Farxiga單藥治療的安慰劑對照研究的24周時結果(LOCF*)

6 適應證

Farxiga適用2型糖尿病患者通過飲食和運動控制血糖的輔助治療。

7 不良反應

Farxiga最常見不良反應(5%或更高發生率)是女性生殖器真菌感染、鼻咽炎和泌尿道感染。