侯孝賢電影的海外傳播與受容

——以法國《電影手冊》雜志為中心

譚笑晗

?

侯孝賢電影的海外傳播與受容

——以法國《電影手冊》雜志為中心

譚笑晗

摘要:侯孝賢電影的歐洲傳播是華語電影海外傳播研究中的重要個案。在梳理侯孝賢電影海外傳播過程的基礎上,著重分析法國電影期刊《電影手冊》對侯孝賢電影的評論,回答侯孝賢為何備受《電影手冊》關注,了解法國影評人是如何理解與闡釋侯孝賢的鏡頭語言、詩學風格和電影美學等問題,并透過侯孝賢電影的海外傳播與受容思考華語電影海外傳播的可能性。

關鍵詞:侯孝賢;法國《電影手冊》;海外傳播

華語電影海外傳播的歷史進程是華語電影史發展的一種象征。海外傳播過程中,電影已經成為了載體或媒介,承載著東西方文化交流的重任,傳播的重要性顯而易見。自誕生之日起,華語電影在西方媒體并非一片空白,及至1980年代中后期,歐洲紙媒所見的華語電影介紹和評述已經蔚為大觀,《電影手冊》(Cahiers du Cinéma)對侯孝賢的引介就是最重要的例證。作為世界電影史上最重要的理論刊物之一,《電影手冊》關注侯孝賢這個事實既是對華語電影導演的確認,又是對電影史的補充,其背后潛藏的是華語電影海外傳播的隱秘邏輯。可以說,通過侯孝賢電影的海外傳播與受容情況,所見的是華語電影海外傳播與融合的清晰理路。

海外關于侯孝賢電影的研究,大致有三個角度,一是強調侯孝賢在“東西二元”范疇中亞洲導演的身份,常與小津安二郎、阿巴斯、雷伊等導演一起作為東方電影共同性研究的注腳;二是從文化批評領域放大侯孝賢電影中的臺灣政治和歷史;三是對侯孝賢電影美學風格的探討,多從電影鏡頭、場面調度、影像主題等方面展開,也是晚近以來較為流行的角度。法國《電影手冊》的評論基本涵蓋了以上三個視角。作為法國電影“新浪潮”和“作者論”的陣地,《電影手冊》曾用電影批評叩響了電影風格與理論的革新之門,作為刊行至今的權威電影雜志,其評論影響著世界電影的發展方向和理論進程。自1970年代《電影手冊》開始關注華語電影至今,二者之間保持著千絲萬縷的聯系。

一、《電影手冊》、阿薩亞斯與侯孝賢:華語電影海外傳播的可能性

1984年,是侯孝賢電影海外傳播最為重要的一年。是年春,法國藝術中心和《電影雙周刊》(Film bi-weekly)雜志籌辦了臺灣新電影的介紹活動,并撰文聲稱“一個小型事件正在撼動東南亞電影圈”[1]。活動結束幾周后,“新浪潮”久負盛名的《電影手冊》雜志的編輯團隊抵達香港參加電影節。期間,應臺灣電影人陳國富盛邀請,時任雜志影評人的奧利維耶·阿薩亞斯(Olivier Assayas)去往臺灣,開啟了愉快而周密的臺灣之旅,一方面見識了臺灣風物,更重要的是了解臺灣電影幾十年的發展歷程。對于阿薩亞斯而言,臺灣之行最重要的收獲是在一次晚宴上結識侯孝賢、楊德昌等青年導演,并相談甚歡。回到法國,阿薩亞斯將自己關于臺灣電影的見聞介紹給雜志同仁,直接促成了1984年底“聚焦臺灣”專欄的出現。為了紀念這次臺灣之旅,阿薩亞斯在專欄中系統地呈現了當時臺灣電影這一“在世界之外的產業”的生產狀況和發展態勢并對侯孝賢進行了單獨介紹,這也是侯孝賢在法國電影評論界首次正式亮相。1984年,《風柜來的人》先后受邀參加第四屆夏威夷影展、第二十八屆倫敦影展和法國第六屆南特三大洲影展,被譽為臺灣新電影的代表作品,這也成為華語電影走向海外的一股熱潮。

隨著侯孝賢的電影創作愈發成熟多樣,海外媒體的評論也在數量和質量上不斷提升。1989年,《悲情城市》劇組的宣傳策略作了調整,邀請了一批包括《紐約時報》、《時代周刊》、《電影手冊》、《村聲》等在內的權威媒體赴臺采訪,影片和導演一起備受世界矚目。這次宣傳活動中,阿薩亞斯再次來到臺灣,對侯孝賢有了更深入的了解。阿薩亞斯與侯孝賢前后兩次單獨會面和深入交流使他拍攝了一部名為《HHH,侯孝賢畫像》(1997)的紀錄片,這部紀錄片后來成為歐洲人認識和理解侯孝賢的最為原始而又關鍵的影像資料。同時,阿薩亞斯又在《電影手冊》上撰文,用文字的形式向法國讀者介紹他個人所喜歡、所理解的臺灣導演侯孝賢,闡述了自己為侯孝賢電影所吸引的原因。紀錄片和文章共同引起強烈反響,使侯孝賢成為法國臺灣電影研究不可或缺的視角之一。直到今天,阿薩亞斯仍然認為,讓世界認識和承認侯孝賢是其《電影手冊》工作生涯中最引以為榮的事情。

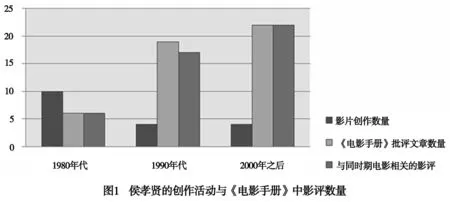

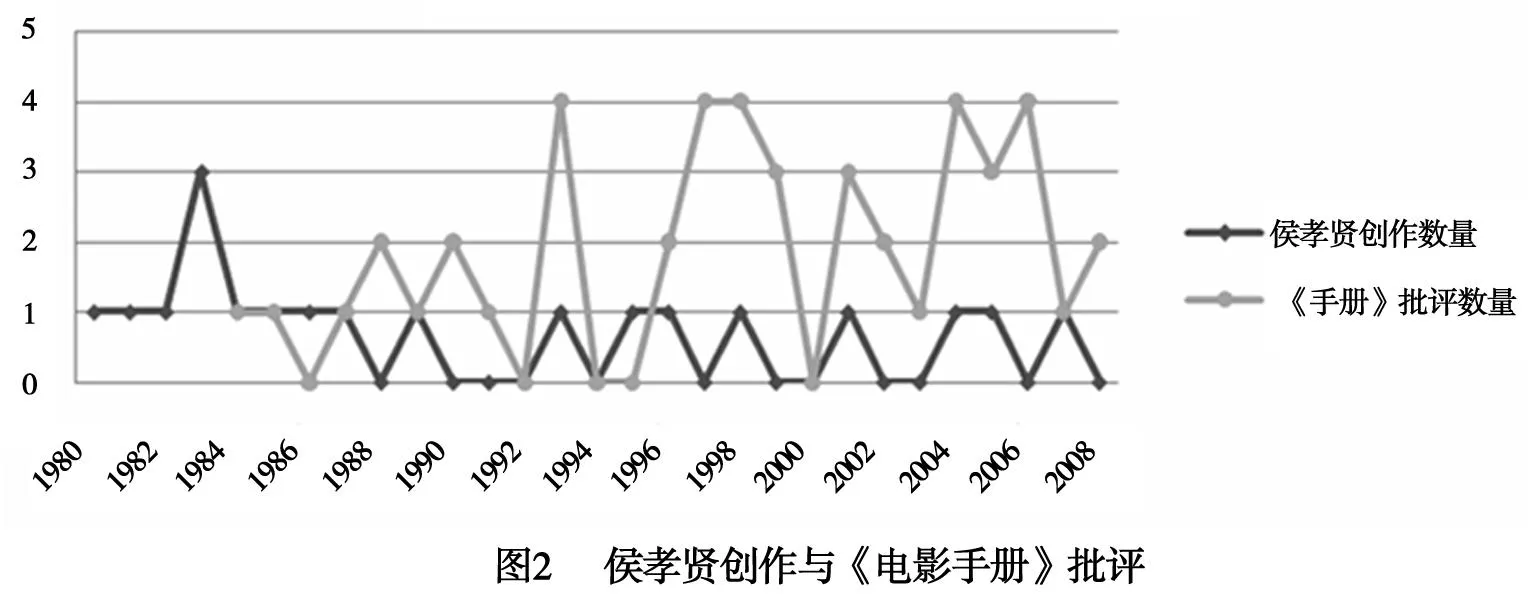

在阿薩亞斯等影評人關注和努力之下,侯孝賢毫無疑問地成為最受《電影手冊》青睞的華語電影導演。上世紀80年代以來,《電影手冊》共刊發侯孝賢電影相關文章近五十篇,專業電影批評三十余篇,除早期《就是溜溜的她》《風兒踢踏踩》和《在那河畔青草青》外,其余作品均有涉及。同時,《電影手冊》對侯孝賢的關注呈現出明顯的上升趨勢,尤其是2010年后,侯孝賢的幾乎每部作品都會成為討論對象(見圖1)。《電影手冊》對侯孝賢的評論更貼近導演的創作活動(見圖2),具有時間上的同步性。這一方面與侯孝賢多次獲得歐洲電影節大獎相關,另一方面也在某種程度上說明侯孝賢的電影似乎更加貼合《電影手冊》一貫的關注取向和批評立場,這與其他華語電影導演(如徐克)明顯不同。

阿薩亞斯和《電影手冊》對侯孝賢的關注最早來自于他們對臺灣新電影浪潮的好奇和認可,而侯孝賢恰恰也是臺灣新電影的代表。80年代初,《光陰的故事》(1982)和《兒子的大玩偶》(1983)兩部電影揭開了臺灣新電影的序幕。在《電影手冊》影評人看來,《光陰的故事》這部“沒有獲得真正意義上的成功”,但憑借著對臺灣當下現實生活和真實狀況回歸的作品“卻收到了一個令人驚奇的效果,受到了廣泛贊譽”,[1](58)確實可以作為新電影運動開始的標志。而《兒子的大玩偶》似乎更為“飽滿和大膽”(尤其是侯孝賢執導的“兒子的大玩偶”部分),如此觸及現實、表露真實成為臺灣新電影的精神基調。《兒子的大玩偶》上映所引發的“削蘋果事件”,讓新舊電影正式樹立壁壘、劃清界限。在《電影手冊》批評話語中,臺灣的“新浪潮”是“中國國內戰爭后第一代移民后代的情感表達”,它“繼承了那些流亡電影人從不放棄自己大陸身份并努力找回過去的精神”,“警醒臺灣人民回歸現實”,進而“關注具體事物而非沉浸在夢境、過去和非現實中”。[1](59)這種呼吁是對之前一個時期柔化現實和美化愛情之窠臼的出離,也是對電影本身或電影藝術與自然、現實生活之間的關系的反思與調整,它顯然與法國“新浪潮”的革新姿態異曲同工。這種氛圍中,侯孝賢迅速以“新電影”影人形象備受關注。1985年,在記錄洛迦諾電影節時,夏爾·泰松(Charles Tesson)還曾著重提及《冬冬的假期》,認為這部影片和《風柜來的人》一同呈現了臺灣電影的新風氣,這也進一步確認了《電影手冊》對侯孝賢“新電影”影人身份的重視。

二、“反前推”和“反節奏”:鏡頭語言的時空隱喻

《電影手冊》對侯孝賢電影的整體印象是其電影作品極具現實感,鏡頭語言簡潔且富有個性。固定取景、后退鏡頭和長鏡頭是雜志品評侯孝賢的關鍵詞,是構成侯孝賢電影美學的語言基礎,也奠定了安靜、客觀的基調和真實的氛圍。固定取景的方法早在1985年就被夏爾·泰松所察覺,當年的洛迦諾電影節上公映了《冬冬的假期》,但在泰松看來,這種方法并非完全屬于侯孝賢,而是效仿日本電影導演小津安二郎:通過主題(家庭的危機和痛苦)和手法(固定拍攝和緩慢的節奏)來像小津安二郎的電影一樣聚焦于室內環境和家庭氛圍。[2]隨著侯孝賢對鏡頭的把握愈發成熟,安靜的、后退的電影語言之美也逐漸被認可。尤其是在《戀戀風塵》中,侯孝賢通過“固定取景+后退鏡頭”所塑造的真實與安靜為讓-弗朗索瓦·皮古利(Jean-FranCois Pigoullié)大加贊嘆:導演所創造的毫無揭露感的距離,正是訴說真實的欲望。[3]《智慧之路》是《電影手冊》中較早對侯孝賢“后退拍攝”進行詳細分析的影評。作者讓-弗朗索瓦·皮古利著重探討了這一手法的效果和理念,皮古利認為《戀戀風塵》“為從羅西里尼以來一直困擾電影的問題‘如何表達真實的情感’,提供了很好的答案。而這得益于場面調度的基本理念:后退的拍攝。”這種拍攝保持著“斷裂的姿態”,“沒有削弱情感,也沒有主觀性修飾”,它使得侯孝賢電影“顯露出一種真實的自然返還,一種記錄和虛構間完美的均衡。”[3](73)無獨有偶,阿薩亞斯也曾關注過侯孝賢冷靜、客觀的拍攝手法,如在《風柜來的人中》用“固定機位+搖鏡頭”的組合來表現男孩們斗毆的場景。盡管阿薩亞斯并未如讓-弗朗索瓦·皮古利一般細致展開,但他試圖引用侯孝賢自修主張來說明這種鏡頭的意義所在:“我不只關心敘述,還試圖質樸地還原客觀現實的狀態,我喜歡固定取景鏡頭,這時它好像安穩地身處街道中看突發事件或一場毆斗,這是一個孤單且屬于你、又可持續的觀看視角。”[1](59)這也可以被視為阿薩亞斯承認進而肯定侯孝賢鏡頭之美的明證。

“固定”、“后退”拍攝手法也塑造了電影的空間感。從上世紀90年代侯孝賢“臺灣三部曲”(《悲情城市》《戲夢人生》《好男好女》)開始,《電影手冊》關注侯孝賢的重點逐漸從臺灣新電影影人身份這種外部探討轉向了以鏡頭語言為中心的電影內部研究。彼時,固定取景、后退拍攝手法及侯孝賢作品中經常出現的框景鏡頭和寬幅鏡頭都真正成為影評人仔細探討和推敲的拍攝手法。著名影評人安托萬·德·巴克(Antoine de Baecque)也提到了侯孝賢帶有后退感的拍攝手法,他認為侯孝賢的固定取景和后退拍攝手法實際上加強了電影的空間感:因為在鏡頭“后退”之后,“框景鏡頭”,框中之景是電影銀幕空間的另一種眼神和拓展,“更像一種感受距離與時間的方式:在一定的間隔距離中,鏡頭可以占據一個更好的觀看位置,不必移動,卻能得到更多的時間來開始或者完成細致入微的運動。”[4]其實,無論是阿薩亞斯、皮古利還是德·巴克,他們都旨在指出侯孝賢所制造的客觀性和距離感,也就是一種非常冷靜的鏡頭感,類似于布萊希特間離效果。后退拍攝、后撤鏡頭抑或是框景鏡頭都內在地顯現了一種抵抗形式主義“前推”的“反前推”意圖,[5]這種意圖明顯拋棄了電影鏡頭的整合和電影意義的建構,而是選取了一種更為本真的、直接的、新鮮的、樸實的呈現方式。在《電影手冊》看來,這也是侯孝賢電影風格得以形成的關鍵要素。

如果說后退鏡頭完成了侯孝賢的“反前推”的空間隱喻,那么長鏡頭的使用則實現了侯孝賢電影作品緩慢的節奏感,流露出“反節奏”的時間隱喻。侯孝賢擅長使用長鏡頭,其長鏡頭所彰顯的作品風格或說影像美學,無論在歐美理論視野中還是在本土研究范疇中都處于重要地位。阿薩亞斯曾從敘事角度說明侯孝賢長鏡頭所帶來的感受和作用,他指出:“侯孝賢尤其關注它們(鏡頭——引者注)與時間的關系,并認為在講述故事的同時不用如此狂躁的急著完成——讓劇作藝術自然發展——如果我們愿意的話可以以立體派的方式修整,一個給定的錯綜復雜的真相,只有通過相同時間和不同角度的結合才會顯現。”[6]可見,阿薩亞斯認為長鏡頭影響的是時間,是電影的節奏。這樣一來,電影的節奏與所表現的題材共同建構起了帶有民族性和本土特色的電影作品,同時也使侯孝賢的電影風格更加豐滿。

值得說明的是,侯孝賢的長鏡頭其實與臺灣電影的發展及探索密切相關:李翰祥、胡金銓、李行和白景瑞四位導演都擅長使用長鏡頭,李行電影平均鏡頭長度可達到10秒至12秒,這些都給侯孝賢的長鏡頭美學提供了邏輯上的理路。自《兒子的大玩偶》開始,侯孝賢電影鏡頭的平均長度已經開始超過同時期臺灣電影長鏡頭的平均水平;而從《悲情城市》開始,長鏡頭就已經成為侯孝賢電影的標志,鏡頭長度在《海上花》中到達制高點,154.5秒的長度已經遠遠超過了世界上公認的長鏡頭大師(如安哲羅普洛斯、溝口健二)。這也從一個側面反映出《電影手冊》關注侯孝賢的原因。

三、“自然”與現實主義詩學:侯孝賢的電影風格

《電影手冊》語境中的侯孝賢,首先是個“自然”的電影人。阿薩亞斯曾用“自然的導演”來定義侯孝賢,這里的自然包含兩層意義,第一個層面是對侯孝賢本土性從影經歷的描述:“他不會講外語,從未讀過美國電影院校,大概也未曾走出過臺灣。”在阿薩亞斯看來,與曾在美國學習又游歷歐洲的作為“臺灣電影大使”的楊德昌不同,侯孝賢始終立足于臺灣本土,用最真誠的、臺灣性的電影手法講述當地的故事,執著于臺灣當地的影像美學。如果說楊德昌具有的是國際性和現代性,那么侯孝賢展現的則是區域環境和本土經驗探索過程中保留的自然性。第二個層面指向電影主題,強調的是侯孝賢用個性電影語言表達地理、歷史、生活和普通人的自然狀態,這種狀態始終保持著實在的生命感和現實生活的質地。[1](58)侯孝賢的電影面向日常生活,描述生活,進而流露自然的情感和情緒,表現著現世的煩惱。《風柜來的人》漁鄉少年的成長意識,《戀戀風塵》中青年的情感體驗,《戲夢人生》描述布袋戲大師李天祿的人生,都形成個體生命的解讀。《悲情城市》《好男好女》透過普通人的生活看社會的發展,表現了獨特的歷史情懷,《南國再見,南國》《千禧曼波》按著時代的脈搏來感受現代城市中的迷茫和焦慮,這些都曾是《電影手冊》關注的主要方向。

在自然性的基礎上,《電影手冊》的評論大多將“現實主義詩學”作為侯孝賢電影美學的主要落腳點。所謂“現實主義詩學”是用電影語言表現現實生活的一種方法,與文學中的現實主義不同,侯孝賢電影中的現實主義更富“電影感”,因之帶有較強的電影詩學意味。以《風柜來的人》為例,這部影片凸顯了侯孝賢的“新電影”特質,也是叩響歐洲大門的關鍵作品。影片講述了漁村少年們等待征兵期間百無聊賴的生活,表現著青年在打架斗毆后被迫離開漁鄉進入城市的迷茫感受,隨之少年成長意識被記錄下來。這部電影被《電影手冊》認為是“以帕索里尼首部電影的方式來講述漁鄉青少年的暴力,它具有半自傳性,這是亞洲電影中一種十分獨特的現實主義詩學的嘗試。”[1](59)因為這其中飽含了“一種粗暴的力量、電影的直覺和對一些人與地點的看法,一種能敏銳地認識事物變化的清醒”[1](59)。在固定拍攝和長鏡頭的設置中,小城青年游手好閑、打架斗毆的日常,從風柜到高雄,他們的青春在霓虹喧囂和人情交往中顯得異常茫然、失落。以不良少年為中心帶有自傳性質的電影主題“強調了侯孝賢電影中自然的本質,循序漸進的自修式成長,經由自發的途徑和他們對世界感知的真實表達,電影的現代感和雄心便格外突出。”[1](59)描繪日常生活中微不足道的小人物,感受其種種去戲劇化的情緒,自然地呈現生活中的人和真實的情感,是侯孝賢電影作品令人動容的一個重要屬性,既是對“自然性”的確認,又在無形中完成了現實主義詩學的建構。

《戲夢人生》是侯孝賢電影中一個難以歸類的“難題”,它像故事片也像紀錄片,在講述布袋戲大師成長經歷的同時也客觀地呈現著歷史;這部影片并未捧回金棕櫚,也沒有很高的票房收入,但影片一經公映便引發討論熱潮,《村聲》雜志認為這部電影“就像是電影本身的新生”,日本影評人認為這部電影的出現證明侯孝賢具有“徹底改造電影”的能力。[7]《電影手冊》也同樣高度認可了這部作品:“作為描繪歷史與家庭生活的巨幅畫作,《戲夢人生》為如何精致地表達記憶做出了良好的回應。在記錄與虛構、過去與現實之間,侯孝賢確認這是繼《戀戀風塵》和《悲情城市》之后的創作靈感。”[8]從中可以看到,侯孝賢表現主題的手法并非僅僅是描摹和復現現實,而且還在本真的影像中,夾雜記錄與虛構,營造著過去與現實,彰顯這現實主義詩學的魅力。與《村聲》雜志和美國學者的評論不同,《電影手冊》影評人在肯定這部影片時,并非將批評重點放在手法革新或歷史情懷之上,而是更側重電影背后的生命意味和哲學思考。雅克·莫里斯(Jacques Morice)在理解《戲夢人生》敘事方法和表達手法的基礎上指出,這部電影“敘述了大量的死亡和因戲團輾轉或戰爭引起的不停歇的行程,而侯孝賢卻將所有的戲劇化效果和對事件、情感的分類隱藏起來。毫無疑問,這是對道學原則的堅守,電影在智慧之路上發展,這與之前電影所表現的相同,這是一個整體性的時間,它講述著每一件事:生存、死亡和生活。”[8](73)顯然,在這里莫里斯嘗試為侯孝賢電影美學尋求一個中國語境或東方世界的詩性文化淵源,這也是侯孝賢現實主義詩學的獨特之處。

《電影手冊》之所以將侯孝賢的電影納入一個現實主義詩學的體系,除了其電影表達手法、表現主題,更重要的是,他的作品通過巧妙的視角對現實中人的存在狀況、社會和歷史問題等進行了詩意的探討和批評,并執著于審視社會發展中的人文維度:“侯孝賢的每一部電影能在日后獲得強調,就好像已有的圓圈補充進入其他圓圈和共振峰一般的向心圖形。《戀戀風塵》導演的工作內容不僅僅是專注于電影的內容和把握游絲般的中心個體,他先身處于家庭之中,然后是國家。這種專注也指明了一種復雜的、巧妙的、實驗性的工作貫穿于侯式電影,一種相同的自然的退后方式,從歷史和家庭時間開始呈現現實中的人。”[9]這既是對《戀戀風塵》的高度贊賞,也是呈現侯孝賢的現實并強化現實主義詩學特質的準確表述。

四、余論:侯孝賢的中國性與世界性

新電影影人身份,獨特的電影語言以及在選擇和表達主題過程中的電影意識,是《電影手冊》對侯孝賢作品青睞有加的重要原因,也成為侯孝賢電影歐洲批評和研究的主要立足點。此外,《電影手冊》中還提及侯孝賢電影的中國傳統或中國屬性,對侯孝賢電影中國性的思考,一直都是《電影手冊》關注侯孝賢的重要方面。

從狹義上說,中國性指向侯孝賢作品中體現的中國文學、文化和歷史傳統。1990年3月,《電影手冊》開設“世界之新”專欄,貝內里克·雷諾(Bénéric Reynaud)在《新浪潮》中,梳理了臺灣“新電影”浪潮的背景與相關事件,分析了新電影代表作“文學和電影聯姻”的特質,其中重點提及了《兒子的大玩偶》和《風柜來的人》。阿薩亞斯的紀錄片和影評更是確認了這一方向,他指出侯孝賢是個“中國電影導演”,其成長和作品風格勢必會顯現其所固有的民族性和地域性,但“他又不同于那個時代的中國影人,這個顯而易見的事實也由其自身所驗證。他沒有因為擔心就佯裝異國情調而把自己推銷到海外,也沒有被西方劇作藝術的原則所改變。相反,其靈感的根基延伸至中國審美觀的傳統和他的故事里。”[6](28)可見,對于阿薩亞斯而言,侯孝賢的中國性首先來自依托于中國的傳統審美觀念和特定素材,而非為了迎合海外好奇心而設定的浮夸的中國風格,這種中國性的力量來自于堅守。廣義地說,侯孝賢的中國性是東方性或亞洲性的一副面孔。從《戀戀風塵》中,弗朗索瓦·皮古利看到了東方傳統對侯孝賢的影響,他指出:“侯孝賢保持著小津安二郎電影和中國繪畫的傳統,更深受道家學說中對于宇宙絕對敬意的影響。這構成了臺灣電影人的整個視野:為什么要擾亂世界的秩序?為何要拍攝超真實的表現?它本身就是和諧的,這就是《戀戀風塵》的美學。”[10]在他看來,《戀戀風塵》的美學同日本電影理念、中國繪畫傳統及道家學說相聯系,三者建構了臺灣電影人的整個視野。某種意義上說,皮古利的說法涵蓋了阿薩亞斯論及的中國性,同時也將這種性質的外延進行擴展,成為多元文化整合后的泛中國性。

其實,在華語電影海外傳播的研究過程中,侯孝賢電影的海外傳播并非特例,而是具有一定普遍性,因為楊德昌、賈樟柯、王家衛、徐克、杜琪峰等人的電影也都或多或少地被《電影手冊》所關注和認可,也都實現了電影海外傳播的效果。這就意味著,華語電影存在通過傳播這種方式或途徑走向世界、同世界接軌的可能性。但從另一個角度來看,在整個華語電影海外傳播的過程中,侯孝賢又是一個特例,因為其倔強的個人風格、獨特的電影手法使其存在著多重解讀的可能性。就電影本體論而言,侯孝賢的電影語言獨具特色,其真實不同于賈樟柯的粗糲現實,其手法不同于徐克對技術的熟練應用,其觀念也不同于王家衛的傳統哲思,他始終在嚴格地按照自我的、高度風格化的電影語言或視域來完成電影創作,事實上透過《電影手冊》看侯孝賢的電影會發現,他的鏡頭中已經帶有某種世界性。這說明華語電影的海外傳播事實上還需要更多的切口或突破口,不能停留在人們已經發現或已經熟悉的途徑或角度。從這個角度看,無論是華語電影海外傳播還是華語電影海外傳播的研究,需要探索的路依然很長。

參考文獻:

[1]Olivier Assayas, Notre reporter en République de Chine[J].CahiersduCinéma, 1984,366:57-59.

[2]Charles Tesson, Cinéma en lac Majeur[J]CahiersduCinéma, 1985:376.

[3]Jean-Fran?ois Pigoullié. La Voie de la sagesse[J].CahiersduCinéma, 1991,442:72-73.

[4]Antoine de Baecque. Mister Houetl'expérience du regard[J].CahiersduCinéma, 1997,512:32.

[5][美]達德利·安德魯.經典電影理論導論[M]. 李偉峰譯.北京:世界圖書出版公司北京公司,2013:67.

[6] Olivier Assayas, HHH,portrait de Hou Hsiao-hsien[J].CahiersduCinéma, 1997,512:27-28.

[7][美]詹姆斯·烏登.無人是孤島——侯孝賢的電影世界[M]. 黃文杰譯.上海:復旦大學出版社,2014:210.

[8]Jacques Morice. La mémoireimpressionnée[J].CahiersduCinéma, 1991,442:72-73.

[9]Jean-Fran?ois Rauger. Naissance d’une nation[J].CahiersduCinéma, 1993,469:18.

[10]Jean-Fran?ois Pigoullié. La Voie de la sagesse[J].CahiersduCinéma, 1991,442: 73.

〔責任編輯:高辛凡〕

中圖分類號:J911

文獻標識碼:A

文章編號:1008-6552(2016)02-0086-06

作者簡介:譚笑晗,女,講師,文學博士。(東北師范大學文學院,吉林長春,130024)