困局與突圍:廣東援外醫療隊派遣中面臨的問題與對策

陳嘉泳,郝元濤,周紫霄,顧 菁,杜純艷,黃奕祥

(1.廣東省衛生醫療對外合作服務中心,廣東 廣州 510060;2.中山大學公共衛生學院,廣東 廣州 510080;3.廣東省衛生與計劃生育委員會交流合作處,廣東 廣州 510060;4.中山大學全球衛生研究中心,廣東 廣州 510275)

?衛生管理?

困局與突圍:廣東援外醫療隊派遣中面臨的問題與對策

陳嘉泳1,郝元濤2,4,周紫霄3,顧 菁2,4,杜純艷2,黃奕祥2,4

(1.廣東省衛生醫療對外合作服務中心,廣東 廣州 510060;2.中山大學公共衛生學院,廣東 廣州 510080;3.廣東省衛生與計劃生育委員會交流合作處,廣東 廣州 510060;4.中山大學全球衛生研究中心,廣東 廣州 510275)

全球化進程對衛生安全產生前所未有的影響,中國援外醫療隊在維護全球衛生安全中扮演更加重要的角色,為中國發展的重要戰略機遇期營造有利的國際環境。同時,援外醫療隊工作面臨新的機遇和挑戰。一方面是國際形勢變化對中國開展對外醫療援助提出了更高的要求;另一方面卻是國內援外醫療隊派遣難問題日益突出。以廣東省援外醫療隊派遣為例,從衛生政策三角理論視角分析援外醫療隊派遣難問題,從宏觀和微觀兩個層面提出完善援外政策的建議與措施。

援外醫療;醫療派遣隊;衛生政策三角理論;廣東

援外醫療隊是中國對外醫療交流與合作的重要組成部分。它是指根據中國政府與相關國家簽訂的議定書,由中國派遣到對方國家提供無償醫療服務的隊伍。自1963年中國向阿爾及利亞派出首支醫療隊,中國派援外醫療隊累計已達2萬余人次。目前,在五大洲的49個國家有我國50支援外醫療隊,全國有27個省、自治區和直轄市承擔著派遣援外醫療隊的任務。廣東省從1971年開始向赤道幾內亞派遣援助醫療隊,至2015年底已向赤道幾內亞、加納等國派出醫療隊員700余人次。廣東省援外醫療隊成績突出,已有150多名隊員獲得赤道幾內亞政府頒發的最高榮譽“獨立騎士”勛章,在2008年和2013年全國援外醫療45周年及50周年紀念表彰大會上,廣東省均獲得對外醫療援助先進集體并有多人次獲得先進個人。

中國援外醫療,尤其是對非洲的醫療援助與合作是歷時最長、涉及國家和地區最多、成效最為顯著的中非合作內容之一,對推動中非關系起到了十分重要的作用[1]。然而,隨著中國經濟的快速發展,中國與援外國家,特別是非洲在生活與工作條件上的差距明顯拉大,援外醫療隊派遣難問題日益突出,已成為困擾各級衛生行政部門的一大難題。換言之,如果不解決醫療隊派遣難的問題,援外醫療交流與合作將難免受到巨大影響甚至可能被迫中止。本文從完善衛生政策的視角,主要基于廣東的訪談調查,分析援外醫療隊派遣難的成因和應對策略。

1 衛生政策理論框架

有很多廣泛使用的理論框架來分析公共政策的制定和實施過程,最知名的是拉斯維爾(Lasswell)提出的階段啟發法(the stages heuristic),它將公共政策過程分為政策議程、政策規劃與合法化、實施、評估等階段。

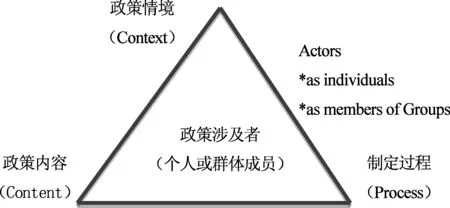

在衛生領域,1994年英國學者Gill Walt和Lucy Gilson歸納了影響衛生政策有效執行的四大因素,如圖1所示,分別是政策涉及者(Actors)、政策環境(Context)、政策內容(Content)、政策制定與執行過程(Process),進而提出衛生政策三角理論框架(Health Policy Triangle)[2]。在此框架中,政策涉及者被置于三角形中心位置,代表政策執行中“人”的因素應處于主導地位,政策涉及者需要綜合權衡政策內容、環境和執行三方面的因素做出各自的決策。政策涉及者一般代表不同的利益集團。政策環境指對政策執行可能產生影響的國內外政治、經濟、社會、文化等因素,包括:戰亂、干旱等環境因素,國家政治體制、經濟運行模式等結構性因素,宗教信仰、民族派別等文化因素以及其他國際或外在因素。政策內容包括政策方案是否科學、合理,這是政策能否得到有效執行的基礎。政策制定與執行過程則指一項政策從醞釀起草、初步擬定、討論論證、反復修訂、政策執行到政策評估的過程。

中國援外醫療看起來只是對外國民眾提供醫療服務,屬于技術服務范疇,但醫療隊的派出政策是在特定國際政治和外交政策背景下制定的,宏觀上有中外經濟和文化等因素影響,主觀上取決于派出醫院的管理制度、技術水平和人力資源等狀況,微觀上受到被派出隊員所在科室、家庭以及其個人專業和價值觀等條件約束。顯然,衛生政策三角分析模型適用于分析和評估援外醫療,包括援外醫療隊的派出政策。

圖1 衛生政策三角分析模型

2 廣東省援外醫療隊“派遣難”政策因素分析

2.1 政策內容因素

原國家衛生部《關于印發援外醫療隊員選拔和出國前培訓暫行規定的通知》(下文簡稱“通知”)、《援外出國人員生活待遇管理辦法(財行〔2007〕526號)》(下文簡稱“辦法”)和《援外醫療隊員實施細則》(以下簡稱“細則”)是國家層面關于選拔援外醫療隊員和對隊員工作期間待遇及相關問題的指導性文件。“通知”和“細則”中有些條款已不合時宜,對援外醫療隊派遣沒有起到推動作用[3]。

2.1.1 薪酬政策方案對醫務人員缺乏吸引力

首先,政策靈活性不夠,津貼標準調整未跟上經濟發展速度。“細則”規定:援外醫療隊員的國外生活待遇實行津貼補貼制度,其國內工資仍由原單位發放(不得低于其原崗位收入水平);援外醫療隊隊員國內應享受的各項待遇(包括社會保障等)由原單位負責。援外醫療隊員執行任務期間的國外津貼由技術職務津貼、艱苦地區補助和醫療崗位津貼三部分組成。根據“辦法”計算,主治醫師和副主任醫師每人每月領到的國外津貼分別為1200美元和1400美元。因為派出的醫生絕大多數都來自區域內最好的醫院,醫生在國內的收入已經很高,國外津貼標準對這些醫生幾乎沒有吸引力,而且2008年以來國外津貼標準不但未作調整,且以美元計發的國外津貼因美元近年的持續走低而大幅貶值,導致醫療隊員的收入實際上大幅減少。

其次,援外醫療隊員健康保險制度急需建立。根據財政部、監察部《關于黨政機關及事業單位用公款為個人購買商業保險若干問題的規定》,從2006年10月起,衛生部已停止為援外醫療隊員公費購買人身意外保險。雖然有些隊員自費購買了高額保險,但因受援國大部分屬于免責地區,保險公司都拒絕承保。沒有國家援外醫療專項基金的庇護,缺少商業保險的保障,患病隊員回國后醫療診治費用只能由派員單位和個人共同承擔,既增加了派員單位的成本,又增添了隊員的經濟負擔和心理負擔。

再次,國家層面針對援外醫生的職稱晉升政策缺失。職稱對醫生的職業生涯非常重要。國家援外醫療政策中尚無援外隊員職稱晉升的條款,各省在操作層面需要國家政策從方向和原則上給予指引。廣東省衛生廳與人事廳分別在1994年和2004年出臺了兩份文件,對援外醫療隊員的職稱晉升給予適當傾斜,基本解決了高級職稱的晉升問題,但申請初中級職稱時仍需參加全國統考,部分醫療隊員因援外離國,職稱考試無法參加,其整個職業生涯中的職稱晉升都可能不得不因此而推遲。

還有,援外隊員回國后在進修方面沒有給予政策支持。援外醫療政策中只提及“回國后,安排到原工作崗位或與其職稱相應的崗位工作;要優先安排醫療隊隊員到上級醫院進修學習”。事實上這個政策表述十分含糊,各醫療機構在實際操作中并沒有補償援外隊員進修的機會[4]。廣東援外醫療隊所工作的赤道幾內亞某醫院僅相當于廣東省鄉鎮衛生院的技術水平,相對國內醫療技術的快速進步,隊員們回國后感覺技術生疏許多,如果不給予隊員參加進修的機會,將令隊員難以快速適應國內工作,甚至會影響職業聲譽和生涯。給予回國援外隊員適當的進修政策支持顯然十分必要。

最后,回國探親政策缺乏財政配套經費保障。2001年,衛生部批準隊員援外期間工作滿11個月后享有36天回國探親假,但因無針對隊員探親的差旅費保障政策,使得大多數隊員并沒有機會享受到探親假。截至2012年底,全國50支醫療隊中只有5支享受對方提供探親機票,占醫療隊總數10%,享受對方公費探親的隊員占6.8%。以廣東省援外醫療隊為例,赤道幾內亞往返中國來回機票約需人民幣2萬元,赤方一直未提供隊員回國探親費用,而另一個受援國加納的經濟水平相對較好,加方根據國際慣例給予隊員提供了探親往返路費,援外隊員難免會相互比較而感覺不公。同時,援外回國探親并非帶薪假,多數隊員都不愿意享受本該屬于自己的探親假期。

2.1.2 財政補償力度太少致援外醫療任務執行醫院負擔過重

整個援外期間,派員單位按照政策不僅繼續發放援外醫生的基本工資和獎金,還需額外增加隊員援外工作補貼,同時還要按排人員頂替不在崗醫生的工作。以廣東省某地級市H三甲醫院為例,上一級衛生行政部門分配給H醫院的援外任務是8人。由于第一階段自愿報名人數很少,醫院就通過提高補貼的方式鼓勵醫生參加援外工作。8名醫生全部上調一級醫院獎金標準,再增加600~800元臨床風險補貼,同時還向隊員承諾回國后,醫院會一次性發放每人每天150元生活補貼(時間計算從參加出國前培訓起至回國報到止)。援外醫療隊員參加培訓起至回國共2年半時間內,派員單位實際承擔的人力成本總共達500萬元。根據援外醫療政策規定,國家給予醫療隊員派員單位的技術服務補貼費標準是每人每月3000元人民幣,H醫院因派出8名援外隊員所獲得的政府財政補償是72萬元,僅占實際成本的14.4%,可見醫院因醫療援外承擔了巨大的經濟負擔。

2.1.3 衛生行政部門在政策執行中缺乏有力保障機制

第一,援外醫療的激勵與約束機制缺失。現有的援外醫療政策對承擔任務的地級市衛生行政部門和醫療單位缺乏有效的約束力,隊員派出只能靠政治任務分配或衛生行政管理部門與醫院領導間的人情。這種派遣機制難以選出高素質、高水平的醫療隊員。援外醫療隊員的選拔與醫院考評、醫院院長任期考核、各類評優評先等都脫節,醫院缺少做好援外醫療隊員選派工作的壓力和動力。

第二,援外醫療執行機構缺乏政府和法律援助權。衛生部國際司“亞非處”負責醫療隊新派與復派、政府間議定書簽訂等政策性內容的協調,援外醫療隊的日常管理工作由衛生部下屬的部國際交流與合作中心(事業單位)援外醫療隊事務部負責。廣東省援外醫療隊從派遣、培訓、管理等都交由廣東省衛生廳所屬省衛生醫療對外合作服務中心(簡稱“援外醫療中心”)負責,“援外醫療中心”缺乏政府和法律授權,對于派員單位沒有威懾力和公信力,在開展工作中常常出現“權責利”難以協調的窘境,援外政策目標的實現沒有保障。

第三,地方財政支持援外醫療的依據模糊、力度不夠。援外醫療隊員的補助標準和具體工作任務由各省依據自身實際情況制定,各省在重視程度和支持力度上差異較大。原因在于我國缺少援外醫療法律,省級政府也沒有完善的援外醫療財政保障機制,很多省份都把本該由政府財政負擔的費用轉嫁到派員單位,嚴重影響了派出醫院的積極性和整個援外醫療工作的可持續性。

2.2 政策環境因素

政策執行的環境是政策執行的基礎,政策執行的整個過程都受政策環境影響,如特定的政治、經濟、社會、文化環境等。

2.2.1 政治環境:受援國政局不穩定

非洲受援國的政治環境對援外醫療政策的穩定和功能發揮影響較大。近年來,非洲部分國家政局動蕩,政變或戰爭頻繁發生。2009年,赤道幾內亞遭遇外國武裝顛覆勢力入侵,與國家安全部隊發生激烈交火;2011年,突尼斯、利比亞、埃及等非洲國家相繼發生政局突變和內戰動亂,醫療隊人身安全受到嚴重威脅;2012年底,中非局勢動蕩,為保障人身安全,衛生部不得不撤回正在中非執行援外醫療任務的16人醫療隊。援外醫療隊員的人身安全受到威脅這是援外醫療隊派出受抵觸的重要因素。

2.2.2 經濟環境:受援國經濟水平落后

非洲很多國家的經濟以農業為主,工業發展相對滯后。截至2011年,全世界經聯合國批準的最不發達國家共49個,其中34個位于非洲大陸,赤道幾內亞是其中之一。貧窮的受援國幾乎有著相同的特征:絕大部分生活和生產物質依靠進口,出口物品相對較少,國內物價畸高;人口出生率高、家庭負擔重;農業、工業基礎設施落后或現有設施無力維護等。這些情況與中國經濟快速發展和社會穩定形成了鮮明對比,援外隊員在心理上就有很強的抵觸情緒。

2.2.3 社會環境:受援國工作生活等條件惡劣

開展援外醫療工作,不僅要求醫療隊員有過硬的臨床技能,還要求隊員適應復雜多變的社會環境。原因是:①非洲衛生狀況差。非洲國家大多屬于雨林氣候,潮濕多雨,容易滋生蚊蟲。當地醫療衛生條件差,瘧疾、傷寒、登革熱等疾病多發,且傳染性極強,容易危及隊員自身健康。其中以瘧疾和艾滋病傳播最為廣泛,長期與患者打交道,隊員頻繁感染瘧疾[5]。②受援國缺醫少藥,醫療設備陳舊。非洲國家醫務人員嚴重不足,護士大多沒有受過正式的護理教育,醫院醫療條件差,很多設備陳舊落后、手術器械不完善、藥品也短缺。③非洲生活條件惡劣。赤道幾內亞和加納的生活物品幾乎全部依靠進口,物價高昂。由于電網、供水等基礎設施落后,醫療隊常受斷水斷電影響,給生活帶來極大不便。據聯合國教科文組織統計,非洲三分之一人口缺乏飲用水。除了水電短缺外,通信網絡也時常中斷。

2.2.4 文化環境:受傳統意識觀念制約

一方面,社會心理對非洲存在偏見。醫務人員對非洲和援外醫療工作存在偏見和消極認識,往往與饑餓、貧窮、疾病、艾滋、戰爭等聯系起來,對非洲產生惶恐心理,潛意識對援外醫療隊十分抵觸,而且社會上對非洲地區的蔑視和不認同也對醫務人員心理產生消極影響。另一方面,援外醫療工作缺乏廣泛宣傳。一直以來援外醫療隊都是默默無聞,衛生部每5年會進行派遣援外醫療隊表彰,但僅限于曾經參加過的醫療隊員圈子內部關注,在社會上很少宣傳,援外醫療隊員的社會價值和個人職業形象尚未得到社會的全面認可。

2.3 政策涉及群體因素

2.3.1 派員單位難以站在外交政策角度執行政策

自20世紀80年代末以來,國家財政對于醫院的“斷奶政策”導致投入逐年減少,公立醫院的國家觀念變得淡薄。醫院出于自身發展和利益考量,并不愿意把最優秀的醫生選派為援外醫療隊員。同時,現實的醫院改革使得科室在定崗定員的情況下也無法抽調人員參加醫療隊,有些醫院不得不另外招聘人員替代援外醫療隊員的工作。因此,援外醫療與醫院發展之間實際上形成了較大的矛盾。

2.3.2 派遣方式“變革”致派員單位重視程度和榮譽感下降

廣東省援外醫療隊由地級市輪流承擔一批醫療隊的組建。考慮到醫療隊全部由同一個醫院承派的負擔重、派遣難度大,地級市衛生局近年實施了“改革”,把援外醫療任務分配到市屬和區屬幾所醫院。這種“零星”的派遣方式導致醫院缺乏榮譽感,醫院和醫生的重視程度也相應下降。

2.4 政策制定過程因素

2.4.1 援外派遣政策制定缺少調研環節

政策決策程序一般涵蓋公眾參與、專家咨詢、可行性論證、合法性審查等步驟[6]。據了解,我國援外醫療隊員派遣政策卻沒有經過上述全部程序,缺乏對醫療隊選派、醫療隊國內外管理、財政投入、省市衛生廳(局)執行情況的調研及效果評估,如受援國是否需要中國醫療隊,醫療單位和醫務人員的意見如何,醫療援外過程中存在哪些問題和困難、如何解決等。顯然,援外醫療在各省和各地級市,以及醫療機構的執行難度沒有被充分考慮和重視[7]。

2.4.2 國家相關部委間缺乏協調溝通

醫療隊派遣歸屬衛生部管理,但其國外管理和福利待遇等問題均牽涉到其他部委,尤其是外交部、財政部、商務部和人社部。表現在省級層面,則因沒有科學合理的宏觀政策或法律,各廳、局之間難以實現有效溝通,責任不明確,工作效率低下,從政策制定、管理的思路和要求以及重視程度均沒有形成合力,僅依靠衛生行政部門很難化解援外醫療隊派遣難問題[7-8]。

3 政策及建議

面對全球健康的新形勢和中國援外醫療新任務,國家和各省援外衛生政策制訂、執行環節都需要根據政策環境進行及時調整,建議由援外醫療決策層、衛生行政部門、派員單位和醫務人員組成決策反饋環路,建立順暢的溝通關系,重視目標群體自下而上的利益訴求,重點解決執行環節的問題與矛盾,提高目標群體參與政策的積極性,增強政策認同感。

3.1 建立援外醫療決策與研究機構

3.1.1 設立對外援助專門機構

外交部、衛生部、財政部等多部門管理、多點政策的狀況加大了援外醫療管理難度,改革現有的援外決策和工作體系勢在必行,建議建立援外醫療專門工作機構[9]。

3.1.2 完善援助醫療部門的協調機制

在援外醫療專門機構設立辦公室,協調并完善各部委針對援外醫療的協調機制,使管理機構與執行機構之間的溝通常規化。

3.1.3 建立援外研究或決策咨詢機構

根據國際形勢變化對中國援外醫療工作進行跟蹤研究。同時,設立對外援助專項研究基金,成立援外各領域專家庫,以研究成果評估和指導援外醫療實踐。

3.2 政策內容應體現以人為本、激勵措施與援外目標相容

援外衛生政策應充分結合援外醫療隊員的利益訴求,與時俱進予以調整。對于援外醫療隊員最關心的津貼、晉升、技術進步、探親和醫療保險五大核心利益,需要以制度的形式予以保障,把援外醫療隊員的基本利益訴求與激勵相結合,以最大程度實現援外目標。其中,技術進步、探親和醫療保險的要求是必須滿足的,建議制訂《援外隊員歸國后進修辦法》、《援外期間隊員醫療保障辦法》和《援外隊員探親制度和經費保障辦法》。關于津貼和晉升,兩者具有互補性,既能作為基礎保障措施,也可以作為激勵措施,建議制訂《援外隊員津貼補助標準與職稱晉升相關規定》,在文件中用制度協調,要么讓隊員從津貼補助上獲益,要么讓隊員在晉升中優先。

政府指定派員醫院時應根據醫院經營狀況和實力,有針對性地制定激勵措施。建議制定專項制度改變派員醫院因醫療隊員派出時導致的醫生缺位、激勵醫生外派的費用等問題都由醫院自行承擔的迥狀。在調整援外衛生政策基礎上,采取項目公開招標方式,將援外醫療的意義、方式、預算和激勵措施等讓社會大眾特別是援外利益相關者如醫生、科室主任、醫院領導及人力資源管理者、醫生家屬等全面了解。既有助于醫務人員根據興趣自愿報名參加,從而選擇合適的醫生派出,也能減輕派員醫院的工作壓力,更能有利于援外醫療政策可持續貫徹執行。

援外衛生政策中賦予援外醫療中心對等的“權責利”。采取項目管理和目標責任制管理,將援外醫療任務全面放權至“援外醫療中心”,在衛生行政部門的指揮協調下由其對接受援機構、派員醫院,使其權責分明、協調有力。

3.3 根據受援環境變化,及時調整援外醫療方式

根據受援國環境和醫療服務需求變化,及時調整或創新援助方式。在調研和政策根據的基礎上,綜合派員醫院和受援國情況制訂多套備選援助方案,如長短期和不定期隊員派駐、一般醫療需求和高端技術需求、醫療服務和醫學教育、政府任務和民間支持等相結合的援助方式等。

[1] MINGHUI REN,GUOPING LU.China's global health strategy[J].Lancet,2014,384(9945):719-721.

[2] WALT G,GILSON L.Can frameworks inform knowledge about health policy processes Reviewing health policy papers on agenda setting and testing them against a specific priority-setting framework[J].Health Policy and Planning,2014,29(suppl 3):16-22.

[3] 楊桂林,謝少波,王旭梅.援外醫療面臨的困惑和思考[J].醫學與哲學(人文社會醫學版),2008,(5):77-77.

[4] JEREMY YOUDE.China’a Health Diplomacy in Africa[J].China:An International Journal,2010,(8):151-163.

[5] 李安山.中國援外醫療隊的歷史、規模及其影響[J].外交評論,2009,26(1):25-45.

[6] 李安山.為中國正名:中國的非洲戰略與國家形象[J].世界經濟與政治,2008,(4):6-15.

[7] 黃梅波.中國對外援助機制:現狀和趨勢[J].國際經濟合作,2007,(6):4-11.

[8] 胡建梅,黃梅波.法國對外援助管理體系及對中國的啟示[J].國際展望,2012,(3):72-81.

[9] 李小云,武 晉.中國對非援助的實踐經驗與面臨的挑戰[J].中國農業大學學報(社會科學版),2009,(4):45-54.

(本文編輯:謝碧鈺)

Problem and countermeasures of Guangdong Chinese medical team in dispatching

CHEN Jia-yong1,HAO Yuan-tao2,4,ZHOU Zi-xiao3,GU Qing2,4,DU Chun-yan2,HUANG Yi-xiang2,4

(1.GuangdongMedicalHealthForeignCooperationServiceCenter,GuangzhouGuangdong510060,China;2.PublicHealthSchoolofSunYat-SenUniversity,GuangzhouGuangdong510080,China;3.GuangdongHealthandFamilyPlanningCommittee,GuangzhouGuangdong510060,China;4.SunYat-SenUniversityGlobleHealthInstitute,GuangzhouGuangdong510275,China)

The past decades has seen a huge influence form globalization,especially on health sector. Chinese medical team has been playing an increasingly vital role in global public health,and creating a friendly international environment for development in China during period of important strategic opportunities. Meanwhile,Chinese medical team now faces new opportunities and challenges on their health aid missions. On the one hand,high demands have been raised on Chinese Medical Team as the changes on international situations. On the other hand,difficulties of dispatching medical team oversea have become obvious in China. Taking sending Chinese Medical Team from Guangdong province as an example,this article analyzes the difficulties of dispatching medical teams according to health policy triangle,and gives suggestions and countermeasures on health aid policy from both macroscopic and microcosmic view.

health aid,medical team dispatching,health policy triangle theory,Guangdong

2016-02-03

10.3969/j.issn.1003-2800.2016.07.005

China Medical Board(CMB)資助中山大學與華盛頓大學全球衛生合作研究項目;廣東省衛生計生委衛生援外研究項目

陳嘉泳(1981-),女,廣東佛山人,經濟師,主要從事援外醫療服務管理與研究。

黃奕祥(1973-),男,安徽六安人,副教授,主要從事衛生政策、全球衛生方面的研究,

R197;R192

A

1003-2800(2016)07-0018-05