硫酸鎳斑貼試驗前后經皮水分丟失的測定與分析

楊素蓮,尹頌超,張云青,謝淑霞,易金玲,葉聰秀,賴 維

(中山大學附屬第三醫院皮膚性病科,廣州 510630)

硫酸鎳斑貼試驗前后經皮水分丟失的測定與分析

楊素蓮,尹頌超,張云青,謝淑霞△,易金玲,葉聰秀,賴 維

(中山大學附屬第三醫院皮膚性病科,廣州 510630)

目的 通過檢測硫酸鎳斑貼試驗受試部位經皮水分丟失(TEWL)變化情況,探討TEWL測定在接觸性皮炎診斷中應用的可能性。方法 對38例健康志愿者進行人體皮膚封閉型硫酸鎳斑貼試驗。將2.5%硫酸鎳斑試器用膠帶貼敷在受試者上背部,同時設空白對照組(空白斑試器貼于受試者上背部的不同區域)38例,封包24 h后揭去斑試物。分別于試驗前(D0),揭去斑試物后0.5 h(D1)、24 h(D2)對皮膚反應結果進行臨床評估及TEWL測定。結果 38例受試者中8例臨床評估為陽性。D1時試驗組中鎳斑貼試驗陰性組、陽性組及空白對照組TEWL值分別為20.04±5.14、18.40±4.46及17.76±4.23,均明顯高于D0時的12.35±3.84、13.30±5.12及12.26±4.28(P<0.05)。D2時斑貼試驗陽性組TEWL值為17.01±5.19,較陰性組TEWL值12.75±3.58明顯升高(P=0.013),陰性組D2、D0比較差異無統計學意義(P>0.05)。結論 硫酸鎳斑貼誘發的接觸性皮炎模型中,斑貼封包及皮膚的陽性結果對TEWL值有一定程度的影響。

硫酸鎳;斑貼試驗;經皮水分丟失;接觸性皮炎

人體皮膚封閉型斑貼試驗是診斷接觸性皮炎的金標準[1],其結果的判斷是以臨床肉眼觀察為主,但易受觀察者的光感差異和主觀感覺影響。非創傷性皮膚檢測技術經皮水分丟失(transepidermal water loss,TEWL)具有無創、客觀性等特點,有利于評價各種化學物質對皮膚屏障的影響,國外已廣泛用于接觸性皮炎、口周皮炎等疾病的臨床研究與病情評價[2-4]。目前國內對此方面研究較少,本文對38例健康志愿者進行人體皮膚封閉型硫酸鎳斑貼試驗,并在斑貼試驗前后檢測局部皮膚的TEWL值,研究TEWL值在皮膚受到化學刺激后的情況變化,探討TEWL測定在接觸性皮炎診斷中應用的可能。

1 資料和方法

1.1 一般資料 選擇自愿受試者38例,其中男7例,女31例;年齡20~59歲,平均(41.21±8.87)歲。排除標準:(1)近1周使用抗組胺藥或近1個月內使用免疫抑制劑者;(2)近兩個月內受試部位應用任何抗炎藥物者或患有炎癥性皮膚病臨床未愈者;(3)胰島素依賴性糖尿病患者;(4)正在接受治療的哮喘或其他慢性呼吸系統疾病患者;(5)在近6個月內接受抗癌化學治療者及免疫缺陷或自身免疫性疾病患者;(6)哺乳期或妊娠婦女;(7)雙側乳房切除及雙側腋下淋巴結切除者;(8)在皮膚受試部位由于瘢痕、色素、萎縮、鮮紅斑痣或其他瑕疵而影響試驗結果的判斷者;(9)參加其他臨床試驗或體質高度敏感者;(10)非自愿參加者或不能按試驗要求完成規定內容者。所有自愿受試者認真閱讀知情同意書并簽字。

1.2 試驗材料 試驗物為2.5%硫酸鎳,由上海市皮膚病醫院研制。斑試器:為貼附于封閉式膠帶上內徑為8 mm的塑料制小碟,上海衛生材料廠研制。TEWL檢測儀:德國CK公司生產,型號為TM300,檢測經表皮水分丟失。

1.3 方法

1.3.1 編號分組 對符合入組標準進入研究的受試者,按入組先后順序給受試者編號(01、02、03…),以此作為受試者身份識別號碼,整個試驗過程嚴格按照藥品臨床試驗管理規范(GCP)標準操作。

1.3.2 斑貼試驗 將加有2.5%硫酸鎳(用量0.020~0.025 g)的斑試器(試驗組)及空白斑試器(空白對照組)貼敷于受試者背部的不同區域,24 h后揭去斑試物。分別于試驗前(D0),揭去斑試物后0.5 h(D1)、24 h(D2)進行臨床觀察并記錄皮膚反應,同時測定皮膚TEWL值(單位:g·m2·h)。

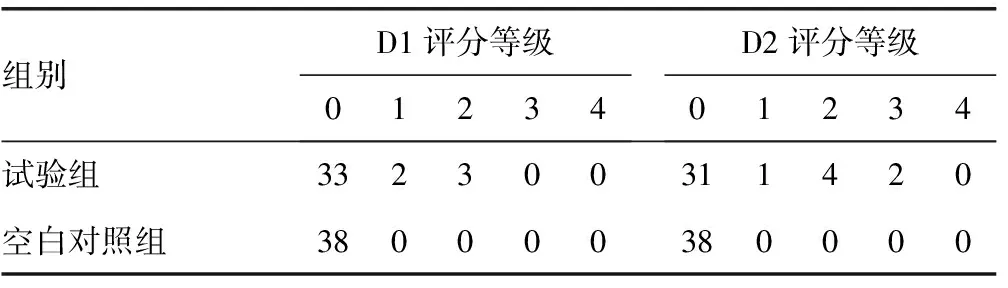

1.4 皮膚反應評定標準[5]0分為無反應;1分為可疑陽性反應,僅有輕度紅斑;2分為弱陽性反應,紅斑、浸潤、可有少量丘疹;3分為強陽性反應,紅斑、浸潤、丘疹、水皰;4分為極強陽性反應,紅斑、浸潤明顯、出現水皰大皰。

2 結 果

2.1 臨床評分 38例受試者全部按照試驗要求完成試驗。臨床評分結果共8例陽性(其中,單獨D1陽性1例,D1、D2陽性4例,單獨D2陽性3例),見表1。

表1 硫酸鎳斑貼試驗不同評分等級受試者分布情況(n=38,分)

2.2 斑貼試驗對TEWL的影響 試驗組中貼試驗陰性組(30例)、陽性組(8例)及空白對照組(38例)在D1時TEWL值均較D0明顯升高,差異有統計學意義(P<0.05)。至D2時陰性組及空白對照組TEWL均逐漸下降至D0水平(P=0.717、0.120、0.607);而陽性組TEWL值較陰性組TEWL值明顯升高,差異有統計學意義(P=0.013),見表2。

表2 硫酸鎳斑貼試驗前后TEWL值的比較(±s)

a:P<0.05,與D0時比較;b:P<0.0,與陰性組比較。

2.3 斑貼試驗臨床評估結果與TEWL值的關系 D1時斑貼試驗陰性組(33例)和陽性組(5例)的TEWL值差異無統計學意義(P=0.50),TEWL值與皮膚反應程度(1、2分)無相關關系(r=-0.560,P=0.737)。D2時斑貼試驗陽性組(7例)TEWL值明顯高于陰性者(31例),差異有統計學意義(P=0.013),且TEWL值與斑貼試驗陽性皮膚反應程度呈正相關(r=0.380,P=0.019)。

3 討 論

TEWL、角質層含水量、皮脂水平、皮膚表面pH值、角質層和表皮厚度等是評價皮膚屏障功能客觀、量化、便捷的指標;其中TEWL是最主要的指標。TEWL是通過測定皮膚表面的水蒸氣壓梯度表明水分散失的情況,能夠靈敏地反映出角質層的完整性及皮膚的水屏障功能。當皮膚受到外界物理化學因素的刺激和損害時,TEWL值升高、當皮膚屏障功能改善時,TEWL值降低。研究表明,由化學刺激引發的皮膚損傷及炎性反應過程中,皮膚水分屏障功能的異常往往是最早的改變之一[6-7]。硫酸鎳是常見的變應原,其作用于皮膚可導致皮膚損傷,誘發炎性反應,致使皮膚水分的屏障功能發生改變,滲出皮膚的水分增加。

本研究發現硫酸鎳斑貼試驗反應陰性組與空白對照組受試者去斑試物后0.5 h TEWL值均較試驗前明顯升高,說明進行人體皮膚封閉型斑貼試驗即使在未出現皮膚炎癥的情況下TEWL值也可增加,可能與封閉型斑貼試驗引起局部血流增加,局部溫度升高,汗腺分泌增加,代謝加快有關。這種TEWL值的升高是非特異性的,而該兩組去除斑試物后24 h的TEWL值與試驗前無明顯差異,說明封閉型斑貼試驗對皮膚TEWL值的影響是暫時的,隨著斑貼的去除,TEWL值可在24 h內逐漸恢復。另外,陽性反應的受試者TEWL值較陰性反應者在0.5 h無明顯差異,24 h后明顯高于陰性反應者,且與皮膚反應程度呈正相關。這說明去除斑貼24 h后出現的TEWL值差異與不同受試者皮膚出現炎性反應有關,而且皮膚炎性反應程度越高,TEWL值越高。總之,硫酸鎳斑貼誘發的接觸性皮炎模型中,斑試器會影響皮膚TEWL值,去除斑貼24 h后皮膚的陽性結果與皮膚TEWL值有一定關系。

[1]周成霞,李利.斑貼試驗在皮膚科學中的應用[J].臨床皮膚科雜志,2010,39(11):734-735.

[2]Agner T,Serup J.Sodium lauryl sulphate for irritant patch testing--a dose-response study using bioengineering methods for determination of skin irritation[J].J Invest Dermatol,1990,95(5):543-547.

[3]Lee CH,Chuang HY,Shih CC,et al.Transepidermal water loss,serum IgE and beta-endorphin as important and Independent biological markers for development of itch intensity in atopic dermatitis[J].Br J Dermatol,2006,154(6):1100-1107.

[4]Kim DW,Park JY,Na GY,et al.Correlation of clinical features and skin barrier function in adolescent and adult patients with atopic dermatitis[J].Int J Dermatol,2006,45(6):698-701.

[5]張潔,陳晶晶,劉瑋.化妝品原物斑貼試驗在診斷化妝品皮膚病中的作用評價[J].中國美容醫學,2008,17(9):1355-1357.

[6]陸洪光,張寧,Graves C,等.不同膚色人種皮膚對硫酸月桂酯鈉引發刺激性接觸性皮炎反應差異的比較[J].中華皮膚科雜志,1999,32(6):376-378.

[7] Agner T,Serup J.Individual and instrumental variations in irritant patch test reactions:clinical evaluation and quantification by bioengineering methods[J].Clin Exp Dermatol,1990,15(1):29-33.

楊素蓮(1963-),副主任護師,本科,主要從事皮膚病檢測與治療工作。△

,E-mail:doctor_XSX@163.com。

?驗交流·

10.3969/j.issn.1671-8348.2016.10.036

R758.2

B

1671-8348(2016)10-1397-02

2015-12-08

2016-01-11)