民國總統徐世昌,日記里的秘密

姜琨

人物簡介徐世昌(1855—1939),字卜五,天津人,清末進士出身,曾為袁世凱謀士,民國初年任國務卿,1918年任大總統,1922年辭職。

他進士出身,當過翰林院編修,主持過中國最后一次科舉考試,也是袁世凱“小站練兵”的高參。在清末,他出任軍機大臣、東三省總督、體仁閣大學士,在民國初年當過國務卿和大總統,骨子里又是個傳統的士大夫……清末民初的風云人物徐世昌,一生如此精彩,卻長期未得到特別關注。若不是徐家后人將珍藏多年的《徐世昌日記》獻出,并出版發行,這些或湮沒于歷史的塵埃。

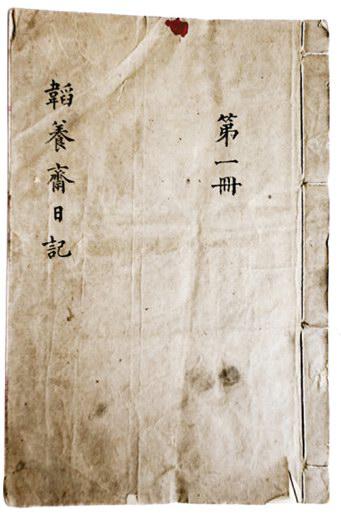

50多年,上百本,近200萬字。徐世昌的日記從1885年開始,一直記到1939年他辭世前10多天,在一本又一本泛黃的日記中,完整記錄了他的宦海沉浮。

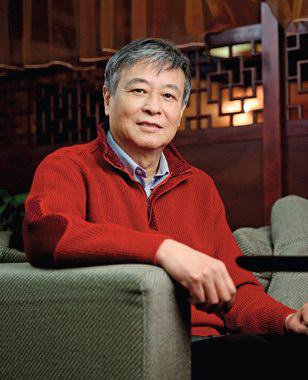

在一個冬日的下午,北京三里屯一家鬧中取靜的茶館,徐世昌的五代孫徐定茂面前一杯清茶,茶葉熨帖翻滾,浮浮沉沉。“其實,我沒有見過高祖徐世昌。”他開始向《環球人物》記者講述如煙的往事。

原汁原味的日記

徐世昌1939年去世,10年后,徐定茂在天津的徐氏故宅出生。考上北京的學校后,徐定茂離開了天津。他說,“文革”中,老家收藏的徐世昌日記、信札、字畫等都被抄家的紅衛兵拿走,封存于天津圖書館。上世紀80年代初,有關部門落實政策,將徐世昌日記作價150元,家人可領錢也可領日記。徐定茂和弟弟徐定一用平板車將日記從天津圖書館拉回,由作為長房長孫的他保管。2011年,徐定茂為撰寫辛亥革命百年紀念文章,認真翻閱日記,發現了不少有價值的史料,決定將其出版。幾經周折,日記最終印行。

《徐世昌日記》共24卷,前20卷影印,后4卷為點校本。影印是徐定茂的原則:“190萬字,這么大的體量,點校版稍有失誤,就會造成麻煩。我特別希望大家能看到原件,這樣見仁見智,有些細節還可以繼續研究。”比如,影印版能看出日記的格式,體會忠孝二字在徐世昌心中的分量。“凡提到‘皇上,徐世昌必起頭出格,奉旨,空一格。皇上賞賜東西,空格。再起一行,謝恩。”這個習慣,徐世昌保留了一生。

在徐定茂看來,如今對袁世凱的研究越來越多,但對徐世昌的研究依然欠缺。“我讀日記能明顯感覺到,研究袁世凱離不開徐世昌。如果沒有徐世昌對袁世凱的某些建議,袁世凱也不會那樣思考和行事。”至于對徐世昌褒貶不一的評價,徐定茂顯得淡然:“討論是否為徐世昌翻案沒什么意義。歷史是教科書,但歷史必須是真實的。通過充分研究,才會了解真實的徐世昌。”

小站演習嗅出危機

袁世凱在天津小站編練新軍,這是中國建立近代化軍隊的最初嘗試。徐世昌也做出了貢獻。

當時,徐世昌已是翰林院編修。袁世凱邀請他前往小站,出任營務處的參議。在當時重文輕武的環境下,這無疑是“降格”。然而徐世昌與袁世凱相交多年,采用新式練兵方法的袁世凱又與自己見識相通,并且還可以增加收入。于是,徐世昌迎來了自己人生的重要一段——在小站的兩年。

徐世昌本是文人,在小站要發揮特長。他自學軍事及英語,先后編寫了《新建陸軍兵略存錄》及《操法詳晰圖說》13冊,籌劃全軍的訓練及教育。校核兵書也成為他的一項工作。日記記載,北洋將領陸建章主持修訂的兵書,就送到他那里校核。

徐世昌(中)在東三省總督任上與同僚合影。

晚清政治腐敗,軍隊里吃空餉的事很普遍,嚴重影響戰斗力。小站新軍的發餉獨具特色:士兵操場站隊,點名發餉,杜絕了這種情況的發生。這事原是袁世凱負責,徐世昌來后,基本上接管了發餉工作。

從日記中常常會看到這樣的文字:“晨起。會客。寫信。看操。”打炮、打靶、列隊、行軍,體檢、測外語、做餅干、奏軍樂……出現在日記里的練兵生活,生動勾勒出中國第一支近代化軍隊創建場景。

1898年,發生了戊戌變法。袁世凱一度被維新派寄予希望。據康有為年譜記載,康曾派學生徐玉甫到小站游說袁世凱,兩人“相談甚歡”。但徐定茂根據《徐世昌日記》推斷,當時徐玉甫可能沒直接見到袁世凱。“日記中寫有‘晨起,回小站,去慰所,見慰亭(袁世凱),久談。徐玉甫同來,留宿營中。如果見了袁世凱,應該寫‘徐玉甫同坐更合理。”此后的日記里記載,袁世凱長子袁克定來了,見了徐玉甫。第二天,徐玉甫趕回京城。這想必是得到了袁世凱方面的某個重要信息。

徐玉甫走后第三天,小站進行了防守為主的夜間演習。根據日記,這是徐世昌在小站兩年間唯一一次夜間演習。“這說明徐玉甫的到來,讓袁世凱和徐世昌感到某種危機。”此后,袁世凱進京,譚嗣同夜訪法華寺,要求袁發動兵變,抓慈禧、救光緒。這是戊戌變法史上驚心動魄的一幕。當天徐世昌也在北京,日記中寫道:“聞英艦逼近大沽。”大有山雨欲來之勢。

袁世凱回到天津,徐世昌則和南開大學創始人嚴修見面。徐世昌已經預見了維新派前景不妙,告訴這位維新派摯友盡快脫身。“徐世昌也好,袁世凱也罷,一開始他們就對形勢都有預判,和維新派沒有走同一條道路。”

但徐世昌與維新派人物還有往來。徐定茂說,徐世昌的書信大多數毀于“文革”,但家里保留了一封梁啟超寫給徐世昌的信件抄本。當時,徐世昌已任民國大總統,梁啟超修書稱自己病重不能面談,希望徐對某一軍閥派系拿出強硬態度,等等。

從“躲袁”到“哭袁”

徐世昌和袁世凱關系至深。早年,徐世昌還在河南淮寧縣任文案時,就認識了袁世凱。袁傾慕徐的才氣,徐看好袁的志向,兩人結為金蘭之好。袁世凱曾送100兩銀子給徐作為進京考試盤纏。后來,兩人在仕途上也多有互相支持之舉。1911年,清廷搞“預備立憲”,請徐世昌當協理大臣,徐堅決請辭,逼清廷用袁世凱。辛亥革命爆發后,出面邀袁世凱出山的正是徐世昌。民國成立后,袁世凱將國務卿一職給了這位把兄弟。

不過,到了1915年,袁世凱野心膨脹,蓄謀稱帝,徐世昌卻認為帝制不得民心。二人逐漸產生裂痕。袁世凱稱帝后,稱徐世昌等四人為“嵩山四友”,仿漢高祖時“嵩山四皓”,但徐并不買賬,在日記中暗罵袁:“志為帝王之人多,則國亂。”他先去山東,又到河南。徐定茂說:“他就是為了躲袁。如果留在京津,袁世凱很容易找他。徐世昌有士人的格調,重友情,如果袁找他,他抹不開面子。”

稱帝鬧劇倉皇收場。袁世凱病危時,電召隱居河南輝縣的徐世昌見最后一面。袁世凱說:“菊人來得正好,我已是不中用的人了。”徐世昌在當天日記中寫道:“數十年老友一旦怛(音同達)化,為之痛哭。”

當總統請示溥儀

1918年,軍閥段祺瑞、馮國璋為爭總統之位相持不下,徐世昌手無一兵一卒,卻因各方妥協而被拱出,成為“理想人選”。

徐世昌五代孫徐定茂接受采訪。(本刊記者 傅聰 攝)

徐家收藏的《徐世昌日記》原件。

徐世昌有“水晶狐貍”的綽號,形容其圓滑。徐定茂說:“他處理事情確實總是用很緩和的方法,注意化解矛盾。”日記記載,徐世昌面見前清廢帝溥儀,請示能否當總統。溥儀回復,趕快就任,以助皇室。徐定茂說:“他深受清廷之恩,從日記中可感覺到忠君思想在他心中的地位。”當然,這也是為了籠絡前清遺老。

徐世昌當總統之后,正值南北軍閥混戰。他提出“偃武修文”,希望謀求南北和解,結束內戰,副總統之位留給南方。他由此得罪了直系軍閥曹錕。

1919年,五四運動爆發。愛國學生走上街頭游行。徐世昌為防事態擴大,答應了學生“懲處賣國賊”的請求。“這跟他的文人思想有很大關聯。”

1922年,直奉大戰爆發。直系得勝后,曹錕逼走徐世昌,迎回黎元洪當總統,自己在幕后控制。徐世昌被迫離開總統府,遷居天津英租界。

心里有座水竹村

徐世昌有個雅號叫水竹村人。寫書畫畫時,他總是把下款落上這么一個別致的雅號。所謂的水竹村,就在河南輝縣城西南,離城二里多地。辛亥革命后,徐世昌回到輝縣,在那里購置了一片稻田,稻田的位置在百泉之下,可以利用百泉的水及時灌溉。

百泉是衛河源頭,直達天津,也是當地風景區,每逢夏季,總有不少人去避暑。1911年5月23日,徐世昌寫道:“至郭雷村莊房午飯,周覽莊基地叚,擬此處建一粗淺農業學校,教鄉人子弟。村邊樹木尚多,新種德國槐樹尚茂。至小莊房小坐,看視地叚,莊旁新開小荷池二,隨地出泉,涓涓細流,有稻田少許,回城寓。”他很喜愛這個自己親手設計出來的地方,取名水竹村。這是他的桃花源,也是他脫離政治、休養生息的好地方。

卸任總統后,徐世昌在北京設立“徐東海編書處”,編《清儒學案》208卷,創作詩詞5000余首,楹聯1萬余對。徐定茂笑言:“如果徐世昌不從政,他成為國學大師或者書畫名家,一點沒問題。我們家的錢,都讓他拿來編書了。”

1934年,徐世昌過80大壽。早在幾年前,他就親筆寫了幾百副對聯,準備屆時贈送來賓。壽辰前幾日,徐家就高搭彩棚,大張筵席。當日賀賓絡繹不絕,大多為北洋軍閥及舊官僚,也有工商和教育界人士。

“西安事變”發生后,徐世昌非常關注,為及時了解事件的發展,每天都讓侄女給他讀報,并對外聲明了自己立場:“中國只有團結抗戰,才能救亡。”當聽說蔣介石已接受了張學良的八項主張,停止內戰,一致對外后,徐世昌既高興,也不無憂慮:“縱然有些諾言,也許是權宜之計,過后未必就能算數。”蔣介石后來的所作所為,果然未出他所料。

徐世昌對日寇深惡痛絕。他早在擔任東三省總督時,就已窺見日本人對東三省的野心。日寇擴大侵華戰爭,徐世昌雖寓居津門,但對亡國滅種的局面也是憂心忡忡。他一再對身邊人說:“大敵當前,國內應團結協作,一致對外,方可挽救民族危機。”

1938年冬,徐世昌的膀胱癌日趨嚴重,曾從北京協和醫院請來泌尿科專家謝元甫診治。謝元甫說,必須做手術,并提出去北京住院治療,徐世昌恐去北京遭日本人暗算,沒有答應。

徐世昌的最后一篇日記寫于1939年5月19日,內容非常簡單:“晨起,早食后坐小車閑行。閑坐。小睡。閑坐。飯后靜臥,梁醫來診視,安眠。”此前身體好些的時候,他還能看書、作畫、寫對聯。6月6日,84歲的徐世昌病故于天津,歸葬輝縣。徐定茂說:“我見過他的墓碑,寫的不是徐世昌之墓,而是水竹村人之墓。老先生至死,懷念河南家鄉。”