一己之見,談談好詩

主持人語:

在當代文學場域中,評論無疑是一種邊緣化的文類,經常受到有意無意的輕視,地位尷尬。而事實上,評論對于文學實踐至關重要,因為只有通過評論,文學文本才能得到有效的評判、闡釋和價值定位,好的文本才能得以經典化井進入歷史。甚至可以說,一個文本的價值在很大程度上是由批評建構出來的。另外,不可否認,好的評論還可以有效地指引文學實踐。有鑒于此,從本期起,本刊將致力于把評論欄目打造成一個精品欄目,以期為當代詩壇建成一個優良的話語平臺,為推進中國當代詩歌的健康發展做出一點貢獻。

本期推出的兩篇文章分別來于兩位詩人于堅和李以亮。兩篇文章都不是高頭講章,而是不那么“規范”的隨筆體和札記體,但這無損于它們提出問題和恩考問題的深度。或許,這種體裁對于詩人們的批評實踐更為得一心應手。于堅的文章探討了一個看似陳舊卻歷久彌新的問題:什么是“好詩”?他沒有把這個問題置于章句饤饾之間,而是置于古今中西文化此較的宏大視野內來探討,高屋建瓴,識精見遠。在他看來,好詩植根于歷史,是人文化成的結晶,同時又具有超越性和永恒性,兩者構成一種辯證關系。好詩具有孔子所謂“群”的功能,能夠喚起人們共通的生命經驗,激發人們天性中的智慧和善性。但好詩又并非僵硬的道德訓誡,而是具有無限的生成性,具有廣闊的、層次豐富的闡釋空間。好詩之所以如此,在于它不是通過概念和邏輯,而是通過富有魔力的鮮活的隱喻語言,召喚存在的在場。好詩能夠守護文明、母語和生命根基,在這個全球化同質化的時代,具有重要意義。這些“一己之見”,是一位浸淫詩歌四十多年的老詩人的寶貴經驗結晶,值得我們深恩。

李以亮的札記文章看似散亂,實則談論的重點仍然是關于好詩、好詩人的。非常可貴的一點是,他的文章富有辯證性,對直覺與概念、經驗與想象、現實與超越、天才與勞作、綜合與具體、精致與粗獷、經驗與天真、新奇性與直接性、思想性與抒情性、文本之內與文本之外等成對的詩學概念都做了簡練的辨析,他的論述往往能夠突破二元對立的思維模式和習慣性成見,頗具啟示意義。而諸如“下筆就奔永恒而去,永恒就躲起來了”這樣格言似的句子,警策有力,令人回味。

本欄目向詩壇的所有有識之士敞開,歡迎一切就詩學與詩藝加以嚴肅探討的文章。

一一劉康凱

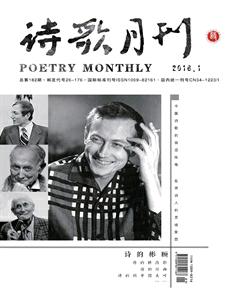

于堅,1954年生,昆明人,當代著名詩人,紀錄片導演,現任云南師范大學文學院教授、西南聯大新詩研究院院長,云南作家協會副主席。

詩植根于語言的歷史中。一首詩的“好”也是超越語言的,用漢語、英語或者瑞典語都可以寫出好詩,一位韓國詩人曾告訴過我,在他看來,“蒹葭蒼蒼,白露為霜”是最高之詩;一首詩的“好”也是超越歷史的,人們判斷什么是詩的標準在“好”上從來沒有進步過,也許語言形式不同,好還是那個好。直到今天,我們依然覺得《詩經》是好詩、李白是好詩,杜甫是好詩、蘇軾是好詩、迪金森是好詩,薩福、畢肖普、R·S·托馬斯……是好詩。

如果一首詩沒有通過新的語言形式再次抵達好,止于至善,無論發表,獲獎、走紅、被翻譯、被評論……都是無效的。這不是詩歌事業,僅僅是較低級的世俗生活的成功,世俗生活不需要面具,它在世俗上是光明正大的,而通過詩獲取世俗的成功總是猥瑣、不自信、必須不斷辯解。

一首詩的好并不虛無。閱讀經驗是一個照妖鏡。好詩不朽,只是每個時代說法不一樣,好詩是進入時間的詩,進入過去,也進入將來。好詩為逝者而寫,詩向死而生。

每一個民族、每一個時代都用它自己的語言、自己的方式把這個永恒的“好”說出來,或者解釋,或者暗示。解釋者自信自己有神的本事,暗示是一種宗教態度。“筆落驚風雨,詩成泣鬼神”,杜甫要使之哭泣的是風雨、鬼神,是具有超越性力量的東西。這是一種宗教態度。

每個時代、每個民族都在通過某種語言一再重申著所謂“世界之最高意義”。生命為何值得今天這些活在世上的人們再次活過?宗教、哲學、藝術、詩講的都是這回事。某些宗教講來世、彼岸,但這個彼岸、來世卻必須通過現世的好才能抵達。

所謂終極價值,漢語講得最清楚,就是只能在文明中覺悟,文明就是用語言照亮。希臘講智慧,基督教講神明,還是隔了一層,智慧、文明都是說法,不如漢語講文明、詩教,一語中的。

生命之意義,漢語早就明了只能通過文明,而無法通過概念、邏輯來分析、定位。“道可道,非常道。”文明就是非常道。文就是詩。將文理解為工具還是存在,這導致文明的殊途。

生命之意義,存在之價值、此在之必要,只有通過語言的場才能闡釋、感悟。觀念化、概念化的解釋無法抵達,這也是一個經驗,所以愛智的民族也崇拜詩歌,而且越來越迷信詩歌。

在中國,詩就是教堂。文明,文就是教堂。教堂,人人都可以進去,人人都可以闡釋。興觀群怨,多識,就是教法。但與教堂不同,文是先驗的,敞開的,不是既定的觀念,每個人都可闡釋,師法造化,自我說法。詩近于宗教。但宗教只有一部經典。詩卻是一種自由,天然的民主,每個人都有可能通過語言師法造物主,創造詩經。決定你是否是詩人的不是君權神授,是語言。這是詩的世俗性,也是它容易被打著各種旗號復習陳詞濫調的原因。

詩人的師法造化是否被“引出萬物者”(神)接納,神是否認同,不是詩人可以決定,而是詩可群。群就是團結,團結有范圍,有層次、有淘汰、選擇,不群的詩就要被孤立,淘汰。群也是有層次的,精英是一種群。大眾是一種群。團結精英的詩與團結大眾的詩只是團結的范圍、力道不同。比如奧古斯丁對經典的闡釋,團結的是精英僧侶。而路德則廣泛得多,路德的闡釋團結了那些不識字的人。他們都是好的。

好并非僵硬的道德判斷。好,是在易經所謂的“生生之謂易”上。正像好這個字在漢字里面的原始結構,為女子兩字組成,女子,就是能夠生育。好就是知白守黑,有無相生,好是能夠使生命活潑潑的、地久天長那種東西。好不是觀念,好可以在經驗中感覺到,被記憶儲存。

一首好詩,就是那種生生著的詩。這幾行已經擺在那里,但并不是一首詩的結束,而是一首詩的開始,生生的開始。生生,因此詩才需要闡釋。不能召喚闡釋的詩不是好詩。闡釋不是為一首詩暗藏的觀念的定位。而是為這些語詞的有無相生的豐富假設可能性。它可能說的是這個,也可能說的是那個。在這種對可能性的盲人摸象式的闡釋中,一首詩敞開著它的場。就像海德格爾對荷爾德林的闡釋,這些闡釋都是失敗的,只是另一次闡釋奠基而已,因為原在者(那首詩)具有不可闡釋的定力、魅力、召喚性、誘惑性。

詩的魅力導致闡釋的焦慮,無解。

所以,隱喻是一種簡單的詩。一旦我們明白A所暗示的B,這首詩就結束了。這種闡釋是做字謎游戲。某些詩貌似深刻,其實只是我們暫時不知道謎底而已。

修辭的隱喻和詩原始的、宿命性的隱喻是兩種隱喻。我反對的是前者。

語言本身就是象征性的。面具并不是人,是人在用面具寫作。古代詩人知道面具已經是闡釋的開始,第一次指鹿為馬。面具后面是一摞面目模糊的面具,這就是今天世界詩歌的隱喻游戲,被闡釋為深刻。而原始的隱喻是膚淺的,直接貼在巫師們面部,我們很容易回到他們的真面目。就像法國跳蚤市場里的非洲面具攤,那些現代面具模擬了非洲風俗,卻完全不顧這些面具戴在哪一張臉上,其實它們已經沒有面部的具體尺寸。而每個面具在最初都是根據具體的臉被創造出來的。紋身,不是抽象的,而是在一個一個具體的身子上刻畫。

若問一首詩的“好”究竟是什么,我只能讀詩給你聽。無法像談論一部電影或現實主義小說那樣去談論一首詩,詩是不能轉述的,不能說有一首詩,它講了什么什么。一首詩就是一個語詞的場,像寺院、教堂那樣的場,每一個詞、每一個音都在生成著。好詩必須由讀者自己進入,置身于詩人所創造的語詞音樂現場,才能感受到那種“好”。“熟讀唐詩三百首,不會吟詩也會吟”,在時間中積累起來的閱讀經驗會告訴你,什么是好詩。如果世界上只有一首分行排列的東西,那就無所謂好壞了。就像行為藝術一樣,每一件都是獨一無二的,說不出好壞。詩必須比較,放在書架上,放在經驗里,我們才能說出什么是好詩。是的,你不看書,但你不能沒有語言,對吧?你知道什么是指桑罵槐,指鹿為馬。詩就是指鹿為馬。“覺悟”到什么是詩,必須在場,語言之場,這與文學教授的關于詩是什么抽象概念,ABC不一樣。

“它打動了我”,常常成為人們喜歡甚至感謝一首詩的理由。我承認打動的重要性,但打動卻不是我所說的那種“好”。是被詩打動,還是被語言的小花招打動,被一些意思、觀念、結論、某種抗議、媚俗、嘩眾取寵、奇談怪論、段子、噱頭……所打動?這種打動能否穿越時間,一直打動?當種種囈語隨時代變化而煙消云散的時候,我們依然為屈原李白們感動。

詩創造著文明,文明也以詩的方式塑造著詩、篩選著詩。為什么是蘇軾陶潛李白王維杜甫而不是曾經走紅的張三李四,這也是詩。

孔子說,詩可群。群就是共享、團結。詩在開始的時候就是要團結那些在黑暗中害怕著、盲目著的野蠻愚昧孤獨的原始之人,喚醒他們本能的“人之初,性本善”,詩是一種喚醒的魅力,人在文明中團結起來,成為民族。團結、共享向善的經驗,是之謂“生生之謂易”。宗教也是團結、共享。

詩的共享在于語言的魅力,有持久的魅力,也有曇花一現的魅力。法國歷史學家布羅代爾將歷史分為三種時段,短時段是新聞,中時段是時代,長時段相當于永恒。詩的共享也是有不同時段的、不同范圍的。走紅一般是短時段,具有新聞性。好的詩會不脛而走,不好的詩比較尷尬,詩出來還要辯解、自我營銷。但是詩的困境也在于,共享的空間每首詩是不一樣的,唐詩三百首也不是每個讀者都可以共享的。不好的詩喜歡辯解。(形容詞的本質就是辯解。)好詩不需要辯解,有已經屹立于時間的好可以參照。不好的詩只是自圓其說。現在的風氣是,不好的詩喜歡講百花齊放,不講經驗。回避經驗是20世紀的風氣,因為經驗是照妖鏡。好不好,讀者是有一把尺子的,我相信。

語言可以大眾化,自由詩是現在世界各國詩歌的主流。但好詩一定是驚風雨泣鬼神的。我以為一首好的詩就像塔一樣,塔基廣大,很多人有感覺,被打動,可以進入,但詩真正的核心,它要表達的最隱秘的部分,是一層層往上升的,讀者經驗的深度不同,對詩的領悟也就不同,就像禪修一樣,只有時間和經驗能讓你進入深處。像王維的“明月松間照,清泉石上流”,可以說是廢話,什么也沒說,陳述事實而已。但讀者若是有禪意的人,就會明白,這首詩不是那么簡單,所謂“大巧若拙,大音希聲”。

詩不是一目了然的標語、廣告。雖然現在許多廣告在模仿詩,廉價地廁身于詩歌刊物。

今天這個世界,方方面面都在與時俱進,進步的方向很簡單,就是科學、技術、貿易領導的全球化。本雅明謂之靈光消逝的時代,一切都在復制,技術的、數字的。只有詩,依然是一門古老的手藝、一種語言的巫術。今天詩人寫作的方式和詩經時代的作者是一樣的,還是要象征隱喻,要賦比興,要興觀群怨……讀者閱讀的路徑和詩經時代進入詩的路徑也是一樣的,無法另辟蹊徑。這正是詩的獨特魅力。

詩守護著文明,詩是唯一可以改造席卷全球的同質化大潮的暗流。詩總是引領每個民族回到開始,回到起源、母語、回到他的部落、圖騰。詩人是每個民族天然的民族主義者,語言是全球同質化最后的屏障。同質化吞沒世界,只有詩令我們意識到我們是誰、我們的根基、我們的文明、我們在世界中的位置。

讀者也必須是詩人。待召的詩人。詩是靈魂和靈魂的相遇,是心心相印。不是說只有作者才有精神性的東西,讀者只是像學生那樣接受知識。詩是對無的召喚,有無相生,文明因此生生不息。如果讀者心中對“無”毫無感悟,滿腦袋都是如何占有,他就無法進入詩。詩不是隨便可以進入的。《唐詩三百首》的選者自己就是一位詩人,他與好詩心心相印。

現在的讀者是一個復雜而廣泛的群體,既有眼光比較高的,也有只是湊熱鬧的。某某的詩很受歡迎,要看是什么樣的讀者喜歡,不能唯讀者是從。至于“走紅”,那是衡量明星的標準,不是衡量詩人的標準。剛剛去世的瑞典詩人特朗斯特羅姆就不是“走紅”的詩人,他的去世之所以為很多讀者所知道,是因為他持續一生的攀登般的寫作,他在世界上有讀者也不是一年兩年的事,六十年來他一直有粉絲,六十年后他還會有讀者。

我特別尊重中國當下那些持續寫作三十年以上的詩人,走紅一年半年很容易,曇花一現的事情多了,但三十年來一直寫,一直有讀者,尤其是中國讀者,看看我國的那種超市般的書店,你就知道讀詩和四十年都有人在讀他們的詩的人們是多么了不起。這一點,我想是托馬斯·特朗斯特羅姆那類世界里的詩人無法想象的。中國當代詩歌其實早已不是某些抒情詩選本中展示的那種風花雪月、無病呻吟、不值得嚴肅讀者認真對待的形象。當代新詩早就超越了三十年代新詩、朦朧詩的那種青春迷狂式的小資產階級抒情。新詩重建著漢語的豐裕、中正、樸素、安靜。最重要的跡象是,新詩在走向深厚。孟子說,“有恒產者始有恒心”。當年郭沫若在文革中曾批判杜甫是地主階級的詩人。他沒有意識到“地主階級”,也意味著杜甫是持久的詩人。如果“地主階級”是一種隱喻性的閱讀趣味,那么新詩現在的讀者是有恒心者,而不再是“走紅”。“走紅”對新詩來說,是一種落伍的情況。詩不再是世界之外的地方性知識(東方神秘、被侮辱與被損害的之類),而是作為一種在世界中的寫作和世界詩歌同步。這個同步非同尋常,中國當代詩人普遍置身于一種歷史罕見的拜物教語境中,生計嚴峻,但他們依然創造了那些魅力非凡的語詞。

詩人的“走紅”只會在語言里,而不會在語言之外。詩內部的一語中的就是詩的走紅。如今,一個安靜的詩人一旦被網絡注意,被媒體發現,馬上變成新秀,喧囂明星起來,很恐怖。這給讀者帶來的印象是,詩變成了一種走鋼絲做秀的行為藝術,只有搶到眼球才是好詩。走紅不就是媚俗的成功嗎?在微博微信帶來詩歌傳播的“百花齊放”的時候,如何樹立和建立詩的“金字塔”非常重要。詩并不像想象的那么平易近人,這不是對詩的要求,是對世故的要求。盼望走紅,后面藏著非詩的功利主義。焦慮,詩難道是焦慮的嗎?世界永遠焦慮,詩卻是一種定力,每個時代都是,焦慮不安的晉,出來個陶潛,悠然了。

平臺足夠了,但如果缺乏有公信力的選擇,只是獵奇、鼓勵走紅,只會遮蔽好詩。將經驗中的好詩與今天的詩放在同一個平臺來展示,比如《詩經》中的好、新詩中的好、譯詩的好是如何之好,這會有許多話可說,一比較的話,讀者就會發現,《詩經》不是首首都是長時段的,而新詩雖然不過一百年,也有那種長時段的“好”在。

寫于2015年6月20日,6月21日再改