無奈的悖論

王 松

無奈的悖論

王 松

我曾看到過一幀照片,是一幀刑場上處決犯人的照片。被處決的是一個女犯,看上去很年輕,身上穿一件農村婦女常穿的那種淺花棉襖,很新,顯然是為這次上路特意買的。她跪在地上,垂著頭,兩邊的法警各拉著她的一只胳膊,另一只手按著她的肩膀。大概是擔心把血或腦漿噴濺到自己身上,兩個法警一邊按著她,都把頭和上身努力扭向一邊。她的身后站著一個行刑的法警,正把槍對準她……這就是小說《秋殤》中的女主人公韓圭美,也就是韓桂梅,在生活中的原型最后的下場。對,她被執行槍決了。這個女人的結局很悲慘,如果把她的故事寫成小說,不應該是這樣的結局,否則小說的意義也就不存在了。所以,我在《秋殤》中才把她寫成韓桂梅,也就是后來的韓圭美。我曾在另一部小說的創作談里說過,小說是無奈的藝術,也可以說是弱者的藝術,作家在現實生活中無法實現,或者沒有勇氣實現的理想,才只好在小說里去實現。《秋殤》,又一次印證了我這個觀點。

當年有一部名為《流浪者》的印度電影,片中的一個律師堅定地認為,罪犯都是天生的。當然,這部電影的編導者并不同意這個觀點,所以想用這部影片的故事來證明,這種說法是錯的。其實,這個律師的觀點并沒有完全錯,但也不是完全對。

這種似是而非,正是作家要努力去探究的悖論。

正如我在這部小說中說的,從犯罪心理學的角度,犯罪這種行為既有社會屬性,也有自然屬性。社會屬性的問題由法律來解決,這很簡單,有依據,有準繩,我們的刑法在量刑上有很明確的規定。但犯罪這種行為的主體畢竟是人,既然是人,也就不容忽視地還具有自然屬性的一面。這樣問題就來了,天生的罪犯從事犯罪行為當然是一種必然,而另一種犯罪行為的主體,他(或她)往往只是一念之差,或者被逼無奈,或者已經別無選擇。這種一念之差或被逼無奈或別無選擇的犯罪,從客觀結果看,當然與前者無異,所以就其社會屬性來說,也要稱之為犯罪。但如果從其自然屬性去分析,就沒有這樣簡單了。

小說和法律的區別,也就在于此。就價值觀而言,懲惡揚善,當然是一致的。但小說要探究的,也正是犯罪的自然屬性與社會屬性之間的關系。這種探究往往會遇到佯謬,由此得出悖論的結果。而這種由佯謬得出的悖論,也正是小說所需要的。

關于這部小說的文本,我只能說,我很同情現實生活中的韓桂梅,我不忍心讓她死。正因如此,我希望《秋殤》中的韓圭美,能告訴讀者一些什么。

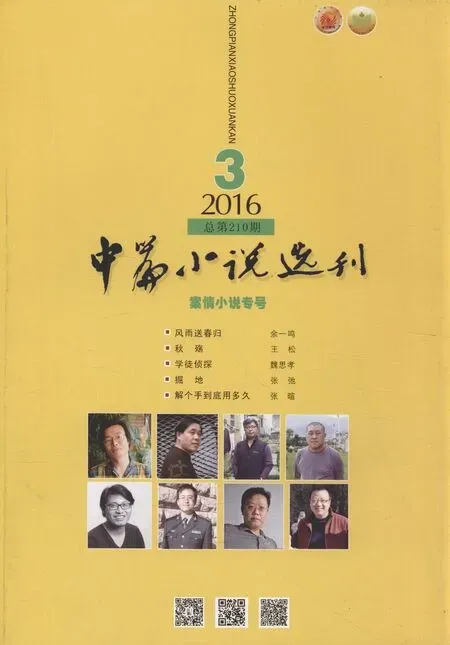

感謝《中篇小說選刊》,讓更多的讀者看到這部小說。

魏思孝

1986年生于山東淄博,寫小說,作品多表現底層青年的生活狀態。著有《不明物》,短篇小說集《豁然頭落》《小鎮憂郁青年的十八種死法》。小說見《大家》《小說界》《芙蓉》《作家》《山花》《長江文藝》《西湖》《百花洲》等。