再分析數據在風能資源評估中的優勢和局限性*

文 | 劉漢武,王文本,江瀅,董旭光

再分析數據在風能資源評估中的優勢和局限性*

文 | 劉漢武,王文本,江瀅,董旭光

國家標準《風電場風能資源評估辦法》規定,利用風電場附近氣象站、海洋站等長期測站的測風數據,將風電場測風塔短期測風數據訂正為代表年風況數據,以達到評估風電場風能資源氣候平均態的目的。長期測站的選取應有:30年以上規范的測風記錄;距離風電場較近;與風電場區域具有相似的地形、地貌和天氣氣候特征。但是,部分氣象站,由于近幾十年來城市(城鎮)的快速發展,氣象臺站周邊樓房等人為建筑物逐漸聳立,氣象臺站離地10m的測風數據或多或少都受到臺站周邊人為建筑物的影響,已不足以代表中國的風況。隨著數值模擬技術的快速發展,再分析數據和衛星反演數據等代用數據也逐漸為應用工程服務。部分學者開始探究將再分析或衛星數據代替氣象站長期測風數據用于風能資源評估的可能性。風能資源評估從評估區域的空間尺度可分為全國和區域的較大尺度的資源評估和擬建風電場區域較小尺度的資源評估兩類。陳勝東等和趙彥廠等以NCEP/ NCAR再分析資料為基礎分別對浙江和江蘇省區域的風能進行數值模擬,并與實測風速進行對比分析,結果表明 NCEP/ NCAR 再分析資料能較好地反映研究區域風能空間分布。馮雙磊等利用 NCEP/NCAR 數據,采用MCP分析方法評估了某規劃風電場的風能資源。施曉暉等從氣候變化角度分析了NCEP/NCAR再分析風速和表面溫度的可信度。這些研究都局限于某個風電場或局地風能資源的分析研究。本文系統地分析研究了再分析資料在模擬中國近地層風速的平均分布、數值大小、變化趨勢、年變化特征以及大小風速年景等方面的能力;并選取安徽省蕭縣和泗縣氣象站為典型個例,探討再分析資料在風電場風能資源評估中應用的特點;最后從工程應用的角度,著重分析再分析資料在風能資源評估方面,尤其在風能資源分布和長年代訂正方面的優勢和局限性。

資料和方法

一、實測資料

本文從中國基準、基本氣象臺站和一般氣象臺站中挑選出1961年-2005年時段內無缺測,且周邊人為建筑影響較小的535個氣象站,這些氣象站都符合WMO全球觀測系統規范和中國氣象局觀測技術規范,由國家氣象信息中心提供。

二、再分析數據

美國國家環境預報中心(NCEP)分別與美國國家大氣研究中心(NCAR)和美國能源部(DOE)合作研制的NCEP/NCAR再分析數據集。歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)再分析中心研發的ERA-40和ERA-Interim再分析數據集。

三、對比檢驗法

風速偏大(小)年:是指該年年平均風速比多年平均風速大(小)。

大(小)風年景:是指該年年平均風速比多年平均風速大(小)超過多年平均風速的4%。

風速偏大小年一致率(大小風年景一致率):是指對比的兩組風速偏大年(大風年景)與實測一致的年數與偏小年(小風年景)與實測一致的年數的和,與總年數的比率。

風速偏大小年相反率(大小風年景相反率):是指模擬風速偏大年(大風年景)時,實測風速為偏小年(小風年景)的年數;與模擬風速偏小年(小風年景)時,實測風速為偏大年(大風年景)的年數和,與總年數的比率。

四、剔除線性趨勢法

風速序列與線性回歸序列的殘差序列即為剔除變化趨勢的風速序列。

五、區域劃分

根據中國近地層風速分布和變化特征,結合地形地貌特點,將中國地區分為北-西北、東北、西南、中南和東南5個區域。

分布特征比較

表1 各區年平均風速值(m/s)和風速歷年變化趨勢(m/s·10a)表(1961年-2005年)

中國1961年-2005年年平均風速呈“北大南小,沿海大內陸小”的基本分布特征,其中新疆大部、河套至四川華南為兩個較小風速中心;青藏高原、華北至東北南部、東南沿海三個較大風速中心(圖1)。再分析數據都能較好地模擬出中國“北大南小,沿海大內陸小”的基本分布特征,并也在一定程度上模擬出中國平均風速兩個較小風速中心和三個較大風速中心,但大(或小)風速中心的位置和范圍有所差異,其中ERA-interim模擬較小(或大)風速中心的位置和范圍最接近實測。

從再分析平均風速與實測的差值分布來看(圖略),ERA-40和ERA-interim模擬全國絕大部分地區平均風速均偏小。NCEP模擬新疆大部、東北東部和華北至江南的部分地區平均風速偏小,模擬寧夏南部至四川和云南等部分地區平均風速偏大。

變化特征比較

一、 變化趨勢

1961年-2005年中國各區實測年平均風速呈明顯的減小趨勢變化(圖2),與許多學者的研究結論一致。NCEP能模擬出各區域和全國風速呈顯著減小的變化趨勢,且模擬北-西北、西南、東南和全國平均風速減小趨勢值與實測相當,但未能模擬出東北區和中南區平均風速變化趨勢特征。ERA-interim和ERA-40模擬出各區域風速變化趨勢與實測差約1個量級。

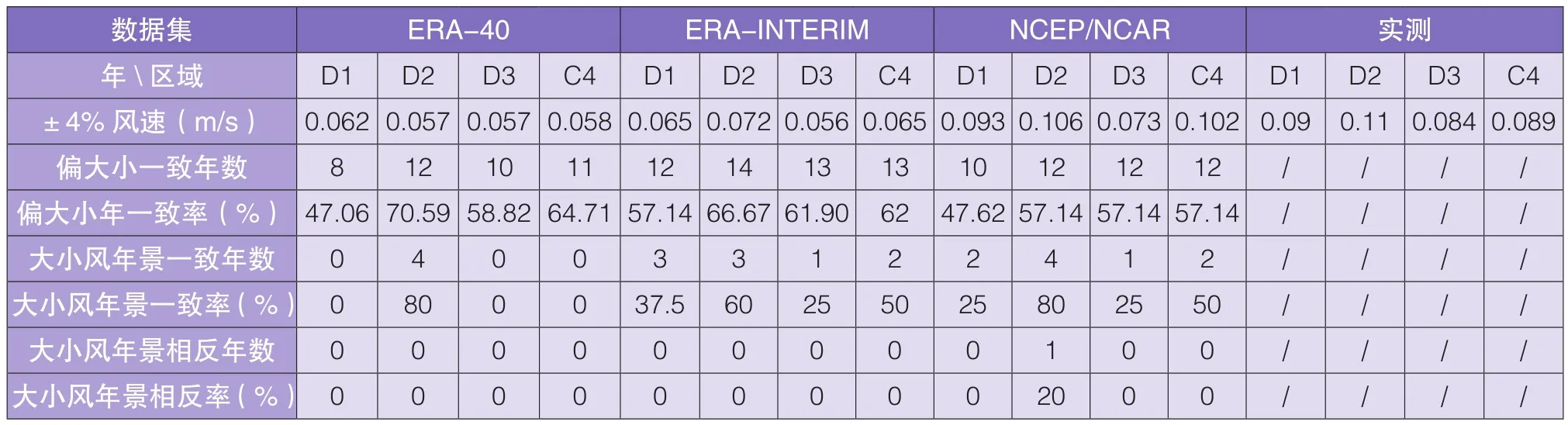

表2 風資源區和全國大小風年景表(1985年-2005年)

二、 大小風年景的一致性

為了避免再分析數據模擬風速變化趨勢的能力影響大小風年景的判別,首先剔除年平均風速的變化趨勢。從表2中可以看出,除了ERA-40模擬東北區平均風速偏大和偏小年與實測一致率超過70%外,三套再分析數據模擬全國平均和風能資源豐富的北-西北、東北和東南區平均風速偏大和偏小風年與實測一致率一般在50%-70%。

再分析數據模擬中國和區域風速的大小風年景與實測的一致率非常不穩定,其中ERA-40和NCEP模擬的東北區風速大小風年景非常好,與實測一致率達80%,但ERA-40模擬的北-西北區、東南區和全國大小風年景與實測的一致率為0%。除了NCEP模擬東北區外,沒有再分析數據模擬大小風年景與實測相反(表2)。也就是說,再分析數據難以模擬區域平均風速的年際變化特征。

表3 典型站多年年平均風速及其變化趨勢(1985年-2001年)

三、季節變化特征

實測風速年變化特征表明(圖3),北-西北區平均風速季節變化特征明顯,ERA-40和ERA-interim基本上能模擬出北-西北區平均風速的季節變化,但NCEP不能模擬出平均風速的季節變化;NCEP能較好地模擬出中南區的季節變化,而ERA不能;三種再分析數據都能較好地模擬出西南區風速的季節變化,且都不能模擬出東北區和東南區風速的季節變化。從全國平均來看,三種再分析數據難以穩定地模擬出中國風速的季節變化特征。

個例分析

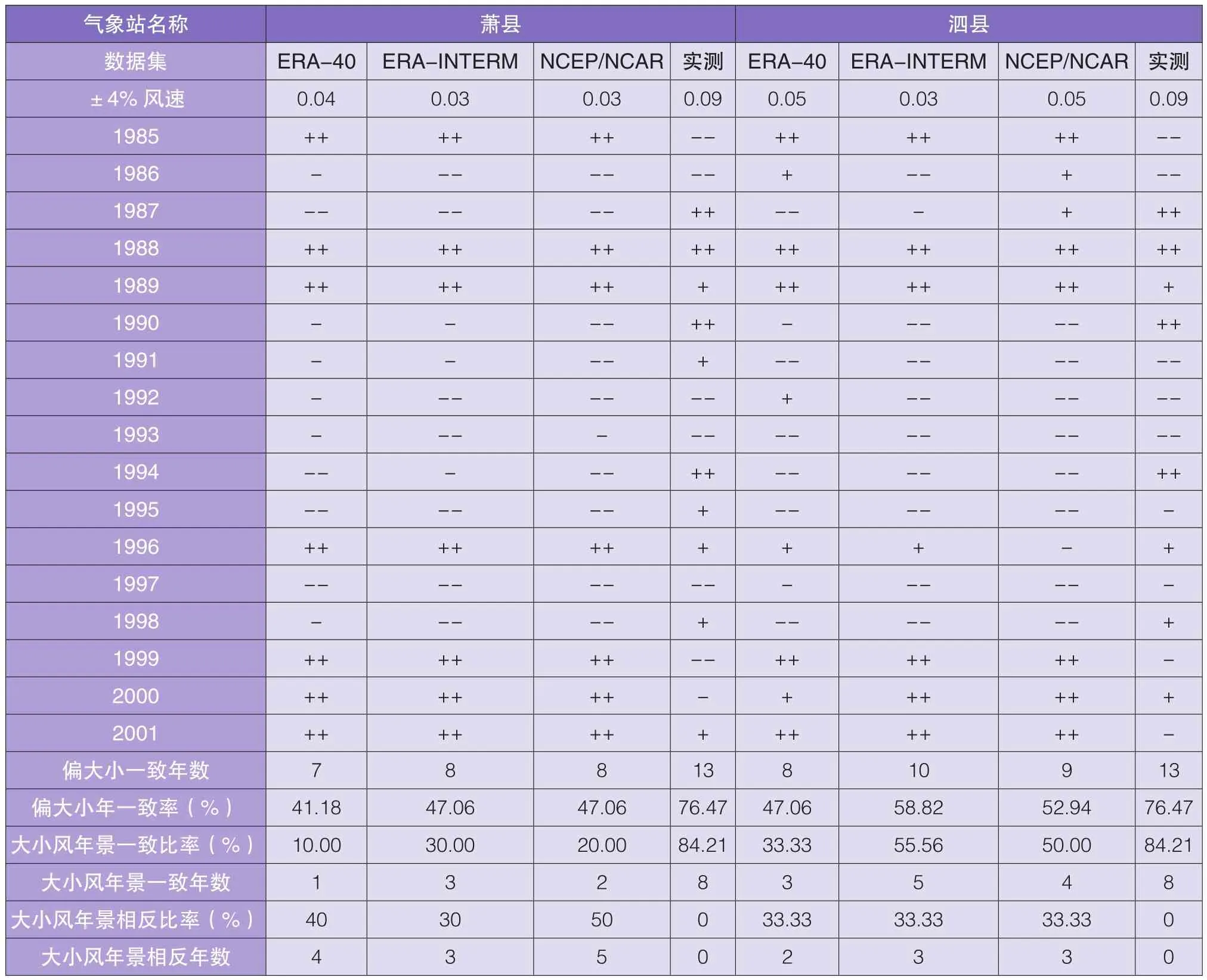

選取安徽省典型測站進行分析。挑選條件為:(a)地形地貌特征一致;(b)天氣氣候特征一致;(c)1985年-2001年期間無遷址、無測風儀器變更、無測風儀器高度改變;(d)1985年-2001年期間周邊10km無超過2層樓房建設。以符合條件的蕭縣和泗縣為典型測站,對再分析數據模擬近地層風速能力進行個例分析和檢驗。

從表3可知,1985年-2001年蕭縣和泗縣年平均風速呈明顯的減小趨勢。再分析數據模擬這兩個典型測站無明顯或略呈增加趨勢變化。再分析數據模擬兩站平均風速值比實測小50%左右,即,再分析數據不能模擬出單點的風速的長期趨勢變化特征。

剔除變化趨勢后,蕭縣年平均風速偏大和偏小年與泗縣的一致率達76.49%;再分析模擬風速偏大和偏小年與實測的一致率一般在50%左右。兩測站大小風年景一致率達84.21%;再分析數據模擬大小風年景一致率一般不到50%。兩測站大小風年景相反率為0%,但三套再分析數據模擬測站風速大小風年景與實測相反率為30-40%(表4)。

表4 典型測站大小風年景表統計表(1985年-2001年)

可知按照本節條件選擇A、B兩測站,假設A測站僅有一年觀測,用另一測站B對其偏大或偏小年訂正到多年平均態時,準確率達84%,個別年即使不是大風(小風)年景,也是偏大(偏小)風年。因此,利用A、B測站進行風能資源評估的長年代訂正,無論使用《標準》規定的相關系數法,還是簡單直觀的大小風年景法,都可以減小因擬建風電場測風塔觀測時間短,而造成的觀測誤差。如果用再分析數據對A測站一年的觀測進行長年代訂正,由于再分析數據與實測一致率僅為50%左右,使得訂正后的風速有50%的可能性,能減小觀測時間短造成的觀測誤差;又因再分析數據與實測存在相反率,即,存在一定的可能性,把A測站實測年風速大于(小于)多年平均風速時的風速訂正得更大(更小),而帶來額外的誤差。

小結與討論

通過前面的對比研究可知,ERA-40、ERA-interm和NCEP再分析數據在模擬中國區域近地層風速分布方面具有一定的能力。即,再分析數據在提供和分析較大尺度的區域風能資源的分布特征,較粗略地了解風速較大區域和風速較小區域等方面具有一定的優勢。但再分析數據都較難模擬出近50年來中國和區域風速呈顯著減小的變化趨勢、大小風年景以及季節變化特征。

兩個典型氣象站間具有較高的風速偏大偏小年一致性和較高的大小風年景的一致性,且無大小風年景相反率為0%;再分析數據模擬氣象站位置的年平均偏大偏小風速年與實測的一致率較小,大小風年景一致率不穩定,且存在一定的相反率。由此說明,在盡量排除認為建筑影響的前提下,相同的天氣氣候條件、相似的地形地貌特征的兩個測站,具有相似的風速變化特征,進行風能資源長年代訂正可以減小由于測風塔觀測時間短而帶來的觀測誤差;而利用再分析數據進行長年代訂正,有50%的可能性能減小測風塔觀測年短造成的觀測誤差,同時存在帶來額外誤差的可能性。

當然,本文使用的大小風年景或偏大偏小風速與《標準》中附錄A推薦使用的16方位測風塔風速與氣象站風速相關關系法有所不同。但是,無論什么方法,長年代訂正主要目的是判斷測風塔實測年風速是否與近30年平均風速存在差異,并將這種差異對測風塔實測數據進行訂正,以減小由于測風塔實測年較短而帶來的觀測誤差。個例分析說明,如果采用再分析數據代替長期測站進行長年代訂正,有30%-50%的可能性會給評估帶來額外誤差。另外,再分析數據不僅僅只有這三種,還有JMA、CMA等單位再分析數據,也有3-Tier和MERRA等融入了衛星、更多的實測數據和增加了更先進的數據處理技術等的代用數據集。但是無論是衛星數據還是再分析數據(目前大多數再分析數據融合了實測數據、衛星數據和遙感數據等),或是兩者融合等數據集,都是通過數值模擬、衛星反演等技術方法獲得的代用數據集。此類數據在分析、研究甚至應用于較大范圍的風能資源分布特征,將實測數據由“點”推廣到“面”等方面具有明顯的優勢。但代用數據由于受到其研制原理和目前技術能力所限,在模擬或反演近地層風速變化方面仍存在明顯的不足。個人認為,就目前的代用數據來說,不宜直接用于風電場風能資源評估中的長年代訂正。對于風電場風能資源評估的長年代訂正,今后應從實際應用角度出發,進一步研發實測數據的應用技術、實測與再分析數據和衛星數據集聯合應用技術、模式和模型等的應用技術等。

(作者單位:劉漢武,王文本:安徽省巢湖氣象局;江瀅:中國氣象局公共氣象服務中心;董旭光:山東省氣候中心)

國家自然基金“中國觀測風速長期變化的原因和機制研究”項目(41205114)