在線電影票務市場“重新洗牌”

趙宇辰++丹青

低廉的票價加之良好的消費體驗,讓在線票務市場成為資本投資的熱點,一時間,各類票務平臺蜂擁登場,在線票務市場迅速做大。

上一次在電影院排隊購票是什么時候?對于很多年輕人來說,這仿佛是很久以前的事情了,因為近兩年在線電影票務市場飛速發展,已經很大程度地改變了傳統意義上看電影現場排隊購票的消費模式。對于年輕一族來說,網上購買電影票、網上選座,已經同網購商品一樣,成為一種新的消費習慣。

一種全新的觀影體驗

在“互聯網+”助推下,僅僅不到兩年的時間,線上電影票務便橫掃了整個電影票務市場,越來越多的人開始選擇在手機網絡終端上預先查詢訂購電影票,再從電影院的自助取票機上取票觀影。無論是位置選擇還是時間規劃上,消費者更有自主性,這樣一種全新的購票模式帶給觀影者前所未有的消費體驗。

當然最令人們心動的還在于,在線票務平臺推出的一輪輪不斷升級的低價策略,讓人們能夠拿到比影院現場購票更低的價格,9.9元、19.9元的低票價一度成為了很多電影的“標準選擇”。在電影票價高起的今天,方便又便宜的在線電影購票方式,消費者顯然會“買賬”。

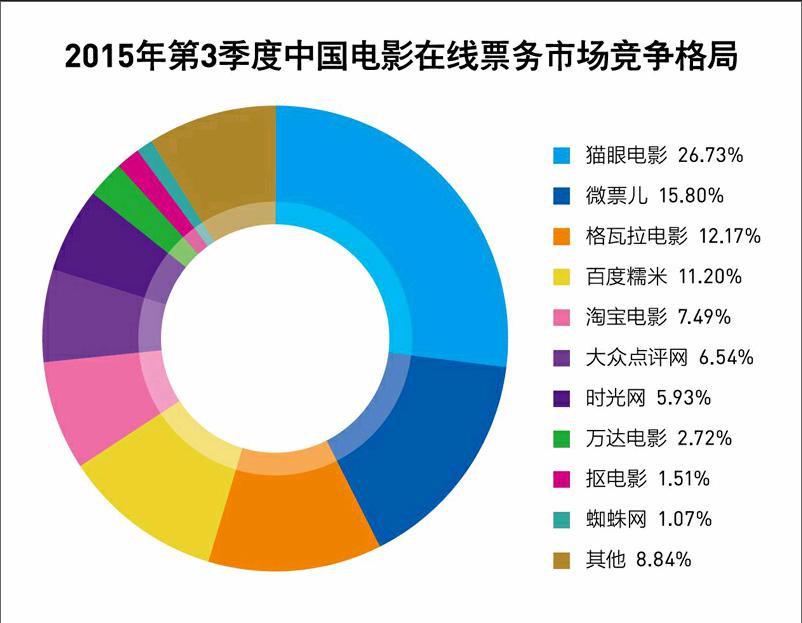

低廉的票價加之良好的消費體驗,讓在線票務市場成為資本投資的熱點,一時間,各類票務平臺蜂擁登場,在線票務市場迅速做大。根據易觀智庫《2015年第3季度中國電影出票渠道競爭格局》統計數據:2015年第3季度中國電影在線票務(包括傳統線上團購和在線選座)市場份額已經達到75.38%,較第2季度增長8.96%。

為了占據市場主導,各方也紛紛拿出了“補貼”撒手锏。就此,在線票務平臺和片方不斷補貼的“燒錢戰”整整持續了一年多之后,各大平臺對市場份額有了相對固定的版圖,整個在線票務市場也趨于平靜。

就在人們認為在線票務市場格局既定時候,到了2015年下半年,兩場重磅合并,讓整個在線電影票市場再起波瀾。

進入“聯合”新格局

2015年12月17日,北京微影時代科技有限公司與上海格瓦商務信息咨詢有限公司宣布合并。合并后,“微票兒”與“格瓦拉”這兩大在線票務平臺,將實行雙品牌獨立運營,團隊架構保持不變,但后臺信息共享。

微影時代是資本與市場相結合迅速成功的典型,而這離不開其背后的巨大推手騰訊。騰訊只用不到兩年的時間就從一個簡單的微信電影票業務,擴張到了現在的微影時代,成為了目前市場份額第一的行業領軍企業。

相比之下,格瓦拉電影網則顯得有些“特別”,因為自誕生起,格瓦拉便一直以獨立、文藝的姿態立于市場之中。對此,格瓦拉創始人張學靜曾在一次演講中這樣說:“我們取的這個名字,覺得特別合適,我們要做娛樂文化生活的革命者。”

作為行業先行者之一,格瓦拉創立之初旨在打破排隊買票的規則,打破高票價的壟斷。但在資本的助推之下,在線票務市場迅速成為“刀光劍影”的戰場。瘋狂的價格戰讓缺乏雄厚資金背景的格瓦拉,也不得不放下原本的姿態,開始和擁有強大資本實力的微影時代談起了合作。

當然,合作最大的動力還在于雙方有著利益共同點。強強聯合,一方面可以避免惡性競爭帶來的“兩敗俱傷”,另一方面則可以迅速擴大市場份額,從而增強市場競爭力。

正如學者所言,目前在線票務平臺很大一部分的運營成本都用在了票價補貼上,在經歷一輪一輪的價格拼殺后,已經讓各大票務平臺有些吃不消。而且從長遠看,低價策略并非長久之計,企業也需要將更多精力放在產品服務開發上,從而實現行業的可持續發展。

另一方面,隨著市場的迅速壯大,自助取票機的設備維護也是一塊很大的支出。紫光影院企劃部主管陳京表示:“影院現場自助機都是電商主動來談的合作,取票機的設置和維護也是由電商提供的。”過高的運營成本開始讓票務平臺走向聯合,避免燒錢搶地的局面。

從2015年第3季度市場份額來看,貓眼電影、微影時代、格瓦拉電影分別以26.73%、15.80%和12.17%占據中國電影在線票務市場前三位。而這次的聯合無疑使得微影時代與格瓦拉成為了市場份額占有率第一的巨頭。

就在兩個月之前,另兩家的合作剛剛引發了市場的震動。2015年10月8日,大眾點評網與美團網發表聯合聲明宣布達成戰略合作,合并之后的新公司市值預估達150億美元。此次交易得到阿里巴巴、騰訊等雙方股東支持。美團旗下的貓眼正是之前占據市場份額最多的行業龍頭。

顯然,在線票務市場走向“強強聯合”,預示著新格局的出現。

繁榮背后的隱憂

盡管在線票務系統已經占據了大部分的電影票務市場份額,但其背后仍存在不少問題,首當其沖的就是盈利模式問題。

北京大學文化產業研究院副院長陳少峰分析指出:“目前大多數票務平臺還屬于虧損的狀態,現在還需要資金進行補貼,再過一兩年,補貼會減少,可能會轉移到電影院。慢慢地院線便會擁有更加強勢的地位,扭轉目前線上補貼線下的格局。”

在陳少峰看來,未來在線電影票務的盈利模式將發生變化,在線票務平臺會更加積極地投入到電影宣傳發行的各個環節,以電影的營銷發行實現盈利。同時電影衍生品的開發及后續經營的利潤分成,才是在線票務平臺擺脫目前“燒錢”現狀,并實現盈利的正確途徑和發展方向。

此外,參與電影投資的經營方式也是一種新的嘗試。美團旗下的貓眼電影在2014年的“十一黃金周”中一舉成名。作為一家互聯網公司,貓眼首次“聯合出品”了喜劇《心花路放》,其在平臺上的預售票房就達到了1.1億,而后作為小成本電影的《心花路放》最終票房竟突破11億。之后貓眼電影更多涉足電影營銷,通過策劃首映禮、線上主題活動、觀影活動等搭建了電影行業“首席互聯網營銷平臺”。貓眼電影App還利用自身互聯網數據的優勢,增加了票房分析的功能,使得信息推送宣傳可以更加精準地抵達用戶。

電影在線票務市場的繁榮也帶動了中國電影市場的蓬勃發展。2015全年票房統計出爐,去年全國電影總票房為440.69億元,比2014年增長48.7%,創下“十二五”以來最高年度增幅。全年城市影院觀眾人次達到12.6億,比2014年增長51.08%。2015年,成為首個票房超過400億的年份。

然而,對于這樣的亮麗成績單,陳少峰卻有些擔憂:“在線票務營銷的作用太大了,掩蓋電影本身內容存在的問題,不管好壞都能賣得不錯。”

值得一提的是,與火爆的國內電影市場相比,中國電影的出口則一直低迷,中國影視文化產品貿易額在世界文化產品貿易中所占比例也很低,在過去的幾年里還在不斷減少。高票房并不應該掩蓋中國電影在藝術和制作層面所暴露出的種種問題。2015年,中國電影在各大國際電影獎項中的缺席也證明了這一點。

作為聯合出品、聯合發行方,貓眼電影計劃中2015年最后一部票房黑馬《萬萬沒想到》就經歷了口碑的冰點,最終預計6億的票房,僅僅以3.2億收場。顯然,從火爆的票房表象市場到真正成熟的電影市場,還有很長的一段路要走。說到底,電影本身的質量才是票房的根本保障。