內鏡黏膜下剝離術治療早期胃癌臨床療效分析

謝暉

[摘要] 目的 分析內鏡黏膜下剝離術治療早期胃癌的療效。 方法 選取我院2013年4月~2014年11月治療的106例EGC患者進行研究,將其分為ESD組和EMR組,比較兩組手術時間、出血量及住院時間、病灶切除效果、復發率。 結果 ESD組手術操作時間長于EMR組(P<0.05),EMR組的手術出血量多于ESD組,但兩組的出血量比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組住院時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。ESD組中治愈切除、完全切除、大塊切除率均高于EMR組,兩組病灶切除率比較差異有統計學意義(P<0.05);ESD組患者在術后半年內的復發率低于EMR組(13.21% vs 1.89%,P<0.05)。 結論 應用ESD術治療EGC可明顯提高臨床療效。

[關鍵詞] 早期胃癌;剝離術;內鏡;黏膜下

[中圖分類號] R735.2 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)26-0037-03

The clinical efficacy of endoscopic submucosal dissection in treatment of early gastric cancer

XIE Hui

Surgery Department, Shengli Petroleum Administration Bureau Binnan Hospital, Binzhou 256600, China

[Abstract] Objective To analyze the clinical effect of endoscopic submucosal dissection in treatment of early gastric cancer. Methods From April 2013 to November 2014, 106 EGC patients were randomly divided into ESD group and EMR group, the operating time, amount of bleeding, and hospitalization time, lesion resection, recurrence rate were compared between two groups. Results The operation time in ESD group was longer than the EMR group (P<0.05), the amount of bleeding in EMR group was more than the ESD group, but there was no significant difference (P>0.05); The hospitalization time of two groups had no significant difference(P>0.05). The curative resection, total resection, large resection number in ESD group were significantly higher than that of the EMR group, there was significant difference between two groups (P<0.05); The recurrence rate in ESD group was lower than that of EMR group after surgery six months(13.21% vs 1.89%, P<0.05). Conclusion The endoscopic submucosal dissection in treatment of early gastric cancer can improve obviously the clinical effect.

[Key words] Early gastric cancer; Dissection; Endoscopy; Submucosal

早期胃癌(early gastric cancer,EGC)患者體內癌組織的浸潤范圍僅限于胃部黏膜層或黏膜下層,臨床表現包括胃部疼痛、乏力、消瘦、食欲減退、便血、嘔血、惡心嘔吐等,早期胃癌可經胃鏡檢查、放射學檢查或超聲檢查等確診[1]。內鏡黏膜下剝離術(endoscopic submucosal dissection,ESD)是治療EGC的常用術式,具有一次性切除病灶、并發癥少等優點。本文對臨床中應用ESD術治療EGC患者的療效進行分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取2013年4月~2014年11月在我院治療的106例EGC患者作為研究對象,排除合并嚴重腎臟疾病、肝臟疾病、心臟病者,合并內鏡操作及全身麻醉禁忌癥者,106例患者隨機分為ESD組與內鏡下黏膜切除術(endoscopy mucosal resection,EMR)組,每組各53例。ESD組中男34例,女19例;年齡49~85歲,平均(64.3±4.5)歲。EGC病程3個月~2年,平均(10.3±2.1)個月;病灶直徑0.8~7.4 cm,平均(4.0±1.5)cm;病灶部位包括胃竇37處,胃角8處,賁門15處;EMR組中男35例,女18例;年齡48~86歲,平均(64.7±4.1)歲。EGC病程4個月~2年,平均(10.2±2.3)個月;病灶直徑0.7~7.5 cm,平均(4.2±1.6)cm;病灶部位包括胃竇35處,胃角9處,賁門16處;ESD組與EMR組患者的臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2方法

1.2.1 EMR組 術中采用日本Olympus公司生產的GIF Q260J胃鏡,全麻成功后利用內鏡對病變范圍與形態進行觀察,如發現病灶處于寬基息肉隆起狀態或孤立疣狀增殖狀態,則術中利用套圈將病灶基底部位直接套住,隨后切除黏膜。如病灶處于凹陷狀態,則采用內鏡前端吸引病灶,先將中空塑料套管套于內鏡前端,隨后經內鏡前端將套圈器伸出,采用負壓吸引技術吸引病灶,在病灶被吸入到套管中時可將套圈器收緊,并同時切除病灶部位的黏膜[2]。對于病灶部位的基底黏膜,則先采用套圈器的末端或電凝探頭在其周圍2~3 mm處做好相應標記。隨后在基底部界線處注射5~10 mL濃度為1∶10 000的腎上腺素溶液,注射點視病灶大小而定,一般為3~5點,注射后觀察藥物是否到達黏膜下,在藥物到達黏膜下時可見病灶部位明顯隆起,且病灶周圍組織較為蒼白。病灶部位隆起后,利用套圈器將隆起組織套好,并采用電凝法切除病灶黏膜。切除黏膜后及時利用內鏡觀察手術部位,檢查是否全部切除標記點,如發現有標記點遺留,則進行第2次切除[3]。

1.2.2 ESD組 術中采用XQ240胃鏡,全麻,明確病灶部位后采用氬氣刀對病灶部位進行凝固處理,在病灶周圍5 mm處做好電凝標記,標記點之間距離為2 mm,隨后在病灶黏膜下注射腎上腺素與生理鹽水,每個標記點注射量控制在2~3 mL。隨后利用IT刀切開病灶周圍的黏膜,并逐漸切開至黏膜下層,病灶充分暴露后,采用IT刀在內鏡的直視下對黏膜下層進行剝離,以便可以將病灶剝離并取出,取出病灶后進行常規電凝止血。如小血管出血,則采用Dual刀進行凝固止血,如破裂的血管較大,則進行電熱凝固止血;在剝離時遇見較大血管,則及時進行電熱凝固處理,以預防術后出血量過大,對于完整剝離后產生的創面,則采用電熱止血法對顯露血管進行凝固處理,以預防發生術后遲發出血[4-7]。

1.3觀察指標

比較EMR組與ESD組患者的手術時間、手術出血量與住院時間;對比兩組的病灶切除效果,包括組織治愈切除、完全切除、大塊切除。此外,記錄兩組患者的胃癌復發情況與并發癥情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS17.0統計軟件進行分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術時間、出血量及住院時間比較

ESD組手術操作時間長于EMR組,差異有統計學意義(t=9.354,P<0.05),EMR組的手術出血量多于ESD組,但兩組出血量比較差異無統計學意義(t=1.421,P>0.05);在住院時間方面,兩組比較差異無統計學意義(t=1.923,P>0.05)。見表1。

表1 兩組手術時間、出血量及住院時間比較(x±s)

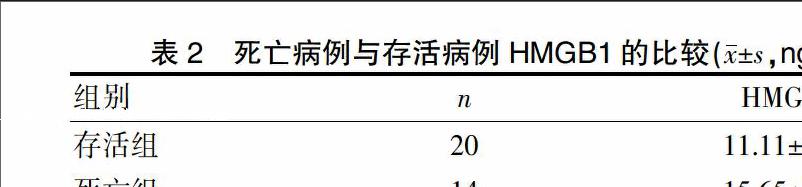

2.2 兩組病灶切除效果比較

ESD組中治愈切除、完全切除、大塊切除率均高于EMR組,差異有統計學意義(χ2=8.022、4.283、6.014,P<0.05),見表2。

表2 兩組病灶切除效果比較[n(%)]

2.3 兩組術后復發情況、手術并發癥比較

在復發率方面,ESD組患者在術后半年內的復發率低于EMR組(χ2=4.867,P<0.05)。兩組患者出血率比較差異無統計學意義(χ2=0.153,P>0.05),EMR組的穿孔率高于ESD組(χ2=3.975,P<0.05),見表3。

表3 兩組術后復發情況、手術并發癥比較[n(%)]

3討論

早期胃癌(EGC)指的是病變發生于黏膜或黏膜下層,對病灶的大小和淋巴結是否轉移不作要求。目前治療EGC的標準手術方式為淋巴結清掃術和外科剖腹胃癌根治術。近年來隨著治療技術的發展,目前內鏡診斷技術已經被廣泛應用于消化內科的疾病診斷中,如熒光內鏡、超聲內鏡、放大內鏡及染色內鏡等,利用內鏡檢查技術可以有效提升EGC 檢出率[8]。由于胃癌患者的預后情況主要取決于病灶部位、病理分期與臨床治療方案等因素,對EGC進行治療后通常可以獲得良好的預后效果。

內鏡黏膜下剝離術(ESD)是指在內鏡下,使用高頻電刀與專用器械,將胃腸道病灶(包括胃腸道早期腫瘤)與其下方正常的黏膜下層逐步剝離,以達到將病灶完整切除的目的。ESD是由內鏡黏膜切除術發展而來的新技術,技術成熟,近年已逐漸成為治療胃腸道早癌及癌前病變的有效方法。在內鏡的直視下實施病灶切除術具有多種優勢,包括能夠將病變部位完整切除,保證病理標本完整性,能夠為腫瘤細胞浸潤深度的判斷、病理分化程度及預后情況的評估提供有效依據[9-11]。EMR術是常用的內鏡切除手術,但存在無法完整切除病變組織的缺陷,因此在臨床中可以采用病變組織切除更完整及剝離程度更大的ESD術,從而提高病變組織的完整切除及大塊切除率[12,13]。

本研究采用ESD術與EMR術對106例早期胃癌患者進行治療,結果證實ESD組患者的治愈切除、完全切除及大塊切除率均比EMR組高,差異有統計學意義(P<0.05),再次證實上述觀點。由于采用ESD術可以將EMR術的適應范圍擴大,可整塊切除直徑在2 cm以上的胃癌病灶,因此可以減少癌癥病灶的殘留率,有效預防術后癌癥復發。在本研究中,ESD組患者的復發率僅為1.89%,而EMR組的復發率達到13.21%,與目前多數報道結論相符。

穿孔和出血是ESD治療的主要并發癥。大多數出血都發生在手術中以及術后24 h內,手術時一旦出血,易導致視野模糊,如盲目進行止血可能會造成穿孔。本研究表3結果顯示,ESD組與EMR組患者均出現穿孔與出血并發癥,但ESD組的穿孔率低于EMR組(3.77% vs 15.09%,P<0.05),提示ESD術治療EGC的穿孔風險較小。本組患者中ESD組的手術時間較長,為了進一步降低ESD術治療的穿孔率及縮短手術操作時間,則手術醫生應具有豐富的內鏡操作經驗,準確辨別病變部位,以便在最短的時間內將病灶清除,并避免因操作不慎而導致血管破裂與胃壁穿孔。

綜上所述,ESD治療EGC的療效顯著,值得臨床推廣和應用。

[參考文獻]

[1] 王成,袁麗萍,殷麟. 老年胃癌患者胃癌組織中血管內皮生長因子-C、-D、-A、成纖維細胞生長因子-2表達、幽門螺旋菌-L型感染與淋巴結轉移的關系[J]. 中國老年學雜志,2015,35(7):1841-1843.

[2] 蘇占海,楊生璽,王榮華,等. 4.1蛋白家族成員merlin與ezrin在青海藏族胃癌中表達及對胃癌細胞功能的影響[J]. 基礎醫學與臨床,2013,33(1):70-76.

[3] 馬娟,余蓮英,廖山嬰,等. 胰十二指腸同源基因1在胃癌中的表達及對胃癌生物學行為的影響[J]. 中山大學學報(醫學科學版),2014,35(2):215-223.

[4] 黃林飛,盧玉娟,潘晟,等. 血管內皮生長因子、基質金屬蛋白酶-2在胃癌中的表達及其與胃癌侵襲性的關系[J].中華實驗外科雜志,2014,31(8):1816-1818.

[5] 曾毅克,劉衍民,雷建. 腹腔鏡輔助胃癌根治手術治療進展期胃癌的短期療效評價[J]. 暨南大學學報(自然科學與醫學版),2012,33(2):172-175.

[6] 張旭魁,孫英剛,潘甘霖,等. 叉狀頭/翅膀狀螺旋轉錄因子在大鼠胃癌模型組織中的表達及其功能[J]. 中華實驗外科雜志,2015,32(3):463-466.

[7] 嚴海翠,楊潔,邱祥南,等. 胃癌組織、外周血中活性氧調節因子1表達與胃癌臨床病理特征關系研究[J]. 徐州醫學院學報,2015,35(2):90-93.

[8] 姚瑋,張君儒,王旭初,等. 胃癌根治術前介入聯合圍術期加味四逆瀉心湯治療對胃癌復發的影響[J]. 中國中西醫結合消化雜志,2012,20(12):554-556.

[9] 鄭湘予,吳成富,崔黎,等. 白藜蘆醇對裸鼠胃癌移植瘤中PDCD5蛋白表達及細胞凋亡的影響[J]. 疑難病雜志,2012,11(8):612-613.

[10] 陳銳,車向明,常帥,等. 新版日本胃癌分期及治療指南修定的概念及主要修改內容[J]. 現代腫瘤醫學,2012, 20(8):1535-1537.

[11] 王銀玲,王億龍,王齊暉,等. 腹腔沖洗液BNIP3基因甲基化與胃癌患者腹膜微轉移及疾病的相關性研究[J].中國醫科大學學報,2012,41(10):934-936.

[12] 楊平,李松林,張曉東,等. 胃癌患者多層螺旋 CT 灌注參數與血清血管內皮生長因子關系的研究[J]. 中國實驗診斷學,2014,18(7):1125-1128.

[13] 胡潯科,余亞萍,王會芳. 早期胃癌行內鏡粘膜下剝離術應用研究[J]. 現代診斷與治療,2014,25(4):919-920.

(收稿日期:2015-05-29)