蒂姆·曼托安尼:照片背后的肖像

鐘華連

什么是好的肖像照片?

藝術史學者理查德·布里連特(Richard Brilliant)的定義是,肖像應回答被攝對象自己的問題:“我看上去是什么樣子?”“我是什么樣子?”“我是誰?”

來自美國圣地亞哥的攝影師蒂姆·曼托安尼(Tim Mantoani),自2006年12月開始了他為期五年的攝影項目,拍攝158位知名攝影師與各自代表作在一起的肖像照片。而在攝影師紛紛棄用膠片,開始轉向數字媒介之時,他卻選擇使用20×24英寸畫幅的寶麗來相機完成這個項目。對曼托安尼來說,當攝影師的代表作品和他們自己的形象印在那帶有懷舊意味的相紙上時,一方面這樣的肖像更為直截了當地回應照片里拍攝主體的模樣和身份,讓觀者再次品讀那些名作;另一方面也表達他對攝影膠片時代的追思。更為重要的是,照片能讓更多人了解:誰創造了這些具有歷史價值的作品,以及他們在攝影史甚至是文化史上的位置。

照片背后的肖像

對于很多人,尤其是非攝影愛好者來說,或許看過一些攝影名作,卻很少知道照片的拍攝者,以及照片和攝影師之間的關系。曼托安尼的《照片的背后》(Behind Photographys)項目是對這種情況的反饋。不僅如此,這個項目也是對膠片時代沒落之際的影像記錄,是對那些曾影響時代的攝影師們的記錄。

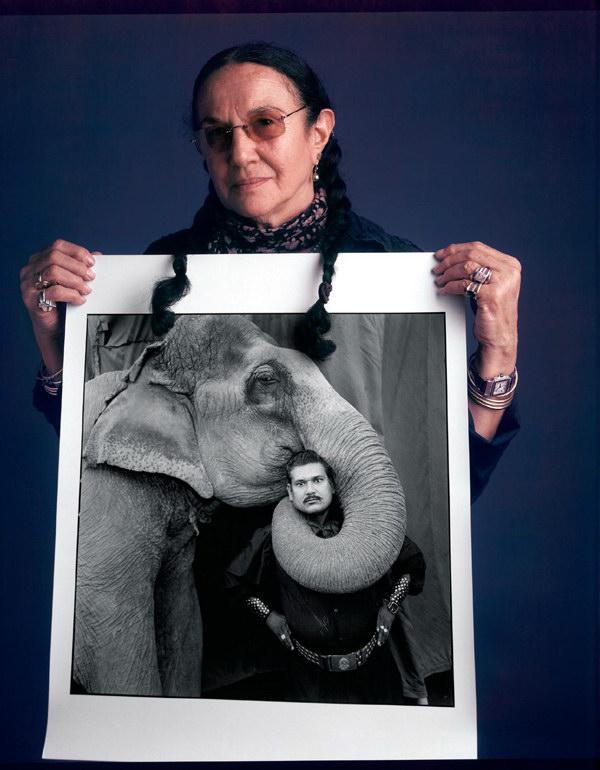

在開始這項目之前,曼托安尼一直在為他的恩師迪恩·克林斯工作。迪恩因患癌癥突然離世,這讓他感受到隨時可能逝去的生命的可貴。與此同時,在克林斯工作室工作期間,他還碰到保羅·瓦爾德曼(Paul Waldman),這位攝影師17年來一直為那些還在世的美國知名攝影師拍攝肖像。這些都觸發曼托安尼想要展開《照片的背后》項目。與瓦爾德曼不同的是,這些攝影師會帶上他們最喜歡或最具代表性的照片一同入鏡,并且在整個拍攝過程中,曼托安尼不會提前預設拍攝主題和方式,攝影師們自己決定選擇哪一張作品以及作品的尺寸和拍攝姿態。如此,曼托安尼也是在用攝影的方式發現攝影師們看待自己與自己作品的角度,回應了查德·布里連特的定義。

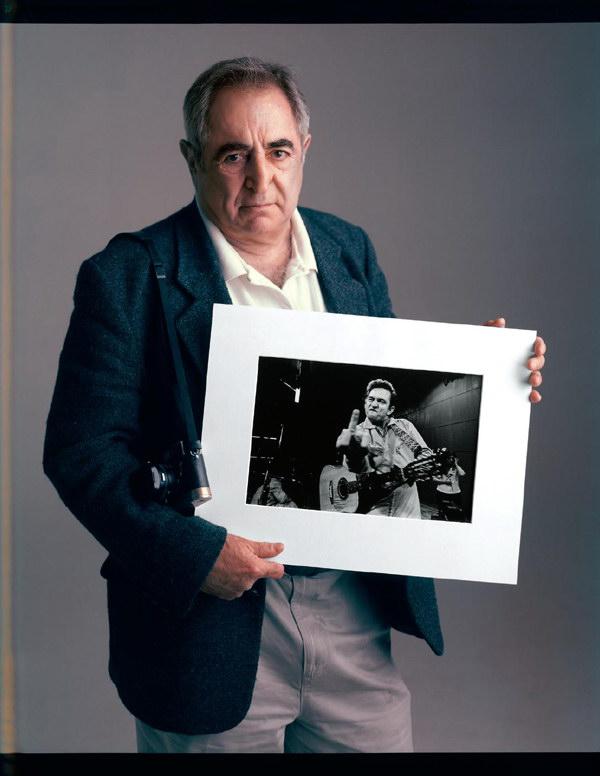

在舊金山,曼托安尼拍下第一張肖像,是音樂攝影師吉姆·馬歇爾(Jim Marshall)和他那張標志性攝影作品——美國鄉村音樂創作歌手約翰·卡什(Johnny Cash)在舞臺表演時“豎中指”這一極富挑釁意味的瞬間。后來越來越多的攝影師支持他的這一計劃,已被拍攝的攝影師們還會向他推薦其他“模特”。曼托安尼多說:“與這些攝影師合作就好像在與一整個攝影師社區共同完成拍攝項目一樣,我們共同討論如何在寶麗來底片上呈現他們的肖像,感覺非常棒,這個項目不僅創造出讓人滿意的攝影作品,還見證了我與大師們所建立的友誼。”

最終,曼托安尼拍下158位攝影師和他們的代表作品。每一張作品打印出來后,曼托安尼都會要求攝影師在寶麗來照片最下面的空白處手寫一段有關所選照片的文字,每個人寫的文字都不一樣,這也讓每張照片有了自己獨特的氣質。曼托安尼認為這些字句與照片同樣珍貴,因為“這段話不僅代表了這張作品,同樣也代表了他們自己。”

膠片情節與寶麗來

大概在一樣事物行將消逝,變得稀缺的時候,不少人會涌起一種追思的情感。

2006年底時,已經在商業攝影領域站住腳的曼托安尼注意到,自己在這一年完全被“數字化”了,所有的商業拍攝工作已全部由135畫幅數碼相機完成,以前常用的120中畫幅相機和4×5大畫幅相機已被放進柜里。可是,曼托安尼還是想要找回大畫幅拍攝的感覺,便決定從舊金山租用一臺20×24英寸畫幅的寶麗來相機。而且,當時他也感受到攝影行業正發生的巨大轉變,攝影史上兩個非常具有標志性的老牌照相機和膠片生產商——柯達和寶麗來,正面臨著艱難的生存危機,如果用獨特的寶麗來大畫幅相機保留下一些有意義的畫面將給已在更迭期的攝影留下一點可供追憶的材料,誰會知道這種相機還能在人們記憶中留存多久呢?況且,與曼托安尼合作的攝影師的代表作,也都是膠片時代的名作,這些大師不會有膠片情節嗎?

曼托安尼選擇的寶麗來大畫幅相機全世界只產出五臺,這款相機能夠在60秒鐘內拍攝20×24英寸的彩色照片,許多藝術家曾經爭相使用它來進行藝術創作,而它的稀缺性和獨特呈現方式也使很多人對其滿懷好奇和好感。曼托安尼對此也有自己的盤算,“首先很可能發生的情況,膠片將在幾年之后不復存在了;其次,這是一臺超大畫幅相機,如果你去邀請那些至今尚在世的知名攝影師,拿著一臺35mm相機給他們拍照,他可能不會搭理你,但如果你說是用20×24英寸畫幅寶麗來相機,至少他們會聽聽你的計劃。”他還進一步強調,雖然底片價格昂貴,而且景深偏小導致構圖會有一定局限性,但它依然是拍攝肖像的至寶,無與倫比的色彩和質感使得每張照片都顯得獨一無二。

在這個項目中,除了使用最初租來的那臺寶麗來相機,他還拜訪20×24英寸畫幅寶麗來相機的擁有者:住在紐約的約翰·羅伊特(John Reuter)和詹妮弗·特勞施(Jennifer Trausch),以及住在馬薩諸塞州劍橋市的艾爾莎·多爾夫曼(Elsa Dorfman),并且借用他們的寶麗來相機拍攝肖像。與此同時,他也獲得一臺可以隨身攜帶、有寶麗來后背的20×24英寸畫幅威斯納相機。只是,在這個項目拍攝期間,寶麗來膠片被迫停產,新膠片的短缺和老舊膠片的不穩定性帶來很多困擾。

記住這些“標簽”

曼托安尼在膠片時代和數字時代更替之際,使用20×24的寶麗來相機,給那些在攝影歷史上極具活力和影響力的攝影師,還有他們那些有著社會影響力的照片拍攝肖像,這不僅是對一個時代的緬懷和留存,也是年輕攝影師、年輕一代讀者和老輩攝影師的交集。

于曼托安尼而言,通過這個項目,他和許多攝影師成為很好的朋友,“模特”們還很慷慨地把他們選擇并印制好的照片送給曼托安尼;于觀者而言,《照片的背后》是值得銘記的符號化的“標簽”:寶麗來、名師、名作,驅使有心的讀者去了解更多:攝影師所選照片拍攝時的時代背景,每位攝影師的心路故事,他們在歷史上的位置,以及已變小眾且帶著文藝氣息的寶麗來。