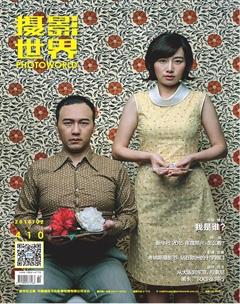

《草原照相館》:讓肖像攝影回歸家庭相冊

德戈金夫

《草原照相館》作為一組肖像作品,拍攝的是居住在我母親故鄉(xiāng)內(nèi)蒙古呼倫貝爾的親人們。他們大都是土生土長的巴爾虎蒙古人(巴爾虎人是蒙古人的一支,“巴爾虎”歷史上指大興安嶺以西廣闊的草原地區(qū),也稱呼倫貝爾,如今中國境內(nèi)的巴爾虎蒙古族主要居住在呼倫貝爾市的巴爾虎三旗——編者注),有些在城鎮(zhèn)工作,有些仍在草原上過著傳統(tǒng)的放牧生活。典型的蒙古社會(huì)是以一個(gè)個(gè)相對(duì)獨(dú)立又相互交織的龐大的家族為基礎(chǔ)構(gòu)建而成的,我想以家族為框架拍攝蒙古人群像,不僅能夠從一張張面孔當(dāng)中反映出其所處的時(shí)代、人物之間的血緣關(guān)系、親疏程度和各自在族群中的身份地位等特征,在影像人類學(xué)的研究上也具有一定的實(shí)踐意義與參考價(jià)值。

我試圖通過單純的背景、單向的光源和穿戴整齊的民族服裝的運(yùn)用,營造出一種老照相館式的沉靜、從容的氣氛,展現(xiàn)在今日的攝影中已不常見的古典式肖像特有的莊重感和真實(shí)性,以及作為生命證據(jù)的照片本身所應(yīng)具有的重要價(jià)值。

家族肖像源自童年的影像記憶

我自幼學(xué)習(xí)音樂和美術(shù),曾立志當(dāng)畫家,2004年卻陰差陽錯(cuò)地考進(jìn)了北京電影學(xué)院攝影系電影攝影專業(yè)。作為學(xué)習(xí)電影攝影的基礎(chǔ),我們大一的教學(xué)主要圍繞圖片攝影展開,算是完成了攝影的啟蒙教育。2008年畢業(yè)后雖然干過各種影像相關(guān)的工作,但一直在堅(jiān)持拍照。在讀《世界攝影史》時(shí),我被19世紀(jì)的一批攝影家的作品深深打動(dòng),開始思考攝影本體語言的問題,追根溯源,闖入了“大畫幅相機(jī)的世界”。2013年我考入日本大學(xué)研究生院藝術(shù)學(xué)研究所,在日本著名大畫幅攝影家原直久教授門下專攻大畫幅攝影和黑白暗房工藝,期間也跟隨時(shí)任日大攝影系主任的高橋則英教授做過一些日本初期攝影史和各種古典攝影技法的研究。

2010年左右,我開始接觸肖像攝影,出于自學(xué)與練習(xí)的目的,我嘗試著使用大畫幅相機(jī)拍攝一些室內(nèi)環(huán)境人像,而拍攝對(duì)象主要是身邊的朋友和家人。與其說是“肖像攝影”,我更愿意將之稱為“拍人”,直到進(jìn)入日大學(xué)習(xí)后,我的興趣依然集中在“人”身上。回顧攝影史,很多攝影家在創(chuàng)作早期都拍過自己的家人和朋友,可以說這是學(xué)攝影的一個(gè)出發(fā)點(diǎn)和一條必經(jīng)之路,尤其是對(duì)于大畫幅攝影,繁瑣的操作流程和高昂的制作成本讓許多攝影師在遇到陌生或不熟識(shí)的被攝者時(shí)多少會(huì)產(chǎn)生一定的心理壓力從而影響發(fā)揮,而面對(duì)自己熟悉和親近的人,則可以相對(duì)放松并從容地完成拍攝。

拍攝家鄉(xiāng)親人的另一個(gè)動(dòng)機(jī),源于我童年的影像記憶。由于母親喜歡拍照,家里很早就有照相機(jī),她的照片記錄了我的成長過程,當(dāng)我長大后再翻看這些相冊,不僅能看到自己的兒時(shí)回憶,也能看到家族的歷史。這些都是我童年時(shí)代重要的影像觀看經(jīng)驗(yàn),也可以說是我的攝影啟蒙,在這方面母親的照片或多或少地影響了我。曾經(jīng)有人問我最喜歡的攝影集,我說就是我的家庭相冊。所以當(dāng)我學(xué)了攝影以后,用自己手中的相機(jī)記錄身邊和遠(yuǎn)方的親人,就成了一件有趣并義不容辭的事情。

還原肖像本來的價(jià)值

現(xiàn)在一般家庭留存的黑白老照片,大部分都是銀鹽的接觸印相,尺寸較小。以前普通百姓拍照,還是要去照相館請(qǐng)專業(yè)的師傅來拍,所以品質(zhì)上有一定保證,而且人們對(duì)拍照這件事也十分重視,證件照也好、全家福也罷,一定會(huì)梳妝打扮,鄭重其事地站到照相機(jī)前。那時(shí)人們的狀態(tài)也不一樣,穿著樸素、目光干凈而真誠,拍出的照片都很好看。然而現(xiàn)代人很少再將照片沖洗并制成相冊,更多的照片被存在各種數(shù)字終端里,或做成電子相冊供人觀看。從這種意義上說,照片已經(jīng)從一個(gè)實(shí)在的“物”變成了虛擬的“影像”。但我還是更喜歡看家庭老照片,在親朋家中有機(jī)會(huì)便問他們拿出相冊觀看,在我看來,這比很多專業(yè)攝影師的畫冊還值得欣賞,正是這些觀看經(jīng)驗(yàn)潛移默化地影響了我的攝影觀和審美。

到了《草原照相館》,我也是帶著這些意識(shí)在拍。實(shí)際上以現(xiàn)在的規(guī)模來說它還稱不上是一個(gè)“項(xiàng)目”,只能算一個(gè)小的系列。拍攝前我既沒有一個(gè)完整清晰的計(jì)劃,也沒有特別想過要通過這組照片傳達(dá)或表現(xiàn)什么,只是抱著一種很樸素的愿望——拍出好看的肖像。可能是源于童年學(xué)習(xí)繪畫的經(jīng)驗(yàn)、或者是后來一些攝影作品的影響,我的腦子里總有一些畫面,我只是試著去實(shí)現(xiàn)它,將其曝光在膠片上并最終呈現(xiàn)于相紙。有人說能從我的作品里看到奧古斯特·桑德、理查德·阿維頓或者莊學(xué)本的影子,我并不否認(rèn)他們對(duì)我的影響,但同時(shí)我也從西洋美術(shù),特別是17~19世紀(jì)歐洲古典主義油畫,如倫勃朗、米勒、柯羅、馬奈的作品中,得到了很多營養(yǎng)。

沒有草原的“草原肖像”

從2004年進(jìn)入電影學(xué)院起,我?guī)缀趺磕昙倨诙紩?huì)回到內(nèi)蒙古老家拍攝,我的蒙古族親人們也自然地成為了最主要的拍攝對(duì)象。之前我用小相機(jī)抓拍過很多生活場面,但這次我決定改用大畫幅相機(jī)、室內(nèi)自然光進(jìn)行拍攝。我讓他們穿上傳統(tǒng)民族服裝,從現(xiàn)實(shí)環(huán)境中離開,站或坐在背景布前,以此營造出一種老照相館式的莊重和儀式感。他們雖然生活在小城鎮(zhèn)、在牧區(qū),但對(duì)數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)相機(jī)已經(jīng)習(xí)以為常,況且呼倫貝爾是國內(nèi)著名旅游觀光地,游客絡(luò)繹不絕,更有大批攝影人蜂擁而至,攝影在當(dāng)?shù)氐拿晒湃搜劾镌缫咽チ送舻纳衩馗校F(xiàn)在草原上的牧民也會(huì)拿手機(jī)拍照然后在社交媒體上分享。所以我希望通過這樣一種相對(duì)獨(dú)特的拍攝方式,喚醒他們對(duì)照相這件事的敬畏心與拍照本身的神圣感。

我的本科專業(yè)雖然是電影攝影,但專攻方向其實(shí)是影視照明,也就是燈光,雖然學(xué)得不好,也自以為比多數(shù)人更了解光的特性。電影照明很多時(shí)候是在努力模擬自然光效,但實(shí)際上再多再高級(jí)的照明設(shè)備也無法百分之百地還原自然光千變?nèi)f化的質(zhì)感和溫度,多少會(huì)有一些戲劇化的夸張與強(qiáng)調(diào),有時(shí)則顯得刻意、生硬、不夠自然,所以拍攝照片時(shí)我堅(jiān)持使用自然光。

我不喜歡閃光燈,冰冷、攻擊性強(qiáng)、不夠溫柔,對(duì)我來說最好的光源就是太陽,即時(shí)偶爾不得不用到人造光,也盡量使用持續(xù)光源。這種理念貫穿了我的攝影創(chuàng)作,在《草原照相館》中也得到充分體現(xiàn)。所有照片都是在室內(nèi)自然光環(huán)境拍攝的,全部正側(cè)光,主光來自窗外的陽光,沒有使用特殊的補(bǔ)光措施,只是偶爾會(huì)用窗簾來控制一下光的強(qiáng)度和質(zhì)感。這樣的方式與棚內(nèi)閃光燈相比雖然效率低下,在拍攝時(shí)間和空間上也受到各種限制,但我認(rèn)為這樣的堅(jiān)持是必要的,它不僅是一種拍攝習(xí)慣和觀看方式,我想更代表了潛藏在攝影觀背后的人生哲學(xué)。

另外不得不提的就是我的蒙古族身份。我在北京長大,雖然父母都是草原出身的蒙古族,但我從小在漢文化的環(huán)境中接受教育,也沒有學(xué)過蒙古語,所以嚴(yán)格來講我不算是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的蒙古族。《草原照相館》對(duì)我來說更像一本“家庭相冊”,而非所謂的“蒙古人肖像”,只不過我的親人們恰巧都是蒙古族,所以最后呈現(xiàn)出來會(huì)給人一種“民族題材”的印象,加上之前參加第一屆“故鄉(xiāng)的路”中國少數(shù)民族攝影師獎(jiǎng)評(píng)選又榮幸獲獎(jiǎng),使得這組作品現(xiàn)在被拿到各種民族語境下解讀。坦白地講,我對(duì)傳統(tǒng)的民族題材,尤其是那種獵奇式的異域風(fēng)情攝影沒有太大興趣。當(dāng)然這也不是說我會(huì)拒絕拍攝蒙古族或其他民族,如果機(jī)緣成熟,將來或許會(huì)把《草原照相館》繼續(xù)拍下去做成一個(gè)大的項(xiàng)目,從“家庭相冊”擴(kuò)大為“民族相冊”。我想利用更多人類學(xué)研究的手段、在攝影語言和傳播方式上也再做一些新的嘗試,希望能為中國的民族影像樹立一個(gè)獨(dú)特的、具有啟發(fā)性的范本。

我并不太喜歡談?wù)撟约旱淖髌罚^者自有獨(dú)立的思想、審美與判斷,在我看來,過度詮釋并不會(huì)為作品加分。我理想中的創(chuàng)作無需過多語言和文字的闡釋,而只靠影像本身說話。也許,對(duì)于攝影師而言,沉默是一種美德。

因此,請(qǐng)大家看我的“家庭相冊”吧。