視覺(jué)創(chuàng)新:縣市媒體轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)

陳斌榮

內(nèi)容提要 縣市新聞資源相對(duì)薄弱,《余姚日?qǐng)?bào)》連續(xù)兩年獲得中國(guó)新聞獎(jiǎng),創(chuàng)下全國(guó)縣市報(bào)新聞攝影的好成績(jī)。成績(jī)的背后是視覺(jué)改革創(chuàng)新舉措的實(shí)踐和思考。

關(guān)鍵詞 縣市報(bào) 新聞攝影 中國(guó)新聞獎(jiǎng) 視覺(jué)改革

縣市平面媒體突圍的口子在哪里?在競(jìng)爭(zhēng)中,又如何去尋找支撐點(diǎn)?

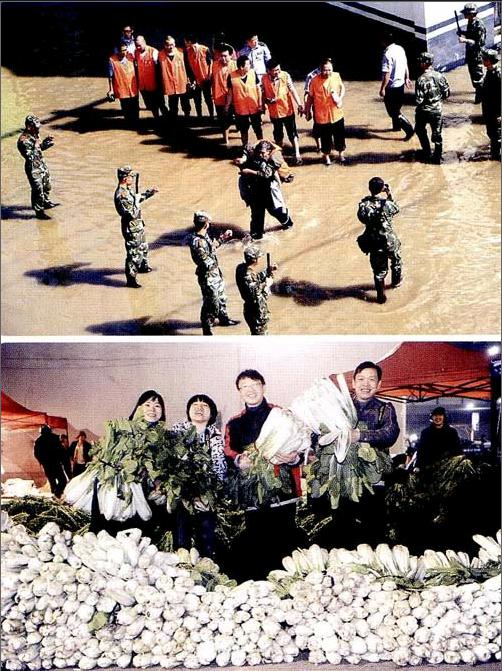

《余姚日?qǐng)?bào)》的新聞?wù)掌掇r(nóng)民工子女圓夢(mèng)“紅舞鞋”》《余姚看守所遭遇洪水安防失靈在押人員安全大轉(zhuǎn)移》先后于2013年和2014年獲中國(guó)新聞獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。近六年來(lái),《余姚日?qǐng)?bào)》以新聞攝影作為媒體融合的抓手,以視覺(jué)創(chuàng)新作為縣市媒體新聞改革的突破口,不斷探索縣市媒體在轉(zhuǎn)型中合適的支撐點(diǎn)。

一、改革:設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),重組專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍

當(dāng)下,縣市層面報(bào)紙讀者群體逐漸形成挑選傳播媒介、閱讀內(nèi)容的趨勢(shì)。這對(duì)縣市報(bào)紙而言,已不是接不接受的問(wèn)題,而是何時(shí)改革并適應(yīng)現(xiàn)狀的問(wèn)題。新聞攝影可以作為報(bào)紙改革的突破口。而改革的第一把火,應(yīng)該從報(bào)社自身開(kāi)始。

2010年前,同大多數(shù)縣市報(bào)紙一樣,《余姚日?qǐng)?bào)》的攝影記者分屬各個(gè)部室,分頭作戰(zhàn),鮮有團(tuán)隊(duì)協(xié)同“作戰(zhàn)”。遇到重大新聞主題,圖文報(bào)道往往因缺乏整體策劃、協(xié)作,導(dǎo)致采訪圖片積壓與版面鬧“圖片荒”共存的矛盾現(xiàn)象,時(shí)不時(shí)出現(xiàn)攝影記者“采訪撞車(chē)”。

(一)重組隊(duì)伍。2010年6月,《余姚日?qǐng)?bào)》對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,整合分散在各個(gè)部門(mén)的攝影記者,并向社會(huì)公開(kāi)招考攝影記者,專(zhuān)門(mén)設(shè)立攝影美術(shù)部。這個(gè)部門(mén)并不是傳統(tǒng)意義上攝影記者的簡(jiǎn)單組合,而是以“新聞視覺(jué)化”為理念,主導(dǎo)圖片新聞采集、編輯,每天各個(gè)版面所用圖片均以該部門(mén)推薦圖片為準(zhǔn),大大提高報(bào)紙新聞攝影的生產(chǎn)力、傳播力和影響力。

(二)建立報(bào)社圖片庫(kù)。《余姚日?qǐng)?bào)》在全國(guó)縣市報(bào)內(nèi)率先引進(jìn)一套先進(jìn)的圖片管理系統(tǒng),建立了余姚日?qǐng)?bào)圖片庫(kù),實(shí)現(xiàn)了記者和通訊員照片一個(gè)口子“進(jìn)出”,徹底消除通訊員一圖多投的隱患,從而在圖片管理方面與國(guó)內(nèi)主流媒體接軌。

(三)加強(qiáng)接地氣的基層報(bào)道策劃。《余姚日?qǐng)?bào)》要求攝影記者加強(qiáng)接地氣的基層報(bào)道策劃,策劃思路堅(jiān)決杜絕老套的“四季歌”模式。圖片報(bào)道“夜伴菜場(chǎng)”被《人民日?qǐng)?bào)》“連線基層”版大篇幅采用。余姚市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是寧波“菜籃子”的“心臟”,有近4000位從業(yè)人員。這里每天的交易從零時(shí)開(kāi)始,因此選題會(huì)上決定,攝影記者們于深夜冒低溫前往采訪。報(bào)道抓住與讀者生活息息相關(guān)的內(nèi)容,輔以夜景,效果獨(dú)特。見(jiàn)報(bào)后,不少讀者打電話到報(bào)社對(duì)攝影記者點(diǎn)贊。

2015年5月,“視覺(jué)生活”版刊發(fā)的《城市“地下工作者”》(組照)獲得浙江新聞獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。該報(bào)道是2013年余姚特大洪災(zāi)的后續(xù)報(bào)道。我們策劃時(shí),放棄常規(guī)思路,聚焦平時(shí)很少關(guān)注的地下管道清淤工作。為真實(shí)呈現(xiàn)地下管道清淤工的艱辛,攝影記者長(zhǎng)時(shí)間跟蹤拍攝,晝夜跟隨工人鉆入地下五米深的管道進(jìn)行采訪。正因?yàn)椴稍L深入,照片才受到評(píng)委和讀者的青睞。

(四)為記者量身定做激勵(lì)機(jī)制。報(bào)社出臺(tái)一系列獎(jiǎng)勵(lì)政策,制定報(bào)社內(nèi)部好稿、市級(jí)以上備類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)新聞獎(jiǎng)的獎(jiǎng)勵(lì)額度,調(diào)動(dòng)和激發(fā)全員創(chuàng)精品的積極性和主動(dòng)性,攝影記者獲得的獎(jiǎng)勵(lì)在報(bào)社遙遙領(lǐng)先。同時(shí),為發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干在人才培養(yǎng)中的引領(lǐng)作用,2015年開(kāi)始,根據(jù)報(bào)社的“師徒結(jié)對(duì)傳幫帶”制度,在雙向選擇的基礎(chǔ)上,老記者與部年輕攝影記者結(jié)對(duì)子,在選題策劃、采訪報(bào)道等方面進(jìn)行一對(duì)一的傳幫帶。培養(yǎng)結(jié)束后,根據(jù)考核結(jié)果對(duì)優(yōu)秀導(dǎo)師和徒弟給予獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí),攝影美術(shù)部開(kāi)辟“交流吧”,建立每周集體交流制度,由攝影記者輪流“坐莊”,點(diǎn)評(píng)近期刊發(fā)的新聞攝影作品,學(xué)習(xí)探討本周?chē)?guó)內(nèi)外優(yōu)秀新聞攝影報(bào)道。同時(shí),《余姚日?qǐng)?bào)》還積極鼓勵(lì)攝影記者在滿足自身媒體需要的同時(shí)“走出去”,借助全國(guó)性學(xué)術(shù)團(tuán)體、全國(guó)性賽事等大平臺(tái)來(lái)檢驗(yàn)自身實(shí)力,不斷交流提升。

在激勵(lì)機(jī)制的推動(dòng)下,近幾年,《余姚日?qǐng)?bào)》攝影記者的新聞攝影作品4次搞得浙江新聞獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),20余次摘得中國(guó)地市報(bào)新聞獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),還有多件作品獲得中國(guó)新聞獎(jiǎng)、人民攝影“金鏡頭”金獎(jiǎng)等重要獎(jiǎng)項(xiàng)。攝影記者個(gè)人還獲得了全國(guó)地市報(bào)新聞攝影“百佳”記者、首屆全國(guó)地市報(bào)“十杰”青年攝影記者等多項(xiàng)榮譽(yù)。

二、搭建圖片平臺(tái),盤(pán)活影像資源

筆者認(rèn)為,視覺(jué)改革若無(wú)法與外界力量產(chǎn)生積極聯(lián)系,則很難有大發(fā)展。如何拓展圖片資源、匯聚攝影人群是視覺(jué)改革的重要一環(huán)。縱觀國(guó)內(nèi)圖片市場(chǎng),新華社、漢華易美等大型圖片機(jī)構(gòu)占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),同時(shí)很多報(bào)業(yè)集團(tuán)也建立覆蓋全省、輻射全國(guó)的圖片機(jī)構(gòu),那么,對(duì)于縣市級(jí)圖片市場(chǎng)而言,還有沒(méi)有機(jī)會(huì)?

2012年l2月,經(jīng)過(guò)一年多的試運(yùn)行,《余姚日?qǐng)?bào)》設(shè)立的“中國(guó)縣市圖片網(wǎng)”正式上線。上線以來(lái),中國(guó)縣市圖片網(wǎng)依托中國(guó)縣市傳媒新聞攝影學(xué)會(huì)官方網(wǎng)站的優(yōu)勢(shì)提升影響力。從2014年起,在一年一度的中國(guó)縣市傳媒優(yōu)秀攝影作品評(píng)選中,該網(wǎng)成為作品遞交通道,在確保評(píng)選工作順利進(jìn)行的同時(shí),網(wǎng)站注冊(cè)攝影師數(shù)量增加明顯,影響力迅速提高。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)縣市媒體同行和攝影愛(ài)好者的服務(wù)。例如,網(wǎng)站及時(shí)發(fā)布學(xué)會(huì)相關(guān)消息,定期展出全國(guó)縣市報(bào)同行的優(yōu)秀版面,通過(guò)網(wǎng)站組織開(kāi)展全國(guó)性的“拍客”大賽、“美麗中國(guó)”聚焦塘棲古鎮(zhèn)、“四明風(fēng)光”全國(guó)攝影大獎(jiǎng)賽等活動(dòng)。截至2015年底,中國(guó)縣市圖片網(wǎng)訪問(wèn)總量已超過(guò)1200萬(wàn)人次,“一庫(kù)一網(wǎng)”圖片總量超過(guò)15萬(wàn)張,其中不少圖片的新聞價(jià)值和歷史價(jià)值不可低估。

三、改版:合理提升視覺(jué)新聞比例,激發(fā)活力

在快節(jié)奏的信息時(shí)代,要吸引和留住讀者的目光,改版便成為常用手段。筆者認(rèn)為,視覺(jué)改版要走出簡(jiǎn)單“版式美化”的誤區(qū),重視合理提升版面視覺(jué)新聞比例,呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)攝影作品,匯聚報(bào)社內(nèi)外攝影資源。2015年新改版后,《余姚日?qǐng)?bào)》每月固定攝影專(zhuān)版從一期增至五期。

“阿拉拍客”版面依托中國(guó)縣市圖片網(wǎng),聚合轉(zhuǎn)型紀(jì)實(shí)攝影的愛(ài)好者。隨著《余姚同報(bào)》主題攝影月賽的多年推廣,越來(lái)越多的攝影愛(ài)好者開(kāi)始拍攝新聞紀(jì)實(shí)圖片,我們適時(shí)推出了刊登新聞紀(jì)實(shí)圖片的“阿拉拍客”版面。通過(guò)該版把轉(zhuǎn)型較好的攝影愛(ài)好者進(jìn)一步引向更深層次的新聞紀(jì)實(shí)攝影。縣市基層的新聞紀(jì)實(shí)題材相對(duì)薄弱,我們依托中國(guó)縣市圖片網(wǎng)把征稿范圍擴(kuò)展到全國(guó),期間來(lái)自山東、上海等地的作品頻見(jiàn)報(bào)端。

“視覺(jué)生活”版面拷問(wèn)記者的深度報(bào)道能力。該版自推出后均由攝影記者完成,以此確保攝影記者每年都能高質(zhì)量完成1至2個(gè)深度報(bào)道,解決讀者對(duì)精品報(bào)道的閱讀訴求。目前,該版刊出的作品獲得1個(gè)中國(guó)新聞獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)和2個(gè)浙江新聞獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

四、組建社會(huì)團(tuán)體,打造攝影生態(tài)圈

組建全國(guó)性新聞攝影學(xué)術(shù)團(tuán)體。為拓展縣市新聞攝影人的交流渠道,2012年11月,在相關(guān)部門(mén)支持下,余姚日?qǐng)?bào)社率先發(fā)起的專(zhuān)門(mén)從事新聞攝影交流、研討、評(píng)優(yōu)的全國(guó)性學(xué)術(shù)團(tuán)體——中國(guó)縣市傳媒新聞攝影學(xué)會(huì)在余姚成立。學(xué)會(huì)成立以來(lái),通過(guò)過(guò)評(píng)獎(jiǎng)、研討、交流等多種形式,推進(jìn)基層報(bào)紙的新聞攝影水平,為報(bào)社的各類(lèi)媒體在讀圖時(shí)代搶占業(yè)務(wù)制高點(diǎn)提供學(xué)術(shù)支持。

做大做強(qiáng)攝影活動(dòng)。《余姚日?qǐng)?bào)》舉辦新聞攝影名家論壇、余姚市民攝影節(jié)等活動(dòng),延伸攝影觸角。其中,“同一個(gè)鏡頭”系列影賽活動(dòng)力求打造當(dāng)?shù)財(cái)z影活動(dòng)品牌。“同一個(gè)鏡頭·聚焦中國(guó)裘皮服裝節(jié)”“同一個(gè)鏡頭·聚焦新鳳山”等系列活動(dòng)中,我們?yōu)楹献鲉挝惶峁﹫D片創(chuàng)作,攝影愛(ài)好者獲得采風(fēng)拍攝機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)多方共贏。同時(shí),結(jié)合該活動(dòng)舉辦新聞攝影名家論壇,邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)新聞攝影名家做客余姚,提升攝影發(fā)燒友的拍攝理念。當(dāng)下,“同一個(gè)鏡頭”系列影賽活動(dòng)在余姚攝影人中關(guān)注度高、影響力大,成為一個(gè)頗受追捧的攝影活動(dòng)品牌。一些單位已經(jīng)主動(dòng)尋求合作舉辦“同一個(gè)鏡頭”系列影賽活動(dòng)。

用好“草根記者”隊(duì)伍。縣市業(yè)余攝影隊(duì)伍現(xiàn)狀是:大多拿著卡片機(jī)的人在拍新聞圖片,拿著專(zhuān)業(yè)單反相機(jī)的人在拍風(fēng)光。如何讓拿著專(zhuān)業(yè)單反相機(jī)的愛(ài)好者為報(bào)紙拍攝新聞圖片?《余姚日?qǐng)?bào)》連續(xù)六年推出主題攝影月賽活動(dòng),通過(guò)設(shè)置主題來(lái)引導(dǎo)攝影愛(ài)好者拍攝新聞紀(jì)實(shí)類(lèi)題材。2011年4月20日,《余姚日?qǐng)?bào)》攝影美術(shù)部牽頭成立了俱樂(lè)部式的松散攝影團(tuán)隊(duì)——“余姚市民攝影聯(lián)盟”。運(yùn)作兩年后,《余姚日?qǐng)?bào)》在民政部門(mén)注冊(cè)登記成立了全國(guó)酋家由于縣市報(bào)主管的非專(zhuān)業(yè)攝影人組成的法入團(tuán)體一一余姚市市民攝影聯(lián)合會(huì)。目前該會(huì)有核心攝友150余名,遍布余姚城鄉(xiāng)各行各業(yè),一批出自他們之手的鮮活圖片新聞?lì)l見(jiàn)報(bào)端,特別是在突發(fā)重大事件中為余姚日?qǐng)?bào)提供了許多難得的瞬間。此舉進(jìn)一步整合了民間攝影愛(ài)好者的力量,推動(dòng)余姚新聞攝影事業(yè)的繁榮發(fā)展。