發光裝飾陶瓷磚的研制

盛正強++李小女++歐志勇++王少華

摘 要:本文從傳統陶瓷制備工藝出發比較了不同種類的長余輝發光材料的發光性能,并研究了制備工藝和發光材料的含量對釉面發光和釉面性能的影響;同時,探討了坯釉結合性和發光材料的發光機理。結果表明:選用合適的發光材料和合適的配比,結合二次布料工藝(干法布料),能夠成功制備出發光裝飾陶瓷磚。

關鍵詞:長余輝材料;發光陶瓷;干法布料;二次布料

1 前言

發光是物體不經過熱階段而將其內部以某種方式吸收的能量直接轉換為非平衡輻射的現象,若固體物體發射出來的光在可見光或者近似可見光區域則把該物體稱為固體發光材料[1]。長余輝發光材料是光致發光材料的一種,它是一類吸收太陽光或人工光源所產生的光能并將其儲存起來,使電子處于激發態,當光激發停止后,在熱擾動下再把儲存的能量以光的形式釋放出來的一種新型綠色發光材料[1-2]。長余輝發光材料因具有獨特的高亮度、快吸收、長蓄光、化學穩定性好,以及耐候性強等優良理化性能而廣泛應用于建筑裝飾、交通運輸、消防安全、儀器儀表、廣告牌匾、珠寶首飾等領域[2-4],如:在建筑物裝飾領域常見的夜光石膏天花板、吊棚、霓虹裝飾、緊急出口、危險區域、疏通通道等。而將長余輝發光材料的這一發光特效引入建筑陶瓷裝飾中,用于家居衛生間、廚房、客廳地面和大型壁畫鑲嵌,既美觀又實用,同時還能滿足人們對多樣化、個性化、藝術化的裝飾需求,更能根據個人喜好進行DIY設計,創作出美麗神奇的夜光效果。因此,研發發光陶瓷已成為建筑陶瓷行業關注的熱點。

發光釉料是指將基礎釉料與發光材料按一定比例混合后施于坯體表面,燒成后具有發光功能的一種釉料[5]。它可以吸收陽光或其它散射光,吸蓄光能以后發生活化,而發出強光,發光時間長達12 h以上,并且發光性能可重復再現,維持發光效果長達15年。

本文從傳統陶瓷制備工藝出發比較了不同種類的長余輝發光材料的發光性能,并研究了制備工藝和發光材料的含量對釉面發光和釉面性能的影響,成功制備出效果理想的發光裝飾陶瓷磚。

2 實驗內容

2.1 實驗流程

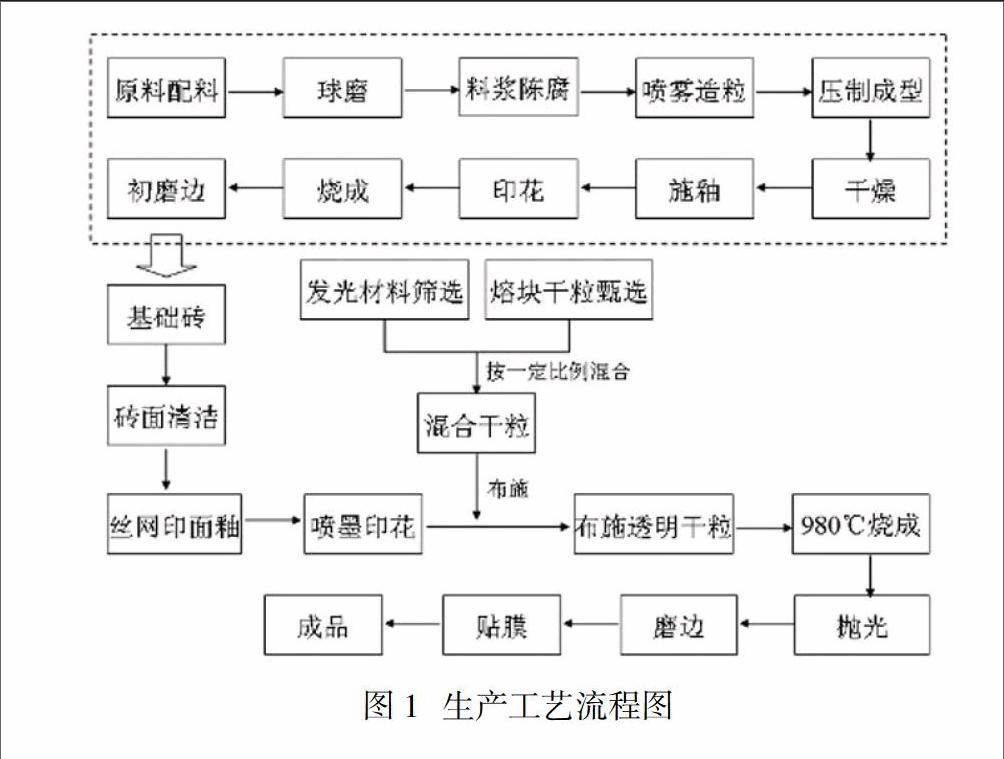

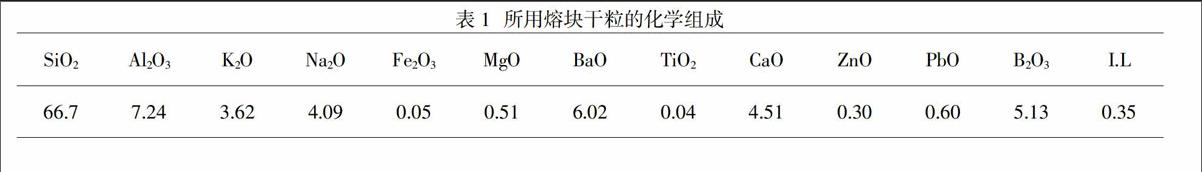

本實驗以現有二次干粒技術陶瓷磚生產工藝為基礎,首先在一次燒后的基礎磚上通過噴墨方式打印圖案;再將長余輝發光材料與熔塊干粒(其組成見表1)按不同配比混合,經大孔徑絲網將混合干粒布施于產品表面;最后整體覆蓋一層透明干粒,把長余輝發光材料封閉在釉層中間,起到有效的保護作用。同時,使產品產生通透的質感,具有類似玉質和寶石的魅力。其生產工藝流程如圖1所示。

2.2 實驗表征

釉面的發光效果和缺陷主要通過肉眼進行判斷。電鏡圖片則是采用德國ZEISS公司生產的LEO1530VP掃描電鏡。樣品在測試前用5 vol%的HF溶液腐蝕30 s。

3 結果分析與討論

3.1 發光材料的選擇

長余輝發光材料主要有硫化物基質、磷酸鹽基質、硅酸鹽基質、硼酸鹽基質、鋁酸鹽基質,其中硫化物基質和堿土鋁酸鹽基質兩大體系在稀土長余輝發光材料的發展歷史中占有舉足輕重的地位。目前達到實用化程度的鋁酸鹽體系長余輝發光材料有:發藍紫光的CaAl2O4:Eu,Nd、發藍綠光的Sr4Al14O25:Eu,Dy和發黃綠光的SrAl2O4:Eu,Dy。鋁酸鹽基質長余輝發光材料因具有優良的光譜性能、超長余輝特性、優異的化學穩定性而受到廣大科研工作者的關注,被人們譽為第二代蓄光型長余輝發光材料。

本實驗選用顆粒粒徑為160~350目的堿土鋁酸鹽體系長余輝發光材料在960~980 ℃下進行燒結,各種長余輝發光材料單獨使用和與干粒混合后的發光效果見表2。通過對不同種類長余輝發光材料的發光效果進行分析及在陶瓷磚應用過程中呈現的物理化學性能進行綜合評價,從而選出符合條件的長余輝發光材料。

從表2中可以看出,無論是單獨使用還是與干粒混合,編號為5001的長余輝發光材料的燒結程度較好,發光能力強,發光持續時間長,夜光發光效果最佳。故選用該材料進行后續的研究。

3.2 發光陶瓷磚的制備工藝對釉面發光的影響

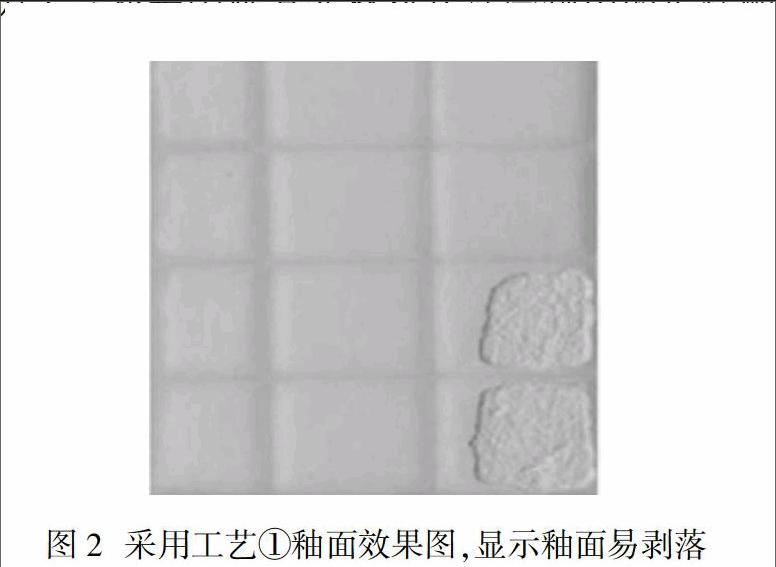

由于長余輝發光材料具有耐水性差、釉料容易沉降,與坯體結合性不好等缺陷。因此,排除采用傳統的濕法制釉工藝,而采用干法布料的方法進行實驗。實驗首先采取的工藝路線為(工藝①):干法布施長余輝發光材料→布透明干粒→燒成→拋光,但發現單獨布施的那層純長余輝發光材料在正常燒成條件(970 ℃)下不能完全燒結,坯釉的結合性能很差,非常容易產生釉面剝落(如圖2所示)。接著嘗試了工藝②:干法布施長余輝發光材料和熔塊干粒的混合物→燒成→拋光。然而可能因釉層始熔溫度較低使得坯體或釉中的氣泡未能及時排出,隨著燒成過程的進行,部分氣孔逐漸向表面遷移(如圖3所示),當后期經過拋光處理后,孔洞暴露在釉層表面,影響釉面效果。為了減少釉面氣孔率,提高釉面效果,最終決定采取二次干料布料工藝,在長余輝發光材料和干粒混合物的表面上再布施一層透明干粒,得到工藝③:布施長余輝發光材料和熔塊干粒的混合物→布透明干粒→燒成→拋光。此工藝過程長余輝發光材料混合干粒和透明干粒均經一次燒成,確保了長余輝發光材料的發光性能,同時所有原料反應更加充分,結合性能更好。

3.3 長余輝發光材料的含量對釉面發光的影響

為了尋找長余輝發光材料在混合物中的最佳配比,分別在混合物中加入質量分數為20%、40%、100%的長余輝發光材料進行對比。試樣在自然光下照射30 min后移至黑暗處,其結果見圖4。

從圖4中可以看出,隨著長余輝發光材料在混合干粒中的比例升高,發光效果越好,混入40%的5001的試樣發光強度明顯高于混入20%的試樣。但是釉面缺陷也隨著長余輝發光材料含量的增加而增多,當長余輝發光材料的含量大于某一臨界值時,坯釉的結合性能變差,產品表面開始出現剝落現象;當長余輝發光材料含量達到100%時(即純的的長余輝發光材料),產品表面有明顯的剝落痕跡(見圖4)。故通過上述一系列的實驗和對長余輝發光材料的參數檢測,最終確定長余輝發光材料的最佳摻入量為40%。

3.4 發光陶瓷磚坯釉的結合性能

樣品的結構示意圖如圖5所示,從下到上分別為:坯體層、面釉層、噴墨印花裝飾層、發光材料層、微晶熔塊層。在燒成過程中,坯和釉中的部分成份通過相互的擴散、熔解,形成了中間層,中間層的形成可促進坯釉間、不同材料間的熱應力均勻。發育良好的中間層填滿不同材料的表面,有助于釉和坯及發光材料層與熔塊干粒層相互牢固粘結在一起。中間層對坯釉結合性的影響主要表現在:(1) 降低了釉的膨脹系數,消除釉裂;(2) 若中間層生長成了與坯體性質相似的晶體,則有利于坯釉結合;(3) 釉溶解了部分坯體表面,并滲入坯體,坯釉接觸面積增加,有利于釉的粘附,增加了坯釉適應性。

本實驗通過分析坯釉中間層的發育程度來判斷坯釉的結合性和適應性,如圖6所示。

從圖6中可以清楚看到,坯體層和釉層相互滲透反應形成中間層,且從釉層到坯層有良好的過渡,保證了最終發光裝飾陶瓷的各項優異的性能。

3.5 發光材料的發光機理

發光陶瓷磚發光機理能級結構示意圖如圖7所示。

從上述實驗可以看出,本實驗發光裝飾陶瓷磚主要是發藍綠光,樣品在光照作用下其中的基質(鋁酸鍶)晶格吸收了激發能,并將吸收的能量傳遞給激活劑離子(Eu2+),使激活劑離子的最外層電子吸收能量后由基態8S7/2能級躍遷到激發態4f65d能級(圖7中的過程1),其中一部分電子由4f65d返回8S7/2時產生Eu2+的特征發光(圖7中的過程2),波長500 nm;另一部分電子被發光材料中的空穴陷阱能級所俘獲(圖7中的過程3)而儲存起來。在熱擾動作用下,陷阱能級中所儲存的電子陸續返回4f65d激發態(圖7中過程4)而參與Eu2+的發光(圖7中的過程2),當停止光源照射后上述發光中的第一部分已經不存在,而被陷阱能級所俘獲并存儲起來的電子在室溫下不斷回到4f65d激發態,返回基態時再次發光,即余輝。余輝時間的長短與陷阱能級中的電子的數量及吸收的能量有關,陷阱能級中的電子數量越多余輝時間越長,吸收的能量越多電子越容易克服陷阱能級與激發態之間的能級勢壘,從而產生持續發光的現象。

本實驗選用的是Eu2+、Dy3+共摻鋁酸鍶發光材料,其中的Eu2+為發光中心,Dy3+是為增加晶體中電子陷阱的數量,從而達到延長余輝時間的目的。本實驗的發光裝飾陶瓷磚的余輝時間長達12 h以上,夜光效果比較理想,發藍綠光,與可見光電磁波譜(見圖8)相符。

4 結論

(1) 無論是單獨使用還是與干粒混合,編號為5001的長余輝發光材料的燒結程度較好,發光能力強,發光持續時間長,夜光發光效果最佳。

(2) 通過二次布料工藝,先布施一層長余輝發光材料和干粒的混合物,再布施一層透明干粒的方法可以成功制備出發光效果較好的裝飾陶瓷磚。

(3) 長余輝發光材料的最優加入量為40 wt%。

參考文獻

[1] 王萍萍. 全彩色長余輝材料的制備及發光性能研究[D].青島:中

國海洋大學, 2011.

[2] 吳家亮. 稀土摻雜鋁酸鍶長余輝發光材料制備與性能研究[D].

杭州:杭州電子科技大學, 2011.

[3] Kaya S.Y., Karasu B. Process parameters determination of phos

phorescent pigment added, frit-based wall tiles vetrosa

decorations[J]. Ceram Int, 2012, 38 (4): 2757-2766.

[4] 肖志國, 羅昔賢, 夏威, 等. 長余輝發光材料在陶瓷行業的應用

研究[J]. 中國稀土學報, 2001, (06): 561-565.

[5] 邱子鳳, 王磊, 鄭華德. 發光釉料的應用現狀和展望[J]. 現代技

術陶瓷, 2005, (01): 35-37.