Ilizarov骨搬移技術在促進創傷性骨髓炎患者肢體功能中的機制研究

陳文峰

Ilizarov骨搬移技術在促進創傷性骨髓炎患者肢體功能中的機制研究

陳文峰

目的探究Ilizarov骨搬移技術在促進創傷性骨髓炎患者肢體功能中的機制。方法50例創傷性骨髓炎患者,隨機分成對照組與觀察組,各25例。兩組患者均接受常規的清創、封閉負壓引流,對照組在常規治療基礎上采用骨移植內固定手術,觀察組在常規治療的基礎上應用Ilizarov骨搬移技術。兩組患者在治療后對骨折療效優良率、修復的骨缺損平均長度和術后的并發癥情況進行比較。結果治療后,觀察組骨折療效優良率68%明顯高于對照組的骨折療效優良率44%,差異有統計學的意義(P<0.05)。觀察組修復的骨缺損平均長度(6.9±0.4)cm,對照組修復的骨缺損平均長度(2.7±0.1)cm,兩組比較差異有統計學的意義(P<0.05)。術后,觀察組的有2例患者存在骨不連,1例患者出現再度感染,對照組中存在5例骨不連和5例再度感染的患者,兩組不良反應發生情況比較差異有統計學的意義(P<0.05)。結論Ilizarov骨搬移技術可以有效的促進創傷性骨髓炎患者肢體功能,術后感染發生率低,手術操作簡單,可在臨床中推廣應用。

Ilizarov骨搬移技術;創傷性骨髓炎;肢體功能

創傷性骨髓炎發生因骨組織在創傷后出現感染,在下肢骨組織中的發生率較高,特別是粉碎性骨折,骨折術后的內固定感染容易誘發骨髓炎[1]。患者在發病后容易出現發熱,紅腫等癥狀,嚴重時需要截肢。因此,在臨床中需要根據患者的病情的發展情況制定治療方案,及時治療防止出現嚴重的并發癥[2]。臨床中Ilizarov骨搬移技術在創傷性骨髓炎的治療中應用在逐漸增多,本研究發現Ilizarov骨搬移技術在治療創傷性骨髓炎患者的療效較好,并發癥發生較少,并針對Ilizarov骨搬移技術的作用機制進行了研究。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2010年3月1日~2015年3月1日在本院治療的創傷性骨髓炎患者50例選入的患者為脛骨骨折后內固定出現骨髓炎,排除嚴重的心、肝、腎功能異常,骨質疏松的患者。隨機分為對照組與觀察組,各25例。對照組中男18例,女7例,年齡18~50歲,平均年齡(34.6±6.4)歲。觀察組中男20例,女5例,年齡18~50歲,平均年齡(36.2± 6.1)歲。兩組患者年齡、性別等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者在手術之前進行常規的術前檢查,對創傷面進行清創,同時進行封閉負壓引流。

對照組患者行骨移植內固定術,患者采用腰硬膜外麻醉,在麻醉后,進行常規消毒,在原手術切口位置切開,逐層剝離露出病變骨組織,將壞死的組織等徹底的清除,清除骨折斷端硬化骨,測量缺損的骨長度,在兩斷端間植入自體髂骨并固定,引流縫合。

觀察組應用Ilizarov骨搬移術治療,采用與對照組相同的麻醉和消毒,首先,在原手術切口位置切開,暴露出現感染的骨組織,進行徹底的清創,修整骨折斷面。然后,在外固定器的幫助下將兩斷端固定,在固定打釘時需要選擇安全位置,避免血管和神經的損傷。另外,根據骨損傷位置用骨刀對其進行橫行截斷,在截骨后需要保護好骨膜完整性和周圍的組織。兩組患者在手術后均應用抗生素治療,觀察組定期對固定器的釘道消毒,叮囑患者進行肌肉運動,關節活動,每天調整固定橫桿,縱向搬移截斷的骨塊,直到兩斷端碰在一起將缺損閉合。兩組患者骨端的骨膜等張成熟后,去除固定裝置和內移植的固定釘等。兩組患者在治療后對治療效果和并發癥情況進行比較。

1.3 評價指標[3]創傷性骨髓炎骨折治療后的效果評價采用骨折優良率評價,在感染、神經血管損傷、旋轉、內外翻、疼痛、膝關節活動度方面分優、良、中、差四個等級。優良率=(優+良)/總例數×100%。根據兩組的骨損傷修復的最長和最短長度,計算平均長度。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用 χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

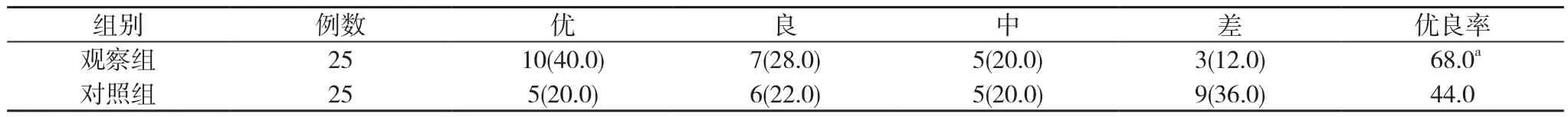

2.1 兩組患者治療效果比較 治療后觀察組骨折療效優良率68.0%明顯高于對照組的骨折療效優良率44.0%,差異有統計學的意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者骨折優良率比較[n(%),%]

2.2 兩組患者修復的骨缺損長度比較 觀察組修復的骨缺損平均長度(6.9±0.4)cm,對照組修復的骨缺損平均長度(2.7±0.1)cm,兩組比較差異有統計學的意義(P<0.05)。

2.3 兩組患者不良反應比較 術后,觀察組的有2例患者存在骨不連,1例患者出現再度感染,對照組中存在5例骨不連和5例再度感染的患者,兩組比較差異有統計學的意義(P<0.05)。

3 討論

Ilizarov骨搬移技術的作用機制是應用損傷肢體外的固定裝置支撐骨缺損的位置,在骨缺損的位置處將骨干的上端或者下端截開,在外固定器作用下移動鋼釘位置,以骨生長的速度推算移動固定器,保證骨塊間逐步的接近至對接,達到治療創傷性骨髓炎的目的[4,5]。

本研究中發現Ilizarov骨搬移術治療后的骨折優良率較高,并發癥發生較少,可以修復的骨缺損的長度較長。治療效果明顯優于移植骨內固定。治療后,觀察組骨折療效優良率68%高于對照組的44%;觀察組修復的骨缺損平均長度(6.9±0.4)cm長于對照組(2.7±0.1)cm;觀察組的有2例患者存在骨不連,1例患者出現再度感染,對照組中存在5例骨不連和5例再度感染的患者,兩組比較差異有統計學的意義(P<0.05)。

綜上所述,Ilizarov骨搬移技術可以有效的促進創傷性骨髓炎患者肢體功能,術后感染發生率低,手術操作簡單,可在臨床中推廣應用。

[1]侯福山,尹蕓生,潘耀峰,等.骨搬移治療脛骨骨髓炎伴大段骨缺損的療效觀察.實用骨科雜志,2015,8(21) : 757-760.

[2]韓立仁,穆衛東,陳志強,等.Ilizarov 骨搬移技術治療脛骨大段骨缺損合并軟組織缺損.中華創傷雜志,2011,27(10) : 901-904.

[3]李朋,杜剛強,張鍇,等.Ilizarov 技術治療脛骨創傷性骨髓炎的臨床研究.中國矯形外科雜志,2014,22(12):1133-1137.

[4]張華,李貴山,于新民,等.Ilizarov 技術治療脛骨慢性骨髓炎骨不連12 例.中國矯形外科雜志,2014,22(4):373-376.

[5]趙巍,秦泗河,任龍喜,等.串珠式多段骨滑移治療脛骨感染性骨缺損.中國矯形外科雜志,2015,23(13):1234-1236.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.20.061

2016-09-22]

528400 中山市中醫院骨二顯微創傷科