產后并發下肢深靜脈血栓形成的護理體會

魏華

產后并發下肢深靜脈血栓形成的護理體會

魏華

目的研究對產后并發下肢深靜脈血栓的產婦實施針對性護理模式的臨床效果。方法88例產后并發下肢深靜脈血栓的產婦,隨機分為對照組和觀察組,每組44例。對照組產后實施常規護理服務模式,觀察組產后實施針對性護理服務模式。比較兩組護理效果。結果觀察組護理滿意度為95.5%,高于對照組的81.8%(P<0.05)。觀察組產后并發肺栓塞1例,少于對照組的7例(P<0.05)。結論采用針對性護理模式對產后并發下肢深靜脈血栓的產婦實施護理的臨床效果非常明顯。

針對性護理;下肢深靜脈血栓;產后

產后下肢深靜脈血栓形成對產婦機體所造成的危害相對較大,如果產婦并發出現肺栓塞癥狀就很有可能直接導致死亡[1]。本次對采用針對性護理模式對產后并發下肢深靜脈血栓的產婦實施護理的臨床效果進行研究。現匯報如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2013年10月~2015年10月本院收治的88例產后并發下肢深靜脈血栓的產婦,隨機分為對照組和觀察組,每組44例。對照組初產婦28例,經產婦16例;年齡19~32歲,平均年齡(25.3±4.8)歲;孕周34~42周,平均孕周(39.4±1.5)周;下肢深靜脈血栓發病時間1~19 h,平均發病時間(8.1±4.7)h;體重43~74 kg,平均體重(54.9±6.7)kg;觀察組中初產婦29例,經產婦15例;年齡18~36歲,平均年齡(25.6±4.9)歲;孕周34~43周,平均孕周(39.1±1.5)周;下肢深靜脈血栓發病時間1~17 h,平均發病時間(8.3±4.6)h;體重43~77 kg,平均體重(54.6±6.2)kg。兩組產婦一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組產后實施常規護理服務模式,觀察組產后實施針對性護理服務模式,主要措施為:①一般護理:保證產婦處于絕對臥床休息狀態,將患肢適當抬高30cm左右,在膝關節下方位置墊一個軟枕,使膝關節的屈曲程度保持在15°左右,保持產婦下肢處于生理功能狀態,并避免對髂股靜脈造成壓迫。使產婦的皮膚保持清潔,注意對肢體進行針對性保暖,對患肢皮溫、顏色及動脈搏動等情況進行密切的觀察。在實施治療的過程中應該暫停對新生兒的母乳喂養。②抗凝及溶栓治療:靜脈滴注肝素的滴速水平不能過快,使用尿激酶實施全身溶栓治療和經導管進行局部溶栓治療時,應該對有出血傾向的產婦進行密切觀察,在用藥前應該了解產婦是否已經合并存在出血性疾病,產婦出現頭痛、嘔吐、意識障礙等癥狀時,應該高度警惕顱內出血的發生。在溶栓治療后應該囑產婦下床活動的時間不能過早,以免已經溶解的血栓發生脫落導致出現肺栓塞。③局部外敷:采用腫消散對患肢實施局部外敷護理,外敷治療的過程中應該有意識加強產婦皮膚的護理,在浸濕之后應該及時進行更換,使藥物的滲透性得到顯著性提高,在最大程度上避免皮膚濕疹及壓傷的出現,還應該定時、定點對下肢周徑水平進行測量,對腫脹消退情況進行密切觀察。④置管溶栓護理:溶栓導管的保留時間需要控制在10 d左右,采用濃度為0.05%的碘伏對導管引出皮膚位置進行消毒,并及時更換無菌敷料,1次/d,防止局部位置發生感染。采用超聲或靜脈造影對血栓的變化情況進行觀察,對溶栓導管的側孔位置進行調整,使其始終位于血栓內部,從而使溶栓治療的效果得到充分保障。拔導管操作前應該實施深靜脈造影,停用抗凝及溶栓藥物,活化部分凝血活酶時間(APTT)水平達到60 s以內之后,可以拔除導管和導管鞘,在對局部實施消毒處理后應該下進行加壓包扎。⑤ 肺栓塞護理:肺栓塞通常情況下會在血栓形成的2周左右發生,是下肢深靜脈血栓形成的一個最為嚴重的并發癥,主要癥狀表現為呼吸困難、胸悶、胸痛、咳嗽、咯血。一旦產婦并發肺栓塞,應該立即囑咐其處于平臥狀態,給予高濃度的氧氣吸入,避免劇烈活動與咳嗽,給予及時的抗凝和溶栓治療[2,3]。

1.3 觀察指標 采用本院自制問卷調查產婦滿意度,分為滿意、基本滿意及不滿意,滿意度=(滿意+基本滿意)/總例數×100%。比較兩組產后并發肺栓塞的例數。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

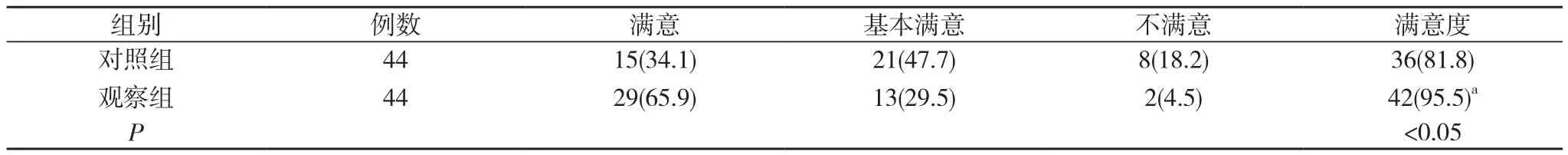

2.1 兩組護理滿意度比較 觀察組產婦對臨床產科產后護理服務模式的滿意度為95.5%,高于對照組的81.8%(P<0.05)。見表1。

表1 兩組護理滿意度比較[n(%)]

2.2 兩組產后并發肺栓塞例數比較 對照組產婦有7例在產后并發肺栓塞,觀察組有1例,比較差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

促進產婦在產后的下肢靜脈血液回流,使靜脈內膜的損傷現象減少,在最大程度上防止血液處于高凝狀態,可以對產后下肢深靜脈血栓形成產生積極有效的預防效果。產后下肢深靜脈血栓形成后應該對產婦實施積極的抗凝和溶栓治療,對出現腫脹的肢體實施局部外敷處理,并對產婦有無出血傾向進行密切觀察和準確的判斷。在臨床產科護理服務過程中,應用針對性護理模式對產后并發出現下肢深靜脈血栓的產婦實施護理,主要可以通過對產婦實施積極有效的溶栓和抗凝治療,進一步配合針對性的護理干預措施,從而使產后下肢深靜脈血栓疾病的治療效果提高,使治療速度加快,在最大程度上防止產后并發肺栓塞,對產婦的康復可以產生積極的促進作用,最大程度上保證產婦的安全。

[1]黃菊.護理干預對預防下肢骨折手術后深靜脈血栓形成的作用.齊魯護理雜志,2011,17(13):122-123.

[2]肖光輝.中西醫結合治療急性下肢深靜脈血栓形成82例.北方藥學,2013,10(8):29-30.

[3]易芬蘭.間歇充氣壓力泵輔助預防婦科盆腔術后下肢深靜脈血栓的療效觀察.實用醫學雜志,2012,28(3):501.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.20.163

2016-09-22]

463400 河南省平輿縣人民醫院婦科