2017年北京市區級獸醫實驗室間檢測能力比對結果分析

吳 迪, 杜 鵑, 巴洪宇, 吳惠明, 周德剛

(北京市動物疫病預防控制中心, 北京 大興 102629)

獸醫實驗室間檢測能力比對是農業部加強實驗室管理與建設的重要舉措[1],是實驗室質量控制的重要手段[2]。近年來,我國動物疫病防控工作取得了重要成效,公共衛生安全保障水平不斷提高[3],但仍面臨國內外各種新發動物疫病的嚴峻挑戰, 研究表明,口蹄疫、高致病性禽流感等重大動物疫病仍在部分區域呈流行態勢,存在免疫帶毒和免疫臨床發病現象;布魯菌病發病率呈上升趨勢,局部地區甚至出現暴發流行[4]。因此,獸醫實驗室在開展動物疫病防控工作中的地位顯得尤為重要,這就要求獸醫實驗室保持較高的檢測水平。區級獸醫實驗室主要職能為動物疫病檢測、監測工作,對養殖業的持續健康發展起著重要作用。根據《農業部辦公廳關于開展2017年獸醫系統實驗室檢測能力比對工作的通知》[5]及《北京市農業局關于開展2017年獸醫系統實驗室檢測能力比對工作的通知》[6],為確認北京市區級獸醫實驗室動物疫病檢測能力水平, 2017年7月,北京市動物疫病預防控制中心[7]組織北京市13個區級獸醫實驗室,通過口蹄疫、高致病性禽流感與布魯菌病3種動物疫病進行比對工作,以期為基層獸醫實驗室建設與質量控制提供科學理論依據。

1 材料與方法

1.1 比對范圍 2017年北京市13個區級獸醫實驗室參與了實驗室檢測能力比對工作。

1.2 比對項目 根據北京市農業局關于開展2017年獸醫系統實驗室檢測能力比對工作通知的相關要求,本次區級獸醫實驗室比對共設置3個比對項目,分別為H7N9亞型禽流感抗體血凝抑制試驗、口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測試驗、動物布魯菌病抗體檢測試驗。

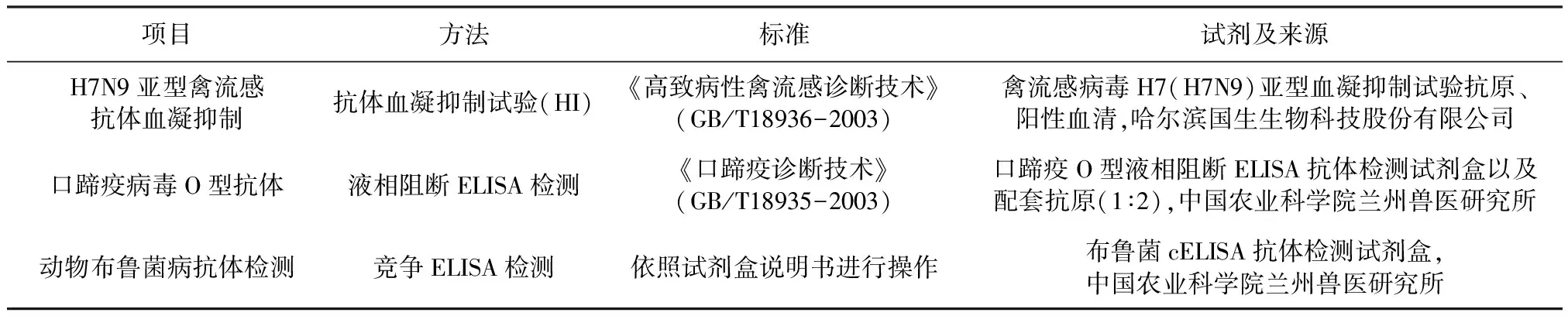

1.3 比對方法 3個比對項目所采用的比對方法、標準依據及試劑耗材,見表1。

表1 比對項目的標準、方法和試劑

1.4 比對樣品 禽流感配套盲樣血清樣品由哈爾濱國生生物科技股份有限公司制備與標定,口蹄疫配套盲樣血清樣品、布魯菌配套盲樣血清樣品,由中國農業科學院蘭州獸醫研究所制備與標定,北京市動物疫病預防控制中心實驗室管理科負責完成樣品的分裝和編號,并將樣品在統一時間發放給參與比對的各個實驗室。

1.4.1 禽流感血清樣品 禽流感血凝抑制試驗檢測樣品共準備70份,其中強陽性樣品21份,抗體效價標定為8 log2,弱陽性樣品35份,抗體效價標定為6 log2,陰性樣品14份。

1.4.2 口蹄疫O型血清樣品 強陽性樣品32份,抗體效價標定為1∶720;弱陽性樣品32份,抗體效價標定為1∶180;陰性樣品16份。

1.4.3 布魯菌病盲樣血清樣品 盲樣血清共80份,其中陽性樣品64份,陰性樣品16份。

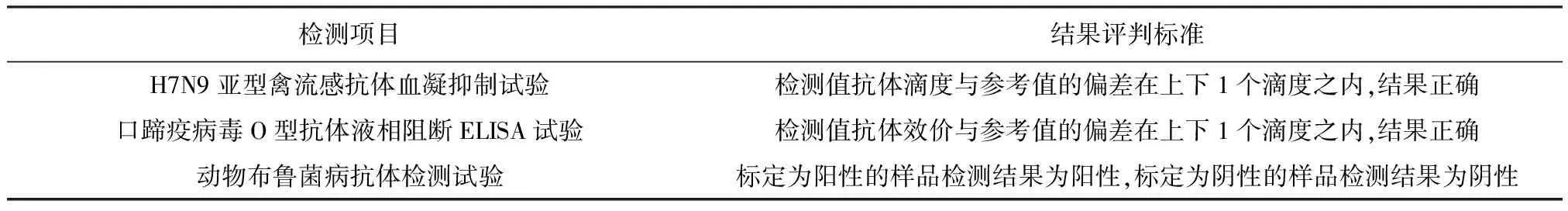

1.5 結果評判標準 結果評判標準詳見表2。

2 結果與分析

表2 檢測項目結果判定標準

2.1 總體結果 北京市13個實驗室參加區級獸醫系統實驗室檢測能力比對,比對設置H7N9亞型禽流感抗體血凝抑制試驗、口蹄疫病毒抗體檢測試驗、動物布魯菌病抗體檢測試驗3個檢測項目,9個實驗室比對項目全部正確,符合要求,4個實驗室的1個檢測項目(口蹄疫病毒抗體阻斷ELISA試驗)共11份檢測樣品檢測結果與參考值不一致。

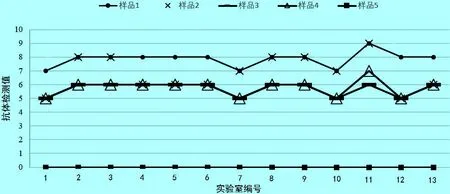

2.2 H7N9亞型禽流感抗體血凝抑制試驗檢測能力比對結果 13個區級實驗室在H7N9亞型禽流感抗體血凝抑制試驗比對項目中檢測結果全部正確,檢測結果與參考值偏差不超過上下1個滴度,符合率為100%。具體結果見圖1。結果顯示,北京市各區級實驗室對H7N9亞型禽流感抗體血凝抑制試驗(HI)比對項目已能夠熟練操作,并具備出具正確檢測報告的能力,實驗室檢測結果重復性較好(12/13)。其中實驗室6在同一抗體滴度樣品檢測過程中,出現了不同的結果,需進一步提升該項目的檢測水平,以確保實驗的穩定性。

圖1 H7N9亞型禽流感抗體血凝抑制試驗檢測結果

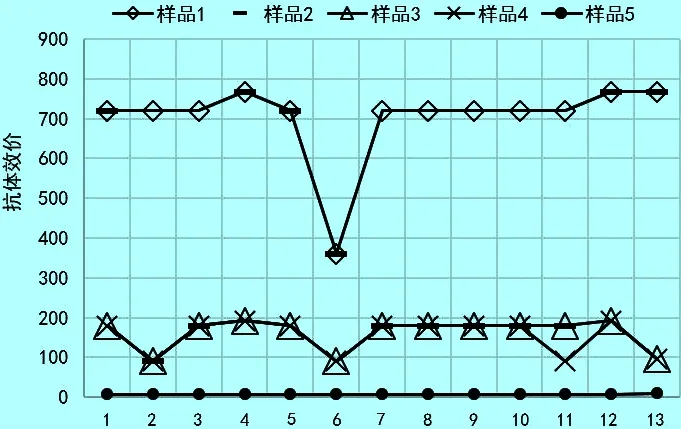

2.3 口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測試驗比對結果 13個實驗室中有9個實驗室比對結果完全正確,其中7個實驗室(實驗室1、3、5、7、8、9、10)強陽性、弱陽性與陰性5份樣品的抗體效價與標定值完全符合,實驗室4與實驗室12的檢測結果一致,均在標定參考范圍之內,但與7個實驗室的抗體效價結果不一致,原因為計算最終抗體效價時沒有按照試劑盒說明書的計算方法,而采用了抗體效價取平均值的計算方法。13個實驗室中有4個實驗室的11份樣品結果不正確,其中實驗室6的強陽性與弱陽性4份樣品的檢測結果均不正確,分析原因為病毒抗原在稀釋過程中未按試劑盒說明書中指定稀釋倍數進行稀釋。實驗室2、11、13也在不同樣品的檢測中出現問題。具體結果見圖2。總之,口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測項目出現較多的問題,說明區級實驗室在半定量檢測項目中還有待加強。

圖2 口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測結果

2.4 動物布魯菌病抗體檢測試驗比對結果 13個實驗室共檢測陽性樣品4份,陰性樣品1份,檢測結果全部正確,結果見表3。北京市13個區級實驗室在動物布魯菌病抗體檢測項目上具備成熟的檢測技術,能夠出具正確的檢測報告。

表3 動物布魯菌病抗體檢測比對結果

3 討論

本次獸醫實驗室比對共設置3個比對項目,分別是H7N9亞型禽流感抗體血凝抑制試驗、口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測試驗、動物布魯菌病抗體檢測試驗。3個比對項目均為基于血清學方法建立的檢測試驗,一是血清學檢測在基層獸醫實驗室的重要地位,二是13個實驗室并未全部具有病原學檢測的能力。這3種動物疫病在農業部動物疫病分類名錄中屬于一、二類動物疫病[8],對評估基層獸醫實驗室能力水平具有重要意義。

本次比對試驗共檢測本市13個區級獸醫實驗室的3個項目,其中9個實驗室比對項目全部符合,4個實驗室的一個檢測項目(口蹄疫病毒抗體阻斷ELISA試驗)共11份檢測樣品檢測結果與參考值不一致,禽流感比對項目檢測值均在參考值上下1個滴度范圍內,動物布魯菌病抗體檢測結果全部正確,說明我市獸醫實驗室動物疫病檢測能力水平比較穩定,在定性檢測項目中結果正確率較高,但仍在半定量檢測項目中出現一些問題。對于本次口蹄疫病毒抗體阻斷ELISA試驗中出現較大偏差的4個實驗室,北京市動物疫病預防控制中心組織人員對4個實驗室的操作進行了檢查與指導,分析了問題產生的原因,從源頭把控,使該項目的檢測準確性穩步提升,實驗室比對復測結果全部正確。

從實驗室的原始記錄和檢測結果報告上看,有些實驗室存在實驗記錄與檢測報告書寫不規范的現象,尤其在檢測結果表述方面存在一定的問題。以期通過比對試驗,查找獸醫系統實驗室在檢測過程中存在的問題,全面提高從業人員素質,提高我市獸醫系統實驗室動物疫病防控水平與檢測能力。