洪堡,重塑大學的定義

張雷

德國柏林洪堡大學(原柏林大學)校園。

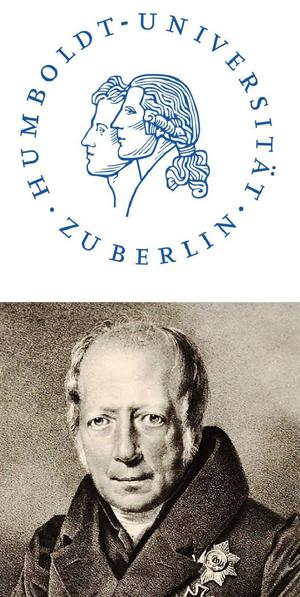

(上)柏林洪堡大學校徽。(下)威廉·馮·洪堡畫像。

人物簡介:威廉·馮·洪堡(1767年—1835年):出生于德國波茲坦,著名教育改革者、語言學者及外交官。1810年以普魯士文化和教育司司長的身份創立柏林大學,提出“教研合一”的主張,實施教育改革,被稱為“德國現代大學之父”。

距今206年前,普魯士文化和教育司司長威廉·馮·洪堡創建柏林大學。不同于傳統大學將傳授知識作為首要任務,柏林大學在成立時便確立了教學與科研一體,重點進行科學研究的原則,成為世界近代大學的典范。

德國歷史學家拉普說:“通過洪堡的改革,高等學校獲得了基本上至今仍然行之有效的形式和內容。他建立的柏林大學,成為了德國大學的范例。”洪堡在普魯士王國最艱難的時刻進行大學改革,將其教育理念和科學思想推廣至整個德意志地區,對后世的教育者產生了巨大影響。因此,他又被稱為“德國現代大學之父”。

貴族出身的改革者

1767年6月,洪堡出生于波茨坦。他的父親曾在軍隊中供職,擔任過宮廷侍衛官,是普魯士國王腓特烈·威廉二世朋友圈中的人。母親是大富豪之女,家境富裕,思想前衛,自幼深受啟蒙運動思想的熏陶,日后把進步思想灌輸給了洪堡和其弟弟亞歷山大。這樣一個既擁有社會特權和富足財力,又未受落后的普魯士保守意識腐蝕的貴族家庭,對洪堡日后成長起到了至關重要的作用。

12歲時,洪堡的父親去世。母親格外重視對洪堡的教育,先后有數位啟蒙運動中的著名學者擔任過他的家庭教師。他的第一位家庭教師克里斯蒂安·孔特,就是后來啟蒙主義教育學的重要代表。1787年,20歲的洪堡進入奧德河畔的法蘭克福大學學習法律,一學期后又轉到了哥廷根大學,那里是18世紀后期德意志地區教學質量最高、學生人數最多的大學。洪堡的同學多是普魯士貴族。在那里,他結識了普魯士“改革派”代表——后來先后擔任普魯士首相的卡爾·施泰因男爵和哈登貝格親王。

1790年,洪堡成為柏林市法院的實習生。當時正值人文主義運動興起、宗教改革展開,整個社會處在新舊思想交替的漩渦。洪堡喜歡參加各種沙龍,結交有識之士,巴伐利亞王儲和法國親王都是他的朋友。受文化思潮的影響,洪堡在法院只干了一年,就放棄遠大的仕途,潛心從事古典文化和文藝的研究。后來,他在耶拿市定居期間,與歌德、席勒以及哲學家費希特等人來往密切,還結識了自己后來的妻子卡羅琳。

雖然出身貴族,但洪堡思想開放,改革意識強烈,因此無論在政界還是在學術界,他都可以同那個時代的偉大人物對話。

1802年到1808年,洪堡出任普魯士駐教廷的公使。這段時間是他一生之中最悠閑的時光——這是個閑職,他有大把時間研究古典文化。在這期間,普魯士在1806年第四次反法同盟戰中戰敗,被迫與法國簽訂了《提爾西特和約》,把一半以上的領土割讓給了法國,哈勒大學等7所國立大學被迫關閉,在柏林重建大學呼聲漸高。這一建議受到國王和首相施泰因男爵的支持。他們任命洪堡為普魯士文化和教育司司長,進行教育改革,同時在柏林建立新大學。

洪堡上任后僅5個月,也就是1809年7月,就向國王遞交了關于建立柏林大學的申請,得到了內閣的批準。1810年5月,洪堡向國王奏請在9月29日正式開辦柏林大學。大學設置神學院、法學院、醫學院和哲學院,教授為政府所聘,開設專業課程。私人講師經大學許可可以開設課程。

崇尚自由,重視科研

創辦柏林大學,洪堡在辦學理念上做出了一個革命性的改變。他提出,大學兼有雙重任務:一個是個性和道德的修養,另一個是對科學的探求。

在那時的普魯士地區,人們將大學教育定義為培養特定的使用性人才。但洪堡認為,大學教育旨在提高人的修養,而修養是道德和人格上的一種境界。因此,他提出了“完人”教育觀,即強調人的全面發展和人格的完善。他認為,修養是人作為人應具有的素質,與專門的能力與技藝無關。相反,單純的專業性和實用性的學習,會使人偏離通往修養的正途,最終遠離培養“完人”這個目標。

因此,建立柏林大學時,洪堡首先廢除了普魯士大學傳統的教學方式:教師先設定一個絕對正確的結論,然后讓學生圍繞這個結論去收集論據,對之加以證明。或是由教師將教學內容轉述給學生,過程中不添加教師自己的任何評價和見地。洪堡認為,這種教學方法抑制了學生的獨立思考和自由創見。

他把哲學院放在與其他學院同等的地位上。因為他認為,哲學雖然不像醫學、法學那樣實用,更容易在社會上找到工作,但是能夠陶冶人的情操、培養人文情懷,面對當時國家戰敗所面臨的困境,民眾的愛國心理會漸漸被催生出來。德國幾次戰敗后能夠再度迅速復興,都和這種教育理念有些許關系。

(上圖)赫爾曼·埃米爾·費歇爾。(下圖)特奧多爾·蒙森。

同時,洪堡對于大學的功能進行了新的定義。傳統大學的功能是“教”,即傳授知識。但洪堡認為,教育除了是“全面的”之外,還必須是“純粹的”,即大學教育不以眼前的暫時利益為目標,而應把追求真理當做最終目的。洪堡極其重視科學研究在大學中的核心地位,提出“教研合一”的主張。大學教師的科研方向是其教學的中心。一個在科研方面卓有成效的優秀學者,才會是最好的教師。教師只有實行“教研合一”的教學方式,才能培養出為科學的提高和傳播而獻身的精神。

洪堡說:“大學只能在自由的條件之下進行其中活動。”在他看來,威脅這種自由的因素來自兩方面。首先,國家是侵害大學學術活動的主要因素,“國家對自己有用的知識感興趣,因此國家想把整個科學機構變成它自己的機構”。他認為,國家應該尊重科學活動的特性,將自己對大學不得已的干預降至最低。國家在科學中永無權威可言。其次,大學內部的不正當競爭也會抑制學術自由,“一些人接受了某種思想,繼而動輒壓制其他不同思想”。洪堡運用對大學教授的聘用權,保證大學教授的多樣性,借此防止大學中的門戶觀念或者行會風氣。“在大學中,爭論和爭辯是有益而必要的,教師之間因為觀點的沖突會有意無意地改變其視野。”

洪堡在柏林大學實行高度自治。由正教授組成教授委員會,通過大學各學部的教授委員會自行選舉出主任,來行使決定大權。同時學校章程還規定,不管是正教授還是副教授,都是國家雇員,教授的著作和書籍的出版享有免于審查的自由,這也體現了洪堡所倡導的學術自由思想。

其實,洪堡提倡學術自由并不是無視普魯士的國家利益,最主要的目的還是要為普魯士建立一個強大的教育體系,趕超歐洲其他國家。他說:“大學倘若實現其目標,同時也就實現了、而且是在更高層次上實現了國家的目標,由此而來的收效之大和影響之廣,遠非國家之力所能及。”

1819年,洪堡辭去了所有公職,隨后一直在老家致力于自己的學術研究,直到1835年去世。

二戰后一分為二

隨著柏林大學的建立,一種以洪堡理念為代表的新的大學觀形成了,這也標志著一個新時代的開端。

因為注重研究,并將教學與研究相結合,柏林大學只用了不到半個世紀就成為世界一流大學,并對許多國家高等教育的發展產生了廣泛而深刻的影響。有人說,柏林大學的建立“開啟了普魯士和德國,甚至可以說整個歐洲高等教育的新時代。”柏林大學也被譽為“真正近代德意志大學開始”。英國近代詩人、教育家、評論家馬修·阿諾德曾說:“法國大學缺乏自由,英國大學缺乏科學,而德國大學則兼而有之。”這被認為是對當時歐洲大學的客觀描述。

柏林大學的建立還對后來德國的統一和崛起影響至深。普魯士政府把教育改革當作國家崛起的一種手段,而柏林大學的建立和發展則成為德意志民族崛起的基礎。1871年,俾斯麥統一德國,德國開始了自己的強國之路。

經過一個多世紀的發展,柏林大學成為世界大學教育的楷模。它的辦學模式逐漸得到了推廣,各種研討班和實驗室紛紛建立,柏林成為了德意志地區乃至整個歐洲的學術和科研中心。第一次世界大戰前,全世界42名諾貝爾自然科學獎得主中,有14名德國人,而這些德國人全都是大學教師,其中8人來自柏林大學;到第二次世界大戰,柏林大學的諾貝爾獎得主增加至25位,其中包括了愛因斯坦、《羅馬史》作者特奧多爾·蒙森、生物化學創始人赫爾曼·埃米爾·費歇爾等。

二戰結束后,位于菩提樹下大街的柏林大學劃歸東柏林,更名為柏林洪堡大學。1948年,位于西柏林的原柏林大學師生重新組建了柏林自由大學,成為柏林大學在西德的延續。

如今,柏林洪堡大學和柏林自由大學都已成為德國最負盛名的學校,分別佇立在柏林東西。雖然校體分離,但兩所學校始終堅持著洪堡在立校之初的教育理念。

科學、自由,是洪堡教育觀的核心,也是這兩所大學共有的歷史財富。