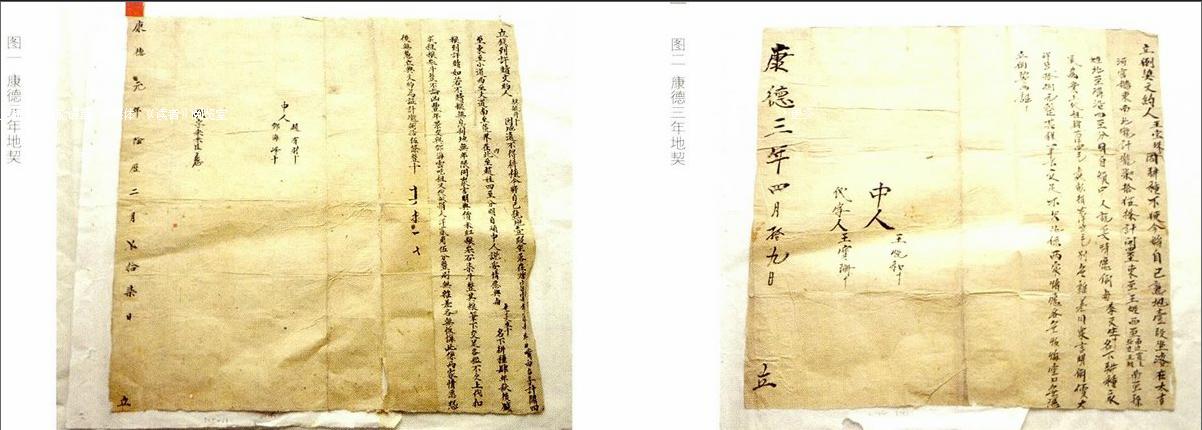

館藏偽滿洲國康德年間地契淺析

馬飛

地契就是指典押、買賣土地時雙方訂立的法律文據。其中載明土地數量、坐落地點、四至邊界、價錢以及典、買條件等,由當事人雙方和見證人簽字蓋章,是轉讓土地所有權的證明文件。地契由賣方書立,內容包括土地面積、坐落、四至、地價、出讓條件,當事人雙方、親屬、四鄰、中人及官牙等簽字蓋章。地契由買方保存,作為土地所有權憑證,可以憑它作抵押貸款。中華人民共和國成立后,在國家土地征用條例公布前(1953年11月前)土地允許買賣,在買賣土地時仍需書寫地契。

在近年來的紙質契約文書征集活動中,我館征集到一批從明代至民國時期的紙質契約文書及民間文書,數量達數千份之多,不乏一些珍貴的資料,其中二十余份康德年間(偽滿洲國)的地契因其年代的特殊而特別引人注目。這批年代比較特殊的地契主要有以下幾個特征:

首先,從外部特征上看,絕大多數高為43-52厘米,寬為42-55厘米,因此可以被看作近似正方形。

其次,在戳記的內容上,全部26份地契僅有11份蓋有私章和騎縫章,少數蓋有作廢章。因此,可以看出當時民間“白契”的使用中對于戳記的要求并不統一和嚴格。

第三,從地契的類別上看,從目前發現的地契原件看,未發現加蓋官印或粘貼契尾的契約,全部都是在空白紙上臼行書寫的,是純粹的民間行為,屬于白契。“白契”,也稱“草契”,即未向政府納稅并加蓋官印的地契,是相對于“紅契”來說的,并沒有法律效力。其內容包括交易的性質、產業的數量或面積、坐落地點、價格、交易條件等。

第四,從交易的標的來看,主要有耕地和實物兩種。其中耕地占絕大多數,在地契中主要以“熟地”的字樣表示,單位大多用“段”或“畝”。

地契具有獨特的歷史文獻價值,它作為見證我國土地權屬變更的重要歷史資料,真實地反映了我國不同的歷史時期的土地所有權制度、土地權屬變更及對士地的管理制度,甚至反映某一歷史時期的社會、經濟、政治、文化的發展狀況,從這個意義上說,正是最為輕盈單薄的紙,承載了中國最為深刻厚重的歷史。同時,作為一種傳統社會自生自發的產物,土地契約文和交易具有著決定其自身發展的內生機制和獨特的脈絡,它不僅是一種單純的經濟行為,更涵蓋了豐富的政治、社會與文化內容,因此,作為一種承載歷史時期變化的土地契約不僅僅是當時土地買賣的見證,更是歷史社會變遷的縮影與再現歷史時空的工具。作為古代土地制度的重要憑證,地契經過新中國成立后的“土地改革”和“破四舊”運動,已經所剩無幾,只有少數珍藏于民間,而形成于偽滿洲國時期的地契又是少之又少,這一批偽滿洲國時期的地契作為珍貴的文物資料,時于研究當時日本對我國的經濟和文化侵略以及該地區的民族融合具有極大的價值。

一、偽滿洲國的地理歷史背景

偽滿洲國是日本侵略者利用前清廢帝愛新覺羅溥儀在東北建立的一個傀儡政權。1931年九一八事變后,日本帝國主義侵占了我國整個東北地區,長春淪為日本帝國主義的殖民地。而日本為了避免國際上譴責自己,所以迫切需要找一個政治幌子以顯示關東軍并不是占領東北而是滿族請他們來幫助建立新國家,于是末代皇帝溥儀成為了新國家元首最佳候選。1932年3月1口,在日本軍隊的支持下,末代皇帝愛新覺羅 溥儀從北平順利到達東北,成立了政權——“滿洲國”,建年號為“大同”,并將長春定為“國都”,改名“新京”,成為東北的政治、軍事、經濟、文化中心。1934年3月1日,在口軍的策劃下,愛新覺羅溥儀在新京南郊杏花村舉行登基典禮,改“滿洲國”為“滿洲帝國”,溥儀稱帝,改年號為康德元年。

通過這一傀儡政權,日本在中國東北實行了14年之久的殖民統治,使東北同胞飽受了亡國奴的痛苦滋味。此傀儡政權“領土”包括現中華人民共和國遼寧、吉林和黑龍江三省全境、以及內蒙古東部與河北省承德I盯(原熱河省)。當時中國南京國民政府不承認這一政權,國際上以日本為首的法西斯等國家或政府承認“偽滿洲國”,國際聯盟主張中國東北地區仍是中國的一部份,中國政府從未承認這一分裂中國領土的傀儡政權。東北是中華民族的發祥地之一,自古以來就是中國的領土。1689年中俄簽訂的尼布楚條約中的“從黑龍江支流格爾必齊河到外興安嶺直到海,嶺南屬于中國,嶺北屬于俄羅斯。西以額爾古納河為界,南屬中國,北屬俄國”從國際法的角度肯定了東北屬于中國。

滿洲具有地理名詞和民族名稱的雙重意義。作為地理名詞,滿洲和東北具有密不可分的關聯。中國東北一詞源于近代。辛亥革命后,特別是張學良宣布東北易幟后,中華民國開始逐漸用東北來取代清朝發祥地的原有名稱——滿洲。由于歷史和政治的原因,在中國一般用東北或者東三省、東北三省來稱呼滿洲地區的遼寧、吉林和黑龍江這三個省份。后來東三省的西部劃入內蒙古自治區,因此內蒙古東部(五盟市)也屬于滿洲地區。

1933年2月24日,國際聯盟大會通過報告書,指明:東北三省主權屬于中華民國;日本違反國際聯盟的盟約占取中國領土并使之獨立;九一八事變中日軍行動并非自衛;偽滿洲國是日本參謀本部指導組織的,其存在是因為日本軍隊的存在,滿洲國不是出自民族自決的運動。為此,日本于同日宣布退出國聯。

二、從契約中看偽滿政府期間日本

在稅收方面對中國的經濟侵略

這批契約的形制格式與中原地區不同,多為正方形,均為白契。契券有官私之別,凡有關官方的或買賣通過“官方”進行的,這樣的契券叫“官契”,《周禮·天官·宰夫》:“五日府,掌官契,以收藏。”;凡經保人畫押作證的則稱“私契”。官契因有官吏的朱色印鑒,故也稱“紅契”或“市契(券)”,騎縫蓋的印叫“契印”,所寫之字為“契縫字”。私契即民間私下交易、沒有官府印章和官府牙紀戳記,稱“白契”或“保白”。 民間多用“白契”,主要是為了逃開稅收,降低交易成本,再者敖漢旗歷來是蒙古族居住之地,不像中原地區的人重視文約的規矩。

偽滿時期的財政稅收:到1931年底,三省偽財政廳陸續下發了稅收公告,以民國時期的捐稅局為班底,沿襲民國的基本稅制和征收辦法,同時對一些稅種進行了調整。由于戰亂,所收稅款不及同期一半,主要用于各級維持會的開支。1932年3月9日,溥儀出任偽滿州國執政,在導政部(后改為經濟部)下設稅務司掌管中央稅收事務,各地方按經濟區域設置稅務監督署作為專門管理機構,按行政區域設立捐稅局作為專門征收機構。由于偽滿政府的實際行政大權完全由日本關東軍第四課掌握,加之各級稅收監督署的副署長均由日本人擔任,因此滿州國的稅收實際上是日本對中國的掠奪性稅收。四次稅制整理,形成殖民稅收。日偽政府一方面按照日本國內的稅收模式建立所謂的現代稅制,以達到同化和殖民化目的,另一方面又課征了諸如出產糧石稅、鴉片稅等落后的稅種,以保證最大的稅收收入。為此從1932年到1945年,偽滿政府共進行了四次稅制整理,使偽滿殖民稅收體制得以確立。

由這四次稅制整理可以看出日本希望通過稅收達到控制中國經濟,然后是文化以及中國的方方面面的目的。三、從契約上的“戳記”看日本對中國的文化侵略

這批契約中出現的戳記有:“熱河省喀沁營子記”“昭和濟”“敖漢旗支局畫區籍地第018驗訖”“克力代村趙家窩鋪口”“作廢”“調查表編到第4641號”“原契檢明注冊編號發還”“檢”“□照”,其中部分戳記中能看出偽滿時期日本人管理的痕跡,有:“昭和濟”“克力代村趙家窩鋪口”等,其中“敖漢旗支局……”為圓形紫色鋼印。部分契約上有用紅鉛筆標識的阿拉伯數字,后面有“荒”“旱”“山”的字樣,應該是調查登記時的記錄。鉛筆在民國初中期除了大城市外偏遠地區非常少見,而鋼印更是罕見,日本經過明治維新后,經濟發展程度很高,這些器材的使用都說明在偽滿洲國時期日本人在中國境內搞各種調查,以便精確的了解中國,為侵略中國做準備,同時期的民國年間的契約及1945年日本投降后的契約中就沒有這些戳記及標識。

四、從契約中看中國移民及清代以來東北

墾荒政策和滿、漢、蒙諸民族的融合

這批契約都載明是“敖漢旗”,“敖漢”系蒙古語,現代蒙古語標準音為Uugan,意為“長子”。因岱青杜楞是成吉思汗十八世孫貝瑪土謝圖的長子,故以“長子”“老大”之意,始稱所部為“敖漢”。

敖漢旗屬今內蒙古赤峰市,在偽滿時期歸熱河省,敖漢歷史悠久,旗境內已經發掘出的“興隆洼文化”“趙寶溝文化”“小河沿文化”和“紅山文化”四種古文化類型。偽康德四年(1937年)旗境內置新惠縣,與敖漢旗并存,實行蒙漢分治。契約中出現的“高家窩鋪”“潘家窩鋪”“新窩鋪”“紅山嘴子”等地名反映出漢族移民的地名特征。“窩鋪”:臨時支搭以避風雨的營寨或棚子。指移民居住的房屋,關外移民初到蒙地,臨時搭建的較矮的房屋,故稱“窩鋪”,沿用下來。后來各聚集點人員增多,形成村落。從契約中出現的敖漢旗和“窩鋪”兩個地名證明這里一直是漢蒙共同生活的地方。

這批契約大部分是倒契和換契,真正的賣契和當契很少,契約雙方均是漢族人,而地主均是蒙古人。這里歷來是蒙古族勢力范圍,清朝成立后蒙古族就成了滿人的結盟者,而漢人則被視為不可信任的被征服的民族。東北是滿族人的發祥之地,清朝定都北京后,致力于保存東北這塊根據地,對關內漢族的流人采取了限制政策。但是,東北大片適宜農耕的土地人口稀少,而關內山東、直隸等地人口相對稠密,人均可耕地有限。他們為生存所迫離別故土出關墾殖,也是一種無奈的選擇。

順治時期為救濟關內災民,曾公布遼東招墾令,適度開放了部分地區,以示對被統治的漢族人民的懷柔之意。但到康熙七年(1668年)又將招墾令廢除,并在交通要隘設卡倫戍守,“吉林通省恩特赫謨特布赫卡倫四十四,雅克什謨特布赫卡倫六十一,共卡倫一百零五處。各駐隘要,并查偷打牲畜、私占禁山、流民等事”。“卡倫”為滿語譯名,意為“防守處”或“哨所”;“恩特赫謨特布赫”、“雅克什謨特布赫”,分別為滿語“常設”、“關設”之意。常設卡倫一年不撤,關設卡倫三月初一日出派,十月初一日撤回,其職責之一是防止流民挖參、開墾禁地。但是,乾隆時期流民出關開墾者仍不可阻止。例如,寧古塔(在今黑龍江海林市)“乾隆四十六、七年,續增流民墾地一千三百二十一畝。”伯都訥(在今吉林松原市寧江區)“乾隆四十二年以后,續增陳民、流民及婁王氏、孫悅明各控地案內,并查出黑林子、拉林河西岸等處民人墾地二十四萬五千六百八十三畝。”三姓“乾隆四十六、七年,續增流民墾地六十六畝”。又如,長春廳“郭爾羅斯公恭額拉布坦,私召內地民人張立緒等開地,嘉慶四年奉旨,派將軍秀林會同盟長拉旺前往查辦。將軍秀林等以事閱多年,已開地二十六萬余畝,居民二千余戶,未便驅逐,奏請設立通判、巡檢彈壓,歸吉林將軍管轄。”嘉慶八年(1803年)公布移民章程,規定“凡農民出山海關,必須嚴查登記”。在這之后,移民涌入關外已不可逆轉。道光年間的鴉片戰爭、咸豐年間的太平天國運動、光緒年間日俄對東北的侵略等重大事件,加劇了清朝的政治、經濟危機,朝廷被迫改變了從前的封禁政策。咸豐十年(1860年)之后,陸續開放吉林荒地。據《吉林通志》載,自道光四年(1824年)至光緒十八年(1892年),吉林開墾及放出荒地106. 1627萬坰271畝。清初浙江山陰人楊賓(1650-1702年)在《柳邊紀略》中說:“寧古塔地,不計畝而計晌。晌者盡一日所種之謂也,約當浙江田二畝零。…‘晌”與“坰”通。以此計算,則合212.3525萬畝余,約為嘉慶二十五年(1820年)吉林田地15.5984萬畝的13.6倍。這期間各府廳州縣人口649948人,比嘉慶二十五年的566574人增加了83374人。

民國時期,東北墾荒規模更大。1928年《東方雜志》載文統計,“近年以來直隸、山東、河南各省,兵連禍結,戰爭頻年不已。加以天災流行,盜賊蜂起,去年直魯災區之大,為數十年來所未有。兵匪、旱災與蝗蟲相互為因,釀成極嚴重之饑饉。……災區中之居民,有田不得耕,有房不得住,于是顛沛流離于道路,輾轉而赴東三省者,不下百余萬人。”當然,其中包括暫時移民和永久移民。據統計,1927年移入938472人,移出394247人,余留544225人;1928年移入1021942人,移出341599人,余留680343人。永久性的移民成為當地人民中穩定的組成部分,改變著區域民族的構成和人口分布,也使吉林、黑龍江等地的經濟形勢發生了巨大變化,呈現出新的民族地理景觀。1931年日本侵略者發動九一八事變后東北淪陷,阻滯了關內移民的進入,但此前形成的民族、人口分布格局,并未產生根本的變化。

東北地區民族構成的改變,除了滿族自身的發展問題之外,關內漢族移民的增加起了決定性的作用。就前者而論,清初作為主力軍的八旗士兵在戰爭中的損傷,消弱了本民族人口發展的基礎。清人記述道:“國初自定中原后,復遭三逆之亂,故八旗士卒,多爭先用命,效死疆場,丁口稀少。”滿人不諳農事而東北大片土地又適合耕種,朝廷對這里的保護,在無法抵御政治經濟危機時被迫開放,漢族的涌入并占據人口的優勢,只是遲早的事情。就后者而論,清初東北封禁甚嚴,寧古塔成為犯罪的漢族人士流戍之地,但他們的到來,使這里出現了中原文化的影子。道光初年,關內漢族農民的到來,則改變了東北人煙稀少的景況和游牧狩獵的生產方式。而光緒末年的放墾,對黑龍江的民族構成影響尤其明顯。這就為漢族人口的增加和農業經濟的發展,奠定了社會基礎。

綜上所述,這批康德年間(偽滿洲時期)的契約在一定程度上反映了日本對中國的經濟、文化等方面的侵略,也是中國移民及清代以來東北墾荒政策和滿、漢、蒙諸民族的融合的一種寫照,具有非常重要的史料價值,值得我們進行更深一步的研究。